科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

今天的這個故事,我們先從一本書講起。2002年,曾經在紐約蒙托克計劃(Montauk Project)秘密基地工作過的斯多特.斯瓦洛(Stwart A. Swerdlow)出了一本書,名字叫做《藍色的血液,真實的血液》。

斯瓦洛說蒙托克計劃的工作范圍,有外星人合作、時光隧道、瞬間傳輸、意識控制實驗等等,計劃從1940年代開始,到1970年代結束。

這個蒙托克計劃和費城實驗一樣,是個頗具爭議的話題,是都市傳說的熱門,美國官方對這個項目的存在,既沒承認也沒否認。

斯瓦洛自稱是一個特異功能者,他說火星和木星之間曾有過一顆行星,但是這個結論,既不是觀測到的也不是計算出來的,而是他和許多特異功能者,通過遙視功能穿越時空,親眼目睹了這顆行星的歷史。

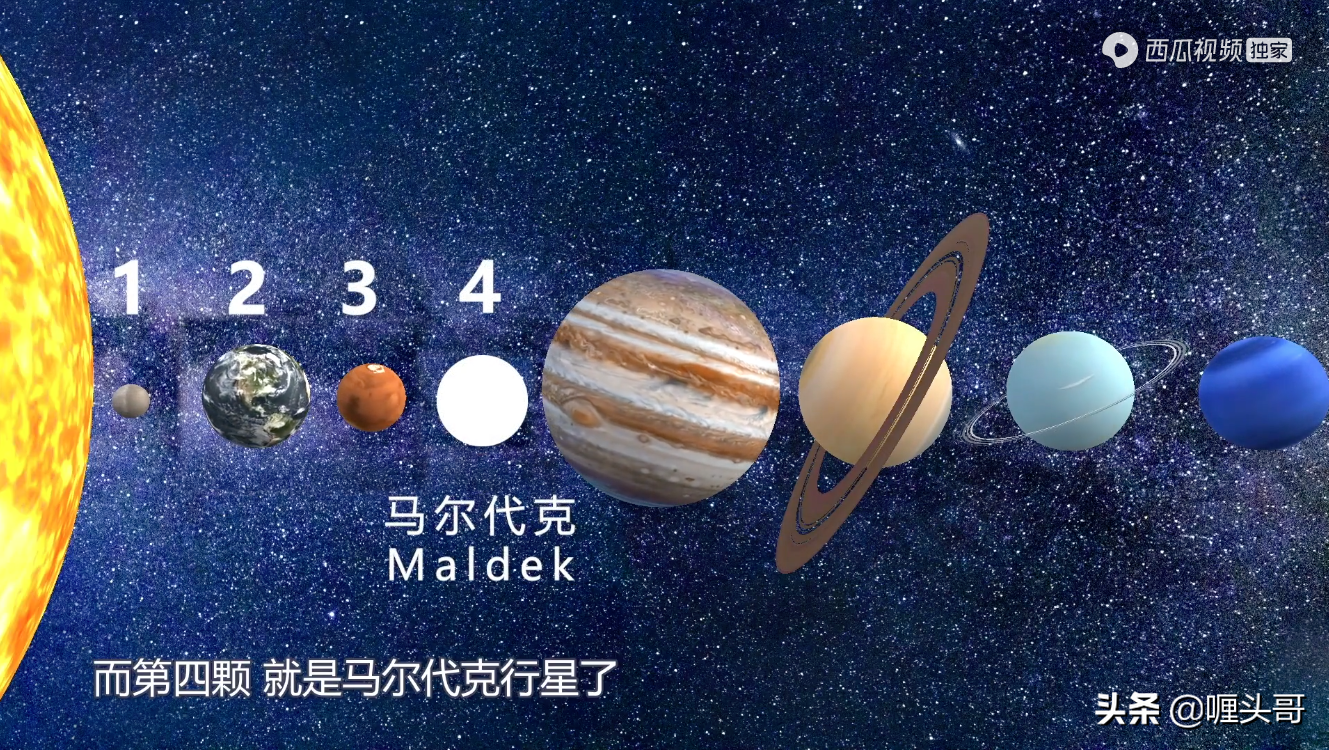

斯瓦洛在他的書中,叫這顆行星為馬爾代克(Maldek)。他說在很久以前,太陽系中并沒有金星,從離太陽的距離由近往遠數,水星是第一、地球第二、火星第三,而第四顆,就是馬爾代克行星了,它的位置在火星與木星之間。

在那個時候,地球陸地面積非常小,絕大部分都是海洋,當時地球上并沒有高級智慧生命存在,只有一些兩棲類生物。但是當時的火星和馬爾代克星,卻和今天的地球條件比較接近,氣候溫和宜人,適合人類居住。

當時在銀河系中的天琴座,有一個科技高度發達的文明,他們的長相是金發碧眼,有點類似北歐維京人,他們的頭腦里沒有戰爭和侵略的概念。

剛開始天琴人是沒有物質身體的,但后來受到另外一個古老時空的生命誘惑,就開始變得越來越依賴物質身體,結果最后就被困在身體里了,于是他們就不得不開發出各種技術,來支撐身體的需要。

這時天琴人遇到了嚴峻挑戰,一群來自遙遠時空的生命,在天龍座創造了爬蟲族,也叫蜥蜴人。蜥蜴人雖然長相丑陋,但是好在他們的DNA非常穩定,很少受外部環境影響。

這個種族好戰,喜歡控制和搶奪,他們在天龍座建立了龍之帝國,然后在整個銀河系點燃了戰火,銀河系里爆發了大戰。這是一邊倒的戰爭,蜥蜴人勢如破竹,將銀河系中所有的種族都給消滅了,包括從來沒有戰爭概念的天琴人。

戰敗的天琴座人只好向其它星球移民,其中兩支天琴座的種族,分別來到了太陽系的火星和馬爾代克行星,發展出了火星派和馬爾代克派。

火星派天琴人依然保持和平的天性,但是也總結了歷史教訓,他們在火星地下,修建了龐大的戰時避難所。

但是馬爾代克派天琴人就完全不同了,他們從另一個角度總結了教訓,開發出了高科技戰爭機器,漸漸的就變成了戰爭派。最后馬爾代克派和火星派主生了很大的分歧,兩派整天是爭議不斷。

這個時候,暗中監視他們的蜥蜴人,決定要抓住這個機會干掉他們,順便讓他們的勢力范圍,擴大到太陽系。

蜥蜴人喜歡利用小行星或者彗星,作為飛船和武器攻擊敵對星球,他們制造了一個小的黑洞,作為推動行星的方法,主要用來定位瞄準目標星球,然后又從科技更為發達的天狼星人那里,購買了粒子加速器,用來投擲已定位的小行星或彗星。

但是蜥蜴人的發射技術并不完美,他們瞄準火星和馬爾代克星的一個巨大彗星,在發射后偏離了預定的航線,從而導致它略過火星,直接奔向了馬爾代克星方向。

面對來勢洶洶的巨大彗星,火星派天琴人躲到了事先修好的地下避難所里,但馬爾代克派天琴人就慌了,畢竟還是沒有太多的戰斗經驗,萬幸火星派的同胞終于出手,他們幫助馬爾代克派天琴人逃到了火星的地下避難所。

但是后來這顆彗星只是和馬爾代克星擦肩而過,但是由于彗星的引力對馬爾代克星產生了巨大影響,最終導致它被木星引力所牽制,一瞬間就爆炸解體,馬爾代克星的殘骸,又被木星和土星的引力捕獲,在它們周圍形成了行星環和小行星帶。

彗星上散落的大量冰塊撕裂了火星上的大氣層,讓火星大氣層變得極其稀薄。同時馬爾代克星爆炸時產生的巨大推力,又讓火星遠離了原先的軌道。

這顆巨大的彗星繼續往太陽系內狂沖,在近距離掠過地球的時候,又影響了地球軌道,將地球推到了太陽系第三行星的軌道,同時它還改變了地球的環境,無意中造就了適合人類居住的環境。

其它星球上的人開始移民地球,讓地球變得生機勃勃,而月亮正是那時移民所使用的太空飛船。關于這個故事,以后我們找個時間,專門做一期視頻來講。

這就是斯瓦洛講述的,太陽系第五顆行星的故事。

斯瓦洛在他書中描述的太陽系第五顆行星馬爾代克,讓人感覺都市傳說的味道十足,但是美國的這個蒙托克計劃卻是真實存在過的,就像費城計劃一樣,這個只好等美國政府解密之后,我們才能知曉真相。

但其實在天文學界,對太陽系內小行星帶的研究,一直沒有中斷過。

1772年,一本叫做《星空研究指南》天文科普書籍出版,書的作者是德國的天文學家約翰·波德(Johann Elert Bode)。在這本書里,波德總結并發表了、由德國物理學家戴維·提丟斯(Johann Daniel Titius)。

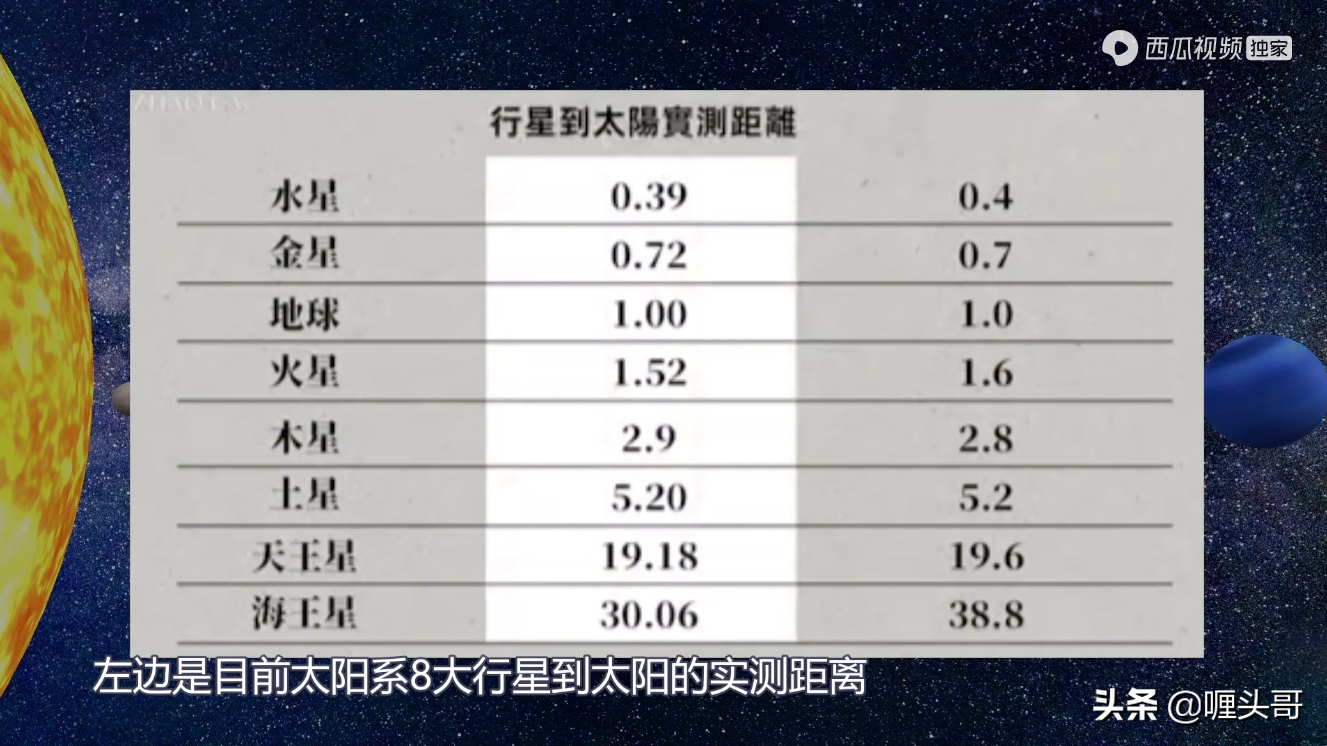

在6年前提出的一條關于太陽系行星距離的定則,叫做提丟斯·波德定律。具體的內容是,取0、3、6、12、24、48......這樣的一組數字,然后每個加4再除以10,就可以得到各個行星到太陽的大約距離。

我們來看一張圖,左邊是目前太陽系8大行星到太陽的實測距離,右邊是波德定律推算出來的距離,可以看到除了海王星之外,其它的吻合度都相當高。

但是有一點讓波德都感到困惑,根據他們的計算,在火星和木星之間,應該還有一顆行星,但是這里卻沒有發現任何天體。

和提丟斯一樣,波德不相信這個位置上會有空白存在,當時他們都認為,這里可能有一顆沒有被發現的火星的衛星,但不管如何,波德定律在這里失效了。

后來另一位來自德國的天文學家海因里希·歐伯斯,堅定地支持了他們的觀點,他堅信這第五顆行星曾經存在過,只不過是現在不在了。

那么這顆行星去了哪里呢?歐伯斯說,它已經被炸成一堆小行星了。

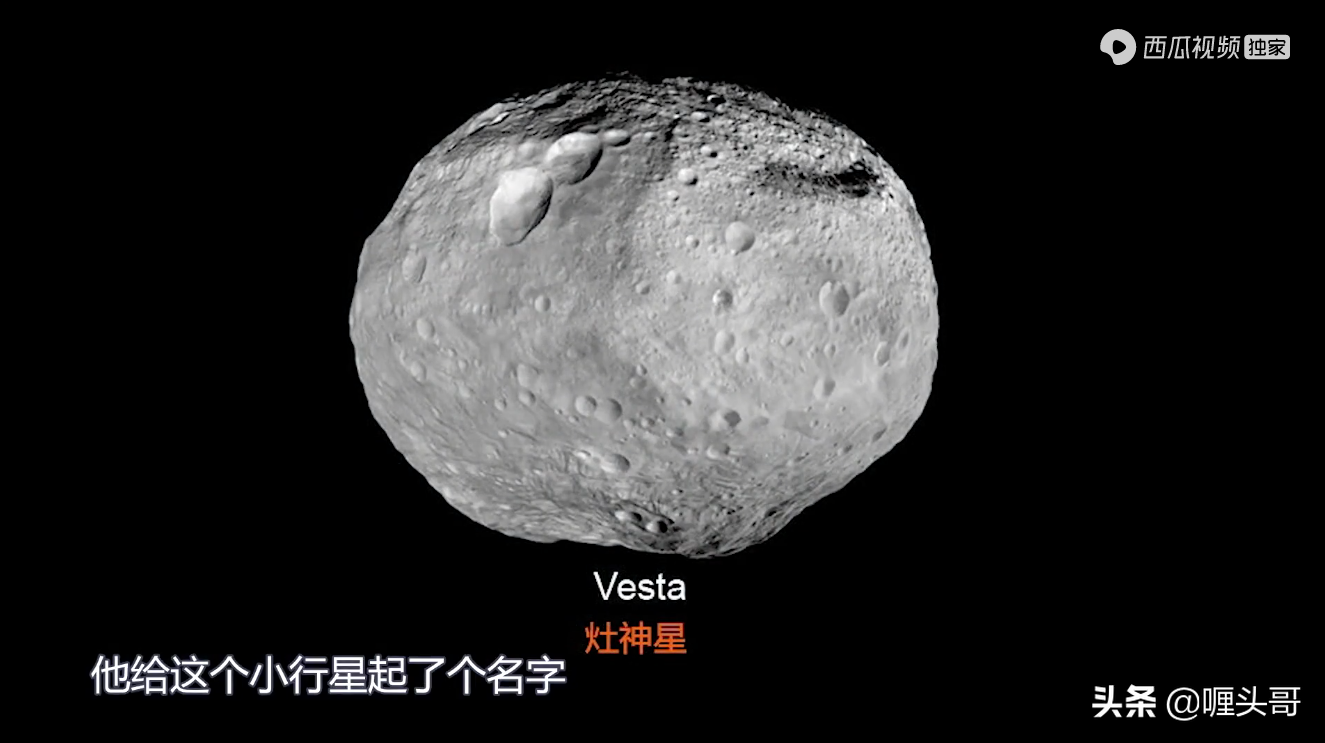

1807年3月29日,歐伯斯在小行星帶里,發現了一顆直徑為525公里的小行星,他給這個小行星起了個名字,叫做灶神星(4Vesta),這顆灶神星是太陽系中第二大小行星。同時,歐伯斯還給碎成小行星帶的第五顆行星,起名叫做法厄同(Phaeton)。

法厄同是希臘神話中太陽神赫利俄斯(Helios)的兒子,但雖然他貴為神靈,卻沒有人看得起他,反而對他是百般羞辱,說他的來歷不明,并非太陽神的兒子。

法厄同為了證明自己,于是就向父親請求,要駕駛他的太陽車出去溜達一圈。但是法厄同剛坐上去沒多久,太陽車就失去了控制,時而升得太高,大地驟然降溫,山川河流都被凍上了;時而又極速下降,又造成大地之上熱浪滾滾,樹木被燒焦,河流被燒干。

大地女神蓋亞看到這種情況非常焦急,于是就向眾神之王宙斯求援,宙斯一看形勢緊急,就親自用霹靂,把法厄同擊死。

在歐伯斯看來,是宙斯把法厄同劈成了無數的小行星,然后形成了現在的小行星帶。這個腦洞大開的想法,在接下來200多年的時間里,得到了無數天文學家的支持。

另外,太陽系的這顆第五號行星,還有一個假說。

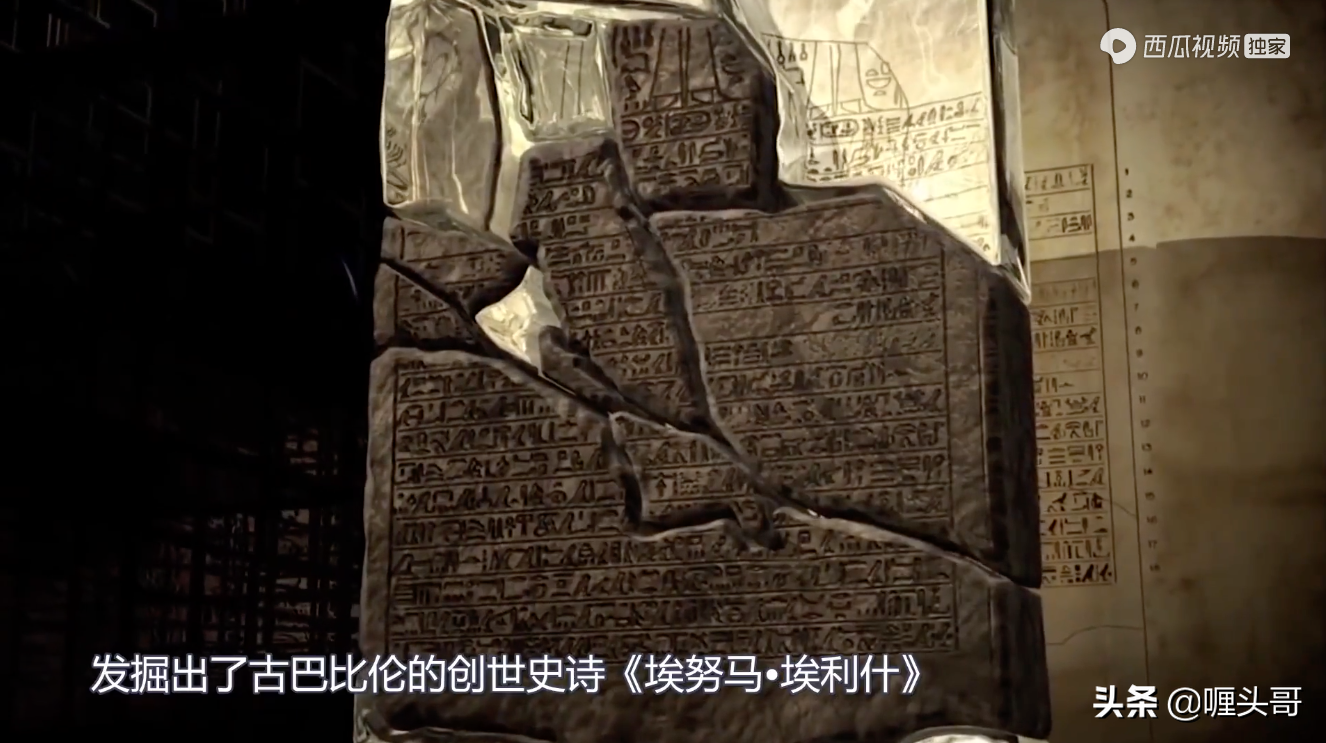

在19世紀,考古學家在古代亞述帝國的遺址里,發掘出了古巴比倫的創世史詩《埃努馬·埃利什(Enuma Elish)》,這些被刻在7塊泥板上的詩,大約有1000行,記載了亞述的主神馬杜克(Marduk)的豐功偉績。

馬杜克是巴比倫城的守護神,是水、正義、魔法的化身,萬物的創造者,有復活死人的能力,他的地位,和羅馬神話中的朱庇特、希臘神話中的宙斯相當。

史詩上說,馬杜克率領著代表著新秩序的天神們,與提亞馬特進行了曠日持久的戰爭,最終馬杜克大獲全勝,提亞馬特在戰斗中死去,馬杜克用他身體創造了天地日月,還有美索不達米亞平原上最重要的兩條河流,底格里斯河和幼發拉底河。

《地球編年史》的作者西琴,對這個創世神話有著非常獨到的解讀,他認為馬杜克對應的是一顆流浪行星尼比魯,而提亞馬特對應的,正是太陽系內消失的第五號行星,馬杜克對提亞馬特的完勝,是古人對太陽系一次巨變的記載。

不管是法厄同、馬爾代克或者是提亞馬特,它們指的都是在太陽系里曾經存在,后來又消失的那個第五號行星,只不過是在不同的時代、不同的文化中,人們對它的稱呼不同罷了。那么這個西琴的說法有依據嗎?你還別說,還真有!

精通天文的古代巴比倫人,把天空中的星星和自己信奉的神袛,一一對號入座,他們給每個星星都安上一個神的名字。

在史詩《埃努馬·埃利什》中,描述了主神馬杜克的星體之光:“…那顆星,在天上閃閃發光,愿他掌握開始和未來,愿他們向他致敬。他強行穿過提亞馬特的中間……他撐起了道路,他把閃電放在他面前,用燃燒的火焰,填滿他的身體。”

根據這些古老的記載,西琴認為提亞馬特就是被粉碎的太陽系第五號行星,在他的假說里,甚至連地球也是提亞馬特爆炸后的一個巨大殘片。

進入千禧年后,天文學家湯姆·范·弗蘭德發表了兩篇文章,討論有可能導致法厄同行星爆炸的幾種原因,比如說內核核反應失控論,行星冷卻時產生了“密度相變論”,或者內核不斷吸收引力子,導致過熱從而引爆論等等。

簡而言之,法厄同行星曾經存在過可能性很大,到底什么原因導致法厄同爆炸,目前在科學界里沒有明確的結論,現在都只是科學猜想。

但是關于地球和被毀的第五號行星同源說,近年得到了一些新的證據支持。

2014年,天文學家薩拉菲安發表了一篇文章,說地球上水的同位素組成,和小星星帶里的灶神星非常的相似,從年齡結構都神似,所以就有人猜測,地球有可能和灶神星有著共同的起源,都是來自于消失的第五號行星。

丁原遠