刺史這個官職在中國歷史上存在的時間比較久遠,職位名稱和職責也歷經多次改變,我們看的很多影視劇和小說中都會出現這個官職,那么刺史到底是個什么官呢?它在歷史上又經過了怎樣的演變?今天我們就來梳理一下這些知識。

刺史是州郡最高軍政長官,有的朝代稱為太守或知州。“刺”是檢核問事的意思,即監察之職,“史”為“御史”之意,刺史最初的設立目的,就是檢舉不法、為皇帝所用。

刺史相當于我們現在多大的官呢?

有人說刺史相當于現在的省長,這其實是不準確的。因為封建社會每個朝代設立的行政單位都不一樣,就算相同的行政單位,在每個朝代的區域大小和人口數量也是不一樣的。

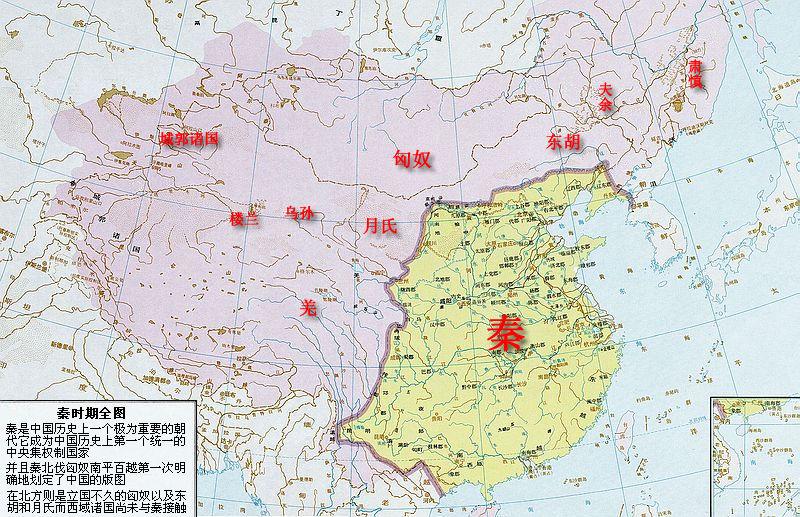

就拿州郡來說,秦朝時的國土面積是340萬平方公里,設有36個郡縣,平均一個郡縣的面積是9.5萬平方公里。

相當于我們現在江蘇省或者浙江省的大小(江蘇的面積是10.32萬平方公里,浙江是10.43萬平方公里),也就是說秦朝時候的刺史就相當于我們現在的省長。

秦朝疆域圖

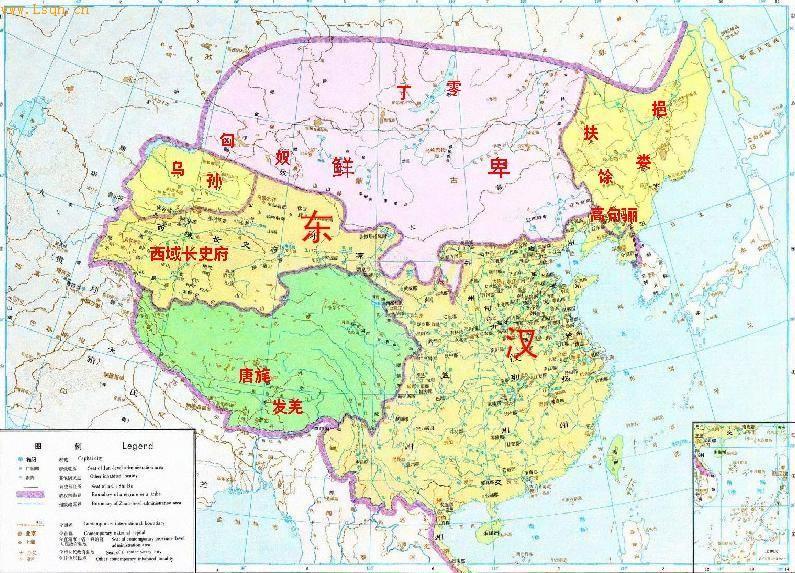

唐朝國土面積最大時達到1000萬平方公里,設有360個州(府),平均一個州(府)的面積是27.8萬平方公里,相當于兩個多浙江省的面積,這個時期刺史的管轄范圍就比較大了。

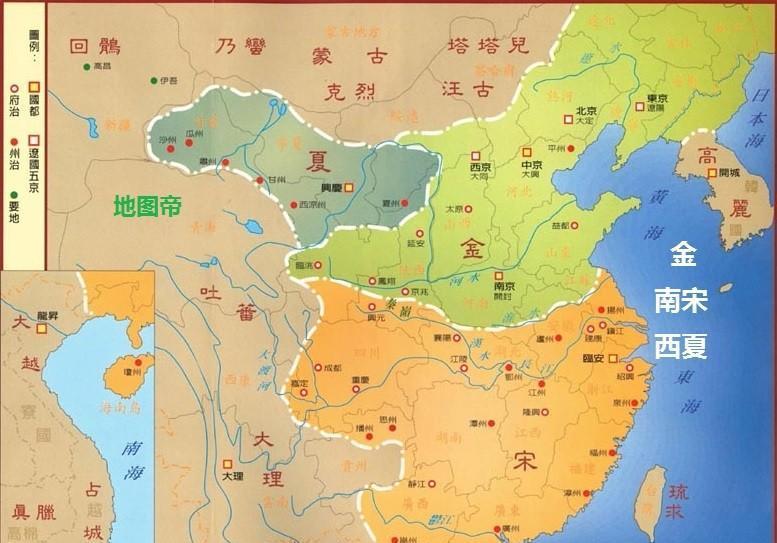

宋朝的國土面積是我國封建王朝歷史上最小的(夏朝除外),北宋時大約280萬平方公里,南宋時是200萬平方公里,南宋時設125州36府,平均面積在1.25萬平方公里,相當于山東省菏澤市的大小。

雖然南宋時期知州的職責和品級相當于隋唐時候的刺史,但是其管轄區域只相當于現在的一個地級市的市委書記或市長。

宋朝疆域圖

并且,除了刺史的管轄區域大小之外,這一職位在各個朝代的權力大小也是不一樣的,那么歷史上刺史的職權范圍又經歷了怎樣的變化呢?

刺史這一官職最早的雛形是在秦朝,秦朝時每郡設御史,任監察之職,稱監御史(監郡御史)。

漢武帝時廢除監察御史職位,將全國分為十三部(州),每州設刺史。漢成帝時將刺史改稱州牧,刺史的職權進一步擴大,由監察官變為地方軍事行政長官。也就是說,漢代時的刺史有了兵權。

東漢刺史權力逐漸擴大,常有朝廷派刺史領兵作戰之事,因此地方上的郡守、縣令對刺史都非常的忌憚。此時的刺史實際上已經是一州軍政的長吏、太守的上級,州郡兩級制度也是在這個時候逐漸形成的。

魏、晉時期,為了鞏固皇權,削弱刺史的權力,將刺史分為領兵刺史、單車刺史兩種,單車就是不領兵的意思。

領兵刺史大多加封將軍稱號,有兵權,有的除了任本州刺史外,還掌握有其他州的軍事領兵之權,比單車刺史的權力大多了。(話說,單車刺史,光聽名字就很有畫面感,慘兮兮,哈哈~~~~)

西晉統一初期,朝廷停止給刺史加將軍稱號,也就是削弱了刺史的兵權,這一舉措一直延續到西晉末天下大亂。

南北朝時沿襲西晉的制度,到了北魏時期,每個州設有三個刺史,其中要有一名皇室成員,就類似于中央督察員,監督刺史的日常工作。

隋朝統一后,隋煬帝改州為郡,改稱刺史為太守。太守是朝廷正六品官員,職責就是巡察各地,不再有兵權,也就是說隋朝時期太守的職責和品級與漢武帝時期的刺史是一樣的。

隋朝疆域圖

到了唐代,唐初改郡為州,改刺史為太守。唐玄宗時期,又將州改為郡,將太守改為刺史。唐肅宗時期又改了回來,再復唐初舊制。(改來改去,樂此不疲)

宋代時期,官制中有刺史這一官職,不過只是虛銜,委任者并不赴任。但是宋朝時知州或知府的職責品級,類似于隋唐時候的刺史。

元代以后,刺史這一官職名被廢除。所以如果元明時期的電視劇或者小說中出現刺史這一官名,是不符合歷史的。

清代時期的刺史,是知州這一官職的別稱。