科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

《大明王朝1566》中的淳安縣丞

縣丞、縣令,這是兩個不同的官職,簡單地說,一個是一把手、一個是二把手,都是古代縣級行政單位的主管官員。

單從名字上就可以理解,縣令的“令”字為發號施令,當然是最大的領導者;而縣丞的“丞”字來自“丞相”,無論國家的丞相還是縣的丞相,都只能是副手,地位自然在縣令之下。

歷代把縣丞稱作“佐貳長官”,也證明了縣丞“輔佐”、“貳把手”的地位。當然每個朝代對于縣令、縣丞的設立和品階還有不少差異,下面我們就來細細分析縣丞與縣令的差異。

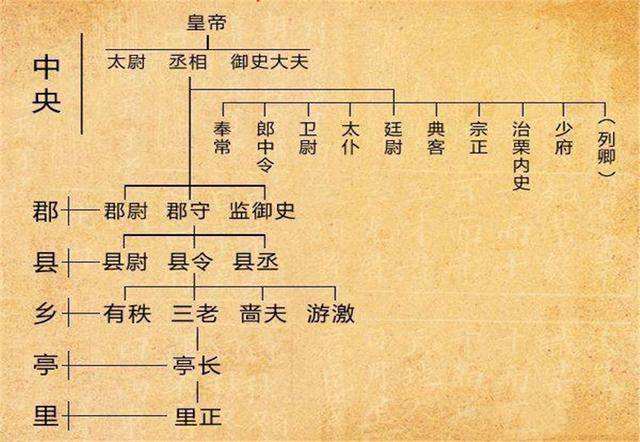

郡縣制的主要層級

世人皆知“郡縣制”,清楚秦代時確立的國家-郡-縣的行政機構,然而在此之前,縣是比郡大的。

“周官有縣正,(四百里為縣。)各掌其縣之政令而賞罰之。春秋時,列國相滅,多以其地為縣,則縣大而郡小。”

“至於戰國,則郡大而縣小矣。故甘茂謂秦武王曰:"宜陽大縣,名曰縣,其實郡也。”——《通典·職官》

從西周開始,四百里大的行政區域稱為縣,下轄數個郡,并設置“縣正”作為行政長官,這也是縣令的前身。直到春秋時期,諸侯國地位不斷提升,郡開始成為縣的上級機構,縣令也開始出現。

“凡縣萬戶以上為令,減萬戶為長,侯國為相,秩次亦如之。皆秦制也,漢因之……漢縣有丞、尉及諸曹掾。”——《通典·職官》

西漢時期繼承了秦朝的郡縣制度,把一萬戶以上的地域稱為縣,設置縣令。同時西漢時期也開始為縣令設置副官,包括縣丞、縣尉和各種雜務人員,縣令、縣丞搭配的官制正式開始。

縣太爺常常被塑造成“丑”之類的小角色

現如今我們在提及縣令時,往往都是略帶戲謔和輕視的,這緣于各種影視作品中“七品芝麻官”的形象。其實縣令、縣丞這兩個官職,并不完全是人們所想的——不入流的小官,他們也可能擁有不算太低的官職。

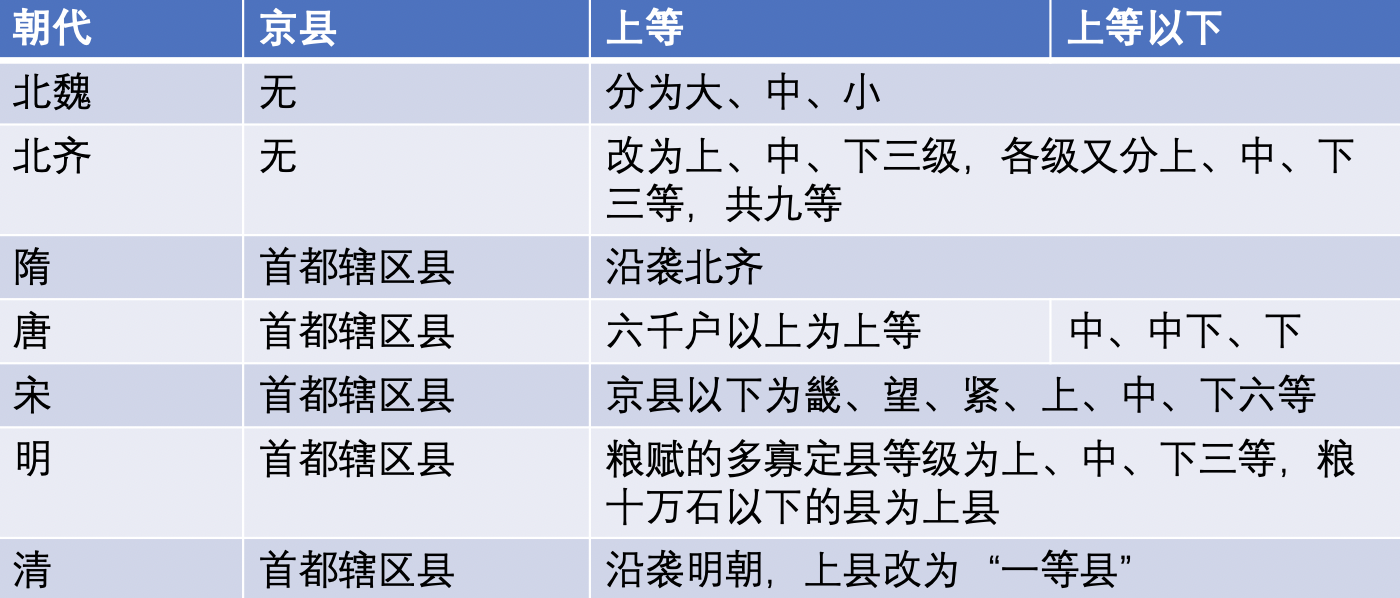

歷朝縣級行政區的等級

因為在古代,縣也是有等級劃分的。最早從北魏開始按區域大小和人口劃分大、中、小三等縣,北齊變本加厲,直接變成了九等縣。

隋朝時期將首都轄區的縣提升為最高級,此后歷朝都紛紛沿襲。其他朝代在京縣之后的劃分上各有差別,逐漸從“以人口為標準”演變為“以賦稅為標準”。

唐代不同縣令、縣丞的官階

在縣分等級的同時,縣的行政長官——縣令、縣丞也擁有不同的官階,比如唐朝京縣的縣令就直接是正五品。而唐朝京縣的縣丞僅從七品下階,可見當時有點縣令獨大的味道,官階比二把手足足高出4級。

“知縣一員,縣丞一員。——《大明會典·職官》”

明代知縣和縣丞的品階

從宋代開始,出現了“知縣”代替縣令承擔一把手的情況,這種屬于中央直接派遣的空降官員,常規的縣級一把手還是縣令。

直到明朝,所有縣級行政機構的一把手都改為知縣,縣令不再是正式官職名稱,當然常常被作為知縣的代稱。

明清知縣的品階也開始簡單化,明朝只是京縣略高一級,清朝更是只有宛平、大興兩個縣的知縣為正六品,其他都是正七品,這也是七品芝麻官的來歷。

劉龍