科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

首先需要說明的一點是:滿江紅不是詞牌名,“滿江紅事件”更是與岳飛毫無關系。

本文將要介紹的滿江紅是一種不起眼的水生蕨類植物,但正是這種小小的浮萍卻一舉改變了地球的氣候歷史,將其從“溫室地球”轉變為“冰室地球”,地質學家和氣象學家們將這一史詩級的轉變稱為“滿江紅事件”。

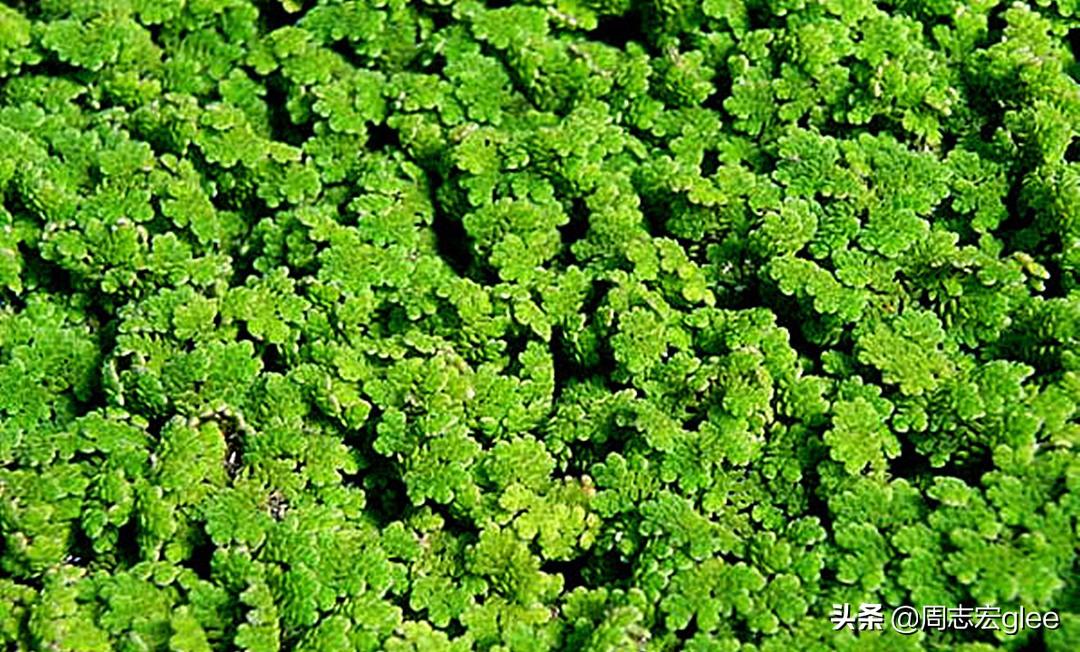

滿江紅

故事還要從5600萬年前說起,那時候的地球非常熱。

在距今5600萬年前的始新世早期,由于地球軌道進動、地軸傾斜角度、地殼板塊異動造成活躍的火山排出大量二氧化碳等多方面因素疊加影響,全球溫度迅速上升。

始新世早期,火山排出大量二氧化碳造成氣候變?

我們今天大氣中的二氧化碳濃度為410ppm(大約為0.04%),這已經比工業革命前280ppm的水平高出了許多。但與始新世早期相比這簡直不值一提,當時大氣中二氧化碳濃度高達3500ppm,是今天的近9倍!

不僅如此,持續上升的氣溫還導致地下凍土層里的可燃冰大量釋放甲烷,這是一種比二氧化碳強數十倍的溫室氣體。最終的結果是當時地球的任何地方都沒有冰川,北冰洋年平均海面溫度達到13°C。

在始新世最熱的20萬年時間里,北冰洋的平均溫度達到約23°C。北極地區晝間超過20小時的光照、溫暖的氣候、充沛的降雨,使得這里的植物繁茂,一片欣欣向榮的景象。

棕櫚樹林

當時北極附近的格林蘭島、北歐、俄羅斯北部與阿拉斯加,到處都有密集的棕櫚樹林;地面遍布亞熱帶的蕨類植物、苔蘚和雜草;而在南極大陸則大面積覆蓋著溫帶和亞熱帶雨林。

滿江紅英文名叫Azolla,是一種水生的蕨類植物。它有很多名字:浮萍蕨、仙苔、水蕨、紫藻、三角藻、紅浮萍等等。它的葉子是綠色的,在秋天它會變成紫紅色,水面被紅色的浮萍覆蓋,因此這種植物被稱為滿江紅。

由于它在水面密集生長,連蚊子都沒辦法在其中間順利產卵繁殖,所以滿江紅還有個“蚊子蕨”的稱呼。

滿江紅的繁殖速度極快,如果條件合適,它能以每3~10天翻一倍生物量的速度生長,很快就能覆蓋所有水面。在亞洲許多地區的稻田里都有滿江紅生長,每公頃鮮重約8~10噸,而在印度的一些地方每公頃的產量高達37.8噸。

由于這種植物掠奪了其它水生動植物的空間,因此在許多地方將滿江紅視為有害的雜草,想盡辦法除之而后快。其實這是錯誤的,滿江紅是一種非常好的植物。

我們南方大面積種植水稻,早在1500年前的北魏時期,杰出農學家賈思勰就在他的綜合性農業著作《齊民要術》中介紹了在稻田中間作滿江紅用于堆肥的方法。

將滿江紅播撒在秧田里一舉多得:密集生長的浮萍可覆蓋水面,使雜草無法生長;同時滿江紅可以吸收大量空氣中的氮氣,將其固定在水田中成為水稻的生物氮肥,從而減少了人工施肥的需要。

為此,聯合國糧農組織將滿江紅作為熱帶生物農業系統的重點可持續項目加以推廣。

在固氮和吸收空氣中的二氧化碳方面,滿江紅堪稱是一種“超級植物”。每公頃滿江紅每年可以從空氣中吸收2.5噸氮,同時可以吸收15噸碳!

與此同時,滿江紅還可以去除廢水中的鉻,鎳,銅,鋅和鉛,只要有足夠的磷肥供應,加上溫度和光照條件合適, 這種超級植物就可以迅速生長,占領每一寸水面。

事實上,滿江紅自己并不能吸收空氣中的氮氣,它是通過與之共生的一種古老藍藻來收集氮的。

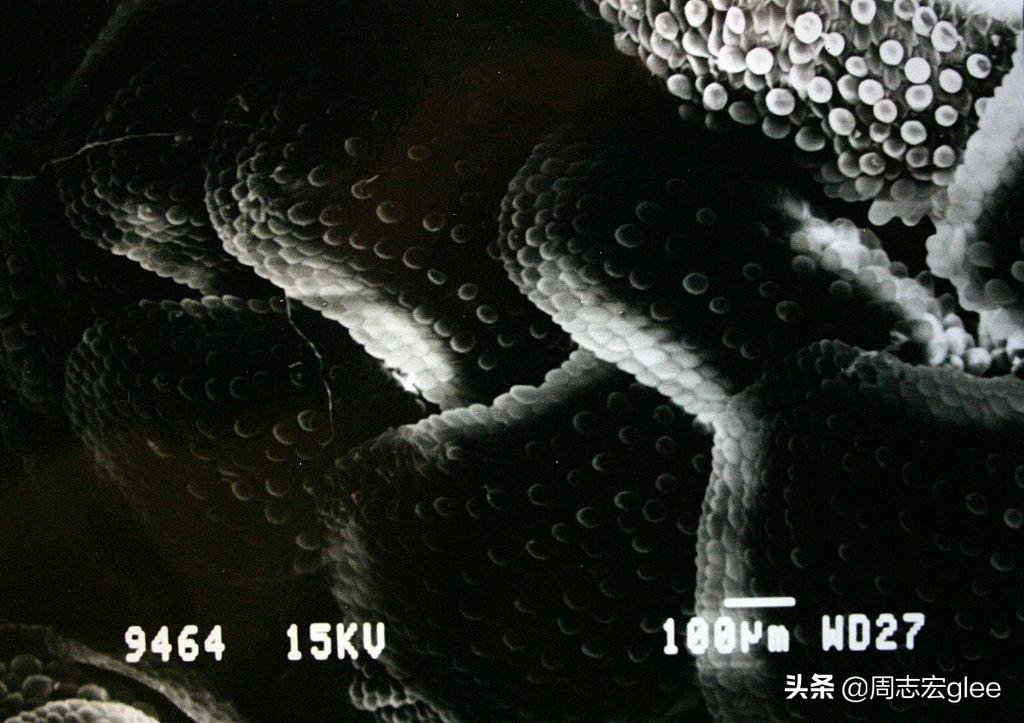

在滿江紅小如芝麻的葉子上表面密被乳狀瘤突,下表面中部略凹陷,基部肥厚形成共生腔。滿江紅的共生腔里共生著許多藍藻的菌絲,這些菌絲可以從空氣中吸收游離氮,將其轉化為氨以供滿江紅生長所需。

在5600萬年前,各大洲之間并不是今天的樣子,當時北美洲與亞洲大陸是連著的,它們與歐洲大陸及格林蘭島一起把北冰洋圍成了一個內陸湖,這里大量的淡水通過狹長的水道連通大海。

滿江紅對生長的條件要求苛刻,當溫度在8℃~12℃開始生長,15℃~20℃生長較快,20℃~25℃時瘋狂繁殖,35℃以上生長緩慢,而當氣溫低于5°C或高于40℃時,它就會停止生長。

它不能容忍鹽度,正常植物的存活率不能超過1-1.6‰,甚至有條件的生物也會死于超過5.5‰的鹽度。為什么在北冰洋滿江紅可以在幾十萬年間大量繁殖呢?

這是因為當時的北冰洋與其它大洋之間只有狹長的水道連接,它沒有條件形成洋流;充沛的雨水以及周圍陸地河流的淡水不斷補充到這里,在北冰洋的上層水面形成了很厚的淡水層。盡管它底下是極度缺氧的咸水,但因為沒有對流,水體基本保持穩定。

溫暖平靜的水面、充足的光照、空氣中大量二氧化碳及氮氣的供應、以及周圍河流沖刷土壤將大量的磷肥帶到這里,保證了滿江紅在北冰洋持續80萬年的瘋狂生長。

科學家們計算,始新世時期北冰洋的面積共有400萬平方公里,加上周圍眾多的水道、河流與湖泊,至少有500萬平方公里的地面密布著這種超級植物,它們每時每刻都在吞噬空氣中的二氧化碳。

當這些植物死去時,它們不會因腐爛而釋放溫室氣體,海底缺氧的環境將碳完整地固定下來,而空氣中的氧氣得以保存。正因為北冰洋分層水柱造成底部缺氧,滿江紅的沉積物厚度達20米以上。

今天的科學家們才能在北冰洋許多區域的海底提取到大量滿江紅殘骸和它們遺留的孢子,這成為“滿江紅事件”的有力證據。

發生在5000萬年前北極地區的“滿江紅事件”告訴我們,這一株小小的水生蕨類植物在廣闊水域大規模繁殖,用80萬年的時間一舉將空氣中的二氧化碳減少了80%以上,北極地區的平均海面溫度從13°C降至后來的-9°C。

在其它因素的共同作用下,地球溫度持續下降,迅速從“溫室地球”轉變為“冰室地球”。這一方面得益于當時北冰洋的天時地利,也與滿江紅這種植物極為出色固碳能力密不可分。

今天,我們同樣受到全球氣候變?的困擾,工業革命以來人類不斷砍伐森林、燃燒化石能源、每年向大氣中排放超過290億噸二氧化碳,這種趨勢如果持續下去,人類的發展與生存將遭受威脅。

我們如何用自然的辦法來減少空氣中的溫室氣體?滿江紅或許就是其中一個答案。

人類生產向大氣中排放大量二氧化碳,造成全球變?

鑒于滿江紅極強的繁殖能力和出色的固氮、固碳能力,我們可以推廣在稻田和某些熱帶亞熱帶水面大量種植這種植物,在稻田里它們會是優良的生物氮肥,還可以是極好的畜禽和魚類飼料;

而如果將其掩埋,就可以將空氣中的二氧化碳重新固定在地下,這不失為一種安全可靠的減碳措施。

馬龍一