科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

公元1644年,在明奸吳三桂的大力配合下,多爾袞手拿菜刀砍電線,一路火花帶閃電,率領10萬清軍把李自成的大順軍快速趕出了北京城。

趕鴨子都不帶這么快的!

至此,橫亙在歷史上將近300年的大明王朝徹底崩潰!

其實上面說得不對,因為明朝的最后一位皇帝崇禎帝在上吊時,當時是李自成率領的農民軍攻破的北京,所以明面上看明朝是亡于大順。

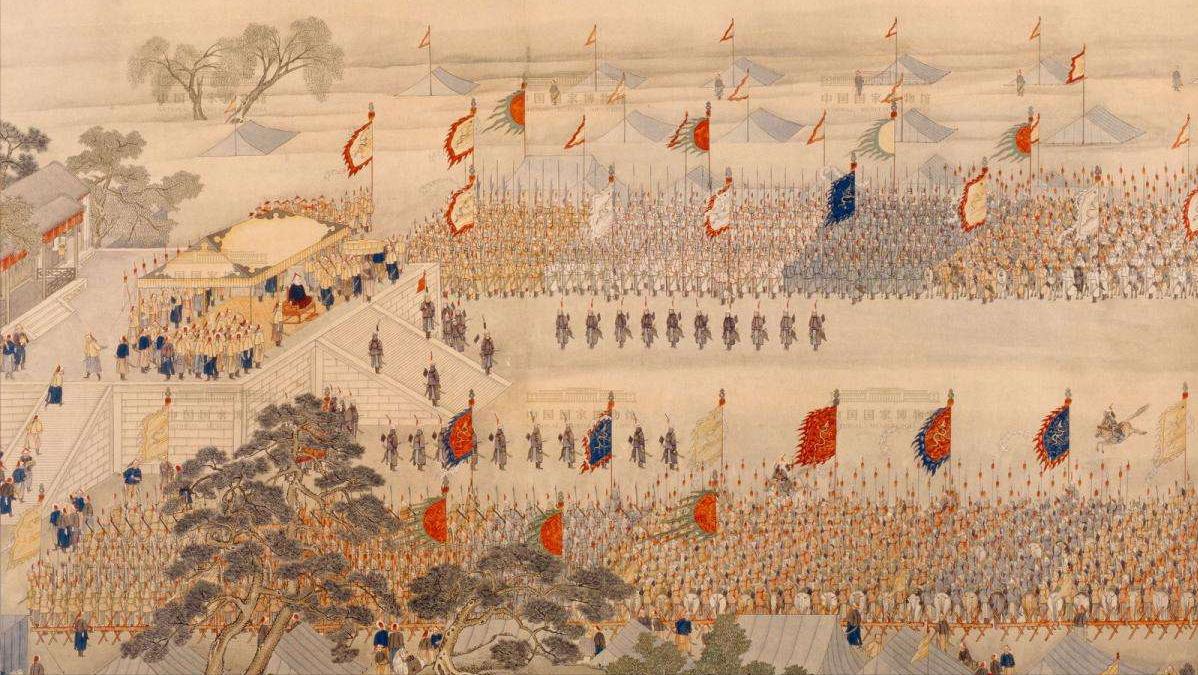

滿清八旗

但從實際情況看,沒有清軍,農民軍未必就能取得勝利,沒有清軍,大明即使在京城被破、皇帝自殺的情況下,也未必就不能延續。

反之亦然。

清軍能夠輕松越過山海關直入北京,也離不開農民起義軍,甚至可以說,如果明朝末年沒有農民起義,就很難有大清王朝的出現。

所以,滿清八旗雖然驍勇善戰,但僅憑10萬兵力,還是很難滅掉明朝的。

而清軍之所以能夠取得成功的原因,用郭德綱的一句話概括就是——

樹葉過河,全靠那股子浪勁兒……

老郭

那作為“樹葉”的清軍,到底是靠了哪股子浪勁兒的呢?

或許真的是禿鷲顯靈,清軍的運氣實在太好,還真不止一股子浪,而是三股——

什么是小冰河時期?

非常簡單,一個字可以概括:天旱!

眾所周知,靠山吃山,靠水吃水!

古代的農民,尤其是北方的農民,屬于靠山吃山,靠土吃土的一類。

平日里,四季分明,風調雨順,山珍是不缺的;如果好好干,糧食也還算不缺的,雖然奔不上小康,但湊合著活下去問題還是不大的。

但是,種過地的都知道,如果老天爺不下雨,那就真的只能吃土了……

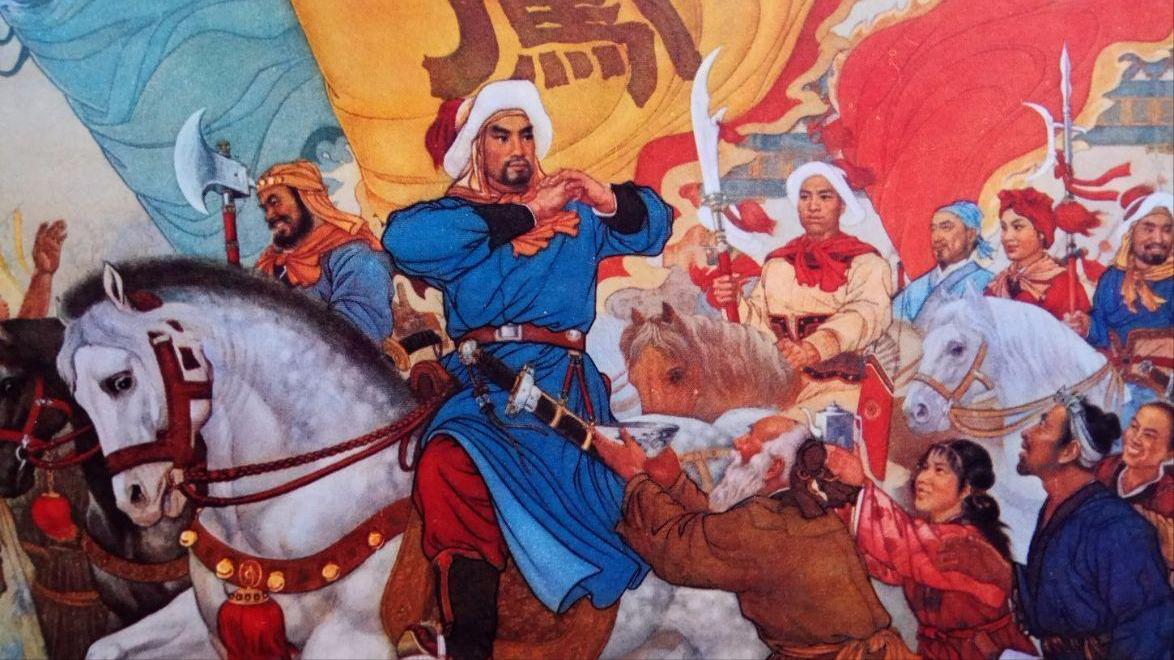

農民起義

而在17世紀前葉的明朝末年,遇到了小冰河時期——天旱,而且不是一般的天旱,是連續十好幾年的天旱!

一直旱到地主家都沒有余糧了……

所以,有句名言怎么說的——所有“但是”以前的內容都毫無意義!

吃土當然是不能活命的,根據馬斯洛的需求理論,人的生存是第一位的。

所以當農民們發現吃土已經活不下去的時候,就只有造反這一條路可以走了。

所以,山東、山西、河南、河北這幾個拱衛京畿的人口大省的貧民們率先揭竿而起,相繼拉起了推翻明朝統治的起義大旗。

天越旱,農民起義軍就越多,作為快遞員的李自成也是因為送快遞賺不到錢,在這個時候投身進了這股起義的浪潮之中。

闖王李自成

起義軍越多,明朝官軍自然就會更加耗費精力地去剿滅流寇,導致無暇東顧。

什么叫東顧?

簡而言之,就是打擊清軍。

明朝因為將主要精力用在了鎮壓內部的起義軍,所以,在遼東與清軍的戰局上逐漸一敗再敗,慢慢落了下風。

但即使落了下風,可也不能說是落魄鳳凰不如雞,應該說是瘦死的駱駝比馬大,明朝最精銳的部隊——關寧鐵騎,仍然是滿清八旗的夢魘。

有他們在,清軍從未攻破過山海關。

但無論如何,這股天時之浪,是幫了清軍天大的忙的……

從朱元璋的四兒子朱棣起,就把明朝的京城從南京大老遠的遷都到了北京,這種“南京北調”的行為,被美其名曰:天子守國門。

這是咋回事呢?

明成祖朱棣

朱棣在稱帝之前是燕王,王府就在燕京,喝過燕京啤酒的朋友們都知道,燕京就是現在很多北漂的圓夢之地——北京。

朱棣遷都,一是為了重回勢力范圍,穩固皇權;二是為了打擊死灰不斷復燃的蒙古人。

所以,如果非要說成天子守國門,也是正確的。

終明一朝,歷經16個帝王,確實是在堅決執行著老朱家“不稱臣,不納貢,不和親”的傳統,硬氣的一批,實在是中原漢人王朝的典范!

只是,事物都是一分為二的!

這個天子守國門當然也有個缺點,就是離國門太近!

一旦國門被破,戰場前線到京城之間根本就沒有軍事緩沖地帶,皇帝很容易被俘虜。

明王朝地圖

明成祖朱棣一代雄才,當然也考慮過這個問題。所以,狡豬兩窟,南北各設了一個京城,各配了一套班子,防的就是這種情況的出現。

但是,封建社會,皇帝貴為上天之子,絕對的老大,那么老大坐鎮在哪里,哪里才是絕對的首都!

如果崇禎帝在南京或者同意南遷到南京,清軍就算不吃不喝地從北往南跑,那也得花費十天半個月的,何況明朝也不會不派兵抵抗的。

如果山海關離北京不是太近,明朝也不會滅亡得這么快。

所以,這個地利之浪,還是有很大的一股勁的……

明朝歷經200多年,到了崇禎帝朱由檢即位的時候,大明王朝看起來是個龐然大物,但實際上已經是千瘡百孔,搖搖欲墜了。

崇禎皇帝

崇禎雖然接了15個祖宗留下來的爛攤子,但他是王爺進京干皇帝,不同于深宮之中不知人心險惡而成長起來的皇帝,他還是想擼起袖子加油干的。

但是,奈何攤子實在是太爛,再加上他同樣是因為王爺進京,因為太知道人心的險惡和世道的艱難,所以造就了他生性多疑的鮮明性格。

無論是對付關外清軍的孫承宗袁崇煥,還是鎮壓內地農民起義軍的洪承疇孫傳庭,崇禎帝對他們都是一直持將信將疑的態度。

大臣們一旦打了勝仗,崇禎就感激涕零,寶貝心肝地叫個不停;可是一旦大臣們吃了敗仗,崇禎就質問人家是不是吃屎長大的……

不能一以貫之地用人,是這個年輕皇帝最大的毛病!

崇禎帝朱由檢在位的16年間,他在一些關鍵崗位上換過的大臣數不勝數,簡直是把國之重臣當衣服,想換就換。

公元1629年明與后金對峙圖

盡管大明軍隊數十萬,除了戰死的大臣以外,就沒有一人能夠自始至終地統籌負責整個戰事的指揮!

由于崇禎的小肚雞腸太出名,甚至有洪承疇祖大壽之流的重臣都在前線投了敵!

我是你轉身就忘的路人甲,憑什么陪你蹉跎年華到天涯?

上面這句話,想來應該也是洪承疇之類的降臣想對崇禎訴說的心聲。

這種君臣互不信任情況,最終導致明軍兵不識將,將不識兵,一手的好牌硬生生地被打了個稀巴爛。

所以,大明軍隊在當時真的已經是金玉其外,徒有其表了,在軍隊高層組織架構的運作上已經是生銹腐蝕不流不暢了,這如何能夠保證在戰場上取得連續的軍事勝利!

簡直可以稱是敗絮其中了。

被崇禎冤殺的袁崇煥

就這樣,明朝在關內關外兩個戰場都是先勝后敗,最終一敗涂地。

外因是事務發展的重要條件,內因才是事物發展的根據。

而大明王朝覆滅的內因主要還是自己不爭氣——人不和。

如果君臣之心,上下同力,明朝來個中興局面也不是不可能。

所以,這個“人和”之浪,算是覆滅明朝的最大的一股浪了。

自古萬事是否可成,均需依賴天時、地利、人和這三個要素。

哪怕只是其中一項占優,都有可能成事,但如果這三個要素全部處于劣勢,那就真的是叫天天不應,叫地地不靈了。

明朝滅亡前態勢圖

而明朝就是這三個要素全占劣勢,清軍雖然實力相對弱小,但在這三個要素上全部占據優勢,因此取得了最終的勝利。

所以,即使清軍僅有10萬之眾,卻是能夠乘著歷史的春風,踏著三股子大浪,堂而皇之地把延續276年的大明王朝趕下了歷史的舞臺。

大明既滅,后人哀之,后人哀之而不鑒之,亦使后人而復哀后人也……

馬龍