在亞洲篇中,已經向大家介紹了受中國古代文化影響最深刻的日、朝、韓和越南四個國家的歷史故事。

今天咱們把目光轉移到南亞地區,看看和中國一山之隔的老鄰居——印度,又有著怎樣獨具特色的歷史故事呢?

雅利安人的統治和佛教的誕生

“古印度”與“印度”雖然只有一字之差,但是其代表的含義大不相同,單從地理角度來說,“古印度”包含了今天印度、巴基斯坦、尼泊爾和孟加拉等地在內的整個南亞次大陸地區。

古印度文明

“古印度”作為四大文明古國之一,其歷史最早可以追隨到距今5000年前的哈拉帕文化時期。

哈拉帕文化的發源于今天的巴基斯坦和印度交界的印度河流域,其創造者就是這片地區最古老的土著居民——達羅毗荼人。

達羅毗荼人在這里創建了許多城邦國家,其中以哈拉帕和摩亨佐·達羅最為強大。而且摩亨佐·達羅這個國家居然在四五千年前就開始了燒磚,在城市中還有完整的地下陶器管道排水系統。

要知道,當時另外三大文明:古埃及、古西亞以及中國,在陶器制作上都還沒達到爐火純青的地步,更不要談什么燒磚和燒陶器下水管道了。

除此之外,達羅毗荼人還創造了染色技術,讓古印度人在四五千年前就可以穿著不同顏色的服飾了,而且達羅毗荼人還和古埃及同一時期創造了象形文字。

但是,達羅毗荼人似乎科技樹點歪了,忘記點點軍事線了。到了公元前1750年左右,一群居住在印度河流域西北面的游牧民族——雅利安人,開始入侵古印度城邦,征服了達羅毗荼人。

雅利安人種

經過了兩百多年的征服和發展,雅利安人在這一片地區又創造出了新的文明。而這一文明根據四部婆羅門教的經典《梨俱吠陀》、《沙摩吠陀》、《耶柔吠陀》和《阿闥婆吠陀》而命名為吠陀時代。

在這一時期,雅利安人雖然占據了印度河流域和恒河流域,但是他們卻沒有形成一個完整統一的國家,還是像以前達羅毗荼人一樣建立了許許多多的城邦國家。

雅利安人作為征服者,為了更好地統治達羅毗荼人,在自己民族的原始宗教信仰上,逐漸形成了一個新的宗教——婆羅門教。

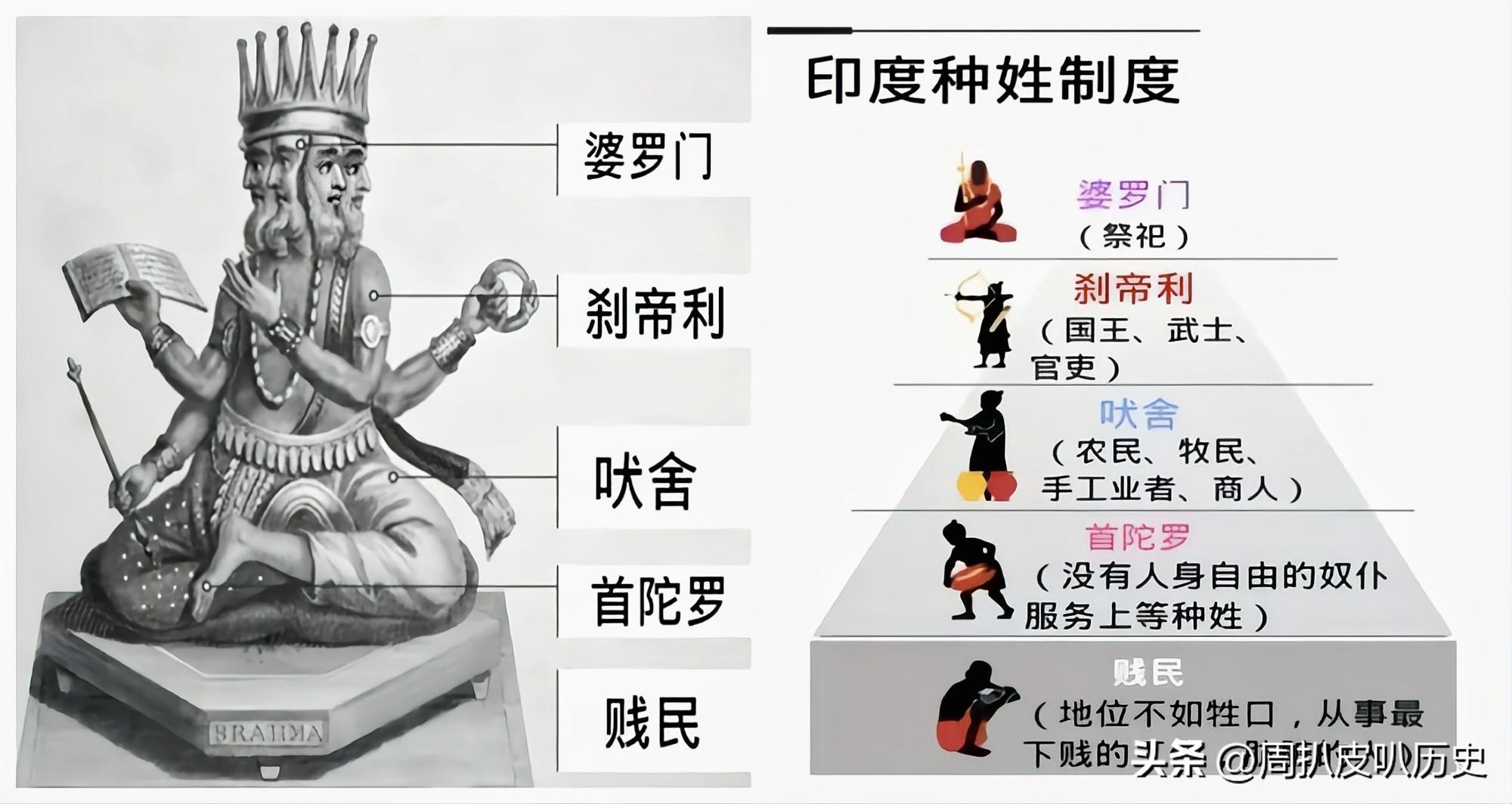

婆羅門教把人分為四等,其中祭司階層是第一等,稱作婆羅門;國王和貴族們屬于第二等,稱作剎帝利;普通的雅利安老百姓為第三等,稱作吠舍;被征服的達羅毗荼人成為第四等,稱之為首陀羅。

這就是印度的種姓制度,每個等級之間的職業世系,不能任意改變,不許互相通婚。而且在教義上面還規定了前面三等人為“再生族”,第四等人為“非再生族”,也就是說雅利安人在今世多行善事,來世還可以成為更高的種姓,而達羅毗荼人卻連轉世的機會都沒有。

種姓制度的劃分

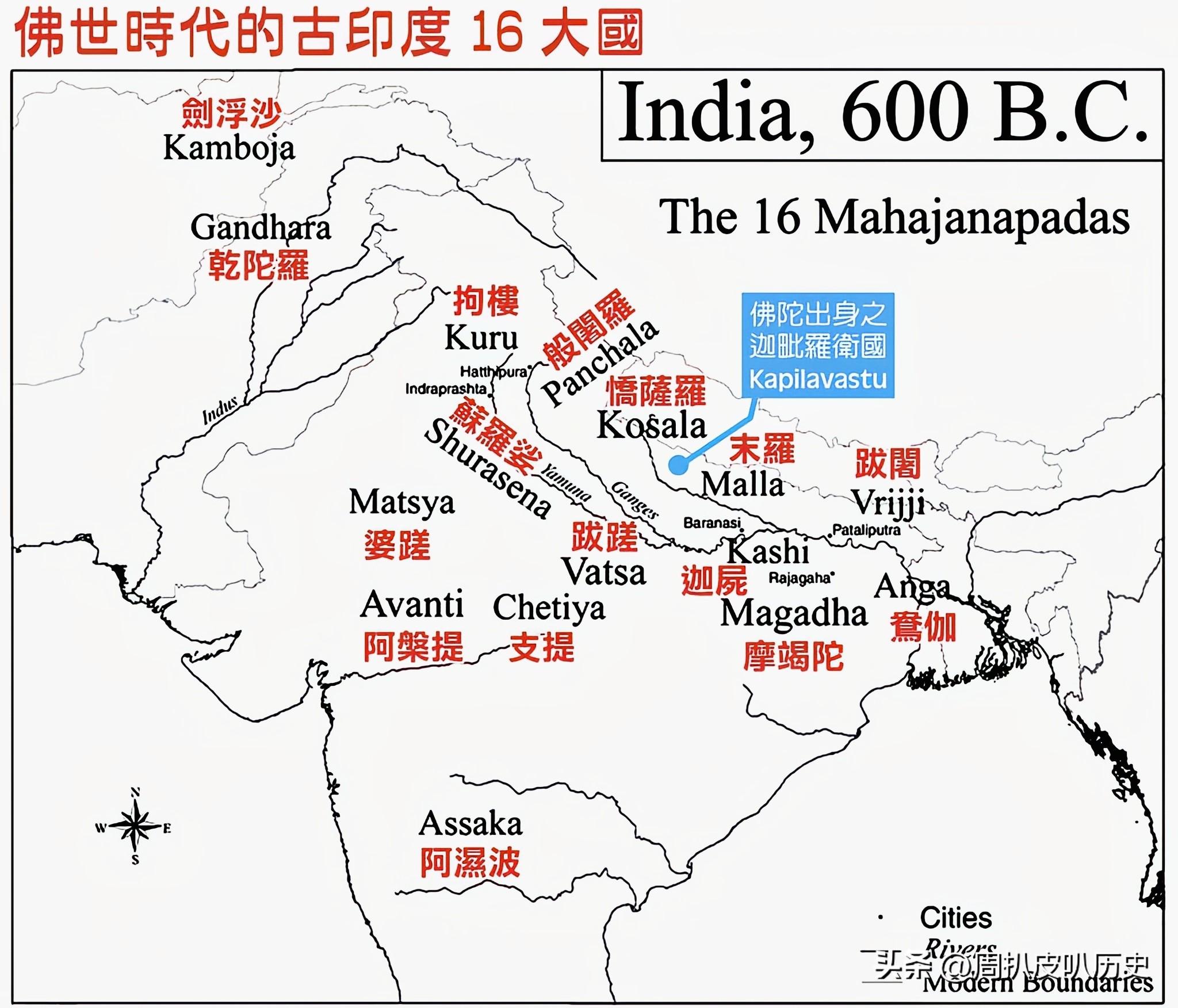

隨著時間的推移,這些雅利安城邦不斷發展和壯大,互相兼并,到了公元前6世紀左右,只剩下了十六國比較強大國家,古印度的歷史也就進入了列國時代。

在這期間,印度誕生了兩部世界級文學名著:《摩訶婆羅多》和《羅摩衍那》,其中的《摩訶婆羅多》已被印度寶萊塢改編拍成電影《巴霍巴利王》,分上下兩部搬上大銀幕,影片的總體質量還是很不錯的,感興趣的朋友可以去找來看看。

在列國時代,隨著國家機器的加強,國王的權力越來越大,擔任地方諸侯的貴族們也開始掌握了實權。

然而,在他們統治地區的人民卻要將大部分的錢財都獻給婆羅門祭司,作為實際統治者的國王和貴族們卻只能收到很少部分的稅收。于是,婆羅門和剎帝利兩個等級之間的矛盾越來越深。

另外,經過幾百年的發展,許多原本為第三等的雅利安老百姓逐漸破產,淪為第四等公民,但在婆羅門教的理論里,第四等公民是最低賤的,這也讓許多雅利安老百姓開始陷入了沉淪。

古印度的列國時代

在這種情況下,古印度歷史上出現了一場以剎帝利階層為首的反婆羅門教運動,史稱“沙門運動”。

這一運動中,誕生了上百個宗教流派,很多教派都是某一王國的國王、王子或者貴族所創,其中最著名的派別有研婆迦派、阿什斐迦派、耆那教和佛教。

這些大大小小的宗派之間,雖然教義不同,但都把矛頭對準了婆羅門教,反對婆羅門教的種姓制度,最具代表性的就是佛教。

據說佛教是由迦毗羅衛國(今屬尼泊爾)的王子喬達摩·悉達多所創,也就是人們所說的釋迦牟尼。他主張眾生平等,反對神的主宰地位,并建立了佛教的“四諦八苦”教義,以教導人們行善修身。

但是佛教也繼承和發展了婆羅門教的因果輪回學說,不過佛教給予了所有人“轉世”的機會,而不是像婆羅門教那樣,只給前三等人“轉世”的機會。

正是因為佛教反對神和祭司高于一切,得到了許多剎帝利階層的支持,另外佛教提倡眾生平等,吸引了大批低種姓的信徒,佛教就這樣開始蓬勃發展了起來。

古印度的統一和外族的入侵

古印度的列國時代和中國的春秋戰國時期非常相似,不僅在時間線上高度統一,在文化上也呈現出百家爭鳴的局面,而且兩個文明內部也是兼并戰爭頻發,開始走向大一統。

公元前5世紀左右的古印度和中國

在古印度扮演秦國角色的是摩揭陀國,只是和秦國不同的是:秦國是由西向東統一中國,而摩揭陀國位于恒河流域的東邊,是由東向西統一了恒河流域。

摩揭陀國的秦孝公名叫頻毗娑羅,印度歷史上稱之為“瓶沙王”。公元前544年,瓶沙王即位,修建了印度的咸陽——王舍城,秦孝公西征西戎穩定了秦國西部,而瓶沙王東征鴦迦,控制了恒河三角洲。

另外,中國的秦孝公任用商鞅變法,使得秦國強大,瓶沙王也在國內支持佛教,打壓婆羅門教,以提高君主權威和法制建設。

但是摩揭陀國自瓶沙王死后,陷入了內部斗爭,直到公元前364年,摩訶帕德摩·難陀登上王位,結束了內耗,建立了難陀王朝,統一了恒河流域和德干高原部分地區。

然而,此時的古印度西邊,也就是印度河流域,卻被波斯人入侵,成為了波斯帝國統治的一個省。

難陀王朝剛完成東邊的統一,士氣大盛,隨即開始西進,以收復印度河流域。

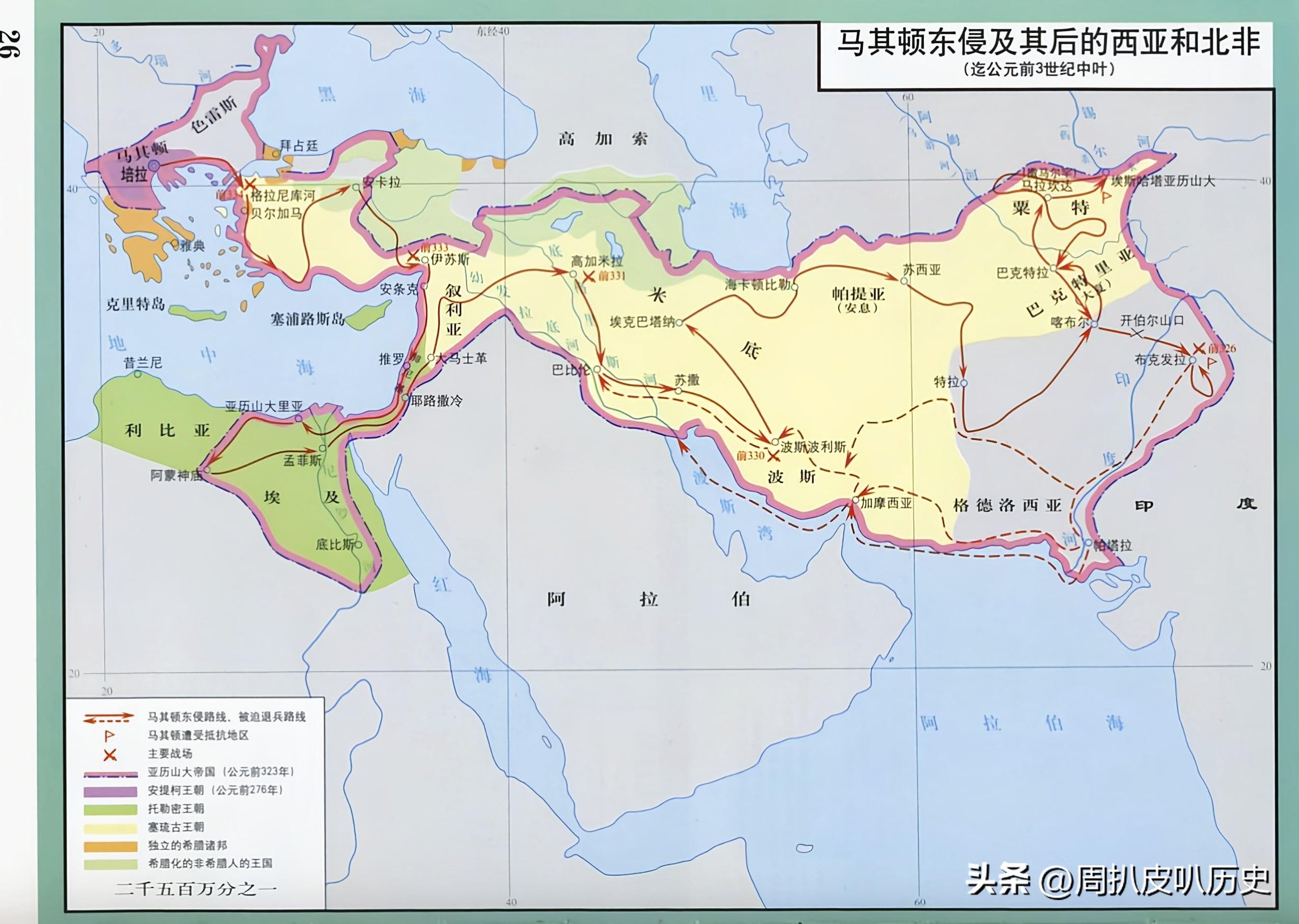

亞歷山大大帝的東征

當難陀士兵抵達印度河流域后,卻沒有和波斯人正面交鋒,因為他們遇上了更加強大的入侵者——亞歷山大的東征軍,難陀王朝的統一戰爭被迫中斷。

在亞歷山大占領了印度河流域后,正打算繼續西進以攻滅難陀王朝時,但因為東征軍長期作戰,士兵思念家鄉導致兵變頻發,亞歷山大被迫撤軍。

這期間,在印度河流域上游的旁遮普地區,有一個名叫旃陀羅笈多的人,因為長期和希臘軍的對抗,積攢了大量人氣和威望,后來被稱之為“月護王”。所以就在希臘軍撤走后,許多地方紛紛歸順了月護王。

公元前324年,月護王揮師東進,滅亡了難陀王朝,建立了孔雀王朝。

之后,月護王開始與亞歷山大帝國解體后的塞琉古王國爭奪印度西北部,開始了西征,最終打敗塞琉古,取得了今天阿富汗南部地區的統治權。

塞琉古的失敗,震動了整個西方世界,讓另外一個希臘化國家,托勒密埃及遣使駐在孔雀王朝的首都華氏城,以加深雙方的友好感。

阿育王在位時期的孔雀帝國

如果說月護王像中國的漢高祖劉邦,以漢代秦的話,那么孔雀王朝的第三代國君阿育王更像漢武帝劉徹,他在位時期將孔雀王朝的國力推向了頂峰。

公元前273年,阿育王繼位,征服了德干高原上的羯陵迦,完成了印度半島南端以外的統一,就類似于漢武帝拓西域、開西南夷一樣,擴充了西漢的疆域。

另外,漢武帝罷黜百家,獨尊儒術,而阿育王也大力支持佛教,廣泛進行傳教活動,讓佛教成為了古印度的國教。

在政治上,漢武帝建立中朝制度和刺史制度,強化了國家機器,而阿育王也廣派密探偵查各地官員和人民活動,以強化中央集權,將王權進一步加強。

但在阿育王死后,整個孔雀帝國內部紛爭不斷、外族入侵不斷,孔雀王朝也迅速走向了滅亡。

公元前187年,孔雀王朝滅亡,在恒河流域和德干高原中北部先后經歷了巽加王朝、甘華王朝和百乘王朝,這些王朝的統治地區不斷縮水,內亂不斷。

在印度河流域,希臘人、塞種人、月氏人、嚈噠人(白匈奴)不斷入侵,在西印度地區建立了許多公國,其中比較有建樹的是月氏人在印度西北部建立的貴霜帝國。

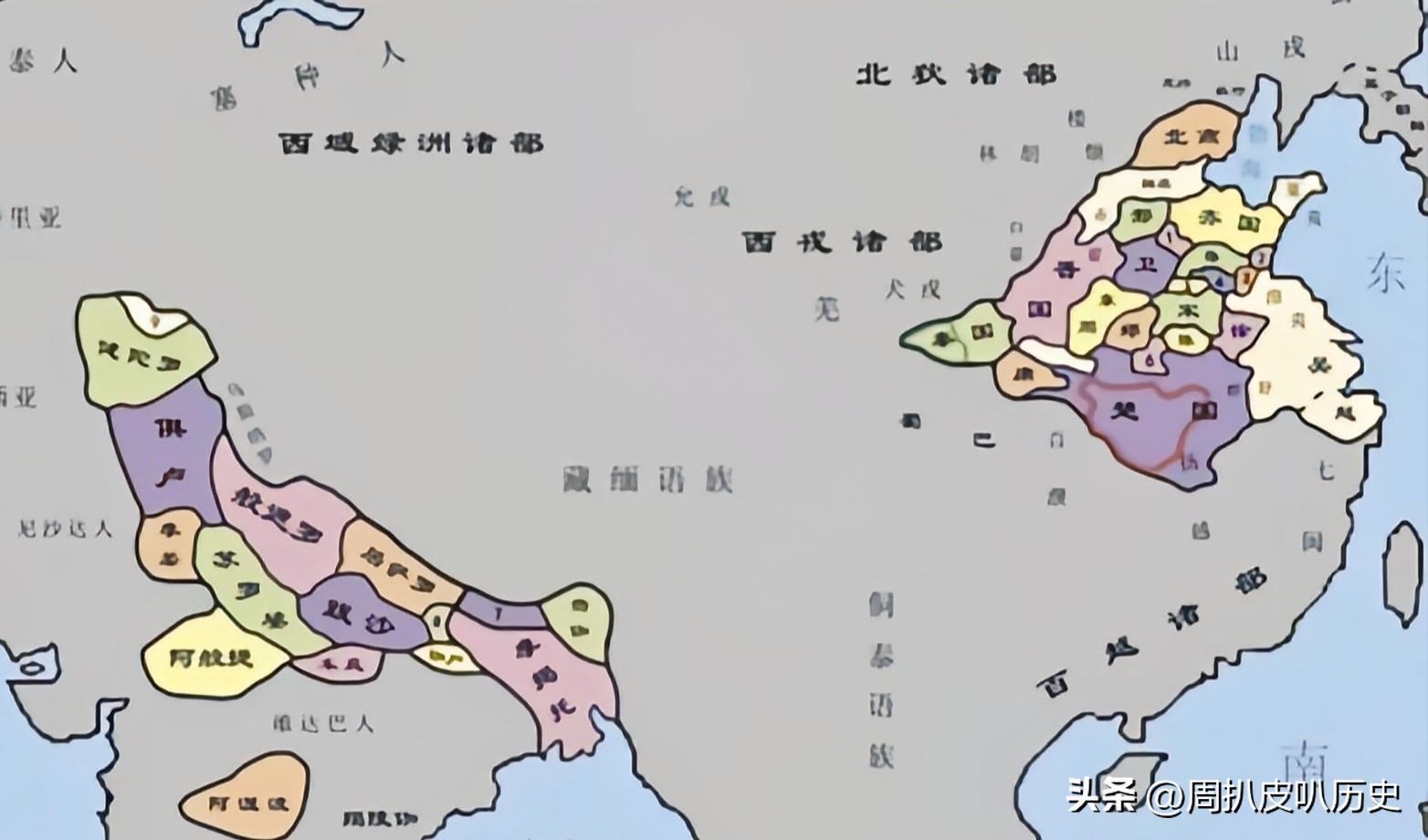

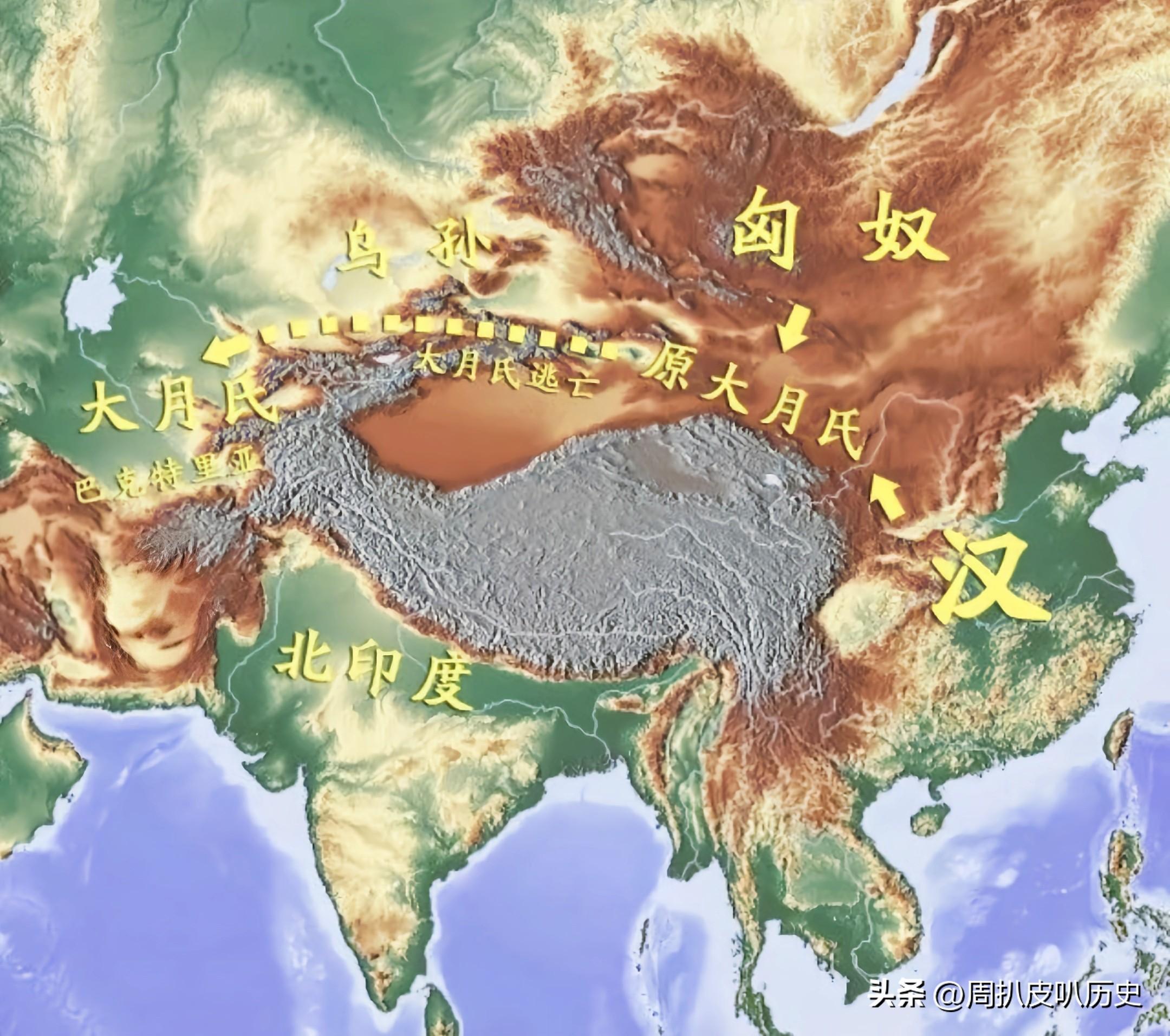

月氏人的遷徙

月氏人原本是居住在中國河西走廊地區的游牧民族,被匈奴人打敗后西遷,導致居住在蔥嶺一帶的塞種人被迫遷徙到今天阿富汗地區,取代了希臘人在這里的統治。后來月氏人又繼續南下,再次迫使塞種人進一步南遷進入印度。

當月氏人來到阿富汗地區之后,開始定居下來,逐漸由游牧民族發展成為了農業民族。這一時期,月氏人有五大部落,每一個部落有一個酋長,稱之為“翕候”。

到了公元30年,貴霜翕候丘就卻統一了五大部落,建立了貴霜王國,并向南征服了克什米爾地區。

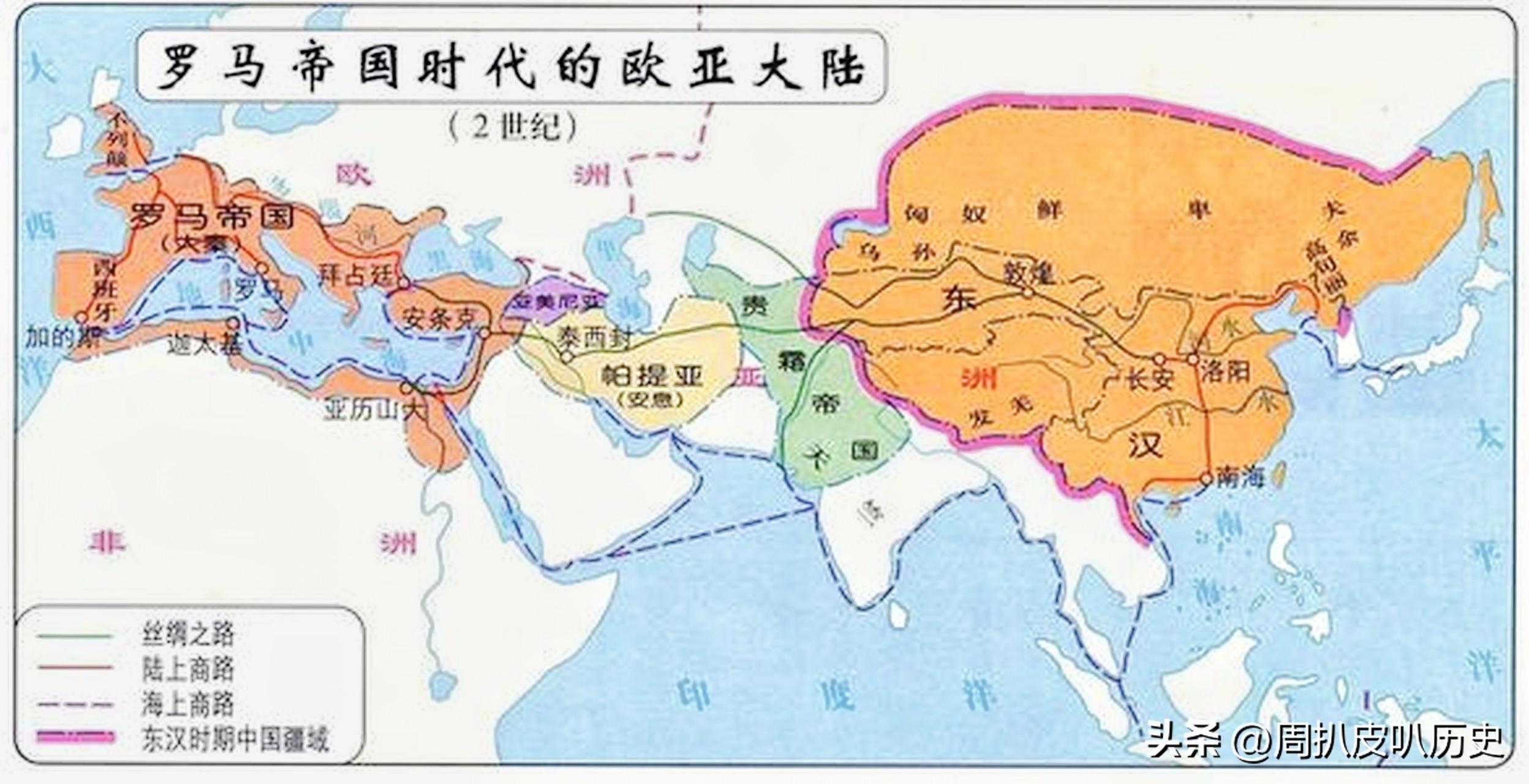

后來,丘就卻的兒子和孫子不斷南征和西侵,進入印度河流域。在他孫子迦膩色伽在位時期,貴霜帝國版圖北起蔥嶺、南至納巴達河、西起伊朗東部、東到恒河中游,和當時的羅馬帝國、帕提亞帝國(安息帝國)和中國的漢朝并稱為古典時代的四大帝國。

古典時代的四大帝國和絲綢之路

而且迦膩色伽在位時期,大力宣揚佛教,廣修佛塔,佛教也是在這一時期,分成了大乘和小乘兩個教派,小乘佛教由南傳播進入了東南亞地區,而大乘佛教沿著絲綢之路進入了中國,并對中國后來的儒家文化產生了重大影響。

古印度的再次統一和印度教的興起

雖然貴霜帝國版圖極大,但帝國內部有著許多文化傳統各異的民族,民族之間的隔閡很嚴重,各地區的離心力也很大。

另外,在中國的東漢時期,北匈奴被漢王朝徹底打敗,開始了西遷。其中有一支匈奴人進入了薩珊波斯境內被打敗后,又轉向了南亞地區,開始入侵貴霜帝國。

這支匈奴人被波斯稱之為嚈噠人,中國稱之為白匈奴,而白匈奴的入侵也直接導致了貴霜帝國的滅亡和分裂。

公元3世紀之后,隨著貴霜帝國的分裂,整個印度邦國林立,再次陷入了大分裂大動蕩的時代。

這一時期,在北印度恒河流域上游地區的室利·笈多家族逐漸強大起來,吞并了周邊的小邦國,與另外一個占據華氏城的梨車部族,成為了恒河流域最強大的兩個政權。

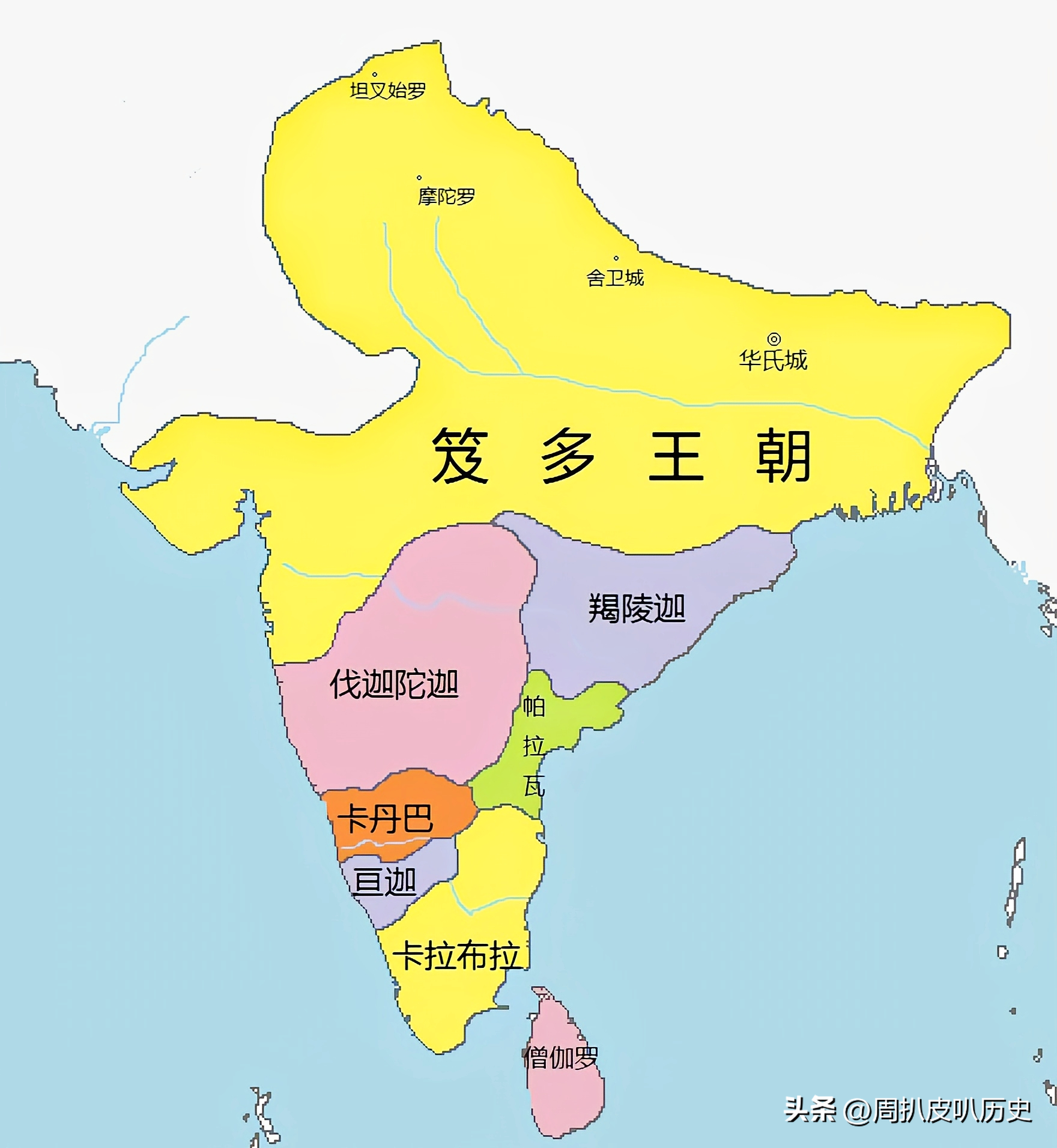

笈多王朝疆域

公元308年,到了笈多家族的首領旃陀羅笈多二世,迎娶了梨車族的公主,兩大家族實行了合并,正式建立了笈多王朝。

之后笈多王朝不斷進行統一征服戰爭,一直到了旃陀羅笈多二世的孫子超日王時期,基本上完成了對北印度地區的統一。

笈多王朝之所以能夠完成北印的統一,在很大程度上是依托了印度教的支持。因為在外族入侵時期,雅利安人失去了統治地位,不斷受到希臘人、塞種人和月氏人的征服,而把雅利安人視為第一種姓的婆羅門教又再次受到雅利安貴族們的重視和懷念。

而且在這個時期,婆羅門教經過了長時間的反思,吸收了許多耆那教和佛教的思想,又接納了很多印度的民間信仰,使得此時的婆羅門教更具雜糅并包的特點。

更重要的一個原因是,隨著生產力的發展,印度產生了封建社會的萌芽,地主階級開始興起,這就要求農民要臣服于地主階級,并為地主階級納稅和負擔徭役,而種姓制度的規定正滿足了地主階級統治者的需要。

于是,婆羅門教也就進入了婆羅門教2.0時代,發展成為了印度教。

印度教三大主神:梵天、毗濕奴和濕婆

另外,貴霜帝國的國教是佛教,而各地起兵反抗的雅利安貴族為了和貴霜帝國在全方面展開斗爭,開始支持和發展印度教,使得印度教到了笈多王朝時期,再次取代了佛教,成為了印度的國教。

雖然笈多王朝的君主們都信奉印度教,但是也不反對其他教派的發展。比如就在超日王統治時期,中國東晉名僧法顯就來到笈多王朝取經,就受到了隆重接待。

白匈奴在滅亡了貴霜帝國之后,在公元540年又繼續南下進入北印度,笈多王朝覆滅,白匈奴在北印度地區建立了嚈噠國。

不久之后,波斯人和突厥人也先后入侵印度,嚈噠國滅亡,印度再次陷入了分裂和動蕩。

經過長期的兼并戰爭,在北印度地區剩下了四個比較強大的王國:坦尼沙、穆克里、高達和摩臘婆,前二者結成同盟,后二者也結成同盟,雙方長期混戰。

直到公元612年,坦尼沙的年輕國王曷利沙伐彈那繼位后,一鼓作氣攻滅了高達和摩臘婆,獲得了“戒日王”稱號。盟友穆克里也很識趣,表示主動臣服,合并進入坦尼沙。

至此,戒日王建立了東起孟加拉、西至信德、北至喜馬拉雅山南麓、南至納爾馬達河的戒日帝國,再次完成了北印度的統一。

戒日帝國疆域

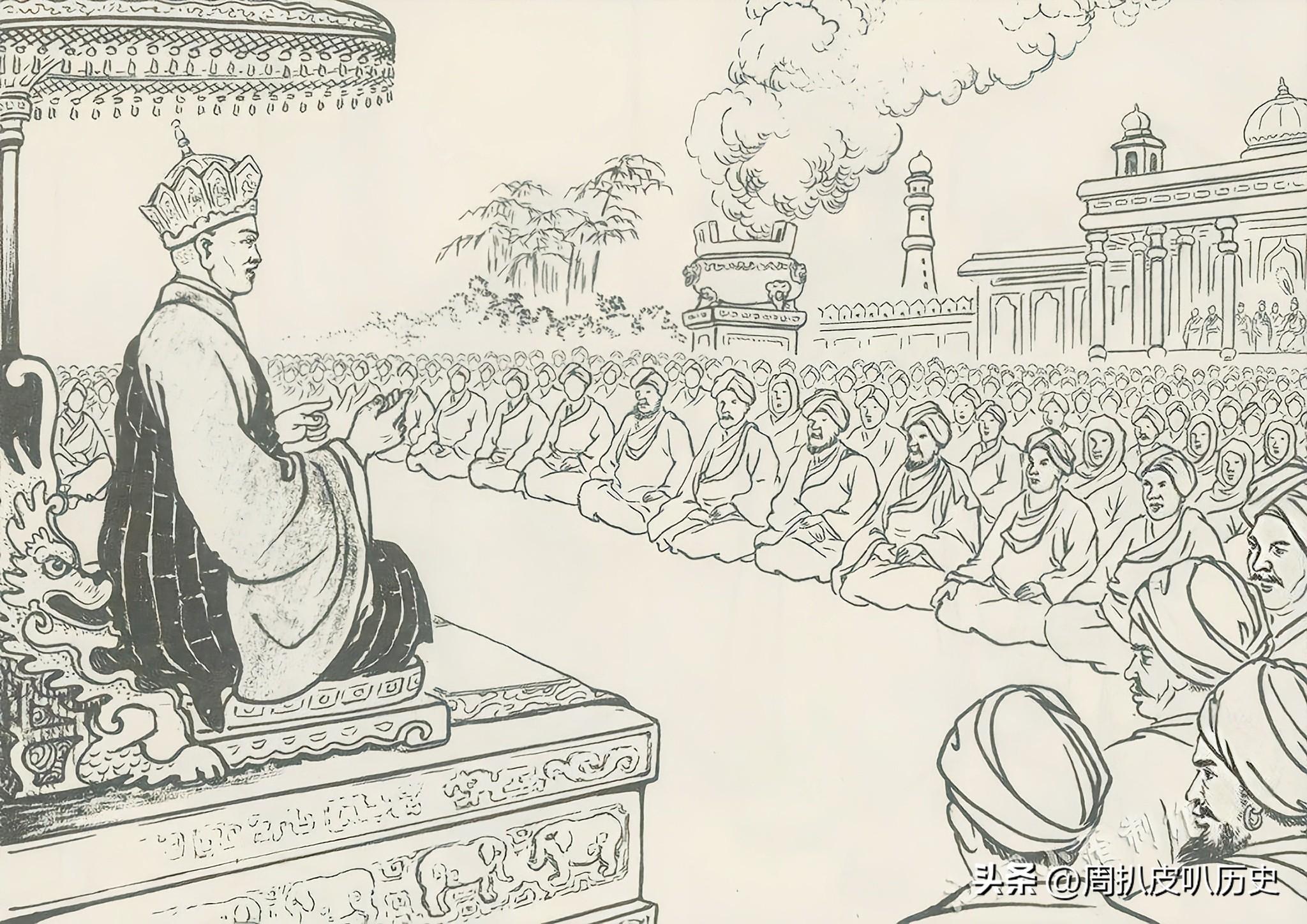

戒日王在位時期,中國唐朝的玄奘和尚來到了戒日王朝的首都曲女城,戒日王為其舉行了無遮大會,讓玄奘在這里與當地的印度教、耆那教、小乘佛教等眾多印度宗教展開辯論。

這場以一敵數千人的辯論,一直進行了18天,最后所有宗教的大小教派全部都被玄奘給辯駁倒。

因此,玄奘在印度獲得了“大乘天”的尊號,并在這場無遮大會結束后,戒日王邀請玄奘騎象巡行,昭告盛會于天下,戒日王也徹底淪為了玄奘的小迷弟。

就在玄奘旅印的最后一年,公元643年,戒日王再次為玄奘舉行無遮大會,這一次沒有什么激烈辯論,基本就是上至國王和各大僧侶,下至大小官員和普通百姓,都豎耳聆聽玄奘講經說法,會期長達75天,堪稱宗教界的奇觀。

戒日王為玄奘舉行無遮大會

就在玄奘離開印度后沒幾年,戒日王就去世了,整個帝國開始分裂,各地封臣和藩王擁兵自立,印度又進入了邦國林立的大分裂時代。唐朝使者王玄策“一人滅一國”的故事就發生在這一時期。

伊斯蘭教的入侵和莫臥兒帝國的建立

戒日帝國分裂后的數百年間,印度再次遭到無數外族的入侵,阿拉伯人、卡爾馬特人和突厥人相繼而來,在印度河流域建立了許多伊斯蘭教化的王國,恒河流域的許多城市也不斷遭到各種洗劫。

直到公元1206年,伊斯蘭化的突厥將領艾巴克在德里自立為蘇丹,在北印度地區,以德里為中心,建立了德里蘇丹國。

雖然德里蘇丹國完成了印度北部的統一,但統治階層內部矛盾嚴重,整個德里蘇丹國立國320年間,就經歷了奴隸王朝、卡爾基王朝、圖格拉王朝、賽義德王朝和羅第王朝,平均每個王朝執政時間只有50年左右。

在德里蘇丹國時期,信仰伊斯蘭教的穆斯林可以免除人頭稅,而印度教徒到各地朝圣還需要繳納額外的香客稅,甚至在有時候還會強制印度教改宗伊斯蘭,這也使得了伊斯蘭教很快就發展成為了印度的第二大宗教。

到了圖格拉王朝時期,德里蘇丹國達到鼎盛,除了印度最南端外,基本上完成了對整個南亞次大陸的統一。

圖格拉王朝時期的德里蘇丹國

就在德里蘇丹國鼎盛時期,信仰伊斯蘭教的突厥化蒙古貴族帖木兒在中亞地區建立了帖木兒帝國,在1398年率軍入侵印度,將德里洗劫一空,完全摧毀了德里蘇丹國的軍事力量。

到了1526年,帖木兒的后裔巴布爾完全攻占了德里蘇丹國,在北印度建立了“印度斯坦蒙古帝國”,史學界為了和蒙古帝國作區分,就將印度的蒙古帝國音譯為“莫臥兒帝國”。

莫臥兒帝國在巴布爾死后,在一段時間內被阿富汗人所滅,但在十幾年后,巴布爾的兒子胡馬雍在伊朗的幫助下實現了再次復國。

到了公元1560年,胡馬雍的兒子阿克巴親政后,進行了一系列戰爭,徹底打敗了雄強一時的阿富汗人,建立了東起孟加拉,西至中亞邊界,北至阿富汗東南部,南抵文底耶山的大帝國,基本上和德里蘇丹國鼎盛時期的版圖保持一致。

而且阿克巴在位時期,實行宗教寬容政策,停止了自德里蘇丹國以來的宗教迫害,準許印度教和伊斯蘭教都自由傳教,并允許此時由西方而來的葡萄牙傳教士可以在印度本土活動。

另外,阿克巴還選賢舉能,實行“事業對才能開門”的政策,不論出身和宗教信仰,只要有才能就可以到莫臥兒朝中做官。

因此,阿克巴和孔雀帝國的阿育王、戒日帝國的戒日王被印度人民稱之為“最偉大的三位印度君主”。

阿克巴

公元1605年,阿克巴死后,他的兒子賈漢吉爾和孫子沙·賈汗統治時期,莫臥兒帝國也迎來了它的黃金時期,著名的泰姬陵就是沙·賈漢為紀念其愛妃所建造的。

到了公元1658年,沙·賈汗的兒子奧朗則布發動政變,打敗了他的三個兄弟,又囚禁了他的父親沙·賈汗,并放棄了自阿克巴以來的宗教寬容政策,實行全面伊斯蘭教化,結果導致了整個國家陷入混亂,莫臥兒帝國由盛轉衰。

另外,此時英國和法國的殖民者擊敗了葡萄牙和荷蘭的海上優勢,開始來到印度的蘇拉特、孟買、加爾各答等地建立商業據點。

到了1761年,此時的莫臥兒帝國內部已經四分五裂,各邦的王公之間混戰十分嚴重,今天趙打錢,明天孫打李的混亂局面給了英國和法國殖民者深入侵略的契機,同時也給了北方阿富汗人入侵的機會。

在第三次帕尼帕特戰役中,莫臥兒的軍事力量被阿富汗徹底摧毀,德里也被洗劫一空,這一場戰爭也使得印度徹底失去了可以抵抗西方入侵的唯一力量,開始逐漸淪為英國的殖民地。

被譽為印度明珠的泰姬陵

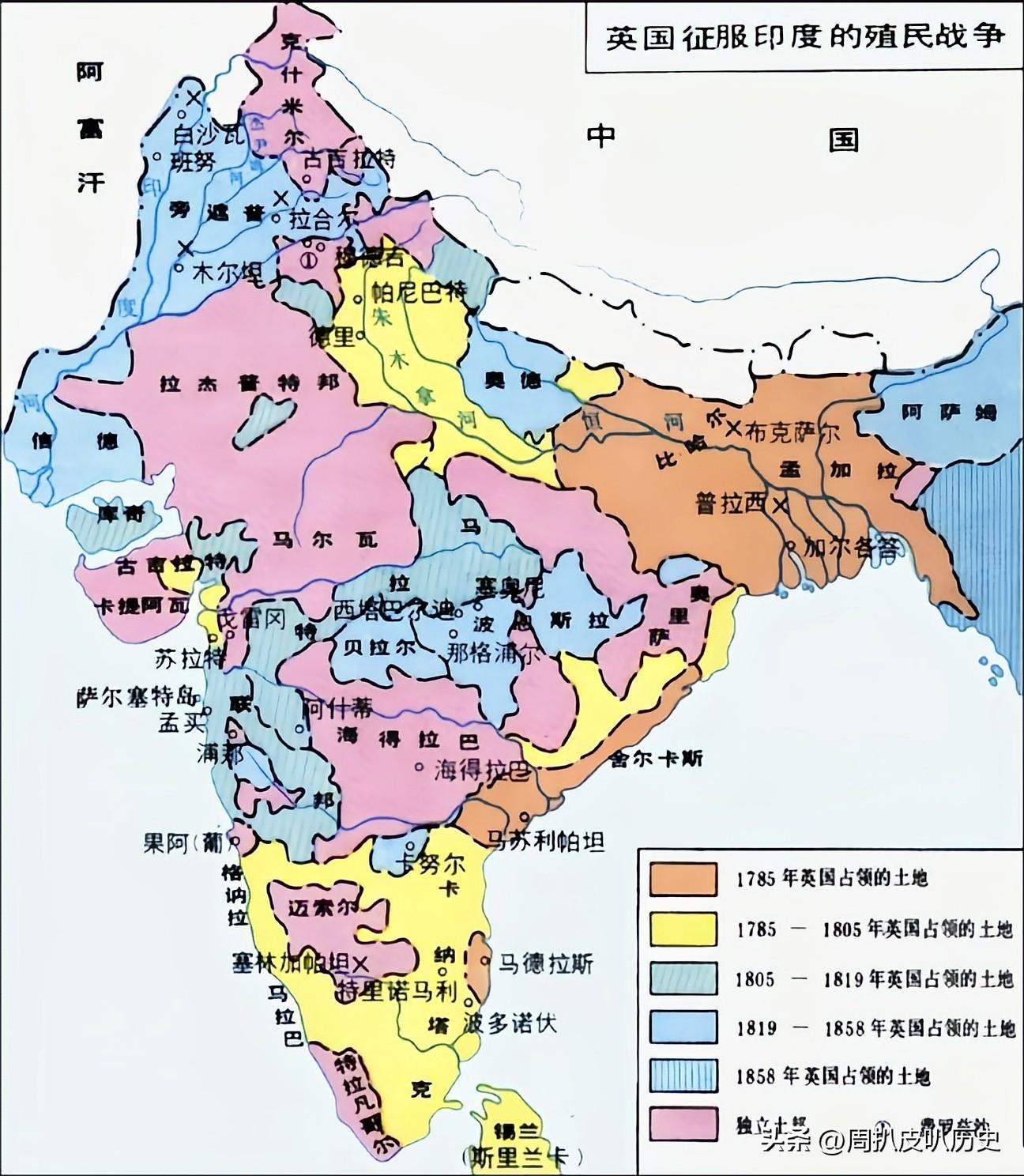

與此同時,英國人在七年戰爭中打敗了法國,取得了法國在印度的所有殖民地。之后英國又通過四次邁索爾戰爭和三次馬拉特戰爭,占領了整個印度南部和中部。

此后,英國東印度公司,開始對北邊的大小土邦展開政策上拉攏、經濟上收買或軍事上打擊,一步步蠶食北印地區。

到了1849年,最后一個旁遮普邦被英國占領,莫臥兒皇帝成為英國的傀儡,至此印度徹底淪為了英國的殖民地。

印度的獨立斗爭和印巴分治

英國殖民者雖然在名義上完全統治了印度,但許多土邦的實際掌控權還是在當地的印度王公貴族手中,這些王公貴族對領地的統治權是世襲的。

因此英國東印度公司為了擴大土地和稅收,當時的印度總督戴賀胥炮制了“喪失權利論”。根據這個理論,貴族王公死后無直系后嗣的,他們的領地和收入全部都要歸東印度公司。

到了后來,戴賀胥還直接以治理不善為名剝奪了許多印度王公的領地,還有印度教和伊斯蘭教寺院的大量土地,導致了印度貴族和僧侶開始對英國殖民者不滿。

英國征服印度以及各邦分布圖

另外,當時英國殖民者在入侵印度時,用高薪、低稅的手段招攬了許多印度人成為英國的士兵,但是等到英國完全控制印度之后,就取消了對這些印度籍士兵的優待,并且還強迫他們改宗基督教。

并且,英國籍的軍官和士兵們還經常歧視和羞辱印度籍士兵,強迫他們渡海參加對中國清王朝的戰爭,在作戰時,也讓印度士兵沖鋒在第一線。

這種不公平的待遇,導致印度士兵開始秘密謀劃反英起義,而導火索就是著名的“涂油子彈事件”。

1857年5月,英國軍事當局給印度籍士兵發放軍事補給,給他們一種涂有牛脂和豬油的紙包裹的新子彈,使用時必須要用牙咬開包裝紙才能取出子彈。

而印度籍士兵基本上都是穆斯林和印度教徒,信仰伊斯蘭教的穆斯林是不吃豬肉的,而牛在印度教教義里面是神圣的。所以英國人的這種做法,直接導致了士兵們發起反抗。

印度各地的軍營紛紛起義,他們擁立早已成為傀儡的莫臥兒帝國末代皇帝巴哈杜爾·沙二世為印度皇帝,以他的名義發布文告,號召全國人民不分宗教信仰,一起驅逐英國殖民者。

很快,早就不滿英國人的印度王公們,也紛紛響應士兵的起義,整個印度全國上下一片星火燎原,史稱“印度民族大起義”。

印度民族大起義

最終,起義還是被英國鎮壓。戰后,巴哈杜爾·沙二世被英國人放逐,莫臥兒帝國滅亡,英國維多利亞女王加冕為印度女皇,印度進入了由英政府直接統治的英屬印度時期。

之后,英國雖然加大了對印度地區的榨取,同時也在印度修建了許多工廠、鐵路、學校等,西方啟蒙思想也傳入印度,使得印度開始了近代化步伐,印度資本主義也開始發展起來。

印度資產階級的上層精英,開始對印度舊有的宗教和文化進行呼吁改革,并組織了許多救國圖存的愛國組織,比如梵社、雅利安社、全印穆斯林聯盟以及后來的國大黨等等。

雖然英國當局對他們的的呼吁和請求,基本上置之不理。但到了1914年第一次世界大戰爆發,英國政府為了從印度獲得充足的稅收以支撐戰爭,以及防止印度導向德國和土耳其。

于是,英國政府對印度的各大組織許諾:只要他們全力支持英國,戰爭結束后就允許印度實行自治。

可是等到一戰結束后,英國不僅沒給印度自由,相反對印度實行壓制政策,對印度民族主義者進行迫害,還在一戰結束后的第二年,1919年4月13日發生了英軍屠殺印度群眾的“阿姆利則慘案”。

領導印度人民進行非暴力不合作運動的甘地

這一事件使得反英斗爭迅速高漲,印度國大黨領袖甘地領導印度人民實行非暴力不合作運動,也就是用和平的方式采取罷工、抵制英貨、抗稅等非暴力手段來促使英國讓步,以換取印度自治。

雖然運動取得的成果并不大,但是也在一定程度上打擊了英國在印度的統治。

1945年,第二次世界大戰結束,英國國力急劇衰落,已經無法維持在印度的殖民統治了,面對印度繼續擴大的民族解放運動,英國當局也只能是拖一天算一天。

1946年2月13日,在孟買的印度水兵因為不堪忍受英國軍官的歧視和壓迫,舉行罷工,英軍隨即采取鎮壓,印度水兵被迫還擊。這個事件就是導致英國徹底放棄在印度的統治事件——印度皇家海軍起義。

二戰時期的印籍英軍

印度水兵起義的斗爭很快就波及全國,印度國大黨和穆斯林聯盟摒棄前嫌,聯合在一起,發動了全國規模性的工人罷工和武裝斗爭。

面對印度全國性的反抗,英國派出內閣特使團前來談判,主要內容在于討論國大黨和穆斯林聯盟之間的矛盾以及英國政府對兩黨轉移政權的事由。

最終,在第二年的1947年6月3日,英國倫敦和印度德里同時公布了“印巴分治方案”。這項提議是由英國駐印度的最后一任總督路易斯·蒙巴頓提出的,因此也被叫做“蒙巴頓方案”。

方案規定:以宗教信仰為依據,把整個英屬印度分為印度教徒聚居的印度,和伊斯蘭教徒聚居的巴基斯坦,原有的562個土邦通過自由談判選擇加入巴基斯坦或印度。

也正是這個印巴分治方案,為日后的印巴沖突和克什米爾地區的歸屬權埋下了一個定時炸彈。

印巴分治

隨后,1947年8月14日,巴基斯坦伊斯蘭共和國建立(1971年3月26日,東巴基斯坦獨立為孟加拉人民共和國),當年當月的第二天,印度共和國也宣布建立。