在接觸道教神話時,我們經常能聽到“三清”這個概念。

那么,什么是“三清”呢?

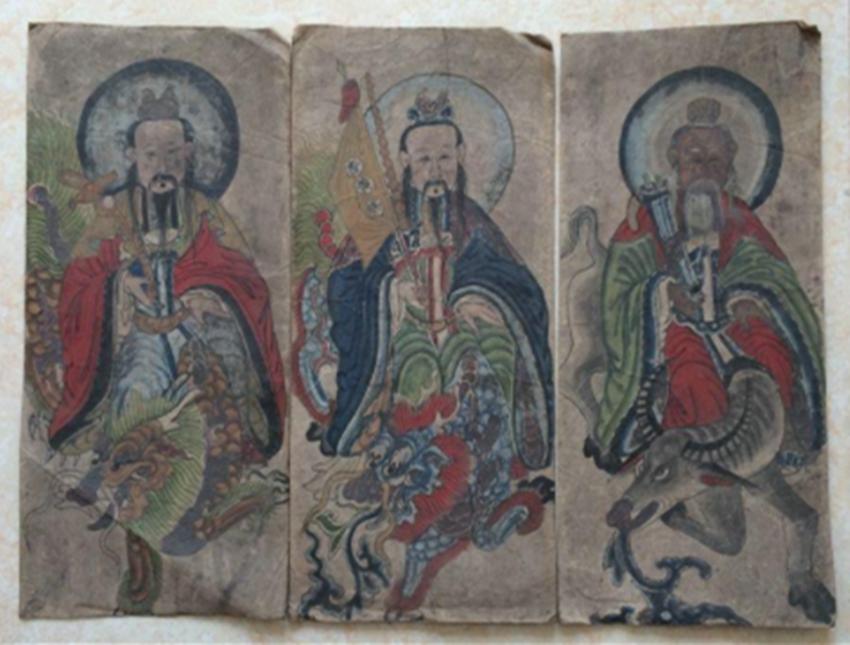

在道觀中,我們能夠看到正殿里往往會擺放三座造像,其實,這三座造像便是“三清”這三位神仙,他們分別為:元始天尊、靈寶天尊及道德天尊。

之所以將這三位神仙稱之為三清,原因之一是三位神仙分別處于“上清”、“玉清”與“太清”這三層仙境。

當然,“三清”境界處于道教體系世界中的最高層,是為“三清天”。雖說,三位神仙是“一氣化三清”后出現的,但他們的地位尚有細微差別。

一般來說,道觀中的元始天尊造像位于神壇的正中央,靈寶天尊及道德天尊則分居左右,這個次序是不容置換的,一點都不能含糊。據說,這一順序代表了世界形成的三個階段。

“三清”的手中各有一枚法寶,這些法寶內含深意。

元始天尊手中的法寶是一枚靈珠:

“元始懸一寶珠,大如黍米,在空玄之中,去地五丈。元始登引天真大神,上圣高尊,妙行真人,十方無極至真大神,無鞅數眾,俱入寶珠之中。天人仰看,惟見勃勃,從珠口中入,既入珠口,不知所在。”

這枚靈珠之中藏有“混沌”,也就是天地未開時的混沌狀態。在民間神話中,盤古所劈開的混沌便是此物,亦是物理學角度里的“奇點”。

所謂“元始天尊”,就是萬物伊始的狀態。元始亦是時間節點,在元始以前,世間僅有一團鴻蒙,元始象征著萬物演變的起點。

道教中“鴻蒙”這一狀態亦被稱作“洪元”,而洪元是沒有陰陽之分的,我們可以將之理解為一團雜亂的元氣。

靈寶天尊手持玉如意,名喚“碧玉瑤光如意”:

《歷代神仙通鑒》:“元始曰:若以清虛至真之氣投圣德仁厚之身,托孕成胎必生神明之子,定為三才之圣,上真以為如何?黃老點頭,即將碧玉瑤光如意吹口真氣此乃天外靈寶,遂變一嬰孩身。”

此如意本是五老上帝中的中央黃老所持,后來黃老吹氣化嬰孩,元始天尊特命太上大道君(即靈寶天尊)抱著他,投生光嚴妙樂國。

此嬰兒長大后,就成了玉皇大帝了,也就是昊天大天尊。靈寶天尊持此如意,有道士認為此表玉帝玄妙之德相,我認為是對的,但我覺得此如意更代表天下所有的道子,應當心如赤嬰,才能諸事如意,任運逍遙。

所以,“碧玉瑤光如意”代表的法意為道君(靈寶天尊)捧送玉帝之無上德相。

道德天尊手持一柄扇子,這柄扇子上鑲嵌有陰陽鏡:

這就是世界演變的下一層境界了,“洪元”被劃分為陰陽二氣,而陰陽鏡的正反兩面恰恰象征著這兩團元氣。

在陰陽二氣的基礎上,天地逐漸形成。不過,這時的世間僅有天地,萬物還沒有演化出來,這一時期道教稱之為“太初”。

《八威召龍經》:“一曰上洞無欲之明,二曰彼我心志之明,叁曰五達九合之明,四曰智慧應機之明,五曰遠瞻十方朗無礙違之明,是為五明洞彥。”

心達五明,則魔消道升,故稱“五明降魔扇”,此扇薩天師也持有過。而在古代道士也多會制作此扇,往往用于登座說法,降服妖魔。

道教為什么會構擬出“三清”的形象,并將“三清”設置為造物主呢?

從道書中的記載來看,這種思想出現的初衷是為了用三位神仙代表世界形成的過程。

雖然,“三清”在道教的地位等同于其他信仰中的造物主,但其本質又與其他信仰中至高無上的造物主有所區別,道教從實質上側重于以科學的角度去解釋世界的起源。

然而,在道教創立的年代科學名詞有限,創立這種學說的先輩無法用現有的概念去詮釋世界的起源,所以只能虛構三清的存在,用于解釋萬物的源頭。

道教與道學之間僅有一字之差,二者之間亦有傳承關系。

我們知道,道教是基于道家的哲學而創立的,所以道教信仰中的許多觀點與《道德經》不謀而合。

在道家思想中,一切的開端和終結是為“道”,這是一種玄之又玄的概念,類似于周易中的“易”和佛教的“佛”,每個人對這些名詞的理解都不同。前面提到的“三清”,就是“道”的具象化。

道教的創始人認為,“三清”就是“道”衍生出來的,這三位神仙以“道”為法則,創造了世間萬物。

在道教之中,有一種境界被稱作“真人”。所謂真人,就是基本掌握“道”之真髓的人,擁有了超凡脫俗的潛質。

這又是一種難以用常態思維理解的概念,簡單來說真人就是領悟了“道”的知識的修煉者,因為他們已能初步掌握世間萬物運轉的法則,所以自可成為掌控者。

在《封神演義》這部小說中,我們能看到許多“真人”,他們無一不擁有開山裂石、翻江倒海的法力。

說完了這些,我們再來聊聊道教信徒修行的目的。

從史料中我們可以看到,很多篤信道教的皇帝都是本著長生不死或煉金的初衷進行修道的,實際上這種思維遠遠偏離了修道的本質。

道教認為,人類與自然界中的萬物一樣,都是存留于時間的一分子,修道的意義在于與自然相結合,融為一體。超脫生死只是一種境界,并不是追求。

從修行的境界來看,道教亦與其他宗教截然不同。大多西方宗教都在追求死后進入極樂世界(或天國),而道教所追求的無上境界是與天地并存。

至于所謂天界、地獄等說法,只不過是道教在發展過程中吸收其他文化而出現的衍生物罷了。

生于現代的我們,一定要以科學的心態看待信仰。倘若執迷于那些怪力亂神之辭,未免會陷入“迷信”,偏離了信仰的初衷。