學(xué)過(guò)生物的小伙伴都知道顯微鏡。顯微鏡把人類(lèi)帶入了大自然中另一個(gè)奇妙的世界。它是窺視微觀世界奧秘的眼睛,是開(kāi)啟微觀世界大門(mén)的金鑰匙。下面我們就一起來(lái)了解一下顯微鏡的發(fā)展歷程吧!

復(fù)式顯微鏡的出現(xiàn)

1595年的一天,荷蘭一位名叫詹森(H.Janssen)的少年,無(wú)意中把兩片大小不同的凸透鏡重疊在一起。當(dāng)他把兩個(gè)鏡片移動(dòng)至適當(dāng)?shù)木嚯x時(shí),發(fā)現(xiàn)很小的東西一下子被放大了好多倍。

他把這個(gè)奇異的現(xiàn)象告訴了父親,父子兩人隨即動(dòng)起手來(lái),做出了第一個(gè)復(fù)式顯微鏡。復(fù)式顯微鏡的出現(xiàn)是一項(xiàng)里程碑式的成就,我們今天所使用的光學(xué)生物顯微鏡就是由其發(fā)展而來(lái)的。

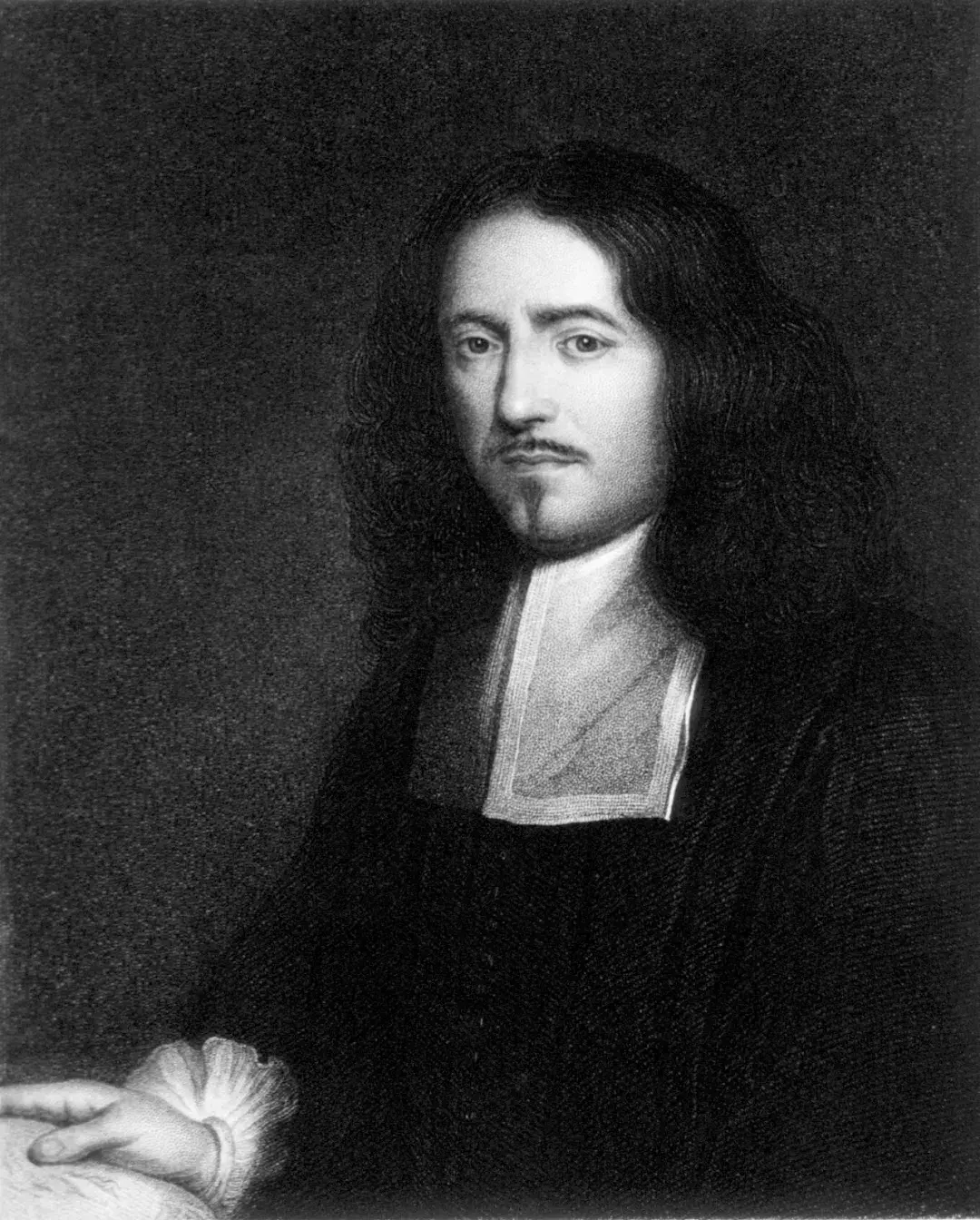

胡克制造的顯微鏡

英國(guó)物理學(xué)家胡克(Robert Hooke,1635~1703)的研究工作使顯微術(shù)變得流行。

1665年,胡克自己設(shè)計(jì)制造了一架由上下兩塊透鏡組成的復(fù)式顯微鏡,觀察了櫟樹(shù)皮的薄片,第一次描述了植物細(xì)胞的構(gòu)造,并為這些蜂巢狀的小室起名為“cellar”。細(xì)胞的英文“cell”即為他所定名,一直沿用至今。

其實(shí),他所觀察到的只是纖維質(zhì)的細(xì)胞壁,并非完整的活細(xì)胞,但這一發(fā)現(xiàn)開(kāi)創(chuàng)了顯微鏡以后的發(fā)展方向。同年,他發(fā)表了《微觀畫(huà)集》一書(shū),展示了他在顯微鏡底下看見(jiàn)的昆蟲(chóng)器官的精細(xì)圖案。

此外,他還對(duì)顯微觀察進(jìn)行了最早的論述,并詳盡無(wú)遺地說(shuō)明了有效使用顯微鏡的方法。

顯微鏡應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域

最早把顯微鏡應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的是意大利人馬爾比基(Marcello Malpighi,1628~1694),他早期從事的工作是用顯微鏡研究青蛙的肺。

馬爾比基還用顯微鏡研究了蠶,用顯微鏡發(fā)展了法布里修斯和哈維所開(kāi)創(chuàng)的胚胎學(xué)研究,對(duì)小雞在雞蛋中的發(fā)育過(guò)程做了仔細(xì)的觀察。

列文虎克做出重大貢獻(xiàn)

荷蘭的業(yè)余科學(xué)家列文虎克( Avon Leeuwenhoek,1632~1723)為顯微鏡的發(fā)展和生物學(xué)的進(jìn)步做出了重要貢獻(xiàn)。

1665年列文虎克制成了一塊直徑只有0.3厘米的小透鏡,把這塊小透鏡鑲在架上,又在透鏡下邊裝了一塊銅板,上面鉆了一個(gè)小孔,使光線從這里射進(jìn)而反射出所觀察的東西,就這樣列文虎克的第一臺(tái)顯微鏡研制成功了。

幾年后,他終于制出了能把物體放大300倍的顯微鏡。

18世紀(jì)顯微鏡的發(fā)展

伴隨著歷代科學(xué)家的艱辛探索,到18世紀(jì)顯微鏡已有許多改進(jìn),放大率、分辨率及其他性能得到大幅的提升,應(yīng)用也變得較為普遍,開(kāi)始作為商品進(jìn)行生產(chǎn)。到了19世紀(jì),顯微鏡觀察微細(xì)結(jié)構(gòu)的能力大為提高。

1872~1873年,德國(guó)物理學(xué)家和數(shù)學(xué)家阿貝(Ernst Abbe,1840~1905)提出了光學(xué)顯微鏡的完善理論,從此,鏡頭的制作可按預(yù)先的科學(xué)計(jì)算進(jìn)行。

同時(shí)德國(guó)化學(xué)家肖特(Friedrich Otto Schott,1851~1935)成功地研制出供制作透鏡的優(yōu)質(zhì)光學(xué)玻璃。他們和德國(guó)顯微鏡制作者卡爾·蔡司(CarlZeiss,1816~1888)合作,建立了蔡司光學(xué)儀器廠。

于1886年生產(chǎn)出具復(fù)消色差油鏡的現(xiàn)代光學(xué)顯微鏡,達(dá)到了光學(xué)顯微鏡的分辨限度。這些都促進(jìn)了顯微鏡制造和顯微觀察技術(shù)的迅速發(fā)展。

19世紀(jì)后期至20世紀(jì)顯微鏡的發(fā)展

從19世紀(jì)后期至20世紀(jì),顯微鏡的發(fā)展已不拘泥于光學(xué)領(lǐng)域,各種原理各異、功能優(yōu)越的顯微鏡被發(fā)明出來(lái)。

如:偏光顯微鏡、暗視場(chǎng)顯微鏡、相差顯微鏡、干涉差顯微鏡、熒光顯微鏡、電子顯微鏡以及共焦激光掃描顯微鏡(CLSM)和掃描隧道電子顯微鏡(STM)。

由此導(dǎo)致的新技術(shù)革命也如火如荼地展開(kāi),人類(lèi)已經(jīng)開(kāi)始在微觀世界大顯身手,探尋更加深層次的未解之謎,在認(rèn)識(shí)自我、認(rèn)識(shí)自然界本源的路上不斷前行。