列寧曾說過:“帝國主義的一個(gè)重要的特點(diǎn),是幾個(gè)大國都想爭奪霸權(quán),即爭奪領(lǐng)土。”但在爭奪霸權(quán)的過程中,由于不同或暫時(shí)相同的利益關(guān)系,各個(gè)國家都在尋找自己的同盟者。

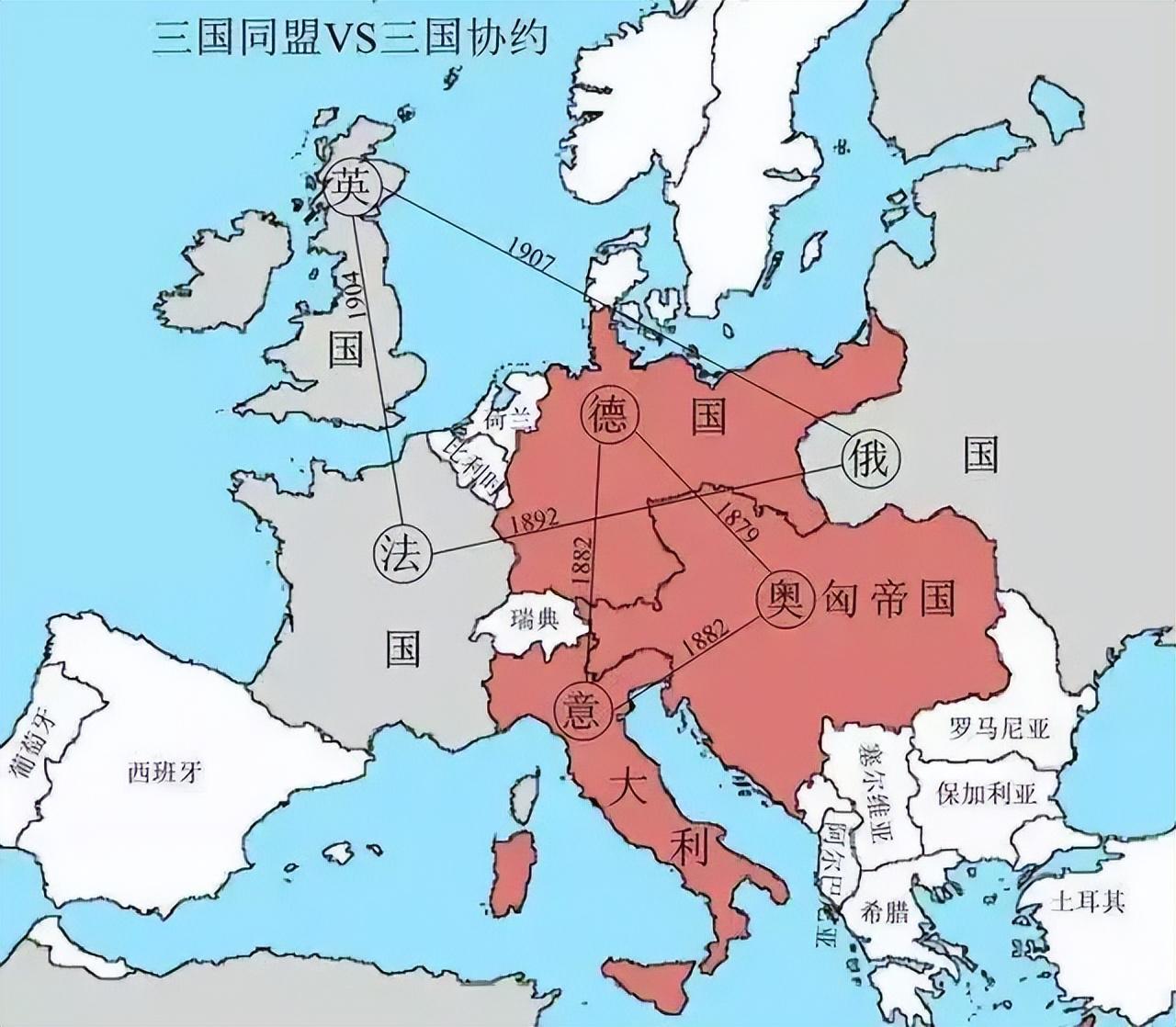

十九世紀(jì)末二十世紀(jì)初,在歐洲形成了兩大軍事集團(tuán),即三國同盟和三國協(xié)約。

三國同盟

三國同盟是由德國、意大利和奧匈帝國在維也納結(jié)成的同盟關(guān)系,其核心是德奧聯(lián)盟,那么德奧聯(lián)盟是怎么產(chǎn)生的呢?

自普法戰(zhàn)爭結(jié)束以后,法國時(shí)時(shí)刻刻想著復(fù)仇,法德關(guān)系十分緊張,俾斯麥本想德國與奧匈帝國和沙皇俄國組成“三皇同盟”,然而俄國在巴爾干半島與奧匈帝國有著很嚴(yán)重的利益沖突,加上俄國并不想德國強(qiáng)大起來,反對德國進(jìn)一步削弱法國,這導(dǎo)致德國與俄國的關(guān)系惡化,德國最終選擇與奧匈帝國與1879年締結(jié)德奧聯(lián)盟。

1881年,法國從阿爾及利亞入侵突尼斯,而意大利也早已覬覦突尼斯,但由于實(shí)力不足,不能單獨(dú)對抗法國,便投靠德奧聯(lián)盟。這樣,在1882年,德、奧、意三國在維也納簽訂了同盟條約,由此,三國同盟便形成了。

三國同盟條約的主要內(nèi)容包括:

1、如意大利遭到法國進(jìn)攻,德、奧兩國應(yīng)全力援助,如德國遭受法國侵略,意大利也擔(dān)負(fù)同樣的義務(wù)。

2、締約國的一國或兩國遭受兩個(gè)或兩個(gè)以上的大國(指法、俄)進(jìn)攻,則締約3國應(yīng)協(xié)同作戰(zhàn)。意大利對此附有一個(gè)保留條件:如英國攻擊德國或奧匈,意大利將不負(fù)援助自己盟國的義務(wù)。

3、當(dāng)一大國(指俄國)攻擊締約國一方時(shí),其他締約國應(yīng)取善意的中立,即一旦發(fā)生俄、奧戰(zhàn)爭 ,意大利將保守中立。

從條約中可以看出,三國同盟的主角是德國,奧匈帝國依附德國,而意大利由于和奧匈帝國之間存在著巴爾干半島的利益沖突,這也為后來意大利的反水埋下了伏筆。因此,意大利算是一個(gè)動(dòng)搖的同盟者。

三國協(xié)約

三國協(xié)約又稱為協(xié)約國,它由英國、法國、俄國組成。那么它是怎么形成的呢?

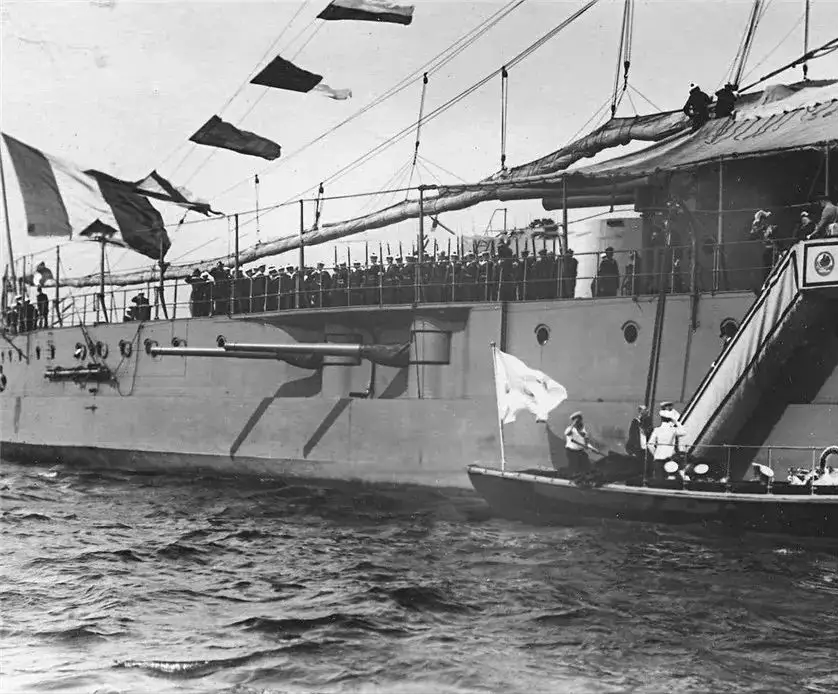

當(dāng)“三國同盟”形成以后,法國感受到了來自德國的壓力,便急于尋找強(qiáng)大的同盟。在十九世紀(jì)八十年代,俄國由于同德國在貿(mào)易方面有沖突,矛盾日益加深,而且財(cái)政困難的俄國由于工業(yè)發(fā)展需要投資,這給了法國拉攏俄國的機(jī)會(huì),法國不斷給予俄國巨額貸款。在當(dāng)時(shí),《馬賽曲》在俄國是禁止演奏的,但是當(dāng)法國艦隊(duì)訪問俄國時(shí),在歡迎儀式上俄國奏響了《馬賽曲》,沙皇在樂曲聲中為法國艦隊(duì)脫帽致敬,這足以證明法俄關(guān)系之密切。1892年,法俄簽訂軍事協(xié)議,協(xié)定規(guī)定:法、俄中一方在受到德、 奧、意攻擊時(shí), 另一方應(yīng)以全部兵力支援。

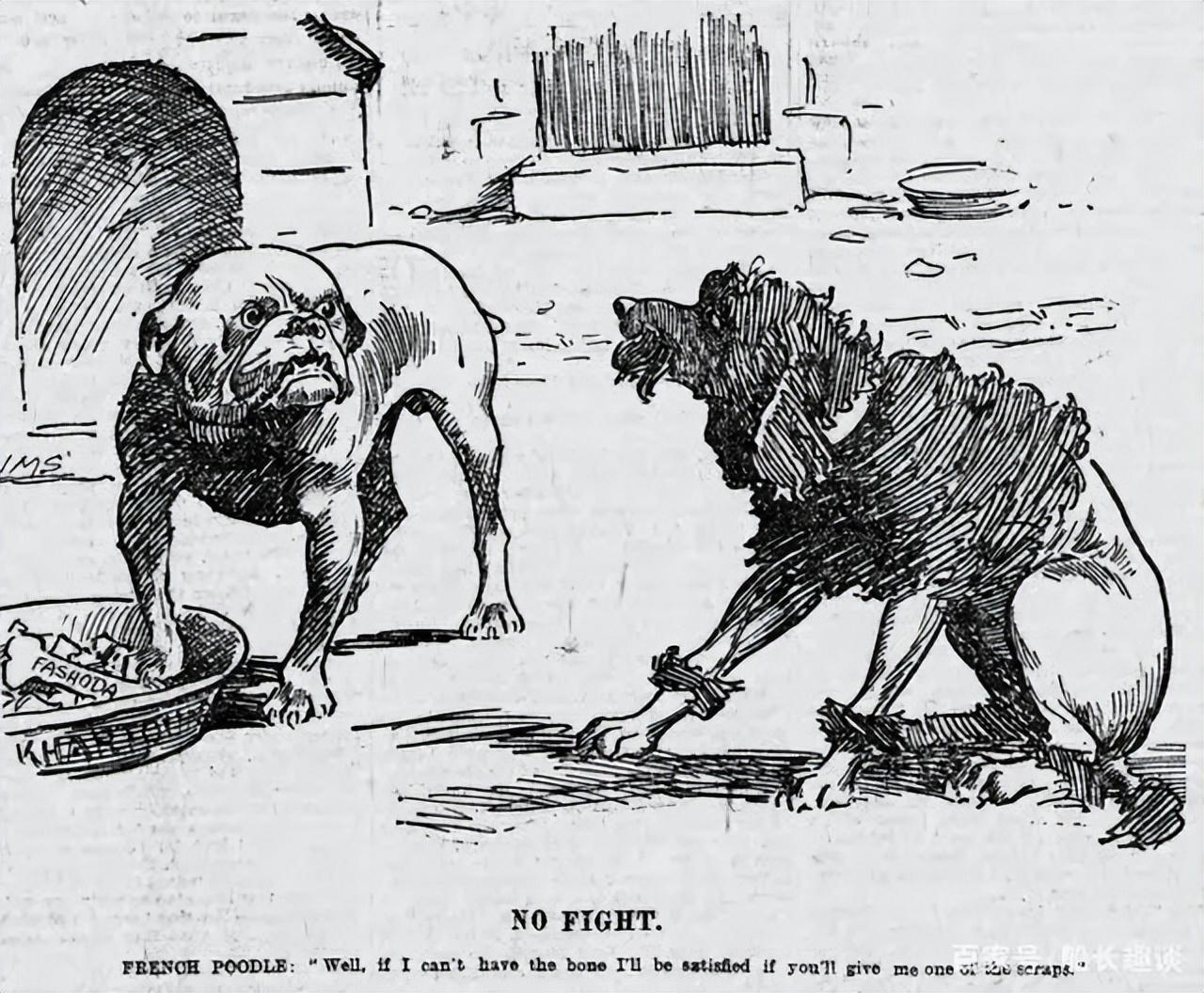

再說說英國與法國的接近,實(shí)際上,英法之間由于殖民地問題,一直存在著尖銳的矛盾,而且當(dāng)三國同盟與法俄同盟對立的時(shí)候,英國一直采取的是光榮獨(dú)立政策,也就是離岸平衡政策,可當(dāng)德國經(jīng)濟(jì)軍事實(shí)力不斷增強(qiáng),提出重新瓜分殖民地的時(shí)候,這讓英國感受到了嚴(yán)重的威脅,英國為了保住殖民地,不得不放棄光榮獨(dú)立政策,英德矛盾愈演愈烈,這使得英法矛盾變得不那么尖銳,英法關(guān)系改善,而法國為了對付德國,也需要得到英國的支持,于是,英法與1904年簽訂條約,英法各自承認(rèn)了對方的殖民地。這則條約的簽訂是英國外交政策的大轉(zhuǎn)變。

隨著英法之間協(xié)議的簽訂,英國與俄國的關(guān)系也在不斷改善。本來,英國與俄國在亞洲勢力范圍的問題上也存在著尖銳的矛盾,但是由于俄國在日俄戰(zhàn)爭中的慘敗,俄國已經(jīng)不是英國的主要競爭對手,與此同時(shí),德國在中東進(jìn)行著近乎瘋狂的擴(kuò)張,嚴(yán)重威脅到了英國在黑海和中亞的利益。而且前文說過,俄國同德國在貿(mào)易方面的沖突愈演愈烈,共同的對手德國使得本不交好的英俄兩國走到了一起,簽訂了關(guān)于瓜分中亞勢力范圍的協(xié)議,雙方協(xié)定,將伊朗劃為三個(gè)部分,北部為俄國勢力范圍,北部為英國勢力范圍,中部為緩沖地帶。俄國承認(rèn)阿富汗為英國的勢力范圍,英俄協(xié)議的簽訂,標(biāo)志著三國協(xié)約的形成。

“三國同盟”和“三國協(xié)約”是帝國主義爭奪霸權(quán)和瓜分殖民地的過程中形成的。可以看出,隨著各帝國主義國家之間實(shí)力的變化和利益的需求,各帝國主義國家之間的關(guān)系不斷改變,并且十分脆弱,昨天的敵人可能是今天的朋友,而今天的敵人又可能在明天為了共同的利益走在一起。

兩大軍事集團(tuán)不斷進(jìn)行軍備競賽,最終導(dǎo)致了第一次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)。