科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

《漢書·地理志》是中國最早以“地理”冠名的著作,是古代歷史地理之杰作。深入了解《漢志》中描述的各郡縣、山水,對于我們理解上古歷史、把握古今社會演變具有重要的價值。本文將對該書的“南郡”一節做出詳細解析:

南郡 秦置,高帝元年更為臨江郡,五年復故。景帝二年復為臨江,中二年復故。莽曰南順。屬荊州。戶十二萬五千五百七十九,口七十一萬八千五百四十。有發弩官。縣十八:

江陵 故楚郢都,楚文王自丹陽徙此。后九世平王城之。后十世秦拔我郢,徙陳。莽曰江陸。 臨沮 《禹貢》南條荊山在東北,漳水所出,東至江陵入陽水,陽水入沔,行六百里。 夷陵 都尉治。莽曰居利。 華容 云夢澤在南,荊州藪。夏水首受江,東入沔,行五百里。 宜城 故鄢,惠帝三年更名。 郢 楚別邑,故郢。莽曰郢亭。 邔 當陽 中廬 枝江 故羅國。江沱出西,東入江。 襄陽 莽曰相陽。 編 有云夢官。莽曰南順。 秭歸 歸鄉,故歸國。 夷道 莽曰江南。 州陵 莽曰江夏。 若 楚昭王畏吳。自郢徙此,后復還郢。 巫 夷水東至夷道入江,過郡二,行五百四十里。有鹽官。 高成 洈山,洈水所出。東入繇。繇水南至華容入江,過郡二,行五百里。莽曰言程。

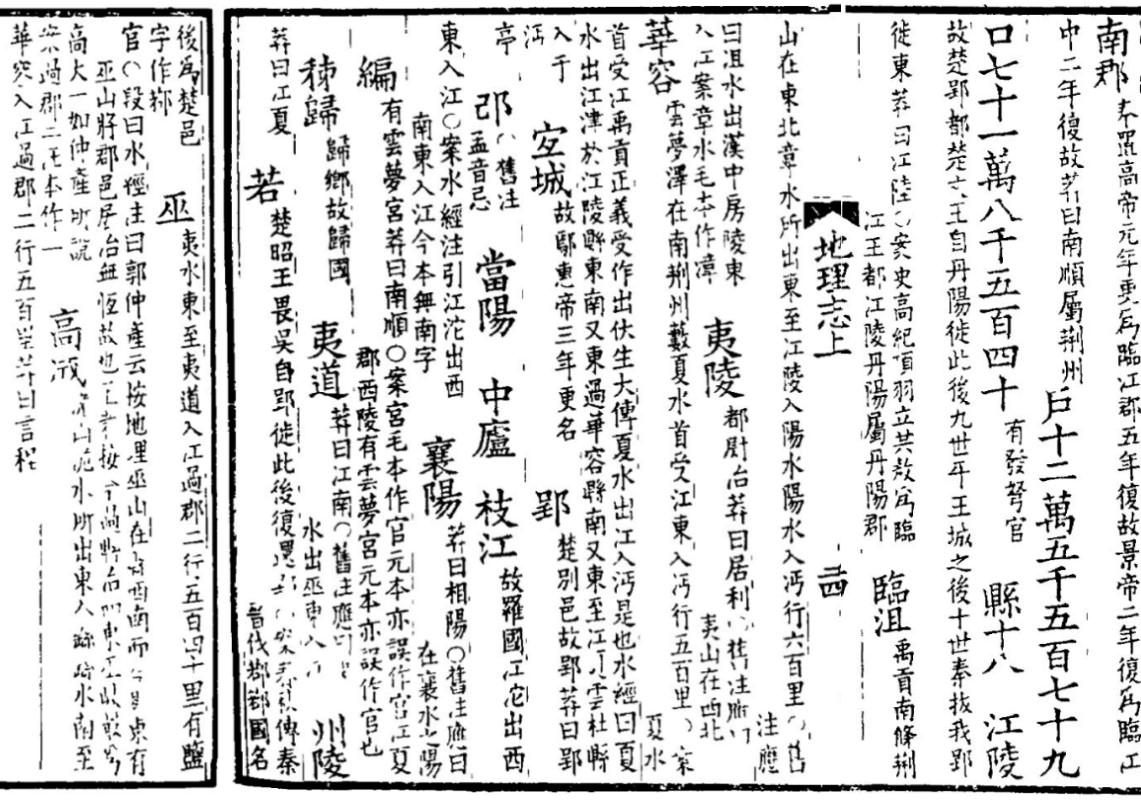

汪遠孫撰《漢書地理志校本》(影印版):“南郡”

南郡,地處江漢平原,原是楚國的腹心地帶,秦置郡。《史記·秦本紀》:昭襄王二十九年(前278年),“大良造白起攻楚,取郢為南郡。”秦末,項羽分封諸侯,將南郡之地封給楚柱國共敖,建臨江國。漢高祖五年(前202年),臨江國除,復為南郡。漢景帝時,又曾兩度置臨江國,旋即國除為郡。此后,南郡未再置國,并一直沿襲到隋唐時期。

秦代和漢初的南郡,轄區大約包括今湖北省的荊州市、宜昌市、荊門市、武漢市、孝感市、咸寧市以及襄陽市南部,治所在江陵縣(今湖北省荊州市)。在秦代,南郡是秦帝國南部邊疆的核心區;在西漢初年,南郡則是中央政權防控江淮流域各諸侯王國的戰略支點;其地位都非常重要。至漢武帝時,隨著諸侯王國走向衰微,不復為中央之患,南郡的重要性降低,其政區也略有縮小。漢武帝元狩二年(前121年),割南郡東部數縣,與衡山郡西部地區合并,置江夏郡。此后直至東漢末年,南郡的政區基本穩定。

根據西漢元始二年(公元2年)的人口統計,南郡轄區共有人口718540人。

三國時代,南郡為魏蜀吳三方爭奪的焦點,其政區也被進一步拆分,析出了襄陽郡、宜都郡、建平郡、武陵郡等。至南北朝后期,更多的郡被析出,名義上的南郡僅局限于江陵(今荊州)一地。到唐代,南郡更名為江陵郡,后來又改為江陵府。

西漢末的南郡轄有18個縣:

1.江陵縣。戰國時為楚國之郢都。秦置江陵縣。漢因之,為南郡治。治所即今湖北省荊沙市荊州區舊江陵縣。明曹學佺《名勝志》稱:“近地無高山,所有皆陵阜之屬,故名江陵。”清光緒《荊州府志》稱:江陵“以地臨江,故名”。西晉為荊州治。南朝梁及后梁曾為建都之地。隋為南郡治。唐、宋為江陵府治。元為中興路治。明、清為荊州府治。

【楚郢都】傳統文獻多稱荊州紀南城為楚國郢都,楚文王將國都由丹陽遷至此地。但根據現代考古發掘,紀南城作為國都應在春秋晚期或戰國之后。學界推測春秋早中期的楚郢都可能在今宜城楚皇城遺址等地。

2.臨沮縣。西漢置縣,以臨沮水為名。治所在今湖北省遠安縣西北。東漢改為臨沮侯國,后復為臨沮縣。西晉永寧后徙治今湖北當陽市西北。隋廢。三國時,孫權斬關羽及關平于臨沮,即此地。

【南條荊山】《尚書·禹貢》中提到的“荊山”,漢代人認為有兩條山脈:一個是“北條荊山”,即黃帝和大禹鑄鼎的荊山,大致位于今陜西華陰到河南靈寶一帶的黃河南岸;一個是“南條荊山”,位于西漢臨沮縣的東北,即今湖北南漳、遠安、保康一帶。南條荊山為漳水(今漳河)的源頭。其實,最初的荊山可能僅是指所謂北條荊山,后來隨著上古族群的流動遷徙將此名稱帶到南方。而且,從地形上看,從關中平原到江漢平原之間是連綿不絕的山地,兩條荊山恰在這一山區地帶的兩端,或許廣義上的“荊山”可以將陜南鄂西山地都包括在內。

3.夷陵縣。西漢置縣,因縣北有夷山而得名。治所在今湖北省宜昌市東南長江北岸。為南郡都尉治。三國吳改為西陵縣。西晉復為夷陵縣。明代廢入峽州。三國時陸遜“火燒連營”敗劉備,即此地。

4.華容縣。春秋時楚靈王在此地筑章華臺。戰國初又有許國之容城重建于此地。西漢置華容縣,以有章華臺和容城取名。治所在今湖北省潛江市西南熊口鎮附近(一說在湖北省監利縣北周家咀關西三里,應是東晉時南遷之城址)。北周廢。東漢建安十三年(208年)曹操兵敗赤壁,取道華容北歸,即此地。

【云夢澤、夏水】先秦時著名的大澤,在今荊州市以東、武漢市以西,南北以江、漢為界。夏水西起長江(今沙市東),流經監利市北(秦漢華容縣地域),在今仙桃市匯入漢江。

5.宜城縣。春秋戰國時為楚國之鄢城。秦置鄢縣。西漢惠帝三年(前192年)改為宜城縣。治所在今湖北省宜城市東南十五里楚皇城遺址。東漢改為宜城侯國。三國魏復為宜城縣,屬襄陽郡。南朝宋初廢。

6.郢[yǐng]縣。原為楚郢都(紀南城)旁的別邑。戰國后期秦軍奪取郢都后,在此筑城鎮守,后置郢縣,與江陵縣緊鄰并立。秦時可能為南郡治。治所在今湖北省荊州市荊州區故江陵縣城東北。東漢廢。

7.邔[qǐ]縣。秦置縣。治所在今湖北省宜城市北五十里(今襄陽市襄城區歐廟鎮附近)。南朝梁廢。《梁書·劉遵傳》:“為(雍州)安北諮議參軍,帶邔縣令。”即此地。

8.當陽縣。西周時為權國。春秋時屬楚。西漢置當陽縣。治所在今湖北省荊門市西南。東晉移治今湖北省當陽市。三國時曹操大軍追劉備至當陽長坂,即此地。(長坂坡在今荊門市掇刀區至沙洋縣紀山鎮之間。)

9.中廬縣。亦稱中盧縣。西漢置縣。治所在今湖北省襄樊市襄陽區西南。《三國志·魏書·徐晃傳》:東漢建安間,晃“從征荊州,別屯樊,討中廬、臨沮、宜城賊。”即此地。南朝梁廢。北宋改義清縣復置,治今南漳縣東北。南宋廢入南漳縣。

10.枝江縣。春秋時楚武王滅羅國(原在今宜城縣西),將之遷于此地。后楚文王又將羅國遷于長沙,此地稱丹陽。西漢置枝江縣,因“蜀江至此分枝”而得名。治所在今湖北省枝江縣東北。東漢改為枝江侯國,三國魏復為枝江縣。此后歷代多次廢而復置,沿襲至今。

11.襄陽縣。西漢置縣,因“在襄水(即今南渠)之陽”而得名。治所即今湖北省襄樊市漢水南之襄陽城。《元和郡縣志》:“北接宛、洛,跨對樊、沔,為荊、郢之北門,代為重鎮。”

12.編縣。西漢置縣。治所在今湖北省荊門市西北。東晉移治今當陽市東北漳水東岸。南朝梁廢。

13.秭[zǐ]歸縣。春秋時為夔子國(歸國),公元前634年滅于楚。戰國后期稱歸鄉。西漢置秭歸縣,因屈原賢姊傳說而得名。治所在今湖北省秭歸縣西北歸州鎮。北周改為長寧縣。隋開皇初復為秭歸縣。

14.夷道縣。西漢置縣。因漢武帝用兵西南夷、路由此出而得名。治所在今湖北省宜都市西。東晉曾改名西道縣,不久復名。唐代廢入宜都縣。

15.州陵縣。西周時為古州國,偃姓。春秋時滅于楚。西漢置州陵縣。治所在今湖北省洪湖市東北(位于今嘉魚縣的江對岸)。三國吳廢。西晉復置。西魏廢。

16.若縣。亦作鄀縣。春秋時為楚國之鄀邑。楚昭王曾將都城由郢都遷至此地。秦置縣。治所在今湖北省宜城市東南。東漢曾改為鄀侯國。

17.巫縣。戰國時為楚國之巫郡。秦昭襄王三十年(前277年)改為巫縣。治所在今重慶市巫山縣北。西晉時縣治徙至今巫山縣。隋開皇初改名巫山縣。

【夷水】即今恩施清江。全長423公里,流經利川、恩施、宣恩、建始、巴東、長陽,在宜都市陸城注入長江。

18.高成縣。西漢置縣。治所在今湖北省松滋縣南。東漢建武六年(公元30年)并入孱陵縣(屬武陵郡)。

【洈山、洈水、繇水】洈山在今松滋縣西。洈水自此流出,匯入繇水。繇水(油水)在今公安縣(古油江口)注入長江。今天當地河流的流向已經發生了變化。

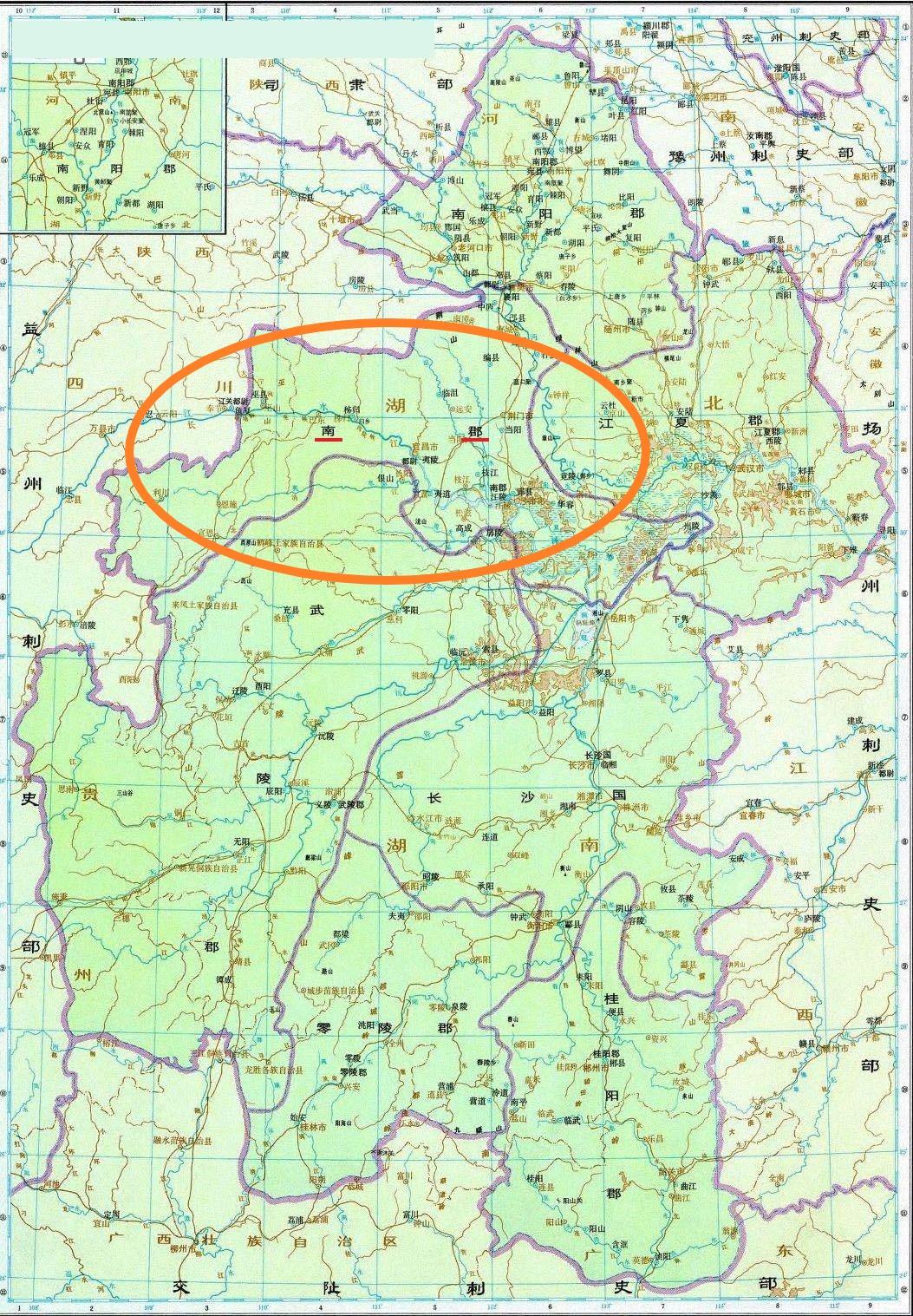

漢代南郡的地理方位如下兩圖所示:

西漢荊州刺史部的地域范圍

南郡在荊州刺史部七郡國中的相對位置

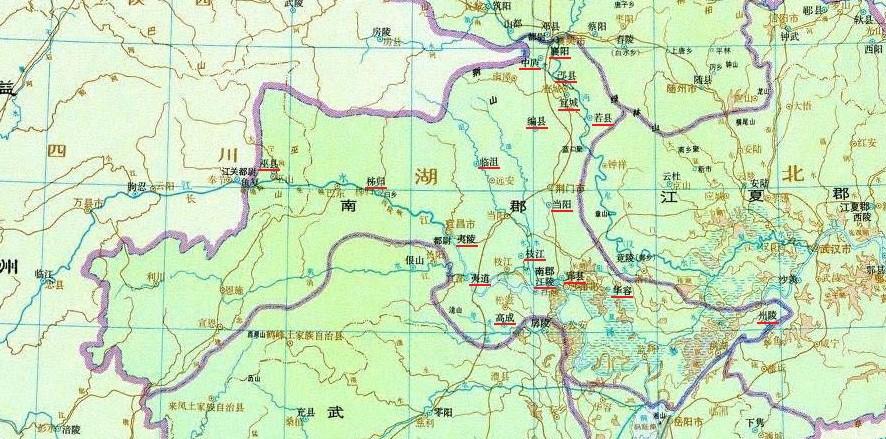

西漢末南郡各屬縣的地理位置可參見下圖:

西漢末南郡屬縣地理方位圖

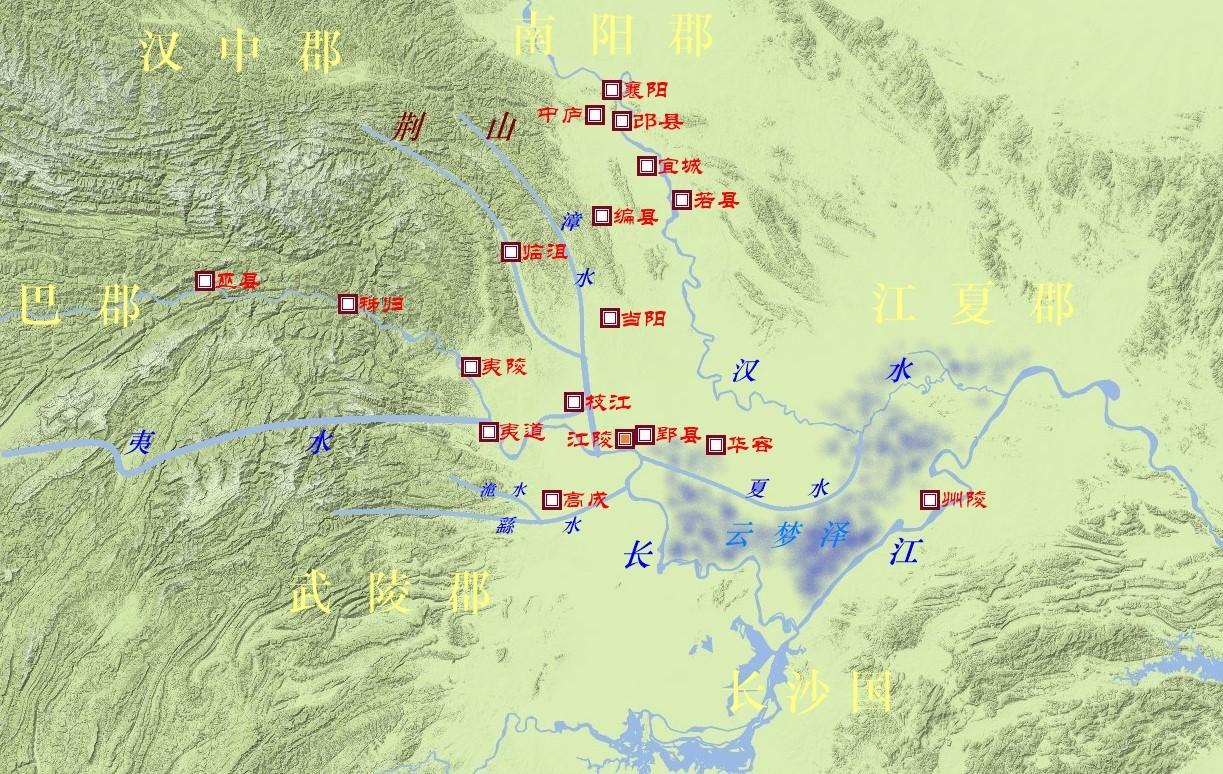

結合周邊地形來看,漢代南郡的地緣結構如圖所示:

由圖可見,秦漢時的南郡,是已經得到充分開發的南方沃土。該郡向北經過南陽郡連接中原各地;向西經長江三峽通往巴蜀;向東經過江夏郡通往長江下游的揚州各地;向南則沿洞庭湖水系通往荊州南部各地和更遠的南方。因此,南郡之地一直是古代帝國掌控南部疆域的戰略樞紐。

王悅