科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

1950年6月25日,朝鮮戰爭爆發。美國迅速作出了進行武裝干涉的決定,由此將這場本來是半島地區內戰的區域性戰爭演化為一場將美、英、中、蘇等幾個世界主要大國在內的30余國卷入其中的國際性局部戰爭。

這場戰爭最先開始于半島雙方在三八線一帶的武裝沖突,而在三年之后,雙方又最終沿三八線南北達成停火,戰爭宣告中止(注意,是中止而不是終止,朝鮮停戰協定只是規定雙方暫停戰爭,而并非結束戰爭,所以從法理上講半島雙方在今天仍然處于交戰狀態)。

那么,為什么在經過了三年的較量后,戰爭會在其爆發之處宣告暫停呢?

要想弄清這個問題,我們必須先來了解“三八線”究竟是一條什么線,它到底是怎么來的?

所謂三八線,實際上是“北緯三十八度線”的簡稱。這個沒有任何地理標識的緯線橫穿朝鮮半島中部,大致上將半島均分為南北兩部。正因如此,早在19世紀末,沙俄便與日本沿此線劃分了各自在半島上的勢力范圍。1910年,日本獨占朝鮮。

到1945年日本戰敗投降時,半島上并沒有屬于自己人民的成形政權和軍隊,故而美蘇兩大國便依據歷史上沙俄與日本的前例,以三八線為界劃定日軍受降范圍:該線以北的日軍向蘇軍投降,以南向美軍投降。

可以看出,三八線本身并不是法定意義上的邊界線,更談不上是國境線,它僅僅是美蘇為受降和確定占領區而人為設立的一條臨時分界線。然而,戰后的國際形勢風云突變,美蘇迅速由盟友轉為全面對峙的敵對狀態。因而三八線這條原本僅僅是作為受降分界線的緯線,一下子成為了以美國為首的西方陣營,和以蘇聯為首的東方陣營的勢力分界線。這樣一來,雙方開始各自按照各自的模式管理半島南北,并先后建立起了意識形態完全對立的兩個國家。

由于兩國的制度、理念格格不入,所以依靠和平手段統一整個半島就變得比登天還難。在美蘇的暗中支持下,半島南北雙方均宣稱自己是整個半島唯一的合法政府,雙方摩擦不斷,最終爆發了戰爭,這也就是朝鮮戰爭始于三八線的原因。

戰爭爆發伊始,北方朝軍節節勝利,南方韓軍全線潰退,北方似有很快統一半島的趨勢。在這種情況下,美國出于遏制蘇聯及東方陣營的戰略考量,第一時間便進行武裝干涉,并操縱聯合國安理會成立所謂“聯合國軍”對半島實施武裝侵略,將本是內戰性質的朝鮮戰爭迅速擴大為一場國際性戰爭。同時,美海軍第7艦隊開入臺灣海峽,空軍戰機不斷對我東北境內進行空襲,將戰火燒到剛剛成立不久的新中國國土之上。

1950年10月,美軍大舉越過三八線并不斷北進,前鋒直指鴨綠江。在國土安全和國民生命財產安全受到嚴重威脅的情況下,新中國排除萬難,毅然決然做出了抗美援朝、保家衛國的決策,中國人民志愿軍雄赳赳、氣昂昂跨過鴨綠江,拉開了偉大抗美援朝戰爭的序幕。從此開始,完整意義上的“朝鮮戰爭”宣告開始。

志愿軍入朝后,在朝鮮人民的支持下,與朝軍并肩作戰,經過連續兩個戰役,將聯軍由鴨綠江擊退至三八線,一舉扭轉了半島戰局。第三次戰役中,中朝軍隊甚至一度抵近至三七線、攻克漢城。但由于在武器裝備和后勤保障方面與對手存在巨大差距,加之連番作戰后的疲勞和傷病影響,在第四次戰役中,志愿軍被反推回三八線。在第五次戰役中,雙方經過大規模交鋒后互有勝負,形成均勢,戰線又逐步在三八線南北穩定下來。

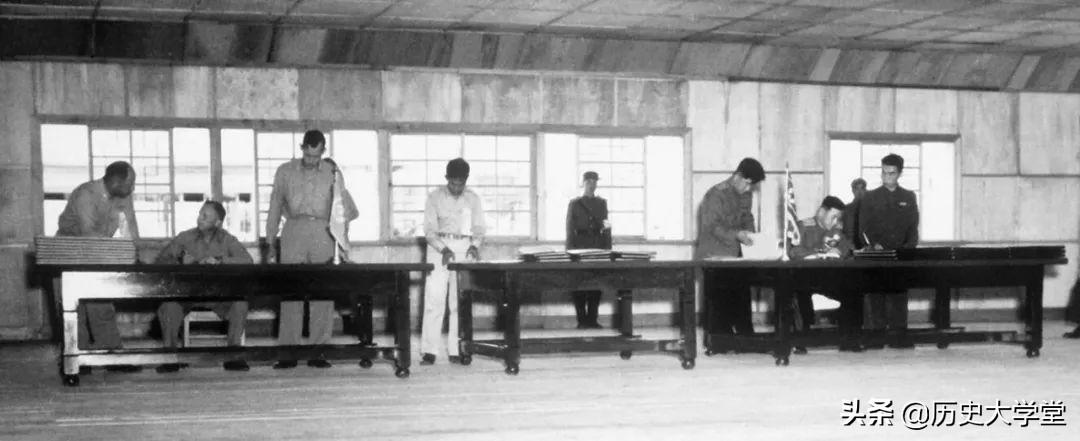

到這個時候,雙方都認識到,單憑軍事手段,誰都不可能將另一方完全逐出半島。于是,經過幾番接觸后,開始進行停戰談判。由于談判期間雙方始終無法就關鍵的停火分界線和戰俘問題達成一致,故而兩軍都不約而同選擇以打促談,一時間雙方打打停停、停停打打。

由于雙方早已形成均勢,因此戰場之上誰也無法根本上改變戰局,只能是互有進退。反復拉鋸后,兩軍接觸線仍保持在三八線南北,并未發生顯著變化。故而1953年7月,雙方最終確定以實際接觸線作為停火線,戰爭由此在三八線宣告中止。

朝鮮戰爭始于三八線,又止于三八線,這是一個雙方都能接受、也都能對各自國內有所交待的結果。盡管最后的停火線并不與三八線完全重合,但雙方各自在半島南北的所占地盤相差無幾,仍然可以說是均分了在半島上的勢力范圍,這與三八線本來的作用是一樣的。如果只從這一均分半島的戰爭結果出發,雙方誰都沒有明顯的失敗,面子上都過得去。

如果雙方實際接觸線不是三八線或者不是大致與三八線重合,而是深入半島北方或南方,那么自然會有一方不會善罷甘休,戰爭勢必就將拖延下去。

另外,在三八線停戰,于各方來說都是有利的。第五次戰役結束后,雙方就形成了在三八線南北來回拉鋸的局面。這一拉鋸持續了兩年多,期間兩軍為盡可能多地向前推進都付出了巨大代價,可收效卻明顯抵不上投入。

盡管在這一階段,志愿軍越戰越強、越戰越主動,聯軍尤其是美軍疲態盡顯,但美國畢竟是西方第一強國,其雄厚的戰爭潛力是當時孱弱的新中國比不了的。因此,盡快結束戰爭,對新中國恢復國內經濟、發展生產是必要且必需的。

而對美國來說,如何從半島這個泥潭中抽身、將主要力量用于遏制蘇聯,更是其亟待解決的問題。出于這樣的戰略考量,雙方自然會在停戰方面逐步趨于一致。而在沿三八線形成均勢、戰線基本穩定之時停止戰爭,既是大勢所趨,又是恰逢其時,故而朝鮮戰爭也就順理成章地在它的發生之處摁下了中止符。

何俊一