科技改變生活 · 科技引領未來

<center id="k8o8o"></center>

<li id="k8o8o"></li>

科技改變生活 · 科技引領未來

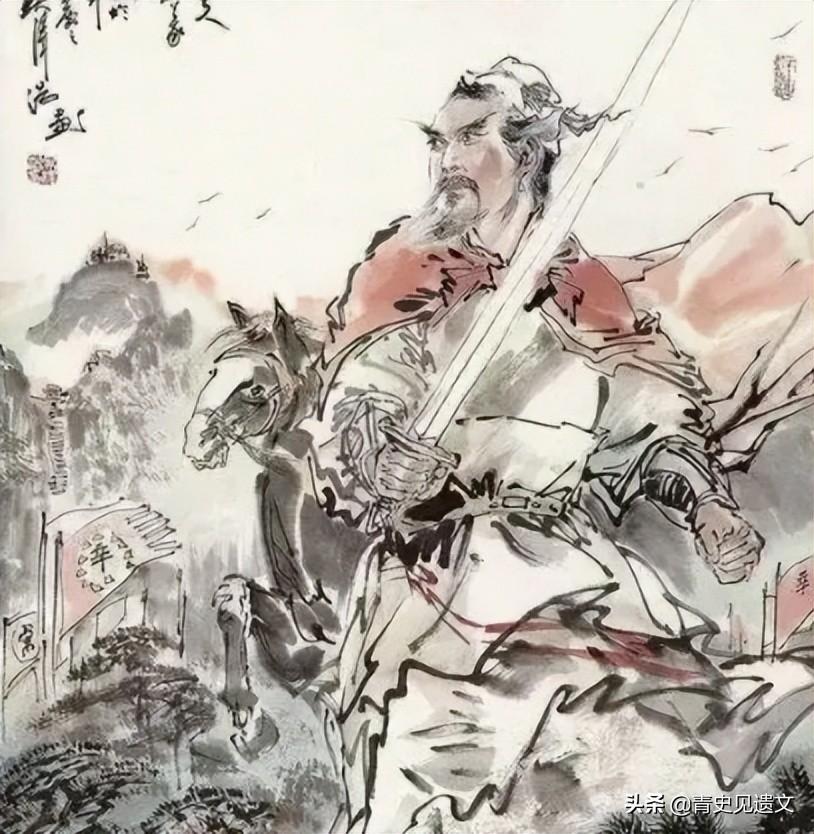

醉里挑燈看劍,夢回吹角連營。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外聲。沙場秋點兵。

馬作的盧飛快,弓如霹靂弦驚。了卻君王天下事,贏得生前身后名。可憐白發生。

辛棄疾-《破陣子·為陳同甫賦壯詞以寄之》

相信大家對這首詞都不會陌生,這是南宋豪放派著名詞人辛棄疾在晚年的大作;他通過追憶自己早年的抗金生涯,抒發自己壯志難酬,英雄遲暮的悲憤心情。

1140年,也就是南宋紹興十年,南宋著名抗金將領岳飛在朱仙鎮大敗金兵,全軍熱情高漲,士氣正旺,正欲揮師北上,直搗黃龍,恢復河山,迎回二帝的時候,被宋高宗連下12道金牌,召回臨安。

十年之功,毀于旦夕。

而也就是這一年,離朱仙鎮不遠的山東濟南地區,有一個叫辛棄疾的人出生了。

岳飛如果能夠活得久一點的吧,或者他們生活在同一時代的話,我想他們一定能夠成為知己好友,甚至并肩作戰,共同收復河山。

因為,他們實在是太像了。

對于辛棄疾,我想大部分人對于他的第一印象都是:一個非常有才華的詞人。

確實,辛棄疾是中國歷史上有名的豪放派詞人,在中國文學史上的地位非常高。

但很少有人知道,他除了是個文人,他還是一個能夠征戰沙場的名將,其勇猛程度以及軍事才能足以與南宋名將岳飛相媲美。

辛棄疾到底是什么樣的人?有人稱他為“詞中之龍”,有人說他是抗金名將;但在小編看來,他是一位“真英雄,偉男子”。

他的前半生可謂是金戈鐵馬,氣吞萬里如虎;但他的后半生卻是極其凄慘,壯志難酬,最終在遺憾和悲憤中去世,留給后人一聲嘆息!

今天,我們就一起走進“真英雄”辛棄疾的傳奇一生。

辛棄疾字幼安,號稼軒,于1140年出生于山東濟南。

他出生的時候,“靖康之恥”已經過去了14年,北宋已經滅亡了,宋徽宗第九子康王趙構在南邊成立了小朝廷,史稱南宋。

而那時候的山東,已經徹底成了淪陷區,成為了南宋與金國的緩沖區域。

而他出生的第二年,宋高宗趙構聯合秦檜以“莫須有”的罪名殺害了抗金名將岳飛,與金國簽訂了屈辱的“紹興和議”。

南宋上下無論是皇帝還是群臣都整日里沉醉于江南的溫柔鄉之中,從來沒有想過要恢復中原,收復河山。

辛棄疾的祖父辛贊在靖康之變后無法南下,只好留在濟南城,后來濟南城被金人所占,為了能夠活下去,辛贊只好做了金人的官。

雖然在金國做了官,但辛贊卻始終不忘自己是大宋子民,他一直希望自己能夠有機會跟金國人決一死戰,收復河山。

不僅如此,他還經常給辛棄疾灌輸“抗擊金軍,收復大宋”的理念,帶著他“登高望遠,指畫河山”;而且他曾經兩次帶著辛棄疾進入金國首都,打探金國內部的矛盾,勘察金國的山川地理,以備將來大宋反攻金國之用。

辛棄疾從小就目睹了大宋百姓被金人奴役的痛苦和屈辱,因此,他早早就立下了恢復中原,收復山河的偉大理想。

根據史籍記載,辛棄疾不僅文采斐然,更是從小習武,體格壯碩,史書上形容他“膚碩體胖,目光有棱,紅頰青眼,健壯如虎”。

辛棄疾是一個心志如鐵,敢作敢當的大英雄,他少年時,與黨懷英一同受學于劉瞻,“南辛北黨”并稱于世,二人皆有王佐之才。

學成之后,由于南宋朝廷腐朽不堪,大廈將傾,黨懷英留在北方,得到金國重用;而辛棄疾心系大宋,一心南歸,因此辛棄疾回歸大宋,舉起抗金大旗,從此開啟了他波瀾壯闊的崢嶸歲月。

古之君子,出處不齊,同歸于是而已。辛棄疾知大義而歸宋。

紹興三十一年,金國完顏亮率領六十萬大軍再次南下,侵略宋朝;此時,21歲的辛棄疾憤而暴起,舉起反旗,抗擊金軍,他憑借一己之力,拉起了一支兩千余人的起義隊伍,開始對金國實施反擊。

在這過程中,他認識了另一股抗金實力-義端和尚,并且兩人一見如故,很快便義結金蘭,共同抗金。

隨后,他意識到,他的隊伍實在過于弱小,而全國各地的起義軍太多,如果將所有的起義軍都集合起來,這股龐大的力量足以抗擊金軍,于是,他投奔了起義軍耿京,并擔任掌書記,主管文書,參與機密。并且他還說服了自己的義兄義端和尚一起加入。

義端和尚答應辛棄疾一起投奔耿京,但是,他卻受不了軍隊的清規戒律,沒多久,他就盜走耿京的帥印跑了,打算去金營邀功,以此作為自己榮華富貴的晉升。

耿京發現自己的帥印被偷,認為辛棄疾跟義端和尚是拜把子兄弟,而帥印又是辛棄疾保管的,理所當然地認為他們二人是一伙的,于是大怒之下,要將辛棄疾斬首示眾。

辛棄疾自知自己這次交友不慎,當即立下軍令狀,說給他三天時間,他將義端的人頭和帥印一起帶回來,如果帶不回來,他甘愿赴死。

《宋史》記載:“丐我三日期,不獲,就死未晚。”

就這樣,辛棄疾手持一杠長槍,帶領幾十人就出發追擊義端去了,他抄小路一路疾馳,埋伏在去往金營的必經之路上。

果然等到了義端,辛棄疾率眾殺出,長槍呼嘯而出,一槍就將義端和尚挑下馬來,義端和尚不是辛棄疾的對手,立刻跪地求饒:“我識君真相,乃青兕也,力能殺人,幸勿殺我。”

意思是:我知道你本事高強,能夠輕而易舉地殺了我,我求你放過我一馬。

但是,辛棄疾本就嫉惡如仇,最恨漢奸,他大吼一聲,長槍再次呼嘯而出,義端身首異處。

辛棄疾不負眾望,帶著義端和尚的人頭和帥印回去了;由此可以看出,辛棄疾是一個武功高強,勇猛異常的猛人,并且其性格嫉惡如仇,敢作敢當,確實算得上一時豪杰。

南宋的天空在金人強大的鐵蹄下變得灰暗而低沉,金軍所過之處,一片腥風血雨,民不聊生,中原大地煙塵滾滾,百姓易子而食。

但南宋的天空卻也是明亮而有希望的,因為中國自古至今都不缺乏仁人義士,在民族遭遇外族入侵,腥風血雨之時,各路義士紛紛拿起刀槍,守護他們的家園,他們奮勇殺敵,將收復河山當成他們畢生的理想和追求。

他們就是民族的脊梁,更是南宋最后的希望。

而辛棄疾,就是其中之一。

金軍在完顏亮的率領之下一路南下,入侵中原;但是,金國卻在此時爆發了內部矛盾,完顏亮被自己的部下所殺,不得已之下,金軍只好撤退。

趁著這喘息之機,辛棄疾說服了耿京,南下連絡大宋,共同抗金。

但是,就在辛棄疾完成使命歸來的途中,他得到消息,耿京被叛徒張國安所殺,而起義的義軍已經潰散。

等到辛棄疾回到山東的時候,張國安已經投靠了金人,被金人許以高官厚祿,做了濟州的知州。

辛棄疾二話不說,集結了50多人,到濟州城外,要求面見張國安,張國安一看辛棄疾只帶了幾十人,根本沒有放在心上,但卻不料,辛棄疾剛一見到張國安,就憤然出手,一舉擒獲了張國安,然后以迅雷不及掩耳之勢,迅速率眾突圍而去。

金國人還沒有反應過來的時候,辛棄疾已經縱馬遠去,馬背上還馱著叛徒張國安,金國人只能望著辛棄疾疾馳而去,徒呼奈何!

而這一年,辛棄疾才23歲。

他不僅勇猛異常,而且膽識過人,短短幾十人,就敢闖金兵幾萬人的大營,將叛徒張國安帶回建康,交給了南宋朝廷。

此舉震金人肝膽,壯宋人聲威。

辛棄疾在晚年回憶起自己年輕時候的所作所為,心潮澎湃,寫下了那首流傳千古的作品《鷓鴣天·壯歲旌旗擁萬夫》:

壯歲旌旗擁萬夫,錦襜突騎渡江初。燕兵夜娖銀胡,漢箭朝飛金仆姑。

追往事,嘆今吾,春風不染白髭須。卻將萬字平戎策,換得東家種樹書。

辛棄疾勇猛無人可擋,更是渾身是膽,赤膽忠心,一心報國,他早年深處敵占區,卻不忘故國,立志用一身武功報國,這是忠心的極致體現;而他成年之后,毅然南下歸宋,矢志抗金,更是一種大無畏的精神體現;他兩次縱馬深入敵軍,擒殺叛徒,不僅將勇猛體現得淋漓盡致,更是表現出他智慧深沉。

辛棄疾,矢志抗金,一生未休。

他在起義軍中表現,以及驚人的武功和膽識,震懾了金人,也讓南宋朝廷注意到了他,宋高宗夸贊他的勇猛過人,并給他高官厚祿,讓他繼續為南宋效力。

從此,辛棄疾正式開始了他在南宋為官的生涯,此時,他只有23歲。

他雖然不能親自上戰場,卻一直為抗金事業做著自己力所能及的貢獻;他在湖南擔任安撫使的時候,建立了一支名為“飛虎軍”的軍隊。

這只軍隊雖然人數不多,但戰力強悍,屢屢被派往前線跟金兵作戰,打的金兵聞風喪膽;可謂是中國歷史上“特種兵”的雛形了。

辛棄疾一心報國,立志為大宋朝拋頭顱,灑熱血,可謂赤膽忠心。

在文學成就上,他是“詞中之龍”,跟蘇軾并稱于世,素來有“蘇辛”之說。

蘇軾的詞狂放不羈,給世人一種樂觀豁達的形象,讓人讀起來豪氣沖天,充滿希望;而辛棄疾的詞則是豪壯深沉,給人一種慷慨悲歌的末路英雄之形象,讀了辛棄疾的詞,會讓人不由自主地帶入其中,生出一種豪放的悲壯之感。

東坡仙才,史無二例;稼軒雄才,如鯨吞海。

王國維先生評價說:東坡之詞曠,嘉軒之詞豪。

在軍事上,辛棄疾不僅是一位將才,更是一位帥才;為將,他能突入萬人陣中,直取上將首級,義端和尚以及張國安就是例子;為帥,他才能出眾,指揮若定,有一月平定茶商軍的壯舉。

朱熹曾經評價他:“辛幼安亦是一帥才,但方其縱恣時,更無一人敢道他,略不警策之。及至如今一坐坐了,又更不問著,便如終廢。此人做帥,亦有勝他人處,但當明賞罰而用耳。”

金戈鐵馬,氣吞萬里如虎……辛棄疾,真英雄也!

辛棄疾是中國歷史上著名的詞人,如果單以詞而論,他在詞中的地位可以排進史上前三,唯有蘇東坡和李煜能夠與其相提并論。

在軍事上,他武功高強,能沖鋒陷陣,亦能指揮作戰,在整個宋朝歷史上,這樣能文能武的人物,我只想到了岳飛。

辛棄疾對國家忠義,在大宋面臨危難之際,他毅然決然地放棄金人給予的高官厚祿,投奔故國,報效國家。

對朋友上,他也是一樣的豪氣干云講義氣,從來沒有對不起朋友。

在他率兵起義之后,認識了義端,并且二人理念相同,于是義結金蘭;但后來義端反叛起義軍,他手刃仇人。

投奔耿京之后,更是為起義軍鞠躬盡瘁,耿京被叛徒殺害之后,他親率五十騎人,勇闖金兵數萬人大營,將叛徒張國安擒回建康,為耿京報仇。

辛棄疾出帥淮軍時,結識了一個叫陳亮的人,兩人一見面,便相見恨晚,把酒言歡;辛棄疾大談自己的軍事理論思想,他說宋朝可以吞并北方,同樣北方的金國也可以吞并宋朝;而且臨安并非是帝王的久居之地,如果敵人“斷牛頭之山,則天下無援兵;如果敵人決西湖之水,則滿城皆成魚鱉……

這些話其實都是大逆不道之言,辛棄疾將陳亮當成了知己,所以才口無忌諱。

而那時候的陳亮,窮困潦倒,仕途不順,跟辛棄疾根本不是一個層面的人。

兩人醉倒之后,陳亮輾轉反側,無法入眠,他想到辛棄疾平素里沉默寡言,不茍言笑,如今在醉酒狀態之下,說了這么多不應該說的話,萬一他清醒之后,自知失言,要殺自己滅口怎么辦?

想到這里,陳亮再也睡不著了,他半夜起來偷偷溜走了,還順手盜走了辛棄疾的駿馬。

一個多月后,陳亮主動寫信給辛棄疾,要求借10萬塊,辛棄疾如數與之,并沒有將之前的事情放在心上。

后來,兩人成了至交好友,經常在一起談論抗金話題,辛棄疾還寫下名作《賀新郎·把酒長亭說》贈與陳亮。

辛棄疾并沒有因為陳亮的地位與自己相差太大而忽視了他,更沒有因為陳亮的誤會而從此不再信任此人,而是豁達開朗,不計前嫌,確實是一位值得深交的名仕。

不僅如此,辛棄疾與理學大家朱熹是至交好友,兩人曾經共游武夷山,結下了深厚的友誼。

朱熹去世之后,他的學說并定義為”偽學“,遭受打壓,他的門生以及朋友,都離他而去,無人敢去吊唁,但辛棄疾卻不畏禁忌,前往吊唁,并且還留下了千古悼詞:”所不朽者,垂萬世名,孰謂公死?凜凜猶生!“

人這一生中,有這樣一位值得深交的朋友,雖死亦無憾了!

朱熹如果泉下有知,我想他也應該感到欣慰吧!

對家國忠心,對朋友忠義,這樣的辛棄疾,難道不是真英雄嗎?

對國家忠心,對朋友忠義,文能提筆作詞,武能上馬殺賊。

我們無法想象,像辛棄疾這樣精才絕艷的人物,如果南宋朝廷能夠重用他,他一定能夠在戰場上取得非凡的成就。

可惜,他雖然有能力,有想法,但卻一生都郁郁不得志。

自從他回歸故國的那一天開始,就注定了他從此不得志,因為他是北方的”歸正人“,朝廷不會完全信任他,不會真的給與他高官;還因為宋朝的高層根本無意北伐,他們只偏安一隅,只求茍且。

也是因此以上原因,縱然辛棄疾才華蓋世,武功卓絕,但卻一直遭受朝中奸佞的排擠,致使他無法在官場上立足,在十年的時間里,他的職務調動了十幾次之多,最長的一次任職,也沒有超過一年半。

而朝廷之所以如此頻繁的調動他,其目的只有一個:那就是讓辛棄疾在他的職能上不能有所成就,無法樹立威望。

英雄,無用武之地!

雖然他埋頭寫下了《美芹十論》,詳細的分析了宋朝和金兵的情況,建議進兵山東,再圖中原。

可是,他的建議并未被朝廷采納,他的一片拳拳赤子之心付之東流,他只能含淚寫下《水龍吟·登建康賞心亭》:

楚天千里清秋,水隨天去秋無際。遙岑遠目,獻愁供恨,玉簪螺髻。

落日樓頭,斷鴻聲里,江南游子。把吳鉤看了,欄桿拍遍,無人會,登臨意。

休說鱸魚堪膾,盡西風,季鷹歸未?求田問舍,怕應羞見,劉郎才氣。

可惜流年,憂愁風雨,樹猶如此!倩何人喚取,紅巾翠袖,揾英雄淚!

嘉泰四年,也就是公元1204年,辛棄疾再次出仕,任鎮江府,而此時的辛棄疾,已經65歲高齡了,他登臨北固亭,憑高遠望,撫今追昔,感嘆自己報國無門,心中悲憤難耐,于是寫下了《永遇樂·京口北固亭懷古》這篇千古傳唱之作:

千古江山,英雄無覓孫仲謀處。舞榭歌臺,風流總被雨打風吹去。斜陽草樹,尋常巷陌,人道寄奴曾住。想當年,金戈鐵馬,氣吞萬里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,贏得倉皇北顧。四十三年,望中猶記,烽火揚州路。可堪回首,佛貍祠下,一片神鴉社鼓。憑誰問:廉頗老矣,尚能飯否?

開禧三年,也就是公元1207年,朝廷再次啟用辛棄疾,令他去臨安府赴任,可此時的辛棄疾已經重病臥床,無法再起身赴任,于是只能上奏請辭。

同年9月,已經臥床月余的辛棄疾突然睜開眼睛,大喊”殺賊,殺賊!“然后,一切歸于沉寂,一代文豪大家辛棄疾溘然長逝。

醉里挑燈看劍,夢回吹角連營。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外聲。沙場秋點兵。

馬作的盧飛快,弓如霹靂弦驚。了卻君王天下事,贏得生前身后名。可憐白發生。

終究,辛棄疾也沒能回到吹角連營,沒能戰死沙場,榮歸故里;沒能帶領大宋軍民收復河山。

聽聞辛棄疾去世的消息,好友陸游悲傷難耐,吟出“君看幼安氣如虎,一病遽已歸荒墟”千古名句,悼念這位至死不忘收復河山的摯友。

辛棄疾,就這樣帶著無盡的悲憤和遺憾離開了人世,南宋軍民從此失去了一個百戰名將,但中國文學史上卻從此多了一座永世不倒的豐碑。

辛棄疾,無論是生還是死,他最念念不忘的事情,依然還是”了卻君王天下事“!

辛棄疾,文能提筆安天下,武能上馬震乾坤。

辛棄疾,對家國忠心,對朋友忠義,就算人生走到盡頭,依然不忘初心,始終如是。

世間有如此男兒,當得”真英雄,偉男人“!

辛棄疾的一生跌宕起伏,波瀾壯闊!最后在無盡的悲憤和遺憾中溘然長逝,這是時代的悲哀!

他上馬能殺賊,下馬能安民,武將里最會填詞的,文人中最會打仗的;他在戰場上留下了太多的傳奇,在文學史上留下了六百余首詩詞,千古流傳。

他生的壯烈,死的遺憾,他一生錚錚鐵骨,對朝廷忠心,對朋友忠義,卻遭受排擠,一身抱負無法施展,這是時代對他最大的不公!

他是人中之虎,詞中之龍,在后人心中,他的風采蓋過了同時代的所有人,他的事跡瘋傳天下,他的作品流傳千古,這是歷史對他最大的公平!

高熙一

<table id="a6quo"></table>