1969年���,中蘇之間爆發了珍寶島戰役�,這場戰役論規模或許不算太大���,但是這意味著中蘇兩國之間關系徹底破裂����,蘇聯對中國的態度極為仇視�����。

蘇聯國防部長格列奇科認為主張立即對中國開火��,他表示����,應該對中國實施核打擊,永久地解除中國的“威脅”�,而且勃列日涅夫也的確準備動用遠東地區的中程彈道導彈對中國進行攻擊���。那么����,中國該如何應對呢���?

戰爭陰云

戰爭一觸即發���,蘇聯國內分為兩派�����,以格列奇科為首的“鷹派”主張戰爭�,以部長柯西金為首的“鴿派”反對戰爭。

柯西金認為中蘇之間如果爆發大規模戰爭,對兩國都是無意義的消耗,而且還會讓歐美漁翁得利�����??挛鹘鹪噲D電話聯系毛主席向他通知這一情況����,但沒有成功�。

中國對蘇聯的回應是在珍寶島加強了兵力部署,顯然�����,雙方都到了一個不想友好交流的階段。蘇聯則在六月份派軍隊非法越境,殘忍殺害了我方的38名戰士����。此事一出,兩國之間更加劍拔弩張。

勃列日涅夫的態度逐漸倒向鷹派,他在慘案發生不久之后向遠東的導彈部隊發出指令,讓他們做好核戰爭的準備。不過����,勃列日涅夫也有所顧忌�����,畢竟核武器一出,全世界都有可能攪入戰局。

因此在執行計劃之前����,蘇聯秘密聯系了美國,表明自己使用核武器只為打擊中國,希望美國不要插手�。

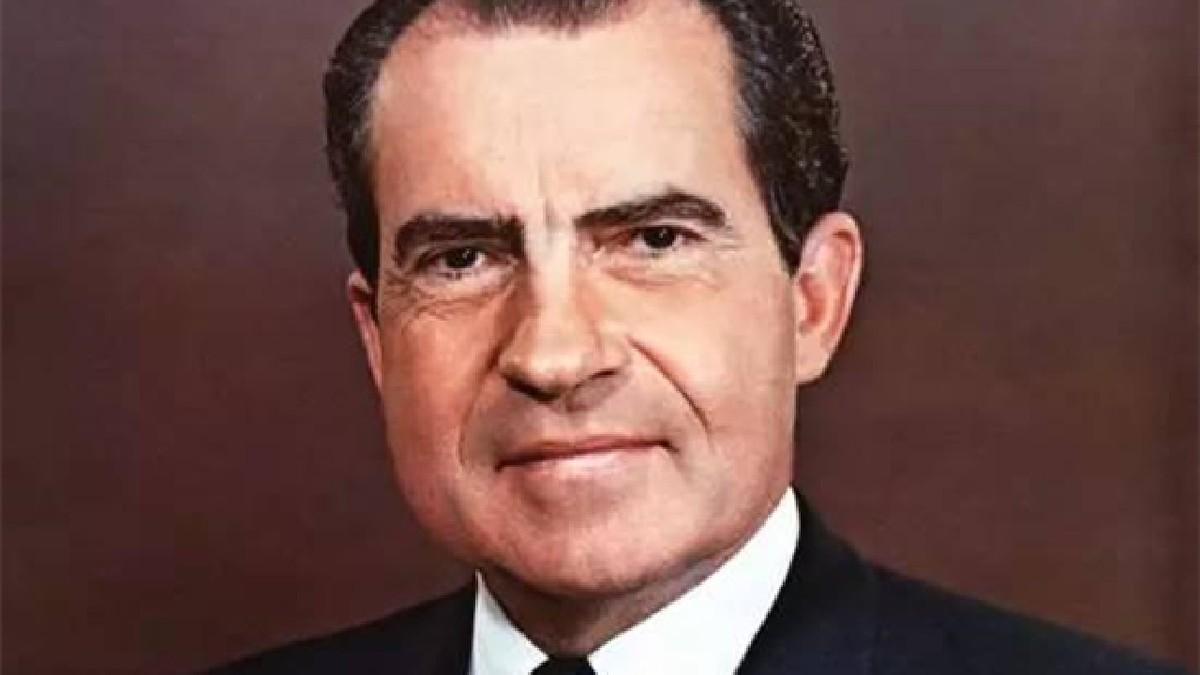

當時的美國總統是尼克松,他聽到蘇聯的核打擊計劃大感震驚,蘇聯要求美國保持中立,可是美國的利益和蘇聯并不一致���。

尼克松與內閣緊急磋商之后認為���,此時中蘇交惡,敵人的敵人就是朋友�,如果中國被蘇聯采用核打擊,那么蘇聯日后將更加肆無忌憚���,對于美國是極為不利的��。所以尼克松政府認為���,應當阻止蘇聯的計劃��,并把這一消息提前告知中國���。

第二天,美國將《蘇聯欲對中國做外科手術式的核打擊》這一新聞公開發表在《華盛頓郵報》上��,很快���,全世界都知道了蘇聯的計劃�,毛主席和周總理也看到了這篇來自美國的新聞�����。

生死一念

勃列日涅夫暴跳如雷����,他怒吼道:“美國人出賣了我們�!”而中國這邊則緊張起來,顯然�,蘇聯是真的有可能對我們實施核打擊的�,我們如何抵御原子彈呢���?又要如何應對來自蘇聯的戰爭陰云?

毛主席很快下了指令���,讓戰略城市的干部和群眾進行疏散�����,同時全國進入備戰模式�,重要的工廠盡量往閉塞的山區搬遷���,大城市開始建造地下工事

西南地區很多山體被緊急改造成了防核彈掩體�,這就是所謂的“深挖洞,廣積糧”,當時的中國已經做好了和蘇聯長期相持的準備。

毛主席決定向蘇聯展現我們的決心,9月23日和26日,中國先后進行了地下原子彈裂變爆炸和轟炸機空投氫彈熱核爆炸。美國和蘇聯同時監測到了來自中國的異動�����,毛主席就是要直白地告訴蘇聯��,打吧�,我們有反擊的能力!

這讓勃列日涅夫感到不安���,戰爭����,往往追求用最小的代價換取最大的利益�,但是中國這頻繁的核試驗讓勃列日涅夫意識到,這場仗打起來,蘇聯無論輸贏,都要掉一層皮����。

而這樣的死戰對于蘇聯而言是巨大的損失�,正在美蘇爭霸的關鍵期,如果蘇聯倒在中國戰場上,那么蘇聯就虧大了����。

這真是讓蘇聯騎虎難下,進退兩難�,同時柯西金給勃列日涅夫帶來了更加糟糕的消息——中國所有的地面導引站都已經開通����。而且還有消息稱,中美之間已經針對此事達成了合作,一旦中國遭遇到蘇聯的核打擊�����,美國也會對蘇聯發射核武器���。

不戰而勝

這消息是真是假呢�?勃列日涅夫不知道,但是他卻賭不起,因為這消息一旦是真的�,就意味著蘇聯的行動會受到來自中美的聯合絞殺�,對于這場有可能爆發的大戰�����,蘇聯并沒有必勝的把握����。

這一刻�,蘇聯從主動的一方轉變成了被動的一方,留給勃列日涅夫的選擇已經不多了。而這正是毛主席想要看到的����,坦白而言�,中國并不想爆發戰爭����,因為戰爭意味著無窮無盡的損耗�����。

但是我們可以擺給蘇聯一個不畏戰的態度����,蘇聯有核武器�,我們也有核武器,難道擔憂戰爭的僅僅是中國嗎�����?不�,從深層次的角度分析,蘇聯更加輸不起����。

而且通過此事����,毛主席意識到��,盡管中蘇之間的關系日益惡化���,但是中美之間或許可以迎來曙光����,塞翁失馬焉知非福呢�?也許中美關系的破冰,就從此刻開始�。

毛主席對周總理說:“世界上有兩霸�,我們總可以爭取一霸嘛�����!”

事實也的確如此,美蘇冷戰的格局之下����,反而給第三世界的國家換來了一些發展的空間����,大洋彼岸的美國曾經是中國的強敵,但是面對如此的世界局勢�,或許中美雙方可以暫時握手言和�,中美建交的好機會快要來臨了。

這一次核威懾在毛主席的運籌帷幄之下,還沒有進行便宣告流產了��,勃列日涅夫心中怨氣橫生�,卻又無可奈何,即便是大國強國����,也總有無法左右局勢的時候�,更何況�����,中國比蘇聯想象的要強大�。

而這段充滿驚險的歷史如今漸漸消弭于歷史之中�����,后人大概很少會想起����,在1969年的某一段時間,中國面臨著被原子彈襲擊的風險。

我們也無從得知,在得到這個消息的時候����,毛主席心中掀起了怎樣的驚濤駭浪。但是無論局勢多么糟糕,主席又一次用他的智慧保護了他身后的祖國和人民,毛主席是比核武器更能保護中國的英雄。

也許��,這樣的故事不會再發生���,今天的中國已經不會再輕易被人威脅�,但是銘記歷史,會讓我們更加珍惜現在,中國走來的每一步都是披荊斬棘���,今天的平靜是多么的來之不易��。