科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

在著名神話小說《山海經》中,有這么一個故事,說是有兩個神明干架,其中一個技不如人,直接被打死了。但是這個落敗神明的老爹是燭九陰,是一名創世神。老同志的面子自然得給,所以天帝就叫了幾個巫覡(音通席),把這位神明給復活了。

可能一般人看到這個故事,都會不得不感慨,看個神話都躲不過“拼爹”。但是如果我說,天帝使用的這種能讓神明起死回生的“法術”,實際上的確存在,雖然真實效果沒有“起死回生”這么邪乎,但確實“管用”,而且代代相傳,被不少王朝承認,不知各位會作何感想?

事實上,根據記載,在古代,巫覡的確可以治病,而且他們用的醫術與他們的身份十分相襯。這種醫術叫做“祝由術”。

估計一些對于玄學有興趣的朋友,會對“祝由”二字并不陌生。但“祝由術”竟然是一種醫術,這個說法可能就在很多人的意料之外了。那么,祝由術究竟是什么,它的“醫術原理”又是怎么一回事呢?

中國有著一套自成體系的醫學。這個醫學之中,有內科,也有外科,不過,在“心理治療”方面,倒是少有記載。但是,沒記載并不等于沒有,在古代,“心理治療”這種東西,其實從某種意義上來說,還真是祝由術的“領域”。

在一般人的印象里,所謂“心理治療”,那差不多就相當于是用談話的方式治療,俗稱“話療”。但是在遙遠的古代,祝由術治病那可不只是動嘴。

漢代劉向就在《說苑》中記載,說是在上古,有個叫做苗父的醫生,在給人治病的時候,做法是“以營為席,以芻為狗,北面而祝,發十言耳”,可以看出,這些動作基本都是禮儀性質的手段,沒什么開藥動刀這些切實治病的措施。但詭異的是,這一番操作搞完之后,病人就“皆平復如故。”

可能不少人都對這種類似于跳大神的治療方法嗤之以鼻,感慨這種東西也算是醫學嗎?但有一說一,在古代,醫學和巫術的確算得上是“同源”的。

其實想想的話也沒啥問題,畢竟古代也沒什么微生物的概念。在他們看來,自己有了頭疼腦熱腹痛這些疾病,結果吃了點藥就不聲不響的好了,實在有些玄乎,說是巫術和老天爺的垂憐好像也說得過去。

當然,無論如何,從漢代以后,中國醫學開始逐漸往務實的方向來走,涌現出了張仲景、華佗等一系列優秀的內科外科醫生,并總結出了“望聞問切”等切實有效的治療手段。而相比之下,“祝由術”也就越來越往務虛和唯心的方向發展,受到打壓和淡化也是意料之中的。

但我們仍然要承認,精神力量對于人們來說也是不容忽視的,而且可以改善和調節人們的生理活動。適當給人一些精神上的影響,有時能起到不小的治療效果。

想必不少人都聽過那個故事,說是有一個人得了病,天天念叨著自己要死了,結果病情急劇惡化。后來一個大夫跟病人說,這種病最近發現了一種特效藥,治療成功率百分百。病人一聽,來了精神,“換了藥”之后果然迅速康復,結果結賬的時候病人才發現,給他的用藥就從來沒變過。

而在古代那個生產力不發達的時候,大部分人是真的相信有“神”的存在的,且不管他們信的到底是太上老君,還是玉皇大帝,還是如來佛祖,反正肯定是信神的。因此,“祝由術”這種“話療”,還真不能少。

而古代的一些有識之士,對于“祝由術”的解釋也非常靠譜。唐代學者王冰,就在其《索問注》中,將“祝由”解釋為“祝說病由”。明代學者張介賓對“祝由術”的解釋也和王冰差不多,所謂“求其致病之由,而釋去其心中之鬼”。

在隋唐時期,祝由術雖然與醫術在實質上分了家,但實際上仍然歸太醫院負責和管理。在當時,祝由術的官方名稱叫“祝禁術”。據《隋書·百官志》記載,在當時的太醫院中,設有兩個祝禁博士。

而在唐朝,祝由博士的數量被削減成了一人,但在底下設了兩名祝禁師,八名祝禁工,十名祝禁生,可見在唐朝,祝由術不但被官方承認,還能評職稱,其地位確實不小。

隋末唐初的大醫師孫思邈,也在他的《千金方》和《千金翼方》等著作中,詳細闡述了他所整理的祝由術運用場景,分別有瘟疫、瘧疾、創腫、生產、皮外傷、動物毒液等等,可見話療也是一門學問,面對不同的病人,也有不同的話術和“跳大神”的方式。

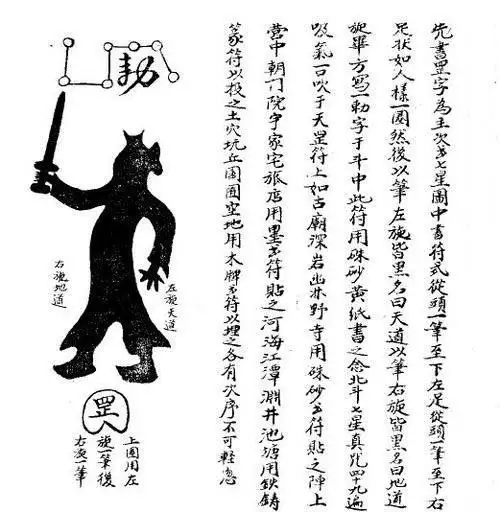

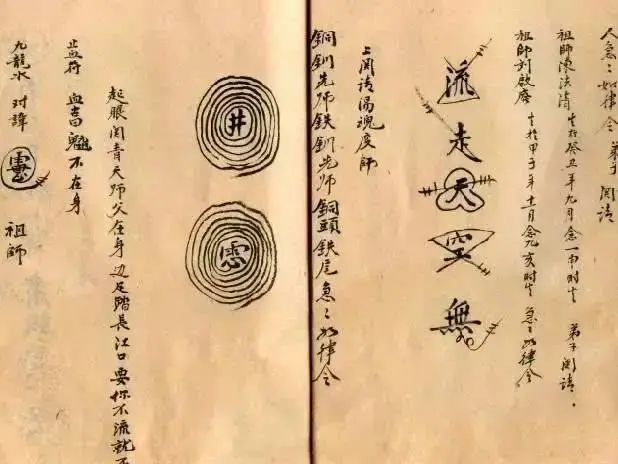

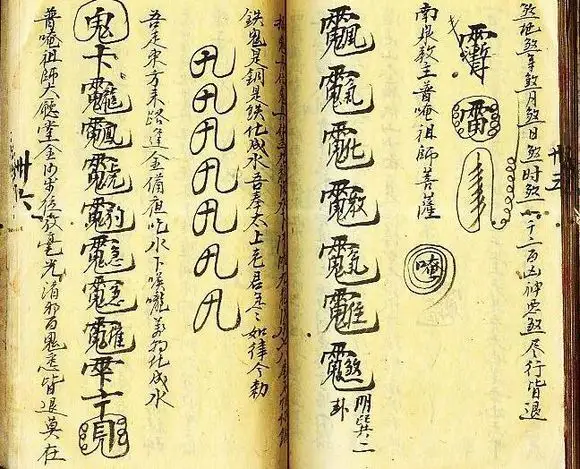

在宋、元時期,祝由術開始往符箓的方向靠攏。宋徽宗曾經組織學者,編撰醫學巨著《圣濟總錄》,在整部書的200卷中,就專門為祝由術安排了三卷,只是給的卷名是“符禁門”,卷中不但論證了祝由術,還列出了300多道符箓,供“施法者”選用。

不過,宋元時期的一些醫生對于祝由術,也不再是百分之百的信任。比如元代醫生朱丹溪就認為,“移精變氣乃小術耳,可治小病,若內有虛邪,外有實邪,當用正大之法”。意思就是說,祝由術這種只會空談沒有行動的治療手段,最多只能用來治小病,真碰上大病那還是別話療了,該吃藥吃藥,該動刀動刀。

雖然明代有嘉靖這么一位喜歡修仙求道的皇帝,但是有明一朝,官方對于祝由術的態度還是比較冷淡的,隋唐時期,太醫院至少還會專門為祝由術設立官職,傳授技巧,但到了明朝,官方祝由術基本已經失傳,明朝官方也并不熱衷于搶救這一“技術”。

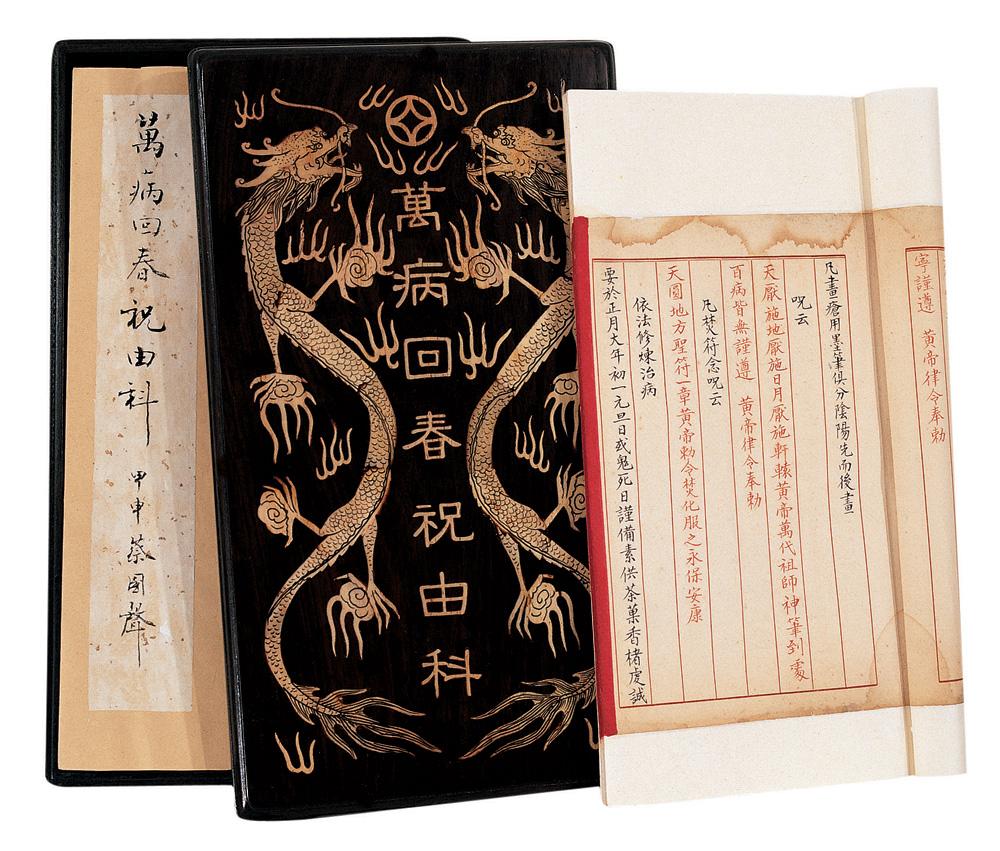

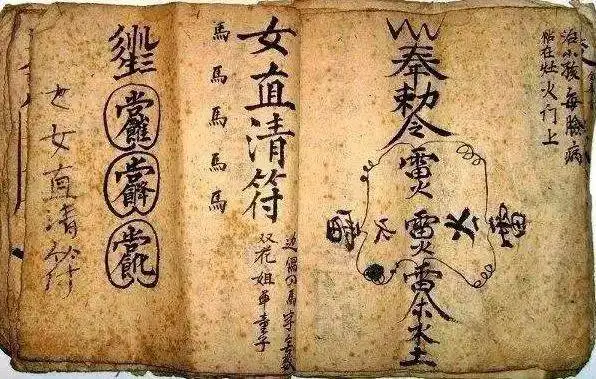

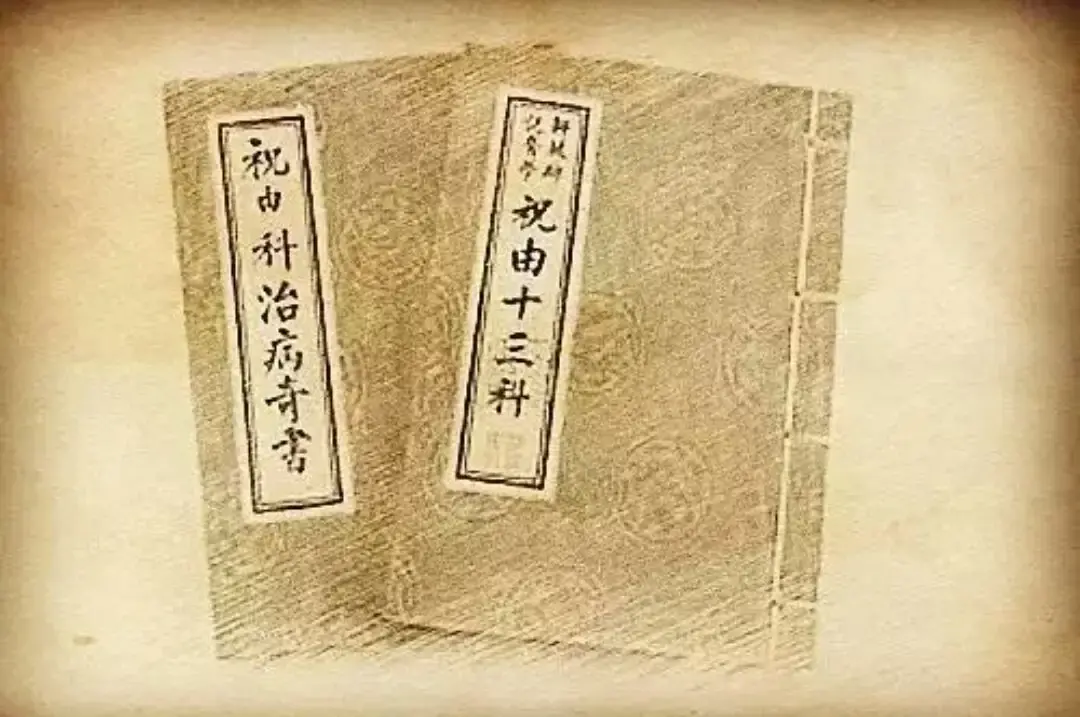

不過,明朝上層對祝由術的冷淡,卻絲毫不影響底層對于祝由術的熱衷。很多學者都認為,明代正是祝由術發展的巔峰時期。因為祝由術的“權威作品”,《祝由十三科》,就是在明代誕生的。

《祝由十三科》的治療范圍極為廣泛,涉及到了胎產、眼目、口齒、痘診等十三個科目,幾乎涵蓋了當時中醫治療的大部分科目范圍,里面有大量的道教符箓和咒語,也非常有宗教意義上的研究價值。

而到了清朝,“祝由術”被正式移出太醫院,不再是被官方正式承認的醫術。但拜明朝時期民間豐富的祝由文化所賜,再加上清朝是東北少數民族建立的朝代,而東北盛行“薩滿”之術,所以在民間,祝由術熱度依舊不減。

而明清兩代的筆記小說文化非常豐厚,所以在大量文字的記載下,祝由術也算是傳得更加神乎其神。

如清代張培仁就在其《妙香室叢話》記載道,他曾經坐車的時候摔斷了手臂,請了一個祝由術大師來治病,大師在他的手臂上摞了不少磚頭,然后手持一把大斧,口中念念有詞,隨后用斧背猛擊磚頭,治好了他手臂骨折的問題。

說實話,這個操作實在有點匪夷所思。如果從現代醫學的角度解釋的話,我們大概可以認為,作者的手臂并不是骨折,而是脫臼,而醫生的手持斧背的治療方法,應該就是通過重擊,把他的把胳膊給裝回去了。

祝由術這種東西雖然有一些“心理治療”的作用,但歸根結底,還是充滿了各種鬼怪色彩,而醫學是一門實實在在的科學。新中國成立之后,人民的醫療衛生保健事業蓬勃發展,祝由術雖然挺過了清末民國的浩劫,大部分“方子”保留到了解放前,但也已經不再有實用方面的研究了。

畢竟,醫學在治病方面,向來講究使用科學技術,用事實說話。而祝由術這種務虛的所謂醫術,即使有“心理治療”的作用,但現在也大部分由更專業的心理醫生和精神科來代替了。雖然“祝由術”在古代的確有著一些“戰績”,但是無論如何,像這樣的醫學,還是早日把它們送進博物館里參觀和研究為好。

馬悅東