科技改變生活 · 科技引領未來

<rt id="4aaws"></rt>

科技改變生活 · 科技引領未來

山西地處中原腹地,山東位于大海之濱,兩地氣候地貌、風土人情迥然不同。現今,只要乘坐高鐵只需3.5個小時,行駛566公里,就能出晉抵魯,十分方便。

在古代,從太原到濟南不但路途遙遠,還要翻山渡河,整個行程并非易事。不過,兩地因“山”結緣,到底是哪座山牽的紅線呢?

這座山和愚公有著莫大的關系。愚公是戰國思想專著《列子》中的寓言人物。他“年且九十,面山而居”,苦于交通閉塞,生活不便。

為了改變現狀,愚公不顧家人和智叟的反對和置疑,毅然帶領兒孫“叩石墾壤”,天帝被愚公的精神感染,“命夸娥氏二子負二山”,將兩座山分別移至山西南部和東部,成為了王屋山和太行山。正是有了太行山,才有了山東和山西。

太行山的縱橫往事

在六億年的地質變遷中,太行山地區受頻繁的地質活動影響,地殼逐步抬升,由最初的海洋發展為叢林沼澤,之后在燕山運動的作用下,當地的地殼與華北平原斷裂,形成了太行山。在一系列地質活動造成太行山東陡西緩的地貌特征。

北宋科學家沈括曾發現太行山巖層中“怯怯御螺貝殼及石子如鳥卵者,橫亙石壁如帶”,他提出:“此乃昔日之海濱,今東距海已近千里”。沈括的結論印證了太行山的形成過程。

太行山縱貫北京、河北、山西、河南等四省市,東俯華北平原,西望黃土高原,南連王屋,北接燕山,綿延400多公里,平均海拔1200米以上。以太行山為界,是中國第二階梯的東緣界線。

太行山對北方的環境進行了細分。在暖溫帶大陸性季風氣候控制下,太行山以東的華北平原,屬于落葉闊葉林地帶,而山脈以西黃土高原,屬于森林草原地帶和干草原地帶,兩側植被、土壤差異較大。據此,太行山成為北方地理氣候的分割線。

太行山資源豐富

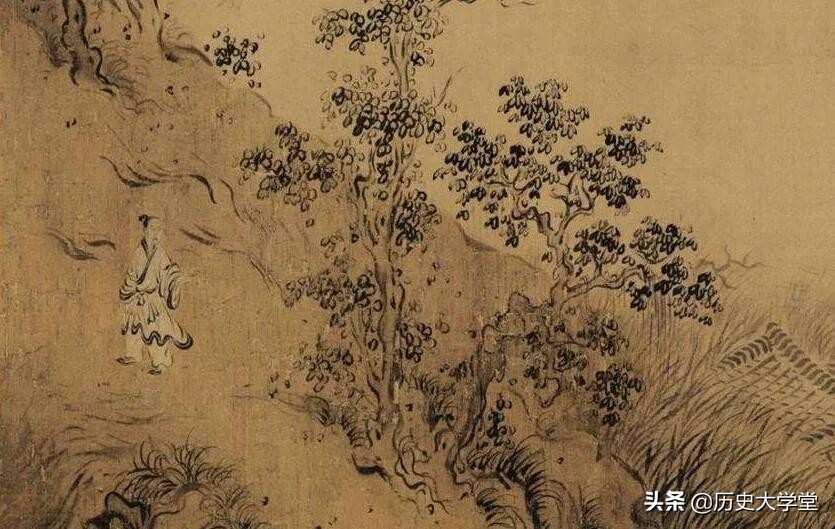

在太行山自然保護區溝深崖陡,植被茂密,人跡罕至,森林覆蓋率超過70%。保護區內,動植物資源豐富。

脊椎動物近300種,其中哺乳類40多種,鳥類167種,兩棲類8種,爬行類19種,金錢豹、金雕、黑鶴、白鶴等30余種國家重點保護動物在此繁衍生息。太行山的維管束植物共有1836種,其中有連香樹、山白樹、太行花,領春木等14種珍稀植物。

太行山蘊藏著鐵、銅、鉬、金、鎢等多種礦藏,其中以煤炭資源尤為可觀。地處晉冀交界的井陘煤礦主焦煤可采蓄量超過5000萬噸。早在宋代就開始開采,明清時期有一百多個煤礦從事土法采煤。

1898年,井陘縣人張鳳起和德國人亨內肯,各自出資25萬兩,成立了“井陘礦務公司”。不久,北洋大臣袁世凱將其收歸國有,設立了“井陘礦務局”。這一煤礦運作至今,所產煤炭遠銷海內,有力推動了當地經濟。

太行八陘

從地形地理看,太行山東部遭到拒馬河、滹沱河、漳河、丹河等河流沖刷切割后,匯入海河,其西南部的沁河穿鑿山地后,匯入黃河。這些河流形成了東西橫谷,就是歷史上著名的“太行八陘”。

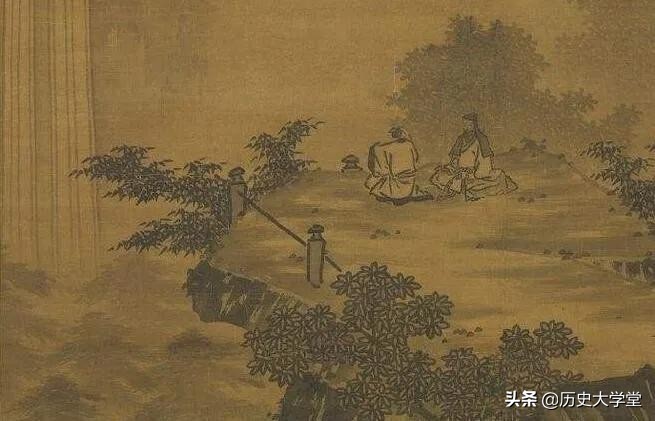

《爾雅》曰:“連山中斷為陘。”陘的原意是自然山脈中斷之處,后來引申為太行山中兩山之間的自然通道。東晉郭緣生在《述記征》首次提出:“太行山首始于河內,自河內北至幽州,凡百嶺,連亙十二州之界有八陘。”

太行山地處晉冀豫三省交界,穿行其間的“太行八陘”是連接山西高原和華北平原的咽喉要地,控扼這些要道就能掌握三省交通的命脈。早至春秋,“太行八陘”已成兵家必爭之地,攻守雙方為此生死互搏,戰況激烈。

軹關陘:“軹”意為車軸端,意為能夠行車的道路,“關當積道之險,因曰積關”。

軹關是關陘的要隘,軹關陘是聯結晉豫兩地的通道。《戰國策·趙策》最早記載了軹關陘,蘇秦曾對趙王說:“秦下軹道則南陽動。”據統計公元238年到575年,在此爆發較大的戰爭就有8次。

太行陘:《讀史方輿紀要》云:“天井關,亦曰太行關,在澤州南四十五里,太行山頂南北要沖也”,“太行陘闊三步,長四十里。”自此陘南下,兵鋒直指虎牢關。唐武德三年(公元620年),李世民分遣數將自太行陘南下,合擊洛陽王世充。

白陘:此為太行第三陘,位于山西省陵川縣以東,總長約5公里,寬僅2米。道路在山峰間盤旋,崎嶇狹小,來往不便。發生戰爭時,軍隊對白陘畏之如虎,時常繞道而行,故此,史籍對白陘的記載多有矛盾缺漏。

淦口陘:此陘自河北邯鄲經涉縣至山西長治潞城。《元和志》記載:“八陘第四曰淦口陘,山嶺高深,實為險厄。”北魏建義元年(公元528年),義軍葛榮號稱百萬圍攻鄴城,權臣爾朱榮從晉陽發兵,東出淦口,一舉擊敗葛榮。

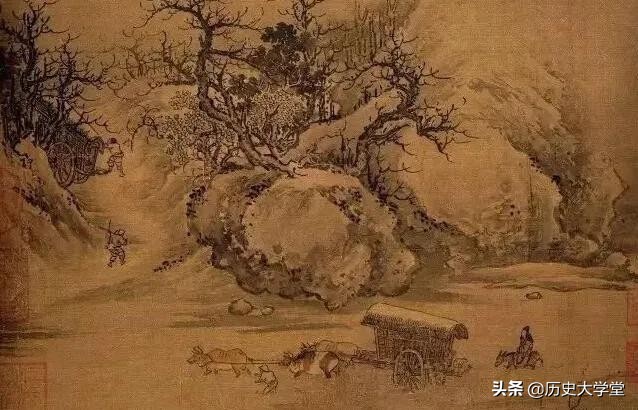

井陘:“其山四面高平,中下如井,故曰井陘。”經過此陘能夠往返太原和石家莊。《呂氏春秋》認為:“天下九塞,井陘其一。”公元前229年,秦國名將王翦自井陘率軍滅趙。公元前204年,韓信指揮漢軍背水一戰,擊敗了號稱20萬的趙軍。

飛孤陘:“兩崖峭立,一線微通,蜿蜓百余華里”,因而得名。漢朝曾動用六千囚徒,修筑飛孤陘。此處歷代戰事不斷,僅唐末五代就有7次較大的戰爭。古人感嘆:“踞飛狐,扼吭拊背,進逼幽、燕,最勝之地也。”

蒲陰陘:位于河北易縣西南紫荊嶺,山嶺有雄關,與龍泉關、倒馬關合稱長城“內三關”,是明長城九大名關之一。紫荊關東下中原,西接雁門,北接居庸,是內長城的第一重關。

正統十四年(公元1449年),瓦剌攻破紫荊關,俘虜明英宗,釀成“土木堡之變”。

軍都陘:北京昌平“北十五里有軍都陘”,因陘在軍都山,故名軍都陘。古陘兩邊形勢雄偉,懸崖對峙,巨澗中流。陘內建有關隘,名為“居庸關”,關前有長達18公里的關溝,是北京的西北門戶。軍都陘是出燕入晉北上塞外的必經之路。

明朝詩人謝榛有詩云:“地分三晉此山川,形勝迢遙在馬前。亂石斜通青草路,太行橫斷夕陽天。”詩文高度概括了太行山的“分”與“和”。

太行山的“分”在于豐沛的自然資源和人文古跡,是北方大地的一顆明珠。太行山的“和”,以“太行八陘”為紐帶,溝通兩地,商旅往來,將自然和人文緊密結合,最終融入地名,令人思之念之。

丁俊一