東方人對玉那可是情有獨鐘,中華民族尤其認為玉乃吸取天地精華而成,儒家更是將玉和人的品德聯系在一起,賦予美玉文化意義,曰“溫潤如玉”是也。

所以君子必佩美玉,且戴而不取,寓高潔吉祥之意。

玉雖寶貴,但也要分個高低不是,物以稀為貴,其中最為珍貴的當屬“和氏璧”,這可是歷代君王不惜花重金費人力做夢都想要得到的寶玉。

若問為何眾君王對“和氏璧”如此看重,那可是因為“和氏璧”便是“傳國玉璽”。

此時一定有人會問“和氏璧和傳國玉璽有半毛錢關系?”,這就要從鳳凰落地寶玉顯出真身說起。

鳳凰現身出寶玉

鳳凰,百鳥之王也,民間更有“鳳凰不落無寶之地”的傳說。和氏璧也正是出于鳳凰腳下一塊看似普通的青石,當年若不是神獸鳳凰指點迷津,恐怕就無人知曉世間竟有如此奇珍異寶了。這就不得不說卞和與鳳凰的奇遇了。

卞和生于春秋時期,是個楚國人,家住荊山附近,一日卞和砍柴路經此山,瞧見一五彩鳳凰揮舞展翅停落在山上,誰知仔細一看發現鳳凰腳下居然踩著一塊青綠巖石,他忽然想起傳說所言“鳳凰不落無寶地”,立即跑上山去。

奇中之奇的是,神鳥見卞和上前,也不驚叫,也不展翅驅趕,而是靜靜等卞和走近過來,正對著看了卞和一眼才離去。

卞和心知神鳥如此看他一定物有所托,更加確信這塊石頭一定不簡單,便將青石取下山去。

卞和本是貧苦人家,想著既然老天讓他得到如此寶物,便心生一計,準備獻寶楚厲王,家人勸他萬一并非寶玉,最后恐怕落個欺君之罪,一不小心就會人頭點地。

但卞和不聽,想著鳳凰指引怎會出錯,何況他一介草民哪里懂得玉石雕琢和保養的知識,加之倘若獻寶成功討了楚厲王的歡心,說不定還能謀個一官半職,改善一下家里伙食,不用再吃糠咽菜,父母也好過些。

于是,他跋山涉水辛苦乞求進了城,終于才得到機會拜見楚厲王。

他磕跪在地上,雙手朝上舉起寶玉,楚厲王隨即命令玉匠前去驗玉,玉匠拿起青石,上下左右前后看了一番,又用手磨了磨青石,搖搖頭表情嚴肅,對楚厲王說這只是一塊普通石頭。

楚厲王期待萬分的心情驟然變成大失所望,以欺君之罪下令處罰卞和。

古時候刑法森嚴,卞和就這樣被削去左腳。卞和心中只覺得憤憤不平有苦難言,同樣又覺得這名玉匠真是有眼無珠不識好貨。

可是卞和一根筋,一獻寶玉不成,他就再去獻第二回。不過楚厲王是不會再相信他了,只覺得他一派胡言。所以,卞和一直耐心等到楚武王即位,才敢再次獻玉。

因為失去左腳,卞和只能杵著拐杖將青石獻給楚武王,武王派人鑒別,查驗后竟然也說是石頭,楚武王一氣之下下令又砍去卞和的右腳。

卞和這下可是“賠了夫人又折兵”,沒討個一官半職,連自己雙腿也沒能保住。

眾人都認為卞和從此就不會再給自己招惹禍端了,卞和也知道自己已無第三條腿再能失去,如果不能表明自己的決心,是無法打動楚王的,最后很可能連性命都不保。

他終于等到楚文王上位,卞和在荊山下抱玉痛哭,哭得眼淚干涸,甚至流出大片血淚,赤誠之心可以想見。

楚文王聽后派人去問才得知前因后果,便命人剖開青石,果然顯出一塊寶玉,經良工雕琢成璧,后人稱之“和氏璧”。

以上便是卞和斷腳三獻寶玉的故事,出自《韓非子·和氏篇》,讓人不得不佩服卞和視死如歸的勇氣。

不過楚國也僅僅只是完成琢石為玉第一步而已,并未造出“傳國玉璽”,甚至還將“和氏璧”給弄丟了,最后被落入趙王手中。

究竟是楚王“粗心大意”還是趙王“圖謀不軌”且往下看。

和氏璧何以落入趙王手中

“和氏璧”就這樣一直傳到楚威王。值得一提的是,并非楚威王粗心丟玉,而是將寶玉賜給了自己的大功臣昭陽。

昭陽替楚滅越,立了大功,楚威王便將珍藏百年的“和氏璧”賜予昭陽。

昭陽高興忘形,如《史記》所言昭陽“旋在水淵畔大宴賓客賞璧。”正是在“賞璧”過程中“和氏璧”便不翼而飛。

一直等到50年后趙國人繆賢逛集市,瞧見一形似“和氏璧”的寶玉,花五百金入了手。經專人鑒別果然是當年楚威王遺失的“和氏璧”,趙惠文王聽言“和氏璧”現于趙國,于是占為己有,并昭示全國。

但趙國同樣沒有將“和氏璧”打造成“傳國玉璽”,甚至還差一點兒白給了秦王。這就是著名的“完璧歸趙”的故事。

不過最后秦王統一六國,繞了一大圈“和氏璧”最后還是落入秦王手中。也正是多虧了秦始皇,“和氏璧”這才被雕刻成了傳世玉璽,即“傳國玉璽”。

傳國玉璽的誕生及后續

秦王統一中國以后,號稱“始皇帝”,即后人嘴邊的“秦始皇”。

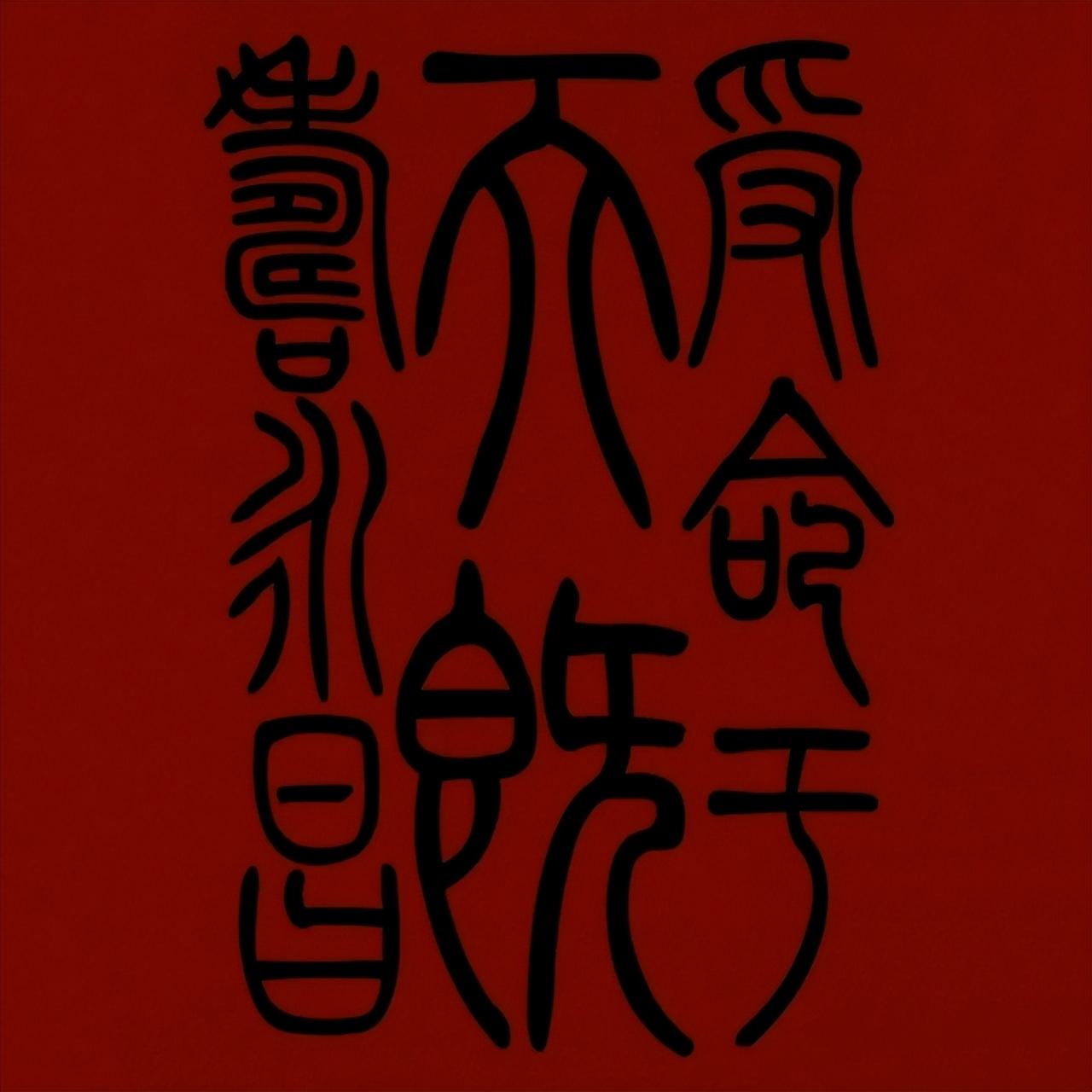

“和氏璧”也自然歸于秦始皇所有,得玉之后秦始皇旋即命宰相李斯以“和氏璧”為底造皇帝玉璽,并用篆書刻下“受命于天,既壽永昌”八個字。

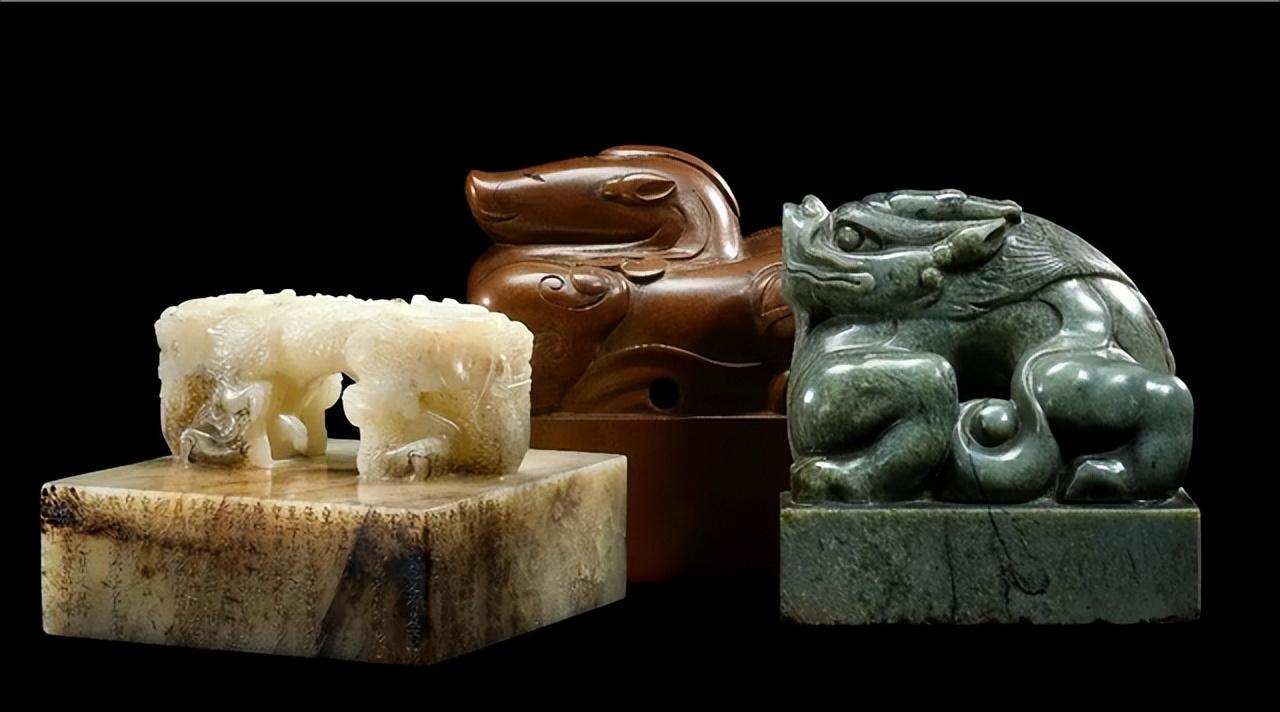

李斯便找來居住咸陽的玉匠王孫壽精研細磨,將壁雕琢為璽。制成以后雕紋如龍鳳鳥狀,后代代相傳,因此稱之“傳國玉璽”。

及至公元前219年,秦始皇乘龍舟行至洞庭湘山,忽然掀起大風大浪,龍舟飄搖不定,快要翻入水中,秦始皇則將傳國玉璽擲于湖中祀神鎮浪。果真如定海神針平定風浪,但傳國玉璽也如大海撈針無去蹤影。

后又是八年時光,傳國玉璽經一不知名的使者失而復得,重回秦始皇手里。

及至前207冬,沛公劉邦進軍咸陽滅秦,傳國玉璽便到了漢王劉邦手中,改成“漢傳國璽。”

之后,歷代君王便效仿劉邦,將傳國玉璽視為兵家必爭之物,以表明自己是“正宗皇帝”。

西漢末年王莽篡政,逼太后交出玉璽,太后不肯,怒將玉璽狠摔在地上,磕出一角,后由黃金補全,但終難天衣無縫,天下至寶從此留下瑕跡。

自此,傳國玉璽便開啟了“擊鼓傳花”模式。

按時間順序為:東漢末漢少帝失傳國璽,由長沙太守孫堅攻入洛陽,并在一宮女的朱紅小匣內發現刻有“受命于天,既壽永昌”的傳國玉璽,并占為己有。

后袁術乘孫堅之妻歸鄉之際,派兵在半路截獲玉璽,稱帝。袁術死了以后,他的妻子為之服喪,玉璽又被他人搶走獻給了曹操。

晉統一三國,璽歸司馬炎,再經由五胡十六國、南北朝、隋朝、唐朝等君王手中。

唐朝傳玉璽達二百七十余年至昭宗,后朱全忠于公元907年廢去唐哀帝,奪走玉璽建立后梁。

十六年之后,李存勗滅了后梁,得傳國玉璽并建后唐,又十三年后,石敬瑭引契丹軍至洛陽,后唐廢帝李從珂,與曹太后、劉皇后攜傳國玉璽登玄武樓。

石敬瑭攻陷洛陽城,李從珂無奈自殺,于是傳國玉璽就此失蹤,也成了千古疑案。

自秦始皇制璽至傳國玉璽失蹤前后共計1158年,歷經20多個朝代約110位皇帝。至今也無人再找到傳國玉璽。

雖然傳國玉璽至今下落不明,不過有關發現傳國玉璽的傳言卻屢屢出現。比如北宋紹圣第三年,咸陽段義在河南鄉挖地蓋房之時,發現一枚玉印。經多名翰林學士研究后,懷疑是秦制傳國玉璽,但也不知是真是假。

又如明弘治十三年,也有人說發現了傳國玉璽。待至清初,也有人說宮中藏著一塊刻有“受命于天,既壽永昌”的玉璽。但孰真孰假亦未可知。

結語

這么看來仿佛人人都可以拿著一塊刻有“受命于天,既壽永昌”的玉璽號稱自己找到了傳國玉璽,但是真正的傳國玉璽究竟流落何方呢?

大概率還埋在地下,等著考古學家去挖掘探索了。或者也許有一天誰家后院挖出來也未可知。到時候人們才能一睹傳國玉璽真容了吧。