科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

典故“草船借箭”是假的,但草船借箭這件事本身是真的。不要懵,且聽我分析。

首先我們先來回顧一下典故“草船借箭”。

三國時期,曹操率80萬大軍攻吳,蜀國派出諸葛亮協助吳國大都督周瑜抵抗曹魏大軍,周瑜此人嫉妒諸葛亮的才華,便找了個理由說軍中缺箭,讓諸葛亮想辦法解決。

本想以此刁難諸葛亮,沒想到諸葛亮立下軍令狀說只要三天就可以造出10萬支箭,周圍的小伙伴們都驚呆了,都認為這不可能。

周瑜與諸葛亮立軍令狀

前兩天諸葛亮什么也沒干,周瑜和吳國上下都等著看諸葛亮笑話,到了第三天,一大早諸葛亮就拉上魯肅說去取箭。

早晨的江上升起茫茫大霧,江面上出現幾十艘戰船,船上站滿稻草裝扮的士兵,對面的曹軍看不清真相便一通亂射,于是船上插滿了箭支,于是諸葛亮借由曹軍的箭完成了任務。

作者一方面突出了主角諸葛亮的神機妙算,一方面貶低了周瑜的人品。

這段“草船借箭”的典故出自《三國演義》,因為《三國演義》超強的傳播性,很多人只知有《三國演義》而不知有《三國志》,甚至把演義當成真實的歷史。

雖然《三國演義》確實很多描寫來源于真實歷史但畢竟不是史書,而是經歷了一系列藝術加工而來,“草船借箭”就是作者羅冠中為了表現人物張力的藝術加工作品。

在正史《三國志》中并無“草船借箭”的明確記載,只有一段簡略描述疑是“草船借箭”的出處。

《三國志》記載:十八年正月,曹公攻濡須,權與相拒月余。曹公望權軍,嘆其齊肅,乃退。

從這段簡單的記載只能知道曹軍和孫權在濡須(今安徽巢縣西巢湖入長江的一段水道)有過對峙,并不清楚這之間發生了什么。

后世著名史學家裴松之的注文《三國志·吳書·吳主傳第二》中詳細解讀了這段歷史。

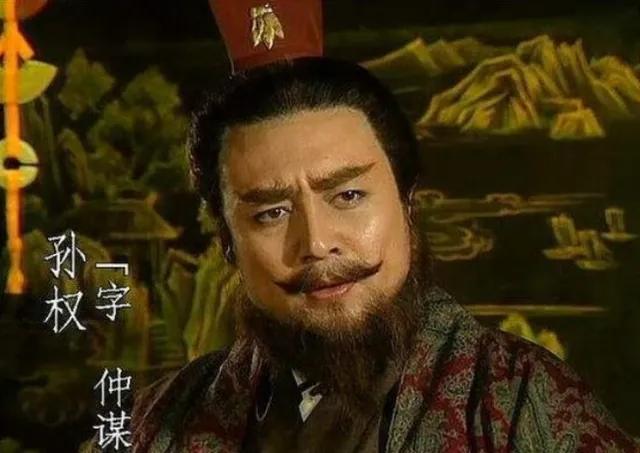

建安十八年(公元213年),曹操率軍攻打濡須被孫權打敗,曹軍堅守不出。孫權乘霧天乘輕船上前挑釁,曹軍諸將想要還擊,曹操說這是孫權的計謀,令軍中戒嚴不得亂發弓弩,于是孫權只得撤退,曹操見孫權撤軍秩序井然,軍容整肅,于是感嘆道:“生子當如孫仲謀!”

這里可以看出孫權雖有“借箭”之意,曹操卻無“借箭”之情,所以“草船借箭”并沒有發生嗎?

在另一本同樣成書于三國時的史書《魏略》記載,孫權不是乘輕船,而是坐大船,曹操也沒有說弓弩不得妄發,而是下令射箭。結果萬箭齊發,都射在了孫權的船上,船就向一邊傾斜,于是孫權便下令掉頭,使“箭均船平”,然后安然回去。

這就和演義里“草船借箭”的描述一致了,除了主角不同。

《魏略》是三國時魏國郎中魚豢私撰的,雖不是正史但內容文字是極好的,得到了后世史學家的肯定,可信度極高,而且后世裴松之的三國志注文也大多引用自《魏略》。

綜合來看,“草船借箭”事件應該是三國時真實發生的歷史,主角是孫權和曹操,《三國演義》進行了“張冠李戴”的藝術改編。

李龍東