春節前,有媒體走訪深圳華強北的手機維修市場,一位手機維修店的個體戶老板透露,2018年整年生意慘淡,其維修記錄單顯示,年底單月不足10單。

是這一屆的年輕人真的流行“只換不修”?還是手機質量越來越“金剛不壞”?

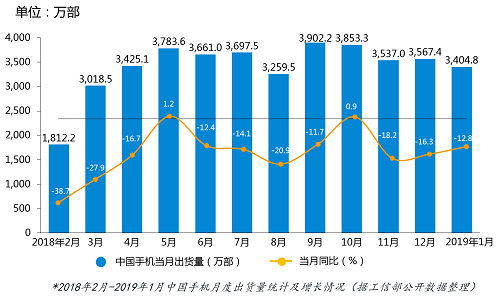

2月26日,中國信通院發布的最新報告顯示,2018年國內手機市場總體出貨量為4.14億部,同比下降15.6%,降幅較上年擴大3.4個百分點。結合工信部電信研究院公布的2018年2月—2019年1月各月度出貨量數據可見,絕大多數月份同比降幅較大。

出貨量的持續走低與近年來手機硬件功能的更新放緩,及人們消費觀念的逐漸理性有所相關, 2019年往后,是否會因為5G、折疊屏等突破性科技進展扭轉趨勢暫且不表,但不可否認,人們使用同一部手機的時間在變長。

國際調研機構Counterpoint在2017年底進行的一次多國抽樣調查顯示,全球智能機平均換機時長為21個月,其中中國為周期較長國家,平均22個月換手機。同時,中國通信工業協會移動電話售后服務委員會曾統計,8%-10%的手機會在購機一年內發生故障。這比例還不包括手機維修市場最大份額的兩個項目——更換碎屏和電池。

因此看來,并非人們“只換不修”,也不是手機“金剛不壞”,而是滿足用戶維修需求的陣地似乎在轉移。

手機維修產業市場現狀:百億量級,適者生存

目前我國激活使用的智能手機數量在10億級左右,據一位手機維修業內資深人士估算,當下手機維修的市場規模約在300-500億元。 參與瓜分這個百億量級蛋糕的玩家,主要包括:手機品牌廠商、電信運營商、第三方專業服務提供商、個體服務提供商。

手機品牌廠商主要負責保內維修,由于其覆蓋網點少,也會將此項服務外包給第三方,但仍然很難做到深度覆蓋,同時存在著預約時間長,維修價格高的缺點。

第三方專業手機售后服務商在技術、人才和服務體驗上有更強優勢,能在更大范圍內滿足需求,還可在自有平臺的基礎上開展回收等多種業務,較知名的有閃修俠、極客修、千機網等。

小作坊式的街邊個體維修店因規模受限,加之專業化、標準化程度不足,且沒有維修質量的保障能力,很多時候老板自己都不清楚采購的配件質量如何,很難獲得口碑,不得已只能做一錘子買賣。而隨著越來越多第三方專業服務商的快速擴張,作坊店生存空間被擠壓,境況愈發艱難,也就出現了開頭那一幕。

第三方服務商模式創新:上門之外,還要防偽、防次、防調包

如今說手機已成為現代人的新器官毫不為過。想想,吃維生素保健品是不是和買鋼化膜保護殼目的一樣?為了用久一點。電量用盡到處找充電寶是不是和胸悶心梗找藥的急迫一樣?為了續命。因故障無法開機的心情更是不亞于進醫院掛急診的焦慮。

因此手機維修業要解決的首要痛點,是追求速度。那么如何能離用戶更近,2015年火熱的上門服務為之提供了方案。然而,當年全國興起做手機上門維修的創業項目多達千家,如今池中幸存者只剩寥寥,筆者簡單整理了名錄:

早年有王自如的zealer,騰訊的superfix,營銷公關做的風風火火,但最終都在這一賽道中尷尬離場。倒也符合創業市場的淘汰規律,長板看發展,短板定存亡。手機上門維修和送花、送飯不同,此處的“配送員”節約用戶交通時間成本只是基礎,焦點在于如何保質保量的修好壞機,這背后是很重的供應鏈。

當下市場存活的、較活躍的手機維修項目類型分兩種:一種是以閃修俠為代表的互聯網創業公司,以O2O模式為C端消費者提供上門服務。 90后創始人王源的活躍營銷和資本市場的歷次融資消息使得閃修俠具有不錯的項目知名度,其B輪投資方經緯中國副總裁林翠曾表示,閃修俠在城市拓展中跑通的盈利、標準化和快速復制的模式有較大價值。但目前基于門店數量有限,服務半徑和鄉鎮下沉度還有不足。

另一種是以千機網為代表的傳統配件制造團隊推出的創新項目,主打S2B2C模式(通過提供SaaS平臺化工具整合供應鏈,與小B商家共同服務C端客戶),其特色一是借勢合作伙伴品勝電子在配件業的研發能力,實業生根;二是在手機維修業首創了“云碼”標簽,為廠家提供產品“一物一碼”的身份認證,將配件從出廠-流通-安裝-質保-用戶匹配每一節點進行數據記錄,進而防止維修商在修理環節掛羊頭賣狗肉,調包品牌廠商配件,用假冒偽劣的次品蒙騙消費者。

行業想要走出荒蠻,要靠前端運營+供應鏈管理兩條腿

以往說傳統手機維修業水深,主因在于各環節透明度低,缺乏監管,暗箱操作空間充足,進而使得配件被調包、以次充好等事件屢見不鮮。

拿高頻的碎屏維修來說,普通用戶一般不知道手機分有內外屏,日常手滑造成的多是外屏碎裂,內屏并未受損,因此維修時僅需支付更換外屏面板玻璃的價格即可。但業界的潛規則恰好利用消費者作為外行無知,報出高價,整體更換內外屏,并將換下的完整內屏轉手再交易,又賺一層利潤。至于換上去的新屏幕質量如何,又是另一個話題了…….此類事件的頻頻發生使之逐漸演化成人們修手機的最大疑慮和擔憂,也使得不少良心維修商遭到劣幣驅逐良幣,受傷頗深。

為此,第三方服務商在模式創新和行業升級路上不斷提出優化措施,如上門服務、透明定價、全程錄像、工程師培訓等等,但種種措施在執行層面實則非常考驗運營能力。譬如,在規范維修人員方面,2018年7月某知名項目被曝維修師侵犯用戶隱私:消費者因觸屏失靈把手機送修,并提供了開機密碼,然而維修返還后,卻在歷史記錄中發現諸多被窺視翻看的痕跡,在與公司糾紛未果的情況下,消費者一怒之下找媒體曝光,討要說法。

當下,折疊屏、5G等通信技術正愈發精細化、復雜化,與之對應的維修技能要求也會越來越高,簡單的集訓將很難應付,因此如何督促維修人員水平與時俱進,也是管理一大難點。

人員層面之外,手機維修是檔低頻、低回購的生意,故要保證高增加率,整體布局保養、保障和回收等售后服務市場也尤有必要。若追求效率,可考慮開展業界互補合作。

手機維修行業想真正走出荒蠻,提升服務品質是一方面,另一重要維度還在于如何充分調動互聯網的連接作用,保障配件來源,監控維修流程,做到“防偽、防壞、防調包”,真正解決消費者的核心信任危機。不論是閃修俠、千機網,還是更多第三方專業維修服務商,都在努力做出創新嘗試,或許它們還存在不少諸如成本過高、程序繁復等問題,不過,要驅使行業前行,作為先鋒探路者,學費和彎路都是必要且值得的。