“四九城聞名的裕泰老茶館����,大方桌寬條凳燙金的對聯兒����,銅搬壺細蓋碗小葉香片兒�,侃西山道北海取樂消閑兒?����!边@是由顧威導演�����、老舍原作的話劇《龍須溝》的序曲���。

“四九城”三個字�,外加一個意猶未盡的“兒”��,仿佛一下子伴著耳邊的京片子穿越回上世紀的老北京城��。過去的老北京人總喜歡將北京稱為“四九城”,北京為何會有“四九城”這個別稱�����?

北京為什么叫四九城

關于北京的老城門有句俗話����,叫“內九外七皇城四�,九門八點一口鐘”,其中“內九”與“皇城四”就是“四九城”這個名稱的來源����。

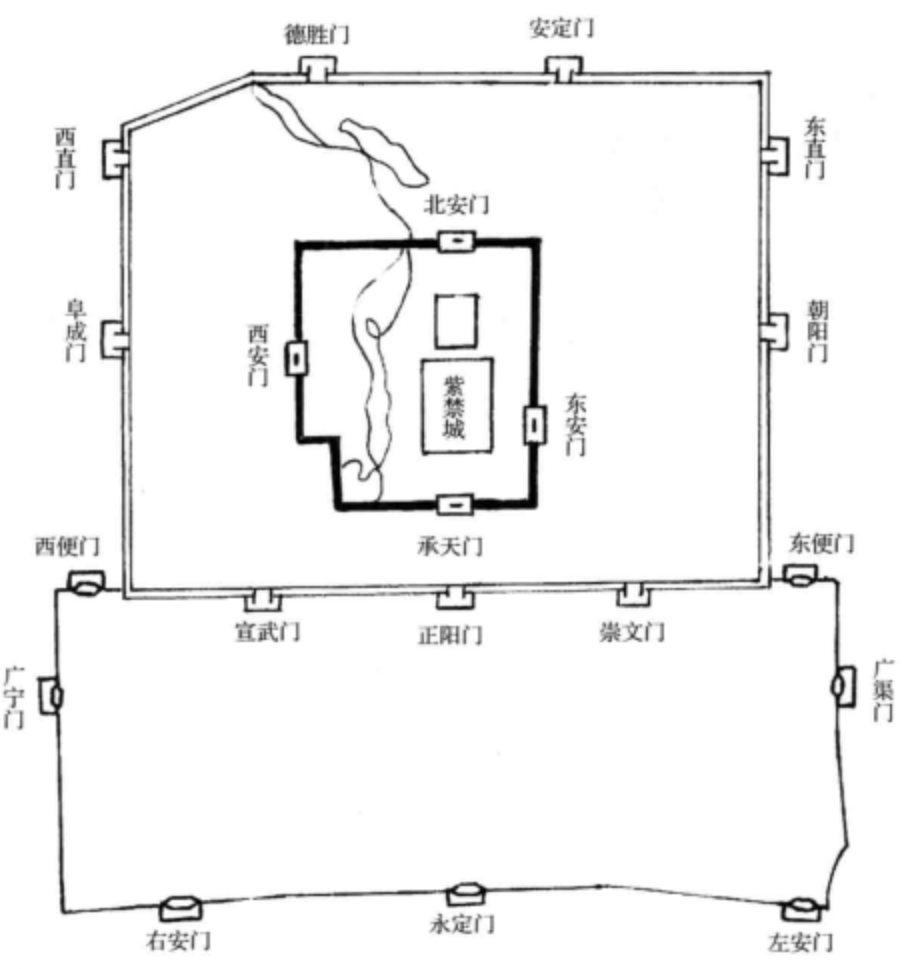

北京城分為紫禁城���、皇城��、內城、外城四個部分(如上圖所示)��。紫禁城也被稱為宮城��,就是今天我們所說的故宮����。皇城環繞在宮城之外�,是拱衛皇宮并為皇宮提供各種服務和生活保障的特殊城池���。

“皇城四”就指的是皇城城墻設的四個門��。明永樂四年(1406)成祖朱棣詔修北京宮殿及城垣,十八年(1420)竣工���。隨后又拓展了舊皇城南、北�、東三面����,呈不規則的方形��,四向開門��。正南門為承天門,當時只是一座黃瓦飛檐樓式的五座木牌坊����。成化元年(1465)擴大為九開間的巨大城門樓式建筑。此后明代近兩百年間雖屢有修建,但都未作較大改動�。

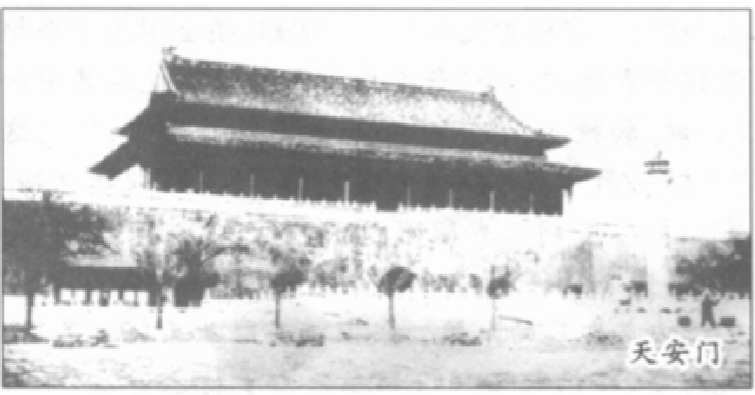

清順治八年(1651)�,清世祖又下令大規模重建�,將正南的“承天門”更名為“天安門”,其余三門分別稱為“地安門”、“東安門”和“西安門”,以示外安內和。故這四個門就是“皇城四”�。

皇城之外是內城���,舊時北京城中的百姓大都居住在內城當中����,清早期內城只準滿族百姓居住��,而王公貴族的府邸和中央國家機關也都設在內城之內�。

“內九”指的就是內城城墻的九個門����,分別為:正陽門、崇文門、宣武門、朝陽門�、阜成門�、西直門�、東直門、德勝門��、安定門���。他們建成于明正統四年(1439)��。內城九門是北京幾門中最重要的門���,它們各自有不同的用途�,用老北京的話來說�����,叫做“九門走九車”。北京人形象地稱:朝陽門走糧車����,崇文門走酒車��,宣武門走囚車,阜成門走煤車�����,西直門走水車�。正陽門走龍車,德勝門走兵車����,安定門走收兵車與糞車�,東直門走磚瓦����、木材車。

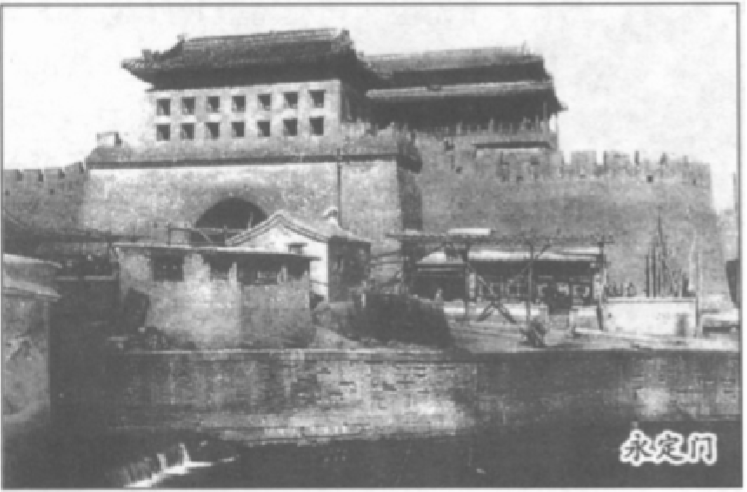

此外�,在內城南面還有外城�,其始建于嘉靖二十三年(1553),主要用于加強城防。原計劃環內城四面一律加筑外垣����,但當時因耗資巨大����,僅建成環抱南郊之部分�,開七個城門,故又被稱為南城。外城城墻所開的七門被稱為“外七”,分別為:南面的永定門、左安門、右安門��,東側的廣渠門����,西側的廣安門,東北隅的東便門,西北隅的西便門��。

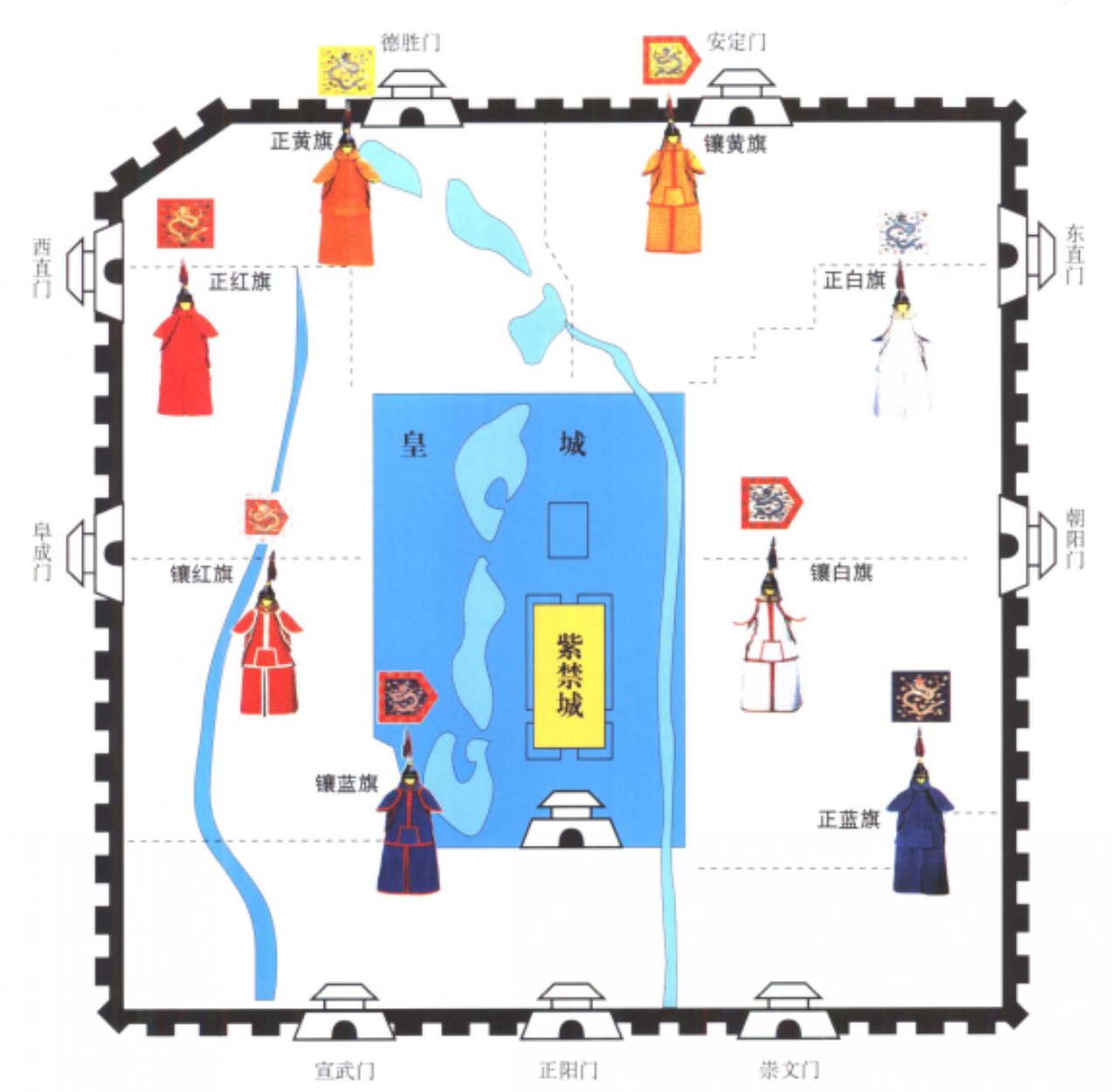

清朝定都北京后�,將北京內城的漢官���、漢民一律遷往外城�,而將內城留給八旗官兵分占。其中鑲黃旗����、正白旗���、鑲白旗��、正藍旗為左翼,分居安定門�����、東直門����、朝陽門、崇文門內���。正黃旗、正紅旗���、鑲紅旗、鑲藍旗為右翼�,分居德勝門����、西直門�、阜成門、宣武門內��。因八旗官兵分居在皇城四門之外��、內城九門之內,故當時的旗人自我標榜所居為“四九城”,以示身份高貴��。到了清朝中后期�����,才有少數漢人高官�,被特允在內城居住��,如劉墉的父親劉統勛就曾受過這種優待��。

到了今天,四九城早已不僅僅指朝陽�、宣武��、崇文等中心城區,而是帶著人們對北京文化和情懷的懷念�����,成為整個北京的代稱��。