里海,位于亞洲西部,是世界上最大的內陸水體。地理初學者很容易將其視為海,事實上古代里海沿岸的居民也這么認為,因為它的面積太大了——有39萬平方千米,和黃海差不多大,是渤海的五倍,而且它的水也是咸的。

然而,里海不與任何海洋相連接,因此它只是個超級大的湖泊。既然里海是湖,那它自然不應該有鯨這些海洋動物了。

里海

然而,事情沒那么簡單,里海中雖然沒有鯨和海豚,但卻擁有同樣海產的海豹,這是為什么呢?有人說,里海曾經與真正的海洋相連,后來才分隔開,海豹留在了里海,而鯨離開了。

還有人說,當時有的鯨也留在了里海,直到近幾千年才絕跡,古代還有人見過里海的鯨呢。今天動物志告訴大家,這些統(tǒng)統(tǒng)都是謠傳。

里海的真面目

今天的里海是內陸湖無疑,但它曾經是一個真正的海,它與地中海、黑海一樣,都是古地中海的一部分。

古地中海,即特提斯海,準確地說這是一個大洋,這片水域誕生于距今2.5億年前的古生代末年,在當時是僅次于太平洋的全球第二大水體。

當時地球上只有兩塊大陸,北方大陸包括歐亞和北美,南方大陸包括非洲、南美、澳大利亞、南極和印度,特提斯洋就橫亙兩塊大陸之間。

后來由于板塊漂移,非洲和印度慢慢向歐亞大陸靠攏,新的大西洋、印度洋先后形成,特提斯洋的空間就漸漸遭到擠壓。

特提斯洋示意圖(漸新世初,3400萬年前),黑色輪廓為今天海岸線

在距今2300萬年前的中新世初,今天的黑海、里海、咸海以及東南歐的大片地區(qū),都在特提斯洋的北部分支——副特提斯海的覆蓋之下。里海的形成分三個階段:

中新世(距今2300至530萬年前):今黑海、里海南部與地中海分離,形成一個大湖。阿拉伯半島持續(xù)擠壓歐亞大陸,科佩特山脈和高加索山脈隆起,奠定了今里海的西、南邊界。約550萬年前,里海南部與黑海分離,里海初步形成。

上新世(距今530至260萬年前):在干旱期,里海幾乎完全干涸,成了個大盆地,鹽酸鹽因水分蒸發(fā)而沉積于海底,之后又被風吹來的碳酸鹽沉積物覆蓋住,后來里海又重新填滿了水,這些沉積巖就被封在海底之下。

鹽酸鹽本來是溶于水的,但由于上面蓋了一層不溶的碳酸鹽,也就不能溶解了,這種蒸發(fā)巖床是里海曾經長期干涸的明證。

副特提斯海示意圖(中新世)

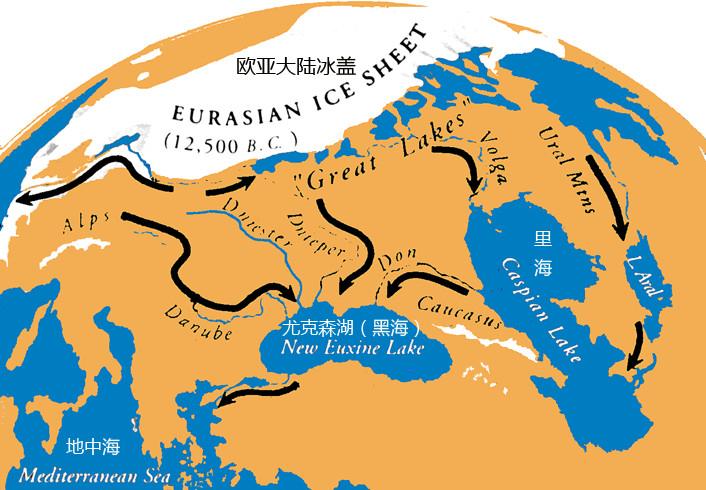

更新世(距今260至1.2萬年前):更新世是個大冰期,由于冰川作用,陸地上水量充足,里海在更新世得到了重生。里海最大的水源(占水量的80%)——伏爾加河,也在更新世形成,從此里海能得到穩(wěn)定的水源補充。

所以,里海的真實身份可不簡單,它是古代大洋的殘跡,這種湖被稱為海跡湖。現(xiàn)在主要大河均從里海北側匯入,導致里海南、北水文特征截然不同。

北部比較淺,而南部很深(可達1200米)。北部幾乎是淡水,而往南鹽度漸高。由于里海有大量鹽被封在了海底,近200多萬年又補充了大量淡水,現(xiàn)在其鹽度只有真正海洋的三分之一。

更新世時期的大陸冰蓋和里海,當時里海水量遠比今天充沛

里海為什么沒有鯨?

鯨的祖先是陸地動物,大約在4900萬年前下水,用了1000萬年前的時間重新演化成水生動物。早期鯨類化石主要在巴基斯坦一帶出土,屬于原特提斯洋的范圍內,因此鯨類可能就是在特提斯洋下海的,里海這一帶在古代當然是有鯨的。

然而,里海與大洋分離是在中新世(當時里海尚未形成,是與黑海一起的),當時須鯨和齒鯨的演化仍處于早期階段,現(xiàn)代鯨類都還沒有出現(xiàn)。

以抹香鯨類為例,當時抹香鯨科與小抹香鯨科剛剛完成科一級的分化。因此里海中是不可能有現(xiàn)代鯨類的,只可能存在過古鯨類。

虎鯨

鯨類作為最大的海洋生物,需要很豐富的食物資源才能生存。一頭藍鯨每天要吞下近4噸的鱗蝦,作為頂級捕食者的虎鯨要吃大量的魚類和海獸,它們?yōu)榱双@取充足的食物,經常進行長途跋涉的遷徙,哪里有吃的就去哪里。

海洋中最具生產力的部分是大陸架地區(qū),然而里海和黑海是由阿拉伯半島擠壓形成的,它們整個南半邊的大陸架都被破壞了,從大陸下海不遠就是陡峭的大陸坡,然后就是深深的海盆,因此里海和黑海都是比較貧瘠的水體。

而又由于它們與大洋相隔離——里海完全變成了內陸湖,黑海經歷了多次與海洋分隔又通連的過程,今天只以狹窄的水道與地中海相連,鯨類也無法通過遷徙獲取更多食物。

可以說,里海和黑海早就沒有養(yǎng)活像鯨這樣的大型食肉動物的資源縱深了,因此鯨類估計早就放棄了這片不適宜的水域。今天不光里海沒有鯨,黑海也只有幾種海豚,這兩個水體中最強的捕食者就是歐鰉了。

瓶鼻海豚

即使有個別鯨在里海分離的時候留在了這里,它們也熬不過上新世的枯水期。可能很多人奇怪,里海有1000多米深,怎么會干呢?事實上在里海剛分離的時候,干涸幾乎是必然的。

我們來看一組數(shù)據(jù),1929-1977年,里海水位下降了3米,這還是在有伏爾加河提供補充的情況下。

剛分離的里海很難得到淡水補充,上新世又比今天更干燥,僅蒸發(fā)這一項,就足以讓里海在幾萬年之內干涸。現(xiàn)在,里海的水位比海平面低27米,而地中海的水也是入不敷出的,要沒有大西洋支援早就干了。

今天,里海中有160種魚類,其中三分之二是特產的,說明里海生態(tài)區(qū)系早就與其他水體相隔離獨立演化了。當時留在里海的那部分海洋生物,經歷了水文的巨大變化,能生存下來實屬不易,而鯨和海豚這樣的大動物很難存活下來。

里海海豹

里海海豹是哪來的?

在原副特提斯海的時間和空間范圍內出土過一些原始海豹的化石,因此很多人想當然地認為,這些海豹在里海分離的時候留在了里海,里海海豹是它們的后裔,然而現(xiàn)代研究證實這種說法是錯誤的。

首先,芬蘭兩位學者帕羅、瓦伊諾拉對9種海豹的線粒體DNA進行分析后發(fā)現(xiàn),里海海豹與其他海豹分家是在距今300至200萬年前的上新世末、更新世初,比里海分離晚很多年。

里海和黑海組團與地中海分離是在晚中新世,而里海獨立成湖是在距今550萬年前的中新世末期。

其次,如果里海海豹是古代副特提斯海海豹的后裔,那應該與地中海和黑海唯一一種海豹——地中海僧海豹,是姐妹群的關系。然而,分子遺傳學分析表明,里海海豹是屬于北方海豹亞科成員,與南方的僧海豹亞科親緣關系很遠。

地中海僧海豹

所以說,今天的里海海豹與古副特提斯海的原始海豹沒有直接關系。副特提斯海范圍內發(fā)現(xiàn)的海豹化石最晚的也有800萬年歷史了,即使它們真的留在了里海,也捱不過上新世的枯水期,海豹雖然能在岸上匍匐前進,但同樣無法長期離開水生存。

里海海豹的起源的真相是,上新世末年發(fā)生了一次海侵事件,淹沒了從今天里海到咸海的廣闊地區(qū),當時的里海是今天的三倍大,有一批來自北方的海豹隨著海水侵入里海。

海退以后,這些海豹就被留在里海中,演化成里海海豹。傳統(tǒng)觀點認為,這一伙入侵的海豹是北極的環(huán)斑海豹,近期也有學者依據(jù)線粒體DNA分析結果,認為是北大西洋的灰海豹。

灰海豹

與里海海豹類似的是貝加爾海豹,這種海豹是北極環(huán)斑海豹的后代,在更新世時期隨著冰川入侵貝加爾湖,之后就被困在了這里,成為獨特的貝加爾海豹。

今天,里海海豹就是里海唯一一種海獸。它雖然是世界上體型最小的海豹,卻也是過得最滋潤的,因為在里海中沒有虎鯨、鯊魚等天敵。

它秋、冬季節(jié)主要在北部淡水區(qū)活動,尤其是伏爾加河河口,以蝦虎魚、杜父魚和甲殼動物為食,夏天到南部咸水區(qū)掠食鯡魚、斜齒鳊和鯉魚,小日子可謂過得無憂無慮。

環(huán)斑海豹

遠古巖畫的真相

考古學家發(fā)現(xiàn),在基奇阿德山的戈布斯坦巖畫中有類似鯨或海豚的形象。戈布斯坦巖畫是阿塞拜疆原始居民在5000~20000年前創(chuàng)作的,里面的動物多反映了一些狩獵場景。

巖畫中“鯨”長達4.3米,如果這真的是鯨或者海豚,將證明直到新石器時代,里海中仍生活著巨大的鯨魚,阿塞拜疆的先民們仍在捕鯨。這個“鯨”的巖畫究竟代表了什么呢?

戈布斯坦巖畫中“鯨”的形象

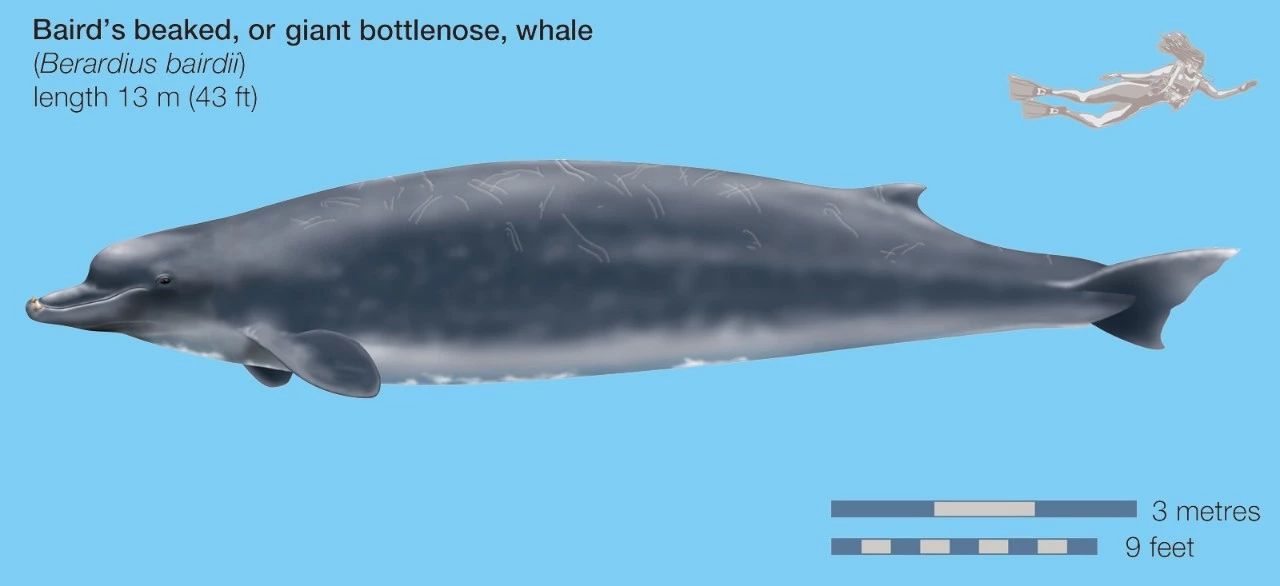

首先排除這是一種海豚的可能性,海豚的背鰭比較大,而且位于身體三分之一的位置,與巖畫中形象不符。很多專家懷疑這是一種喙鯨。

喙鯨是一種深海中型鯨魚,以頭足類為主食,它吻尖,背鰭小且位于身體三分之二位置,身體粗壯,這些特征均與巖畫中一致,4.3米的體長也與喙鯨相吻合。

一些人言之鑿鑿說里海中有鯨,就是因為這幅巖畫。今天喙鯨在黑海中已經沒有了,但在地中海中仍有分布。

布氏喙鯨

然而,畫中動物身體后部的下面清晰地畫著一個鰭,這是魚類的臀鰭。鯨類的后肢大約在3500萬年前就退化了,它們是沒有臀鰭的,因此畫中動物絕非喙鯨,這張畫代表的實際上是一種大魚。

里海中有4.3米的大魚嗎?還真有,世界上最大的淡水魚類——歐鰉,在里海中就有分布。我們把歐鰉的形象和巖畫進行對比,發(fā)現(xiàn)除了歐鰉較纖細以外,其他特征完全吻合。

歐鰉是一種巡游魚類,在淡水中度過它的幼年期,只有2米長。但里海是“海”啊,它在里海中完全可以長到4.3米的巨大體型,事實上,歐鰉最大體長可達6-7米!這樣的巨魚足以給阿塞拜疆的先民們留下深刻印象,將它畫在了巖畫上。

歐鰉

這就是里海有海豹沒有鯨的真相。里海雖然曾是海洋的一部分,一些小型海洋生物也的確與黑海中是同源的,但所有大型海洋生物都已經在上新世的枯水期滅絕了。

現(xiàn)在里海的大型動物,要么是上新世末的海侵期從北大西洋來的(如海豹),要么是更新世以后由冰川或伏爾加河運過來的(歐鰉),與古地中海沒有任何關系。