中國武術最厲害排行榜

第十名:大小洪拳

洪拳,由元、明間陜西地方拳術紅拳加上其他拳術演變而來,已有300多年的發展歷史,是清代南方民間秘密結社三合會(洪門)假托少林所傳習的一種拳術。洪門由鄭成功在臺灣創立的“金臺山”開始。在南中國發展組織,練習武術,宣傳反清復明思想。

其特點:腿法比較少,步穩勢烈,硬橋硬馬,剛勁有力,以聲助威。北派加上熊,猿(猴),鷂,雞,鷹,燕,馬等拳勢,以四平大馬,跳躍騰娜,閃展靈活,拳勢威猛,大開大合。

第九名:螳螂拳

螳螂拳是中國著名的中國傳統武術流派之一,象形拳的一種。它是山東四大名拳之一,也是首批被國家體育總局武術運動管理中心列入系統研究整理的傳統武術九大流派之一。

螳螂拳在演練時是一類長短兼備、剛柔相濟、勇猛快速的拳術,在學習時,要求以空氣為最佳練功器械,在武術各拳類中具有顯著的獨特風格。常見的螳螂拳派別有三:梅花螳螂拳、七星螳螂拳、六合螳螂拳。

第八名:羅漢拳

羅漢拳,相傳創自天竺僧人達摩。梁大通丁未,達摩赤足入中原,在少林寺演說禪宗,見眾僧個個面黃肌瘦、精神不振,甚有萎靡盹睡、病體夭折者,慨然曰:“出家人雖不以軀殼為重,然亦不容不澈解于性,使靈魂離散也。欲悟性,必先強身,則軀殼強而靈魂易悟也。”于是創羅漢拳十八手,授以僧眾,修煉不過數月,則個個精力充沛,此其起始也。

羅漢拳主要手法有隔、迫、沖、閃、點、舉、壓、鉤、抄、拋。腿法講究騰、滾、掃、彈。羅漢拳要求上下相隨,步隨手變,身如舵擺,靈活多變,出手注意“奪中”和“護中”,勁力要求剛柔相濟。

第七名:通背拳

通背拳又稱通臂拳,漢族拳術之一,流傳于中國北方。強調以猿背或猿臂取勢,故又稱“通背猿猴”、“白猿通背”。通背拳流傳較廣,流派較多,除“白猿通背”外,還有“五行通背”、“六合通背”、“劈掛通背”、“兩翼通臂”、“二十四式通臂”,等。較早流傳于山西的“洪洞通背”,也屬于通背拳系中的一個流派。

通背拳的手法有摔、拍、穿、劈、鉆等,步法有行步、散步、連環步等,腿法有勾、踢、蹄、彈等。套路運動要求甩膀抖腕、雙臂摔劈、肩臂撩掛、擊拍輕快、閃展靈活、虛實分明、腰背發力、冷彈脆快、堅韌交錯。

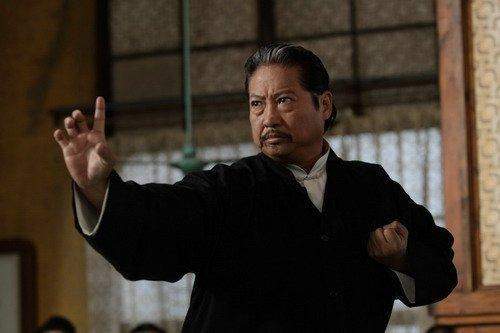

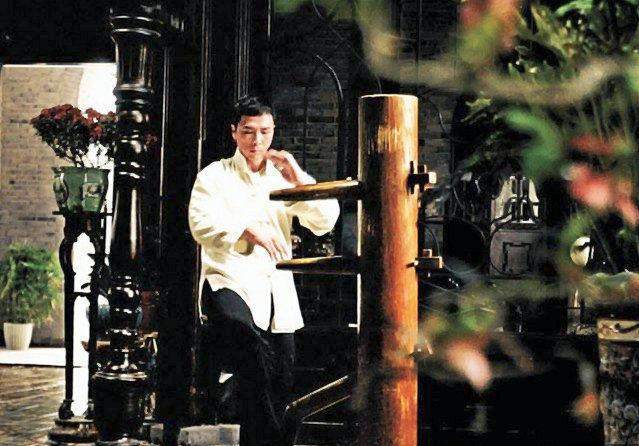

第六名:詠春拳

關于詠春拳的起源有許多傳說和歷史版本。而發展至今的詠春拳實質上是經過歷代詠春先師逐步發展完善而成。雖然有許多人認為詠春拳源自川滇邊區,流行于福建,而揚名于廣東佛山,但是由于文字資料的缺乏,有關詠春拳的歷史只在群眾中口頭流傳,再則就是野史小說的描述。隨著時間的推移,說法就互有出入,故有關詠春拳的起源,一直都是眾說紛紜,沒有一個統一的說法。

對于傳承,大家最熟悉不過的就是葉問了,葉問年幼時天資聰穎,然體弱多病,當年佛山詠春拳宗師陳華順租用葉問家宗祠設館授徒,葉問有幸拜陳華順為師,學習詠春拳術。1949年,57歲的葉問離開佛山赴香港定居。此后二十多年里,他在港多地設館授徒。葉氏門下高徒輩出,特別是憑著非凡的中國功夫揚威世界的李小龍。

詠春拳的拳術套路主要有小念頭、尋橋和標指三套拳及木人樁。基本手法以三傍手為主,還有挫手、撩手、破排手、沉橋、粘打。主要步型有四平馬、三字馬、追馬、跪馬、獨立步等。它是一種集內家拳法和近打于一身的拳術,要求手、腰、馬、心、意、勁整體合一。強調以“心”指揮“意”,以意引導手、腰、馬運動,從而形成整體合一。它立足于實戰,具有招式多變、運用靈活、出拳彈性、短橋窄馬、擅發寸勁的主要特點,以大閃側、小俯仰、耕攔攤膀、黏摸蕩捋、審勢記牢、曲手留中為手法,以搭、截、沉、標、膀、腕指、黏、摸、熨蕩、偷、漏和“二字鉗陽馬”的身形步法為標志。

第五名:心意六合拳

心意拳相傳為明末清初的武術家姬際可所創的。由于外族入主中原,當時的際可便產生了強烈的反清思想,后來到了河南少林寺后,因武術精湛,便留在那教學,居留期間又對明朝盛行于少林的五行拳深入研究。后有一天忽見兩雞相斗,便遂悟其理而創了心意六合。后來,心意六合拳自洛陽人士馬學禮得際可真傳后,數百年來形成了河南心意六合拳一大支流。

在修習心意拳的時候,有“外三合”和“內三合”的要求。所謂“外三合”是指“肩與胯合,肘與膝合,手與足合”,即是身體各部分在運拳時都要互相配合的;而“內三合”是指“心與意合,意與氣合,氣與力合”,即是要內心的心情與拳招、力度等合一,方可發揮出威力。心意拳的演練路線是以直進直退為主,步法著重穩健堅實。心意拳的十大形是模仿龍、虎、馬、猴、雞、鷂、燕、蛇、熊、鷹的撲擊、穿側、捕食、閃躲等動作,具有明顯的攻守意識,每一形皆有其獨特含意的。

第四名:形意拳

形意拳,又稱行意拳,中國傳統拳術之一。雖然起源說法不一,但廣泛認可的最初創始人是明末清初山西蒲州人(今永濟市)姬際可(1602年—1680年)。形意拳創立之初叫心意六合拳,即心與意合,意與氣合,氣與力合,肩與胯合,肘與膝合,手與足合。現行流傳的形意拳為道光年間河北深州人李洛能在心意拳的基礎上改革創立而成,形意拳講究內意與外形的高度統一。后世尊李洛能為形意拳祖師。

形意拳的基本拳法都以三體式、五行拳(劈、崩、鉆、炮、橫)、十二形(龍、虎、猴、馬、鼉、雞、鷂、燕、蛇、駘、鷹、熊)為主。其練習要領:一要塌腰,二要縮肩,三要扣胸,四要頂,五要提,六要橫順,七要鉆落翻分明。塌腰,即尾閶上提;縮肩,即兩肩向回抽勁;扣胸,即開胸順氣;頂,即頭頂、舌頂、手頂;提者,即頸道內提,橫,即起也,順,即落;起,即鉆也;落者,即翻。起亦為橫,落亦為順。

第三名:八極拳

八極拳為中華武術拳種之一,取其以六種開法(六大開)作為技法核心、破開對方門戶(防守架子)之意。稱“八極”者,系沿用古代有“九州之外有八寅,八寅之外有八纮,八纮之外有八極”的說法,寓“八方極遠”之意。八極拳以其剛勁、樸實、動作迅猛的獨特風格流傳至今,早年因地域不同而被稱作“巴子拳”、“八忌拳”、“八技拳”、“開門八極”、“開拳”等。但近代根據其發勁可達四面八方極遠之處的特點,以“八極”二字定名。

八極拳以六大開、八大招為技術核心,套路有八極小架、八極拳(亦稱“八極對接”)、六肘頭、剛功八極、八極新架、八極雙軟等。器械以陸合大槍、對扎大陸合為主:其勁道講求崩、撼、突、擊、挨、戳、擠、靠、以及撞靠勁、纏捆勁等。特點為動作簡潔、長短相兼、發勁迅猛、撞靠捆跌突出、肘法疊用、下盤穩固。

八極拳技擊講究彼不動,我不動,彼若不動,我以引手誘敵發招,隨即用崩開裹迸之法強開對方之門,貼身暴發,三盤連擊,一招三用,三法,三力,而一舉成功。

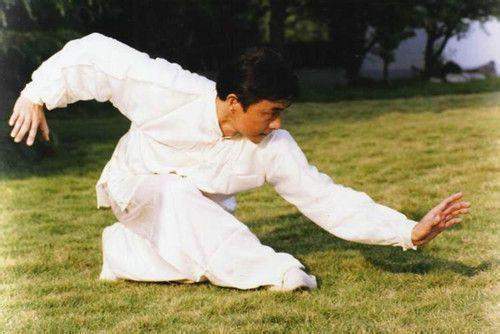

第二位:太極拳

太極拳是練神、練意、練虛靈的拳。練拳時,始終保持精神安然舒適,體態輕松自然,松要松得徹底,要松透,松得毫無拘滯之力,松得百無所有。從預備式開始到整套拳的終了,在全部演練的過程中,思想上都要屏除雜念,靜如止水,精神集中,專心致一,澄心靜慮。所謂“一靜無有不靜”,靜可以保持其大腦神經的清醒靈敏,培養人的智慧聰明。拳經中所謂“一羽不能加,蠅蟲不能落,人不知我,我獨知人”的神明高深境界,正是在穩靜安舒的練拳中悟出而得到的靈敏感應。

練太極拳還要求練時全身放松,但要松而不懈,并須貫以神氣率領。放松要先松心,后松身,從頭、頸、脊、背、肩、腰、胯、膝、手、肘、腕、腳各部關節都須完全松開、松透,毫無拘滯之力,要大松大軟。拳經所謂“一松百松,柔若百折若無骨”,百骸舒泰,氣血暢通,神清骨爽,久之則內勁增長,最后將能生出極柔軟化為極堅剛的松沉柔彈之內力,達到太極拳技能的上乘境界。練到此境界太極才能以靜御動后發制人之驚人速度力量。

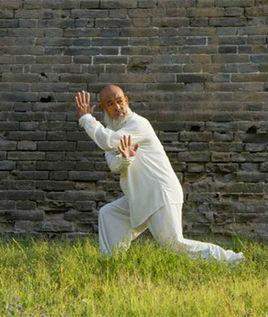

第一位:八卦掌

八卦掌又稱游身八卦掌、八卦連環掌,是一種以掌法變換和行步走轉為主的中國傳統拳術。是中國傳統武術當中的著名拳種,流傳很廣。八卦掌有五大流派,由河北省文安縣人董海川創于清末。在江南游歷時得到道家修煉的啟示,結合武術加以整理而成。八卦掌首先在北京一帶流傳開來,近百年來遍及全國,并傳播到國外(如東南亞地區以及美國)。

八卦掌的特點是身捷步靈,隨走隨變,與對方交手時身體起伏擰轉,敏捷多變。拳諺說它“形如游龍,視若猿守,坐如虎踞,轉似鷹盤”。其基本功以樁步、行步為基礎。身型要求頂頭豎項,立腰溜臀,松肩垂肘,實腹暢胸,吸胯提襠。步法要求起落平穩,擺扣清楚,虛實分明,行步如蹚泥,前行如坐轎,出腳要摩脛(兩腳踝關節相貼而過)。走圈時,內腳直進,外腳內扣,兩膝相抱,不可敞襠。身法講究擰、旋、轉、翻,圓活不滯。手型有龍爪掌、牛舌掌兩種。主要手法有推、托、帶、領、搬、攔、截、扣、捉、拿、勾、打、封、閉、閃、展16法。要求能進能退,能化能生,虛實結合,變化無窮。每掌發出,皆要以腰作軸,周身一體,內外相合,外重手眼身法步,內修心神意氣力。