和朝鮮、韓國日本一樣,越南曾經也受到中華文化的深度影響。不過與之不同的是,從政治區域版圖來看,越南地區甚至幾度劃歸為中國王朝的統治范圍之內,在歷史上存在著長達千年的“北屬時期”,直到在五代十國才開始逐漸脫離中國的直接控制,但是仍然作為中國的藩屬國而存在的。

所以,長期以來越南都是將漢字作為官方文字,“蓋上自朝廷,下至村野,自官至民,冠、婚、喪、祭、數理、醫術,無一不用漢字”,可以說越南所受到的漢文化影響,要比北邊的幾個國家來的深,甚至在越南的史書《大越史記全書》也是將越南人的歷史肇始于炎帝神氏三世孫帝明,從這個角度來看,越南似乎也算是炎黃子孫的一支。

《大越史記全書》

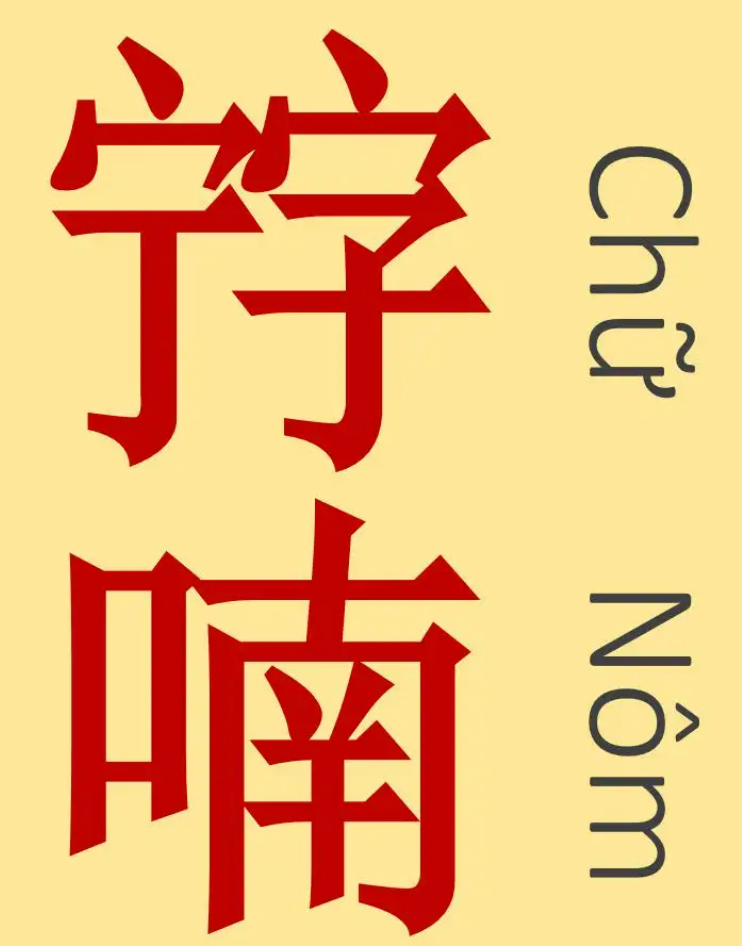

隨著漢文化的逐漸傳入,越南京族忽然意識到漢字的表意與當地的口音多少還是有些出入,所以也試圖創建新的文字體系來匹配當地的口語,也正是在這種情況下,接受過儒家文化教育的越南人便依據漢字的形體結構進行排列組合,并將這種文字稱為“喃字”。

不過,相較于漢字而言,“喃字”實在更為復雜,只有先學會漢字才能進階學會喃字,所以就算是有部分越南統治者想要擺脫漢字文化影響而進行文字改革推廣喃字,卻也是阻力重重,成效甚微。

字喃

于此,在很長一段時間,喃字實際上都只是作為漢字的一種補充,用以記錄一些地名、人名及地方特產等,再就是越南文人會采用喃字作文,但是從更大范圍來看,喃字在越南的使用率并不算高,主流文字仍然是以漢字為主。

可以說,在越南的歷史上,喃字從來就沒有取得過主流的正式地位。但是不能否認的是,喃字體系的創建以及推廣嘗試,寄寓著越南謀求擺脫漢文化控制的政治訴求,也是越南民族性的一大體現,而對于這一點,也是后來近代越南廢除漢字的根本原因。

西學東漸,新字傳入,漢字地位在越南遇到新挑戰

十六世紀的地理大發現,使得越南暴露在西方文化傳播的視野。

隨著西方傳教士踏上越南土地,西方文化也開始在越南得以傳播。然而,越南的口音與文字書寫的復雜程度遠超傳教士們的預期,為了加快教義傳播的進程,傳教士們開始從文字入手,將拉丁文字與當地口語相結合,形成貼合越南當地的拉丁文字體系。

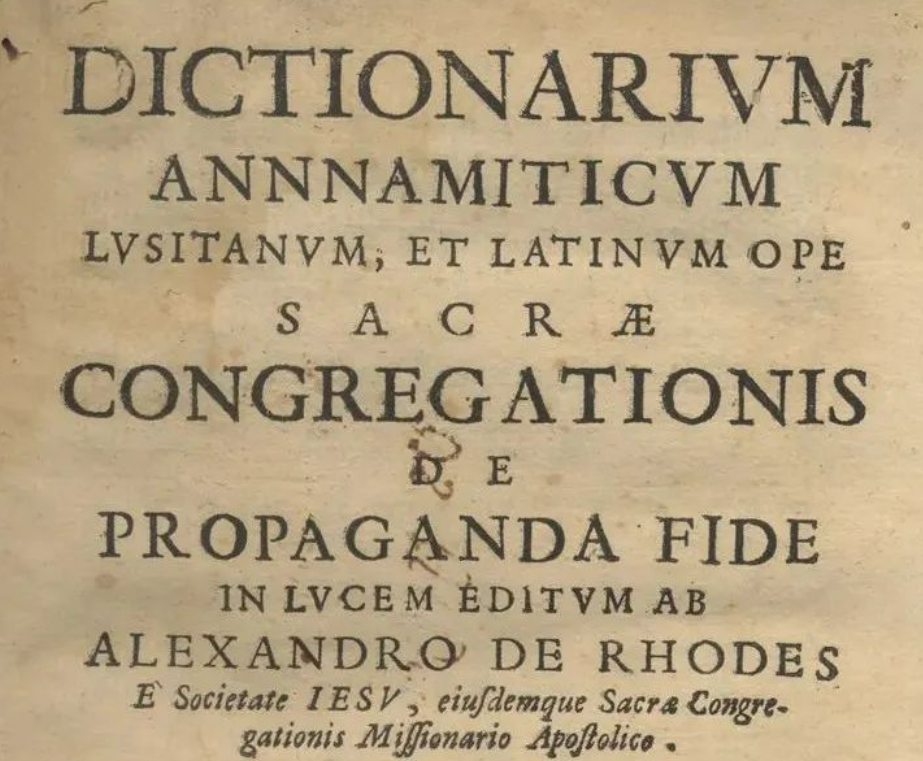

《越葡拉詞典》

1651年,法籍傳教士亞歷山大編纂出《越葡拉詞典》,于此形成較為統一的越南拉丁文字標準,并且在此后不斷得以完善。不過,即便是拉丁文字簡單易學,卻也無法撼動漢字在越南長達千年的影響,所以在這百年的時間內,拉丁文字的傳播范圍僅僅只是局限于宗教傳播,漢字仍然占據主流。

所以,隨著拉丁文字的傳入,越南本土實際上存在著漢字、喃字、以及拉丁文字三種不同的文字體系,而這三種文字體系之間也隨著政治局勢的變化而開啟新一輪的主流地位角逐。

19世紀中葉,法國在東南亞范圍進行殖民擴張,并且于1958年武裝侵略越南,此時的越南還是屬于清朝的藩屬國。不過很顯然,自1840年鴉片戰爭開始,清朝實在無力應付西方列強,所以這也就造成了晚清政府在法國侵略越南時只能保持緘默,眼睜睜看著法國在越南形成事實上的統治。

1883 年,法越簽訂 《順化條約》,越南承認法國統治越南全國,接著1885年中國清政府與法國簽訂《中法新約》,算是正式讓渡對越南的宗主權,也就是在這個時候,越南正式納入法國殖民統治的版圖。

漢字讓路,國語興起,殖民政府與民族主義的利益“合謀”

殖民統治期間,為了割裂越南與中國漢文化之間的聯系,減少中國對越南的影響,法國殖民者極力推行法語教育,然而由于此時越南境內民族主義盛行,法語教育不但是難以推行獲得民眾認可,更是加重了越南民眾的逆反情緒。

既然法語教育體系會激起越南民眾逆反情緒,法國殖民者只能退而求其次把在越南存在幾百年的拉丁文字作為新的突破點,將“越南國語字”拔高到和漢字同等的地位。1865年,法國在越南創建了第一份國語字報紙《嘉定報》,并且此后“在所有的公文、行政證件,國語字和漢字并行使用”。

在越南民族主義者看來,盡管“越南國語字”也算是個舶來品,但是好歹也是和越南當地口語相結合,并且經過幾百年的傳播已經和越南本土文化深度捆綁,已然具備著一定的民族性特征。另外相較于漢字與喃字而言,國語字具備著簡單易懂的學習特征,能夠短時間內就形成較大的受眾群體,而這也是越南民眾開啟民智的基礎,有益于新思想的廣泛傳播。至于漢字,在晚清政府勢弱,漢文化影響力大打折扣的情勢下,在越南已然不足以讓當地民族主義者所留戀。

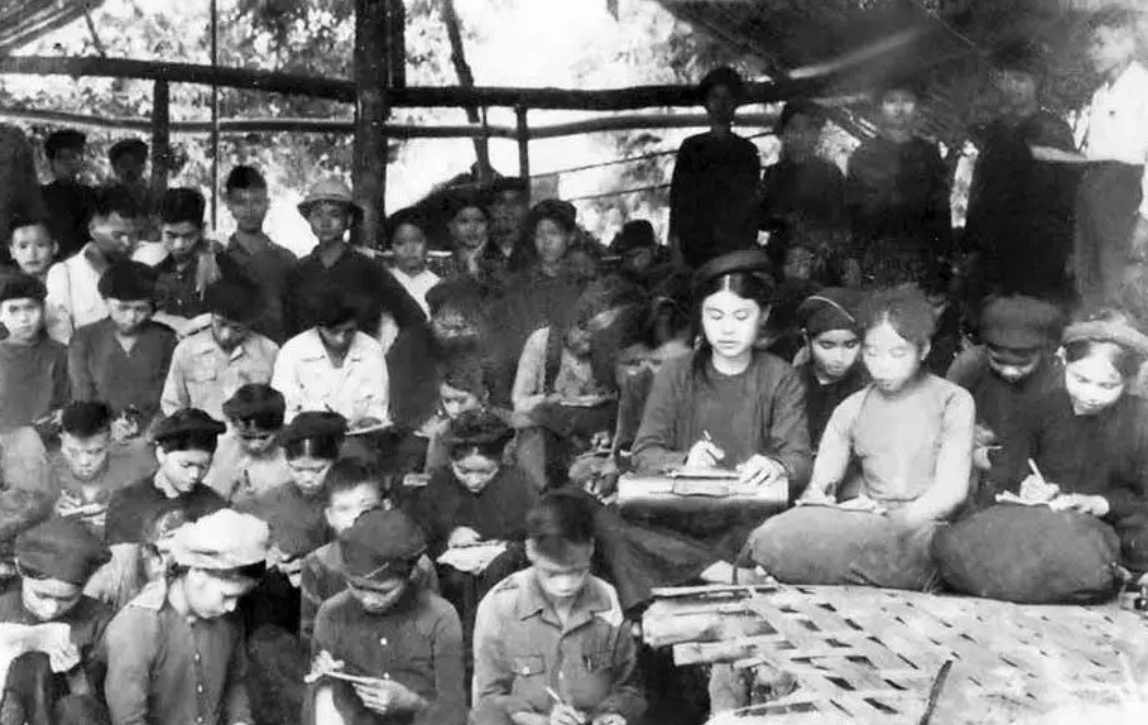

于是,在這樣一種利益導向的思維邏輯之下,法國殖民者與越南民族主義者“一拍即合”,共同推動者國語字在越南的大范圍傳播。一時之間,越南興起開辦國語字學校、報紙的風潮,大幅度增加國語字的使用場景以及使用頻率,而漢字也正是在這期間被不斷擠壓著生存空間,最終只能讓位于國語字。

文字抉擇,廢除漢字,推行掃盲背后的政治考量

漢字在越南日益勢頹已經成為不可改變的事實,但是實際上法國殖民統治期間,漢字在越南仍然還保留有一定的使用空間,畢竟在越南漢字意味著歷史傳承,仍然會有不少文人家庭接受著漢文教育,比如越南的國父胡志明便是其中的代表。

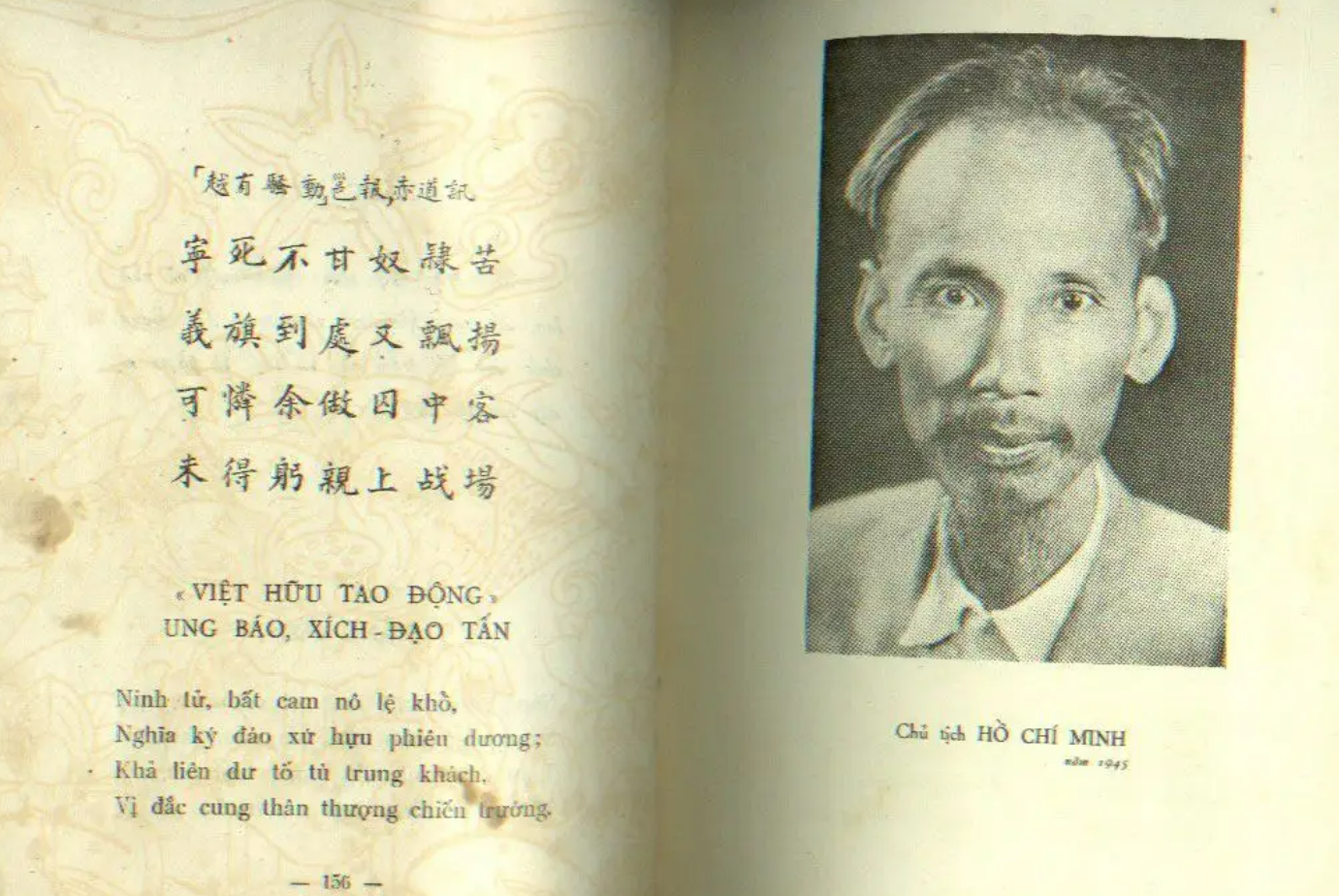

胡志明于1890年出生于越南農村的儒生家庭,他的父親曾經考過科舉中過副榜,甚至還擔任過幾年縣官職務,不過由于不愿意與法國殖民者為伍,所以回到農村當了個教書先生,而胡志明在這樣一種家學環境中成長,自小學習漢文詩書,漢語官話說的極為流利,后又學習拉丁越南國語,在這兩種語言上都較為精通。

按理來說,胡志明本身接受的是儒家文化教育,并且從其革命經歷來看,他對中華文化也是極為熱愛并推崇,甚至在深陷牢獄中也寫下100多首漢文詩歌以表達革命決心。可見,胡志明對中華文化有著極深的感情,可是即便是這樣,在取得越南獨立之后,胡志明也陷入對國家正式文字的抉擇思考中。

胡志明在獄中創作的《越有騷動》:

寧死不甘奴隸苦,義旗到處又飄揚。 可憐余做囚中客,未得躬親上戰場。

1945年,胡志明領導越南人民取得民族獨立,宣告越南民主共和國成立。國家成立之后,就要確定官方文字,而在當時的越南領導層面前,擺著漢字、喃字與國語字三種選擇。不過也正是在這時候,胡志明做了一個決定,推廣越南國語字教學。1946年,越南頒布的憲法第18條規定:“被選舉人必須會讀、寫國語字”。

對此,越南政府層面也曾做出過解釋。漢字太難、國語字簡單,越南文盲率居高不下,使用越南國語字易于掃盲。

從掃盲的角度來看確實如此,拉丁文字在拼寫與推廣上有著更為顯著的優勢,能夠在短時間內取得普及通識的效果,再加上法國殖民統治時期的普識教育使得國語字在民間取得一定的群體規模,更是能夠助推越南的掃盲運動的開展。

然而,如果僅僅只是為了掃盲何須另外專門廢除漢字在越南的使用,大可推行雙語教育,所以在廢除漢字的背后,或多或少還是會有謀求文化脫離的政治意涵。

不過,從越南民族國家的政治考量來看,當時的越南剛剛擺脫殖民控制,取得民族獨立,所以在割裂殖民文化連接上有著迫切的需求,并且產生內生性敏感的特征。于是,在這種高度敏感的“玻璃心”下,就容易將殖民文化的特征類推到漢字文化的影響上,繼而做出一刀切的決定。

再者,越南地處東亞文化圈,即便當時與中國人民有著一定的革命感情,但是仍然會有著被同化的擔憂心態,認為只有廢除漢字才能使得兩個民族形成較為明顯的文化區隔,以保護本國的民族主義,哪怕是要割裂本國的歷史文化。

越南知名學者范維義曾有過這樣一番感嘆:“自從以拼音文字取代漢字之后,越南人似乎也自我筑起了一道將后人與先輩隔離開來的語言和文化的圍墻。一些詞匯如律、例、契約、判官等等,現在只在書本上才偶爾見到,現代的越南人大多數已很少能感受到其背后所隱含的文化哲理和精神價值。”

如今,走在越南的街頭,盡管依舊能夠見到帶有漢字的建筑標識,但是試問當下的越南人,又有多少人會明白這些漢字背后所隱藏的真正內涵呢?