科技改變生活 · 科技引領未來

<li id="c2o42"></li>

<rt id="c2o42"></rt>

科技改變生活 · 科技引領未來

前幾天寫了一篇關于成都名稱從未更改的文章,許多朋友留言說,益州不就是成都嗎,怎么沒有變名稱。今天我就為大家講一下益州到底是如何而來,益州又包含哪些地方,益州的面積有多大。

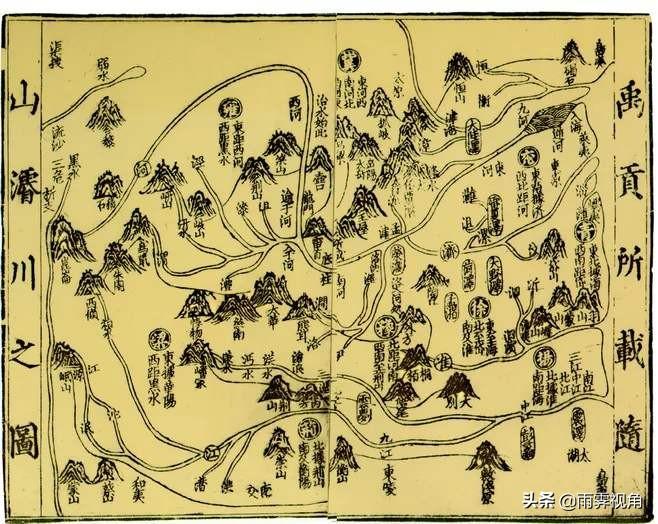

“州”這個名字,很容易讓人聯想起用來代指古代中國的“九州”概念。九州起源起于《尚書?禹貢》,將天下分為九州,亦被稱之為“禹貢九州”。

4000多年前,神州大地洪水為患,禹受命治水,他利用“水往低處流”的特性,將高處鑿通,低處疏導,讓洪水快速通過,最終流入大海。

當然治水成功,并不是大禹一人的功勞,還有其他各氏族首領們的支持和配合,經過13年的治理,江河貫通,洪水注入大海,于是大禹成了夏的首領。各部落首領來朝見大禹,紛紛向他貢獻各州的青銅,大禹就用這些進貢來的青銅鑄造成了九鼎,中華大地初步形成了“九州”。

那么,這九州,究竟是哪九大板塊呢?

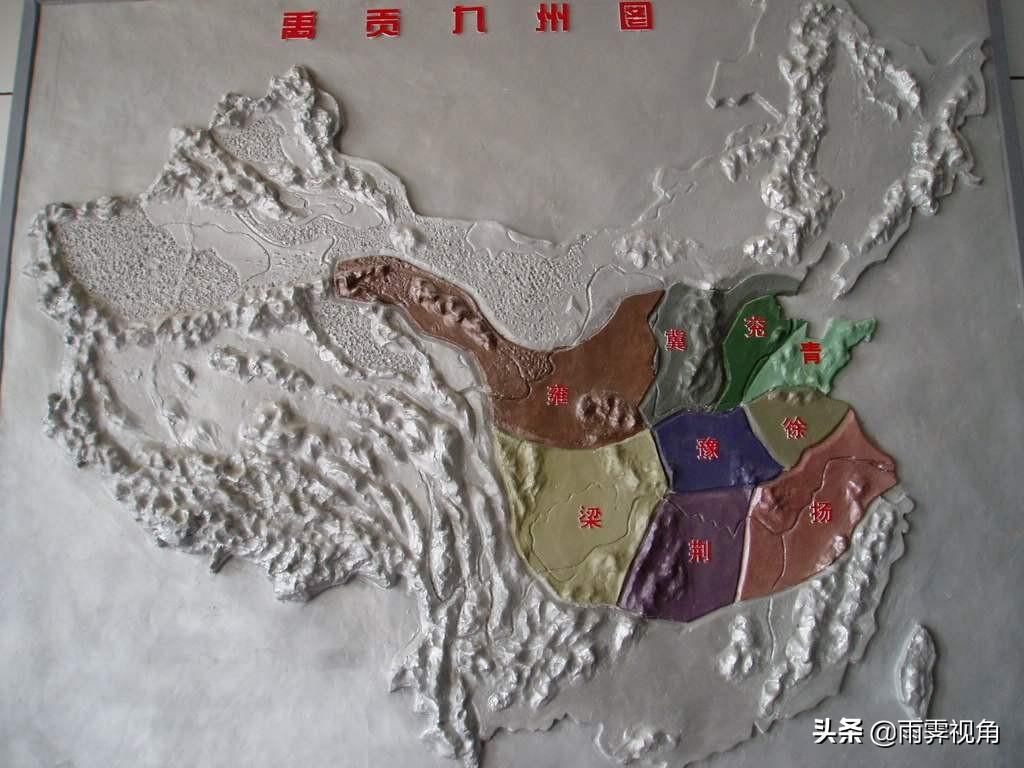

九州,就是一個巨大的井田制九宮格,天子居中,八方朝貢。以長江、黃河為兩橫,江河的上、中、流為三豎,將中國正好分為九大塊。

北方三大板塊

上游:雍州,今陜西、寧夏全境及青海、甘肅、寧夏、新疆部分、內蒙部分

中游:兗州,山東西部與山東河北交界處

下游:冀州,今河北以北。

南方三大板塊

上游:梁州,今四川、重慶、陜西以南地區

中游:荊州,今湖北、湖南一帶。

下游:揚州,今江浙一帶。

黃河與長江之間的三大板塊

中游:徐州,今山東南部、江蘇北部、安徽北部

上游:豫州,又稱中州,今河南。

下游:青州,泰山以東。

因此,黃河、長江之中的地方稱為中原,這也是中國之所以叫中國的原因。

“禹貢九州”的規劃圖被設計出來之時,天下還處在諸侯相爭的階段,這一設計不過是對天下歸一的一種展望。不過秦統一六國后,在行政規劃上并沒有參照“禹貢九州”的設計,而是采用了郡縣制。

直到漢武帝元封5年,將全國分為13個刺史部,這一設計理念,算是真正落地了,然而單從數量來看,就知道,漢王朝所設立的“十三刺史部”,并不完全是對“禹貢九州”概念的照搬,一是當時禹貢九州并不包含今天的河套地區,二是漢朝當時的版圖顯然已經超越了當年“禹貢九州”的面積,所以對于新納入版圖的地區,需要進行合理的安排。

無論“禹貢九州”,還是漢朝行政設計上的“州”,其劃分的基本原則卻是沒有變化的,那就是“山川形便”,以山脈、河流等自然地理特征進行地理單元劃分。

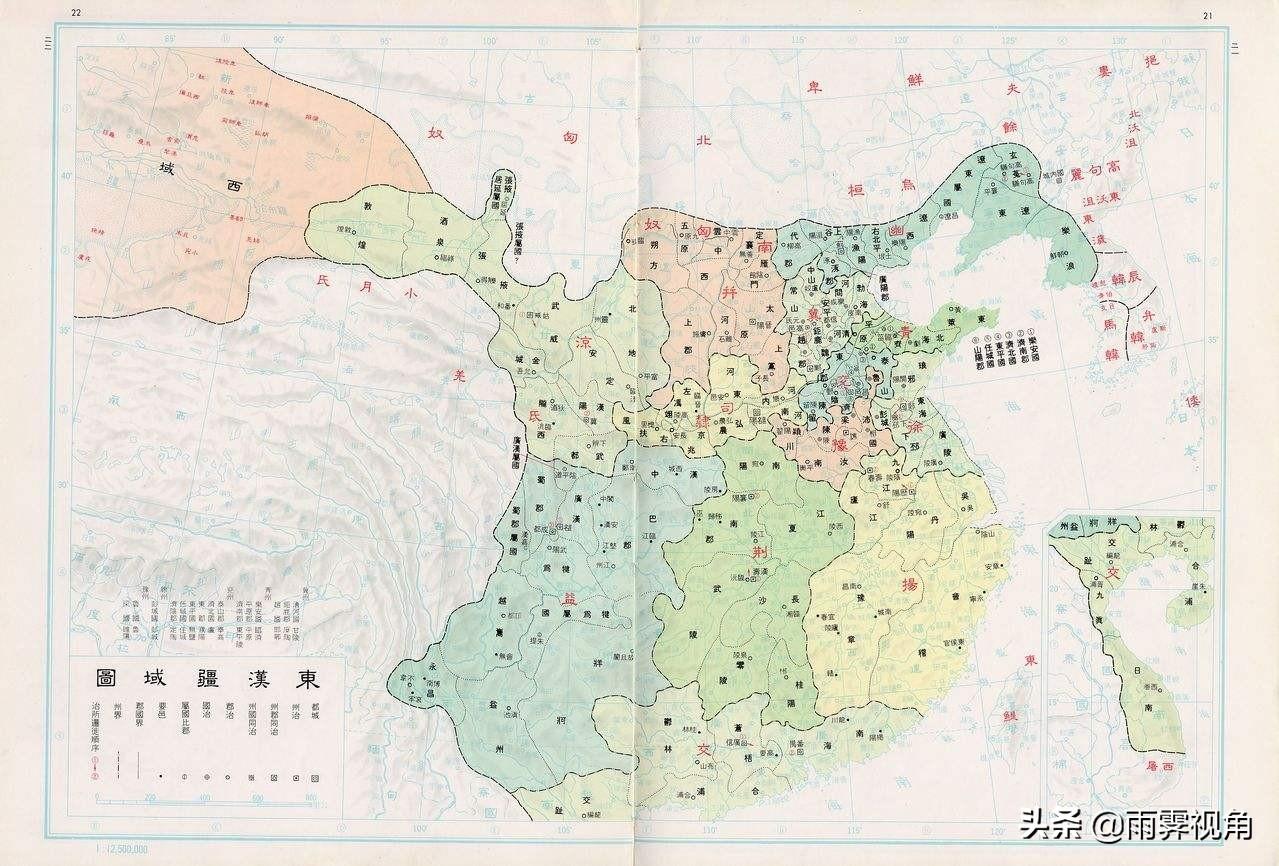

正如我們在三國中看到曹操擊敗黃巾軍之后,將其部隊收編后稱為“青州軍”,董卓、馬超家族的興起于“涼州”;赤壁之戰所爭奪的焦點是“荊州”;最終讓劉備得以安身立命的地區為“益州”。

所以“益州”這一詞是在漢武帝時期出現的,而真正令我們熟悉它,卻是在三國時期。

劉備三顧茅廬請出諸葛亮,諸葛亮《隆中對》說,劉備得益州、荊州二州,便可安天下。而劉備僅靠益州這一地,就形成了三足鼎立之勢。諸葛亮在《出師表》中也說過:“今天下三分,益州疲弊……”所以,蜀漢只有益州一個州的說法深入人心。

以東漢益州為標準,蜀國確實也只有益州這一個州,那如果你以為益州很小,那你就錯了,益州其實非常大,是當時最大的三個州之一,包括今天的四川青藏高原以東、重慶、云南、貴州、陜西省的秦嶺以南,緬甸的東北部,總面積約100萬平方公里。

益州對于東漢來講,算是一個巨無霸一樣的存在。益州在最先成立之初的治所在雒縣,今天的四川廣漢,194年,將州治所遷到成都,所以益州又成了成都的別名,這也是導致許多朋友認為成都曾用過益州這個名字,而事實上,成都的城市名稱卻從未更改過。

三國歸晉后,益州被分割出梁州,包含今陜西秦嶺以南,四川青川、江油、中江、遂寧和重慶壁山、綦江等縣以東、貴州桐梓等地;到唐朝時期,廢除州,郡制,改為劍南道,設劍南節度使,益州這一詞就此漸漸淡出歷史舞臺。

何同