科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

在三國演義當中,蜀漢有五虎上將,曹魏有五子良將,而東吳則有四大都督。

由于赤壁之戰的故事深入人心,周瑜更是成為了大都督的代名詞,當時的大都督就是東吳的軍事一把手。

然而在不同的時代,大都督卻有著不同的權力,到了唐朝時期更是封了眾多都督。

唐朝時期的都督分散于不同的地區,統領當地的軍事事務,與我們熟知的東吳大都督大相徑庭。

那么唐朝時期的四個大都督,分別是在什么地方?

都督一詞是我國古代的軍事首長名稱,最開始的時候該職位主要用于監督軍隊。

到了光武帝時期,朝廷開始征戰四方,每次出兵之前都會在部隊當中設立一個職務,專門監督軍隊。

等到班師回朝之后,該職務就會被取消,東漢末期這個職務被稱為都督。

早在公元180年光和中期,都督這個官職就已經出現,一直到三國時期發展成了軍事領導長官。

在三國時期都督更是一項極為重要的職務,區別于光武帝時期的監督軍隊,直接發展成了中央或者地方的最高軍事長官。

當時都督是一項比較常見的武將官職,魏蜀吳三國都設立了這一職位,當時這個詞會大量出現,原因在于其分成兩種:

一種是偏裨將校,另一種則是軍隊或者區域的統帥,前者是帳下都督,權力相對較小,后者是地方持節都督,這個就是我們熟知位高權重的都督。

當時對于都督的任命,主要是選拔有能力的人才,擔任一方統帥,執行相關的軍事任務。

曹魏有東南西北四線都督,蜀漢有漢中、江州、永安、庲降都督,這些相當于坐鎮一方的統帥。

東吳的都督比較特別,他們的權力和地位相當于大將軍級別,直接成為國家最高軍事長官。

東吳的四大都督都是獨當一面的人才,首任大都督周瑜,協助孫策橫掃江東,赤壁大破曹軍;魯肅則提出榻上策奠定東吳的發展方向,促成孫劉聯盟;呂蒙白衣渡江,擴大了東吳的版圖;陸遜用夷陵大火和石亭之戰,兩次保全東吳。

通過東吳的例子,足見當時能夠擔任都督的都是當時之英才,不過隨著歷史的發展,都督之職在之后發生了變化。

到了當朝的時候,都督這一職位還存在,但是此時都督的權力已經區別于此前,人數反而遍地開花。

唐朝的第一批都督,設立于李淵剛剛起兵之時,當時李淵在太原建立了一個大將軍府,設立了兩位大都督。

左大都督是太子李建成,右大都督則是后來的唐太宗李世民,兩人分別掌管左右三路軍,當然總指揮自然還是李淵。

在李淵成功進入長安之后,左右兩大都督就改為了左右兩大元帥,其實所謂的大都督就是后來的元帥,只是礙于領導者的職位。

在唐朝初年,大都督一職一直都是由親王擔任,無論是李建成還是李世民都是皇族內部成員。

區別于有能者居之,唐朝時期的地方軍事大權牢牢掌握在了統治者手中,不過這也和當時的國內環境有關,唐朝是一個大一統王朝,都督的軍事作用相比戰爭時期會有所減弱。

唐朝在歷經了自李淵開始到武則天為止的六位皇帝之后,皇位重新落到了此前被廢掉的李旦手上。

隨后李旦就開始在全國范圍內設立了二十四位都督,這些都督的任務不再只是軍事職能,而是監督當地刺史以下官員的行為。

在李旦設置的二十四個都督當中,總共有三個級別:

最低級別是下都督,總共管理十個州。

中間一級的是中都督,同樣管理十個州。

最高級的就是大都督,大都督的數量僅僅只有4個,其治理的城市也是當時極為重要的城市之一:揚州(江蘇省揚州市)、益州(四川省成都市)、并州(山西省太原市)、荊州(湖北省荊州市)。

這四個城市自古以來就是重要城市,也是眾多割據政權的核心城市,唐朝選擇在這四個城市設立大都督,自然有著其重要的考量。

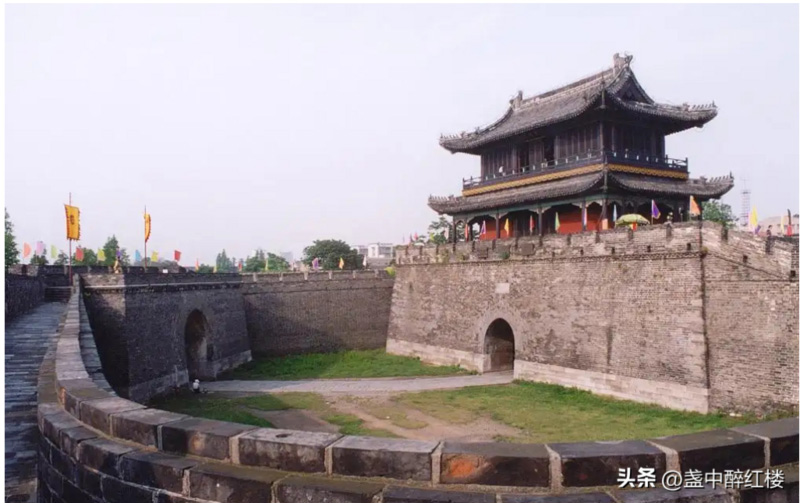

首先是大家都很熟悉的荊州,當時的荊州范圍十分廣闊,比現在的荊州市要大出不少。

荊州在歷史上的重要戰略地位不言而喻,三國時期兩場改變歷史走向的戰爭就爆發于此,絕對是兵家必爭之地。

即便是到了唐朝,荊州的重要戰略地位依舊沒有改變。

當時的荊州西邊是巴蜀,北面是襄陽和漢水,東邊就是長江和吳地,南部是兩廣地區。

占據荊州就能夠同時兼顧這四個地方,巴蜀、兩廣、吳地都是能夠割據一方的寶地,襄陽則是北方政權南下的必經之路,從戰略角度來看只要牢牢掌握荊州就能夠俯視四地。

再者就是地理位置的優越,我國的東南部以大興安嶺至苗嶺為分界線,東南部地區是平原,西北地區則是山地。

荊州的位置就在分界線上,同時還位于長江的中游,遏制下游的同時也能夠攔截上游。

正因如此,唐朝在荊州設立大都督,不僅能夠牢牢掌控長江,而且還能夠間接控制附近的戰略要地。

故而荊州大都督是一個極為重要的職位,長江以南幾乎都在其掌控范圍之內。

四大都督當中,最北部的是山西太原,太原與荊州相似,是我國中原地區的重要戰略城市。

太原邊上的太行山以東就是華北平原,北面是陰山以及漠北地區,西邊是黃河,南邊就是中原的重要城市洛陽。

洛陽則是關中長安的重要橋頭堡,洛陽地區是拱衛首都的存在,因此守好太原就能夠保全首都。

此外太原是當年李淵起兵的地方,也是李淵的封地,可以稱得上是唐朝的龍興之地,對于唐朝來說具有特殊的意義。

由于太原以北就是漠北地區,因此太原在歷史上是中原王朝與北方游牧民族的前線地區,雙方的部隊經常會在此地交戰。

在太原設立都督也有鎮守北方的意義,不過大唐盛世時北方的游牧民族帶來的威脅相比西北地區的壓力會更小,但是戰略意義不容忽視。

后來在唐玄宗時期的公元729年,唐朝在山西省東南部的長治地區又設立了一個大都督,當時稱為潞州地區,與太原都督在地理上比較接近,足見此地的重要性。

荊州和太原都有著重要的地理戰略價值,還有另外兩個都督則分屬東西,兩地都是掌控兩大地區的重要核心城市。

最東邊的是揚州,唐朝為何選擇揚州而不是南京?因為南京的政治意味重大,唐朝以前曾經有過六個政權在南京定都。

可以說在唐朝以前,只要是江南的政權,就必然會選擇南京作為首都,如此一來如果在南京設立都督,無異于是為割據政權創造條件。

而且自隋唐以來,一直對于南京都是采取打壓的態度,就是為了防止南方出現割據政權。

揚州則在長江下游的北岸,淮河的南部,在此地設立都督能夠很好地掌控江南。

如果有人想要在揚州割據,想要剿滅也比較簡單,因為揚州在長江北岸,不需要面臨渡江難題。

當時的京杭大運河經過揚州,因此揚州也在南北運輸的關鍵位置。

江南的錢糧賦稅都需要經過揚州,江南地區是富庶之地,朝廷對于這里的稅賦十分重視,設立都督有利于確保賦稅的安全。

自南北朝之后,我國的經濟中心開始有向南方轉移的苗頭,而揚州則成為了江南地區最繁榮的城市。

當時的揚州經濟十分發達,是全國的經濟中心,江南地區都往揚州聚集,綜上所述,如此重要的一個戰略城市,設立都督也是必然的選擇。

在唐朝有一句很出名的話:揚一益二。顧名思義就是經濟方面揚州第一,益州第二。

而唐朝在西邊設立都督的城市則是益州成都了,成都的四川盆地自秦以來就是著名的天府之國,物產優渥資源豐富。

三國時期劉備就是靠著益州一州之地與兩外兩國三足鼎立,諸葛亮的隆中對也認為四川有重要的戰略地位。

四川盆地在唐朝和江南一樣,都是我國的重要經濟中心,而且成都的地理位置比起揚州更加突出,當時的成都是首都長安的后院。

因為長安所在的關中地區與四川盆地臨近,中間隔著兩重大山,北面是秦嶺、南面是巴山,中間還隔著一個軍事重鎮漢中。

因此雖然從長安去成都的路途艱險,但是在沒有軍事壓力的情況下還是比較好走的,一旦長安遇到困難,皇室可以立刻從長安出逃,然后翻越兩座大山來到成都。

唐玄宗李隆基在安史之亂時,被安祿山殺進長安,于是李隆基趁機出逃就來到了成都。

因為成都不僅物產豐富,而且地勢險要,用來躲避戰亂絕對是一個好的選擇。等到天下大勢穩定了之后,在從成都出來,正如鐘會所說:“留在成都也不失為劉備也。”

而且經過多年的發展,成都已經是當時西南地區的最大城市,在重慶還沒有現在那么發達之前,成都就是西南第一城。

當時的成都就相當于現在的重慶,城市的重要性不言而喻,因此在這里設立大都督也是很有必要的。

當時唐玄宗來到成都之后,還一度將此地成為“南京”,雖然后來還于舊都之后就取消了這個稱號,但是成都地區的重要性依舊存在。

此外成都附近的岷江也是長江的源頭上游,從四川盆地出發可以順流而下直達江南,與當時的揚州都督遙相呼應,而荊州則在這個路線之上,可以說南邊的三個城市都和長江有著重要的關系,因為當時掌控這三個城市就等于掌控了長江以南的地區。

唐朝在這四個地方設立大都督,就等于對全國的東南西北四個方面增加了一層保障,但是唐朝中后期藩鎮割據嚴重,四個地方的都督也存在一定的風險,不過四個地方的都督對于當時唐朝的統治還是起到了十分重要的作用。

這四個城市就是唐朝時期的四大都督所在地,其實這四個城市的地位就相當于現在的直轄市,每一個城市都有不同的作用。

南北兩地有更多的軍事戰略考慮,東西兩城則更多是出于經濟政治,四個城市在歷史上也一直都是極為重要的城市。

金夕林

<strike id="48q48"></strike>

<strike id="48q48"></strike>