偉大領袖毛主席的《沁園春·雪》中寫道:“惜秦皇漢武,略輸文采,唐宗宋祖,稍遜風騷”,能在秦始皇之后,被毛主席提及的漢武帝劉徹,就是今天的主角。漢武帝劉徹被后世稱為“千古一帝”,和秦始皇齊名,在位54年的這段時期被稱為“漢武盛世”,今天就一起走進這段歷史。

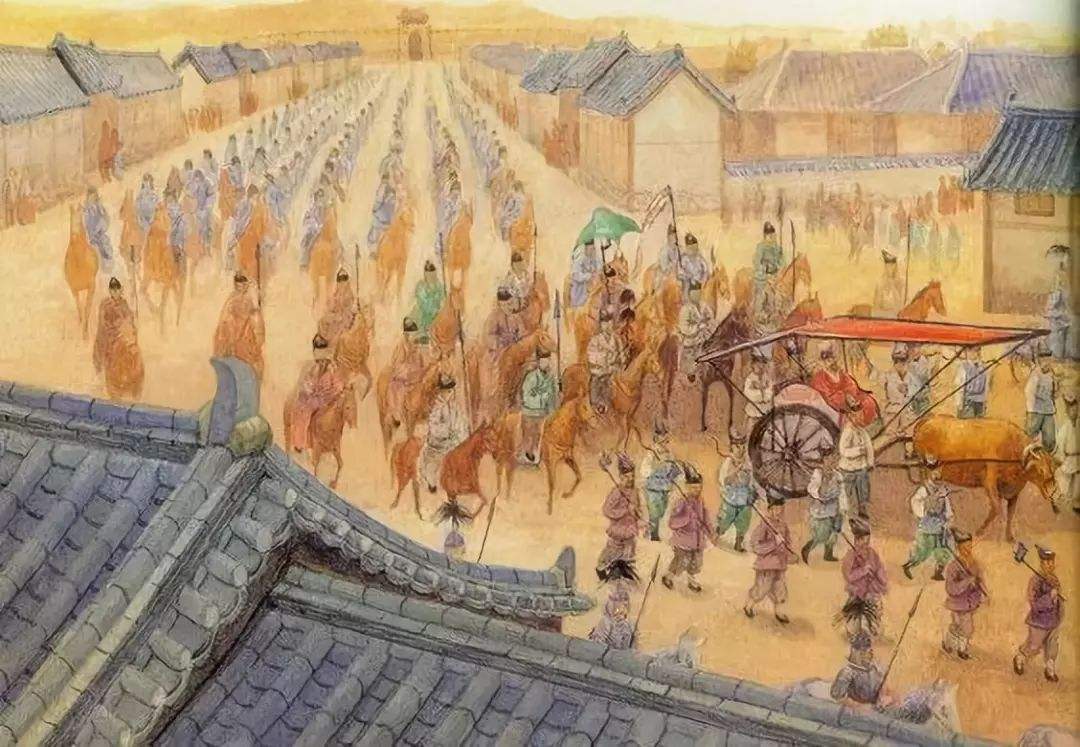

漢武帝繼位

漢武帝劉徹的父親是將“文景之治”推向頂峰的漢景帝劉啟,劉徹16歲那年,漢景帝已經病重,時日不多,但仍帶病為劉徹主持加冠儀式,在古代,16歲就是成年,加冠儀式實際上就是成人禮。十天后,漢景帝病重逝世,劉徹順利繼位。

借力外戚

年輕的漢武帝本來就是漢景帝的第十個兒子,無論政治能力還是人脈關系上都處在一個比較弱的地位。因此劉徹為了鞏固自己的皇權地位,選擇韜光養晦,先依仗太皇太后竇氏和太后王娡的外戚力量,朝中的大事小情,事無巨細,統統“奏事東宮”,就是向太皇太后和太后匯報國家大事。并且任用太皇太后竇氏的侄子竇嬰為丞相,太后王娡同母異父的弟弟田蚡為太尉。然而竇嬰和田蚡在思想學派上尊崇的是儒家思想,劉徹做太子時,他的老師也是一位儒生,因此劉徹自身也很推崇儒家思想,分別任命了儒家學派的趙綰為御史大夫,王臧為郎中令。這樣一來,掌管國家大事的丞相,掌握軍權的太尉,以及負責京城安保的郎中令全都尊崇儒家思想,就和漢武帝劉徹在學術方面形成了統一。

然而太皇太后竇氏是從漢文帝時期就一直信奉黃老之學的道家思想和法家思想的“守舊派”,她尊崇無為而治,清靜無為結合嚴格的律法來治理國家,很不喜歡儒家那套禮儀制度,從而形成了太皇太后和大臣們之間的矛盾,甚至開始疏遠自己的侄子:丞相竇嬰。

學術斗爭

漢武帝劉徹尊崇儒家思想,聽信儒生們的建議,想要到泰山封禪,修建明堂。所謂明堂就是帝王宣明政教,會見諸侯,祭祀先祖的地方,如果明堂建成了,國家的整體學術思想就要從黃老道學改為孔孟儒學,這件事讓太皇太后竇氏感覺到不安,大力阻撓漢武帝修建明堂。劉徹猶豫不決的時候,御史大夫趙綰請求劉徹不要再將國家的政務大事向太皇太后稟報,竇太后聽說后勃然大怒,秘密派人搜集趙綰和王臧的罪證,要求劉徹將趙綰和王臧打入大牢,不久后二人死于獄中。

丞相竇嬰和太尉田蚡也被罷免,改任許昌和莊青翟為丞相、御史大夫;明堂等儒家禮制也被廢棄。漢武帝早期的“學派斗爭”以竇太后一脈的獲勝告一段落。

劉徹對這件事當然是非常不滿的,但是王太后勸告劉徹:“你剛即位,大臣還沒有完全服從,就先搞明堂,惹惱了太皇太后,我聽說你又忤逆你的岳母長公主劉嫖,得罪她們母女,婦人容易得罪也容易取悅,你一定要慎重。”

劉徹聽從王太后的勸誡,決定繼續韜光養晦,表面上沉湎于游玩和打獵,同時也進行了一系列為自己以后雄圖霸業做基礎的舉措,比如派遣張騫出使西域,派嚴助討伐閩越,也以此來轉移太皇太后的注意力。

外戚斗爭

五年后,竇太后病逝,劉徹開始完全掌控皇權,先是借口許昌和莊青翟辦理喪事不力,將二人罷免,啟用自己的舅舅田蚡為丞相,任韓安國為御史大夫。劉徹對田蚡幾乎是言聽計從,對竇氏一族開始漸漸疏遠,原來的丞相竇嬰也就失去了權勢,閑賦在家。

丞相田蚡受到漢武帝的寵信,手握大權后就開始驕橫無禮,公然向竇嬰索要封地,并向漢武帝彈劾竇嬰的親信灌夫,說灌夫橫行霸世,讓百姓受苦,請求查辦。漢武帝批準并讓田蚡自行處理,竇嬰和灌夫也抓到了田蚡接受淮南王重金,意圖不軌的把柄。后來田蚡還是用對皇帝不敬的借口把灌夫抓進了牢獄,竇嬰想要營救灌夫,就到漢武帝面前和田蚡當庭辯論,漢武帝迫于王太后的壓力,以及刻意疏遠竇氏外戚集團,先后借口處決了灌夫和竇嬰。不久后,田蚡也重病不起,傳說田蚡聲稱自己見到了竇嬰和灌夫的冤魂向自己索命,最后驚懼而亡。

這場外戚斗爭也以兩敗俱傷為結局完滿結束。

獨掌大權

漢武帝失去了這些重臣,就開始啟用外戚以外的賢能之人,再次開啟了他推崇儒家思想之路,先是任命儒生公孫弘為丞相,并且封為平津侯,打破了非列侯不得為丞相的慣例,任命張湯為御史大夫,同時請來了已經辭官的大儒董仲舒,并向董仲舒策問國家大事,又稱“天人三問”。第一次策問,漢武帝問的主要是鞏固統治的根本道理,第二次策問,武帝主要是問治理國家的政策,第三次策問主要是天人感應的問題。

董仲舒出生在大地主階級家庭,家中藏書非常多,推崇《春秋公羊傳》,30歲就開始招收學生,授課講學。董仲舒向漢武帝提出“罷黜百家,獨尊儒術”,被漢武帝采納。為后世千年帶來了極為深遠的影響。

漢武帝之所以“獨尊儒術”,和當時的社會環境以及自己的宏遠抱負有很大的關系,當時的社會環境經歷了長年累月的黃老思想的無為而治,快速發展了經濟,可以說是國富民強,然而七國之亂后潛藏的分裂局勢也一直是漢武帝集中皇權的隱患,漢武帝早有征討匈奴的雄心壯志,必須要保證國家安定。沒有內亂的困擾,自己才能安心出征。

罷黜百家,獨尊儒術

當時的漢朝雖然國力強盛,但是一方面是諸侯王的潛在威脅,另一方面漢高祖劉邦留下來的大量列侯,也就是地主階級,壟斷了田地的租用和稅收,很容易造成百姓的不滿造成農民起義。

董仲舒認為想要讓國家不出現內亂,

首先要統一思想,讓百姓做事情全部都要遵循儒家思想的禮儀和準則,其他各派思想只會迷惑百姓的心智,因此要罷黜百家;

第二要限制地主階級的壟斷,縮小貧富差距,去除嚴苛的法律,而是以德治國,提高地主階層的德行,讓百姓安居樂業;秦末時期就是因為嚴苛的律法導致農民起義,所以保障農民的利益,認為農民只要有一口飯吃就不會起義。

第三是限制皇權,儒家思想講究天人合一,天人感應,而董仲舒借用秦末起義,將百姓比作是天,認為對百姓施加恩澤,百姓就會感恩皇權,那么“天”就不會有災禍出現,所謂“天賦皇權”其實也就是百姓給了皇帝安心治國的保障。然而這一條往往都被歷代君王誤解,認為“天”是浩瀚縹緲的無盡宇宙,是天命,天意。而董仲舒在這個時期提出的“天”實際上是借喻百姓。

董仲舒提出“擺出百家,獨尊儒術”更像是為民請命,為百姓謀取福利,而同時,漢武帝劉徹想要的正是穩定的社會環境,非常贊賞董仲舒在“天人三問”中的回答和他的思想方針,于是采納了能夠統一思想,限制地主階級,天人感應的儒家思想的治國方針。

這一方針的實施也為漢武帝后期征討匈奴,連年作戰打下了堅實的基礎。至此學術斗爭在董仲舒提出的“罷黜百家,獨尊儒術”被漢武帝采納后,得到了徹底的勝利,當時的學術研究,只要不在儒學范疇之內,統統不得發展。