科技改變生活 · 科技引領未來

<strike id="yqq24"></strike>

科技改變生活 · 科技引領未來

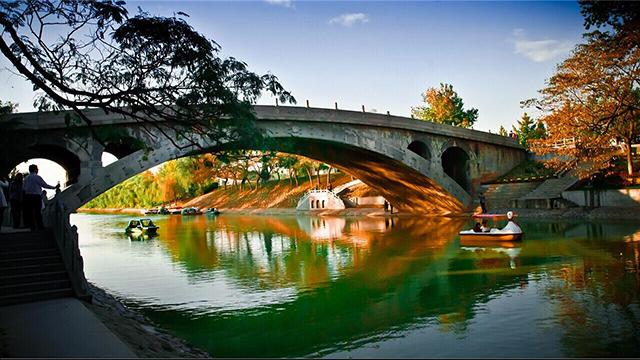

元代劉百熙在詩里這么寫道:"水從碧玉環中去,人在蒼龍背上行。"這兩句詩寫的是趙州橋,原名安濟橋。水從碧玉環一樣的橋洞流過去,人走在橋上,就如同走在飛龍一般騰空的橋身上。

中國被稱為"橋的國度",根據考古,早在原始社會時期,就有橋的修筑。我國的古橋有的千年不倒,其中不得不提的便是趙州橋這座世界上現存保存最完好、年代久遠的石拱橋。

趙州橋位于河北省的趙縣,在河北所有縣里,趙縣以它的石頭最為出名,小小縣城里面就有三個古代中國著名的石質建筑,趙州橋就是其中一個。

關中到北京方向是自古以來極為重要的交通要道,河北有許多城市都位于這條交通要道之上,該道主要沿太行山東麓北上,一路經過多個重要城市直到北京,例如邯鄲、邢臺、正定、保定。

因此這條南北向的運河無論是對于從北京南下中原還是山西東出太行來說,都是必由之路,此處就像是交通大動脈。

這幾條穿過太行山脈和華北平原的河流,雖然滋養著燕趙大地,但是對于重要地理環境來說,其實是極為影響南北交通的累贅。考慮到渡船過河不僅速度慢,還需要受到多方面因素制約,隋朝政府作了一個影響重大卻也是必然選擇的決定——修建橋梁。

趙縣以石頭出名,自然修建的是石橋。中國古代石橋給人印象最深的大多都是江南風格的古橋,那種小橋流水人家里面,一個撐著油紙傘的姑娘站在橋上石階上,看著橋下小船從小小的橋洞中駛過。

然而此處卻必須煞風景的告訴大家,事實上,此處修建的并不是充滿詩情畫意的石橋,那樣的石拱橋在趙州橋所處的環境,活不了多久就會變形坍塌。

趙州橋所在的地方,無論是水路還是陸路,都是人來人往,是當時古代的交通要道,過往的馬車極多。

再看洨河的寬度,具有三十多米,在這么寬的河上修建高拱,對于車輛來說,無論是上橋還是下橋,都需要經過極為陡峭的橋坡,對于過往車輛來說,不僅不方便還極有可能發生交通隱患,這就違背了一開始修橋的初衷。

還有一點就是,洨河周圍的土質都是沙土,沙土松軟,修建高拱石橋的話,兩側橋腳所承受的巨大重量可能會讓橋梁發生嚴重沉降。

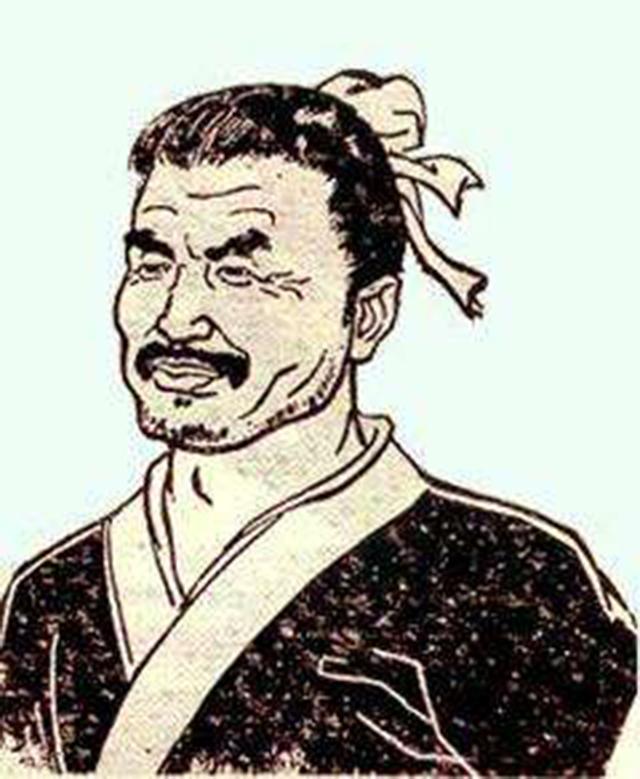

因此,趙州橋的設計者李春,在進行了多次實地考察之后,想出了一個及其創新的做法,將石拱設計成弓狀,弓狀的坦拱避免了陡峭的橋面坡度,還避免了橋梁沉降及橋面變形問題。

在每個大拱上面設置四個小拱,保證了跨度接近四十米的弧形主拱千年以來的穩固,還降低了橋自身的重量。李春的這一創意之處,可謂是世界首創。我們現在來看,在距今一千多年的隋朝,以當時的建筑水平來說,李春能修建成這樣一座科學的石拱橋,實在令人敬佩。

在趙州橋建成以后的一千五百多年里,趙縣所在的地方一共發生了八次大地震。地震帶走了當年繁華的趙州城,許多建筑都已經化為烏有,而趙州橋依舊矗立不倒。

明朝末年,趙州橋已經具有一千多年的壽命,二十八道拱的第五道橋拱也已經發生坍塌了,在當時明末兵荒馬亂朝廷自顧不暇的情況下,根本無人在意這么一座古橋。

換了其他的橋,可能在這樣的情況下,直接橋梁坍塌當場損毀,然而,大概就連李春都不會想到,自己修建的趙州橋生命力極其頑強。

在這種力學結構已經完全不利的情況下,竟還可以堅持撐到了清朝乾隆年間的修繕。并且,在此期間,橋上并非無人通過,相反,趙州橋以其殘缺的身軀依舊承載著百年多的交通。

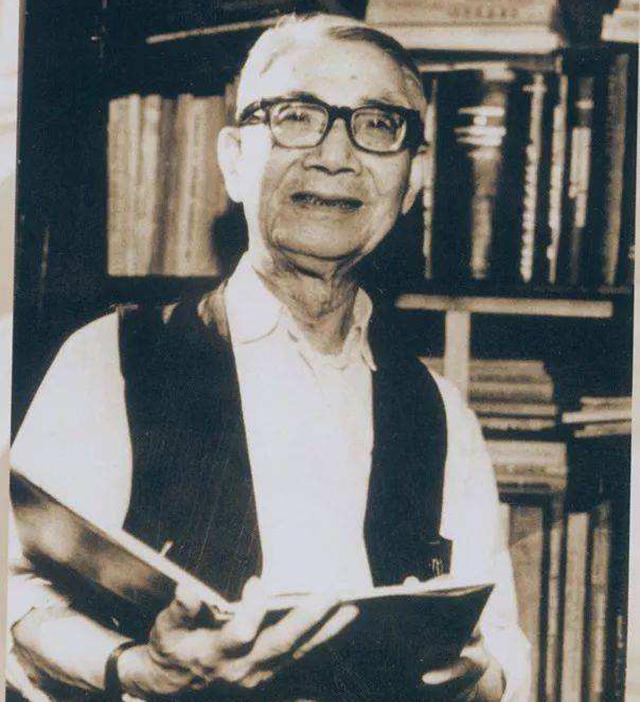

1962年,茅以升在《人民日報》刊發了一篇散文《中國石拱橋》,我們小學課本上的《趙州橋》即節選自其中。茅以升在文章里以白描的手法,對趙州橋進行了簡單的橋梁學科普,"用料省,結構巧,強度高"概括了趙州橋在技術上的成就。

茅以升高度贊揚了趙州橋,稱其為世界上最偉大的石拱橋。李春在當時大膽創新所取得的成就,是至今都值得自豪的。

然而,在許多人看來,這座在國內國外知名度極高的中國古橋,已經消失了。無論是在我們小學語文課本里還是初中的歷史書中,都告訴我們,趙州橋是"世界上現存最古老的一座石拱橋",至今依舊在河北矗立不倒。然而,從某些方面來看,這座現存的趙州橋,或許真的已經算不上一座古橋了。

趙州橋是隋朝修建的,在中國古代歷史上,趙州橋經歷了多次的休整。晚清時趙州橋的橋體有嚴重損毀。1930年,中國橋梁專家梁思成前往趙縣,對趙州橋進行考察,發現趙州橋情況堪憂。

緊接著,國家文化部考察組派出多位學者和專家,到趙縣對趙州橋的現況進行勘察,并擬定方案進行整修。

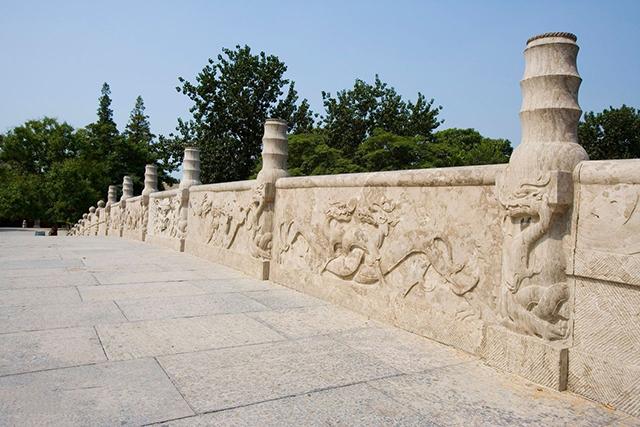

外觀上,文化部建議盡可能地保存橋的舊貌,不能讓新的水泥灰漿玷污原本橋所用的舊石,以免破壞趙州橋的舊貌。

在結構上,建議將仍然采用趙州橋原本的技術,只使用"鋼骨水泥"的伏券對橋梁的橋體進行加固。然而,文化部所建議的方案并沒有被采納,在最終的工程中,趙州橋使用了新的建筑工藝,橋梁的建造工藝被改變了。另外,由于使用了灌溉工藝,橋梁原本的外貌也發生了改變。

盡管修筑之后,橋體更加穩固了,然而趙州橋的歷史原貌和建筑工藝都"煥然一新"。這樣的全面翻新,讓原本認為趙州橋"無價之奇跡寶也"的梁思成極為痛心,這樣的煥然一新,對趙州橋來說,不僅損害了它的歷史,還銷毀了它的藝術價值。

就像是拿著銅油將周鼎漢規擦得油光晶亮一樣,對歷史古物來說實在是一種遺憾。

當然,也有學者認為,按照當時的情況,如果根據文化部所給予的整修方案來對趙州橋進行修繕,先不論其困難程度,就成本方面而言,也不是當時新中國支付得起的。

當時中國正處于百廢待興的時期,許多方面開銷都大,如果將有限的資金拿來整修趙州橋,而忽視當時急切需要改善的工農業,說句不好聽的,實在是"大材小用"。

再者說,當年隋朝修建的趙州橋,一千多年以來修繕了多次,千年之前和千年之后的修橋技術也不斷改革創新,就連趙州橋上面的浮雕也在不斷地變化著。

這么說來,到底哪個算是舊,哪個又算是新呢?隋朝的舊又是哪個?明清休整之后的新又是什么新呢?

另外,其實隨著時代的不斷進步,無論是事物還是技術,都在不斷的革新中。每一件事物都有它存在的價值和意義,只要發揮了它最大的作用,就是具有價值和意義的。

歷史無法重來,盡管確實遺憾千年之前的歷史古橋經過多次整修以后,不再單純地只是古橋。然而,我們依舊需要考慮當時的時代背景。

不論是趙州橋的整修,還是其他的修路、城市建設及整修,往往都不只需要考慮簡單的技術問題,其他的經濟成本、社會影響、政治因素也必須包含在內。

也許當年對于趙州橋的整修令人遺憾或者痛心,但是,從經濟成本和其他因素來看,那或許也只是處于當時時代背景之下,最好的選擇了。

因此,趙州橋究竟算不算是古橋,是不是座假古橋,究竟什么"古"才能算得上是真正的古,就只能看我們每個人自己內心的見解了。

張同林

<center id="6eqo4"></center>