科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

自秦始皇開創皇帝制度,稱帝之妻為皇后,“皇后”這一稱號延續了兩千多年,由此也衍生出了帝之母為皇太后,帝之祖母為太皇太后。

皇太后是皇帝的長輩,是皇帝要盡孝的對象,作為帝之妻的皇后自然也要恭恭敬敬,但有一個問題應運而生。

那些先帝的遺妃,雖然地位上只是先帝的妾妃,但畢竟是皇帝的庶母,也是帝后的長輩,皇后見到她們應當行何種禮節呢?

其實,從秦朝到清朝,先帝遺妃與新帝后妃之間禮節的記載是很少的,哪本史書中也沒直說皇后應該對先帝遺妃執何禮?

不過從東晉到明朝,在史書的縫隙中又透露了不少她們之間的關系,到了清朝,保存下來的記載更多,我們可以一窺其中的細節。

帝制時代兩千年,先帝遺妃的影響力幾乎少得可憐,她們若不是新帝生母,最大的可能就是老死宮中,有些朝代較為開明,在老皇帝駕崩后,有兒子的遺妃可以到子孫的封國或府邸居住,享受天倫之樂,但這畢竟也只是少數。

從漢至唐,有兒子的先帝遺妃的政治待遇還是不錯的。

元帝崩,媛為中山太后,隨王就國。—《漢書?馮奉世等傳》

在兩漢時期,若先帝駕崩,生育過兒子的先帝遺妃可以到兒子的封國稱“王太后”(“王”是爵位),比如漢元帝駕崩后,傅昭儀前往兒子劉康的封地定陶,成為了“定陶太后”,馮昭儀前往兒子劉興的封地信都,稱“信都太后”(后改為“中山太后”)。

魏晉南北朝時期制度較為混亂,但這一規制斷斷續續仍在實行,只是把“王太后”改成了“國太妃”,到了唐代,仍延續此制。比如唐太宗駕崩后,韋貴妃跟隨兒子紀王李慎稱“紀國太妃”,燕德妃跟隨兒子越王李貞稱“越國太妃”,唐憲宗李純的遺妃鄭氏在兒子登基前是“光國太妃”,因為他的兒子李怡(后改李忱)受封為“光王”。

在韋貴妃和燕德妃的史書記載上,透露了一些先帝遺妃和新帝皇后的相處模式。從政治地位來說,皇后要高于先帝遺妃,這是毋庸置疑的,歷朝歷代皆是如此,無論是禮制規定,還是具體典禮的施行都能證明這一點。

比如在封禪泰山時,皇帝李治為首獻,皇后武氏為亞獻,燕太妃雖然是長輩,卻也只能是終獻,這就是禮儀典制上的地位差距。

禮畢。又改服。奉謁寢宮。其崇圣宮妃嬪。大長公主以下。及越趙紀三國太妃等。—《唐會要》

但是,從宗法地位來說,帝后要尊敬先帝遺妃。李治夫婦十分尊敬韋太妃和燕太妃,在祭祀唐太宗昭陵時,要將她們奉于長輩之席,但也沒有明確提及帝后要不要給她們行禮。

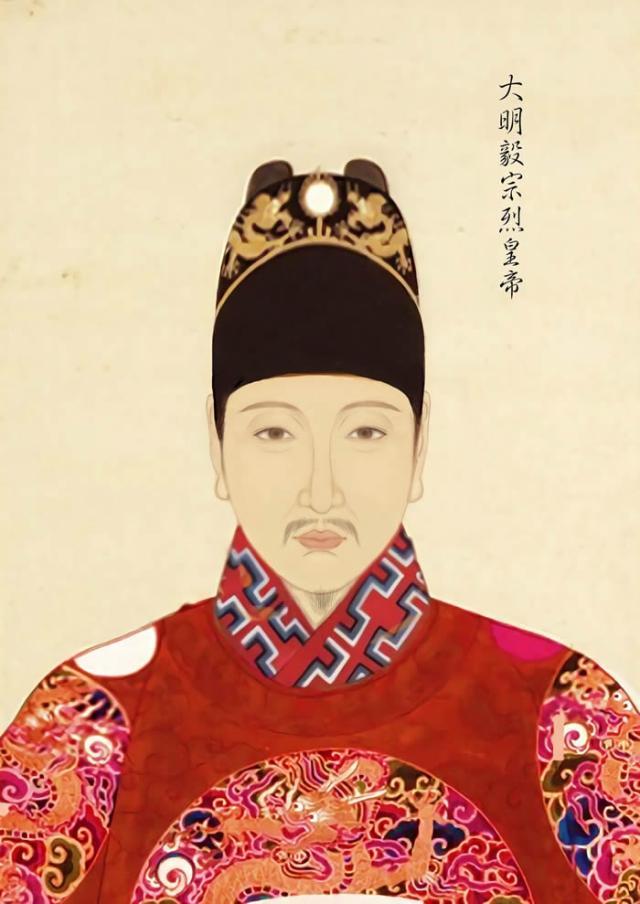

到了明朝,先帝遺妃在新朝的記載極少極少,而且明朝對先帝遺妃的稱呼十分特別,明朝雖然也有皇貴妃、貴妃、妃這些封號,但“貴太妃”“皇貴太妃”是清朝才有的,在明朝的官方文件中,一般稱先帝遺妃都是“夫君廟號”加“夫君授予的封號”。

比如宣宗朱瞻基的吳賢妃,她在正統和天順年間稱“宣廟賢妃”,再比如嘉靖帝的祖母邵氏,她在孝宗、武宗朝稱“憲廟貴妃”。

終明朝二百多年,明廷官方承認且經過正式尊封禮的“太妃”只有一個人,那就是宣懿太妃劉氏,從禮法來看,這位劉太妃是接受了帝后拜禮的。

天啟皇帝朱由校在父親暴崩時倉促即位,因為其已經成年,雖在孝期,也不得不把帝后大婚提上議事日程,選定張氏為后之后,群臣們發現帝后大婚典禮缺少了一位執禮的皇帝直系血親(父母、祖父母)。

在朱由校之前,恰好明朝每位皇帝大婚時都有直系長輩執禮,比如朱祁鎮大婚時母親孫太后、祖母張太皇太后尚在,朱翊鈞大婚時嫡母陳太后、生母李太后尚在,當年身為太子的先帝朱常洛大婚時父親、祖母、嫡母、生母皆在,按照明朝禮法選擇一人來擔當此位就可以了。

可是到了朱由校這里,祖父萬歷帝、嫡祖母王氏、生祖母王氏、父親朱常洛、嫡母郭氏、生母王氏皆已經去世,整個內廷竟然找不到一位可以執禮的直系血親,群臣無奈,只得建議皇帝找一位“代理太后”來執禮。

群臣迅速排除了朱常洛的養母李選侍,剛剛經歷“移宮案”,誰敢再把她搬出來擔當如此重要的位置,而內廷地位最高的先帝遺妃是萬歷帝的鄭皇貴妃,可是因為“國本之爭”,鄭貴妃與前朝大臣很不對付,而萬歷帝臨終遺命兒子將鄭氏尊為太后,朱常洛和朝臣卻違背了萬歷帝的遺詔,如今更不能把鄭貴妃請出來了。

天啟、崇禎時,嘗居慈寧宮,掌太后璽。—《明史?后妃傳》

最終,群臣選定了萬歷帝資歷最深的劉昭妃,她是當年兩宮太后給萬歷帝選的一后二妃之一,如今三人只剩她一個了,雖然地位不如鄭皇貴妃,但是資歷、品德受到內廷尊崇,于是天啟帝尊封其為宣懿太妃,把皇太后璽綬交由其保管,請她住進了慈寧宮。

劉太妃在帝后大婚典禮上執禮,自然要接受帝后朝拜,后來信王朱由檢大婚前,劉太妃和張皇后為朱由檢選王妃,張皇后看中了袁氏(后來的袁貴妃),劉太妃看中了周氏(后來的周皇后),最終張皇后也是尊重了劉太妃的意見。

性謹厚,撫愛諸王。莊烈帝禮事之如大母。—《明史?后妃傳》

到了崇禎年間,崇禎帝更是“事之如大母”,這里的“大母”在古代有“祖母”、“太后”之意,足見崇禎帝對劉太妃的尊崇,既然以太后之禮奉養,帝后妃嬪自然都是要行禮的。

到了清朝,先帝遺妃一般在名義上都可稱“太妃”,但真正經歷過尊封禮的“太妃”少之又少。

除此之外,在“太妃”的基礎上還衍生出“貴太妃”和“皇貴太妃”,顧名思義,“太妃”對應的是妃位,“貴太妃”對應的是貴妃,“皇貴太妃”對應的是“皇貴妃”。

一般來說,新帝即位后在尊封庶母時為表尊崇,還會在其原有位分上再晉一級,比如雍正帝即位后,尊庶母貴妃佟佳氏為“皇考皇貴妃”。

佟佳氏在清朝是一個典型案例。大家可能看到了史書記載的是,雍正帝尊其為“皇考皇貴妃”,不是“皇貴太妃”。

“皇考”是新帝對故去父皇的稱謂,所謂“皇考皇貴妃”就是“我爸爸的皇貴妃”,這在輩分上是沒錯的,至于“皇考皇貴妃”和“皇貴太妃”之間的區別,筆者查閱了很多史料都沒有提及。

上詣壽安宮。如皇貴太妃前行禮。—《清文宗實錄》

不過,對比如妃在道光朝和咸豐朝待遇上的區別,筆者做了一個推測。如妃最初被道光帝尊封“皇考如貴妃”,道光二十六年尊為“皇考如皇貴妃”,咸豐帝即位尊為“皇祖如皇貴太妃”,按照這個尊封順序,“皇貴太妃”的地位略高于“皇考皇貴妃”,而且在《清文宗實錄》中記載,咸豐帝曾多次前往探望如皇貴太妃并行禮,可見“皇貴太妃”在內廷的地位很高,皇帝要盡一些孝道,而“皇考皇貴妃”似乎就沒那么嚴格了。

清朝正兒八經的“皇貴太妃”只有七位,分別是:

康熙帝貴妃佟佳氏(乾隆帝尊為“皇祖壽祺皇貴太妃”);

康熙帝和妃瓜爾佳氏(乾隆帝尊為“皇祖溫惠皇貴太妃”);

雍正帝裕妃耿氏(乾隆帝尊為“皇考裕皇貴太妃”);

嘉慶帝如妃鈕祜祿氏(咸豐帝尊為“皇祖如皇貴太妃”);

道光帝靜皇貴妃博爾濟吉特氏(咸豐帝尊為“皇考康慈皇貴太妃”);

道光帝琳貴妃烏雅氏(同治帝尊為“皇祖琳皇貴太妃”);

咸豐帝麗妃他他拉氏(同治帝尊為“皇考麗皇貴太妃”)。

從清朝留下的歷史記載來看,休說是皇后,就連皇帝也要對這些“太妃們”行禮。

加尊圣祖仁皇帝四太妃為壽祺皇貴妃、溫惠貴妃、順懿密妃、純裕勤妃,上御太和殿閱冊寶,詣寧壽宮行禮。—《清高宗實錄》

乾隆帝即位之初,加封皇祖四妃,其中佟佳氏被尊為皇貴太妃,瓜爾佳氏被尊為貴太妃,王氏和陳氏為太妃,乾隆帝親自到四太妃所居之寧壽宮行禮,皇帝都要行禮,更不要說皇后和其他妃嬪了。

所以,到此已經可以明確,哪怕尊貴如皇后,見了皇貴太妃、貴太妃、太妃也是要行禮的,這是宗法禮儀。

所謂“皇后與皇貴太妃哪個大”要區分衡量標準,從輩分來看,當然是太妃們大,皇后是要行禮的,但從政治地位來看,皇后是要高于太妃們的,畢竟母儀天下的是皇后,執掌后宮的也是皇后。

皇貴太妃不僅地位尊崇,而且清朝有一位皇貴太妃更為特殊,她就是咸豐帝的養母、恭忠親王奕訢生母康慈皇貴太妃博爾濟吉特氏。

康慈皇貴太妃創下了清朝皇帝遺妃的數個記錄:

其一,她是清朝唯一一位第一次尊封就是皇貴太妃的女子,其他幾位皇貴太妃一般是從“皇考皇貴妃”或“貴太妃”尊晉;

其二,她是清朝唯一一位享受皇太后待遇的皇貴太妃,按清廷禮制,唯有新帝嫡母和生母可尊為太后,養母是不能尊為太后的,但咸豐帝給了養母很多特權,包括外臣進獻、管理后妃等,幾乎是無太后之名,而有太后之實;

皇貴太妃慈壽節。上詣綺春園皇貴太妃前行慶賀禮。奉皇貴太妃幸同樂園。進膳。并賜內廷王大臣等食。—《清文宗實錄》

其三,她是清朝唯一一位擁有自己壽辰稱呼的先帝遺妃,清朝皇帝、太后、太皇太后的生日稱萬壽節,皇后的生日稱千秋節,咸豐帝為表尊崇,定養母生日為“慈壽節”,一應禮制均照皇太后萬壽節施行;

其四,她是清朝唯一一位被養子尊封為皇太后的遺妃,所謂“恭親王矯詔封母”是一本野史筆記所言,這本野史的作者是恭親王的政敵肅順的支持者,康慈皇貴太妃的皇太后名位就是咸豐帝見養母病重親自加尊的;

其五,她是清朝被皇帝探望最頻繁的先帝遺妃,咸豐帝即位后,依舊時常去探望養母,頻率最高時,一個月要去一二十次,即使后來太平天國和捻軍起義鬧得不可開交時,一個月也要去五六次,綜合起來,這個頻率不比清朝的著名“大孝子”乾隆帝探望母親崇慶皇太后低。

總之,從地位上來看,皇后當然是要高于先帝遺妃,但從宗法來看,皇后也是要尊敬她們的,像宣懿太妃和康慈皇貴太妃這樣特殊的案例中,她們幾乎與皇太后無異,皇后不僅要恭恭敬敬,還要盡孝道。

所以說在歷史的具體細節上,應該從多個角度來看,單看此事,如果只論政治地位或者只看宗法禮節都是不完整的,只有全面看歷史,才能得到對歷史的最佳觀感。

金熙