現(xiàn)今世界上通用的數(shù)字是阿拉伯數(shù)字,由10個數(shù)字符號組成,簡單明了,而且易于書寫記錄,便于計算。其實阿拉伯數(shù)字并非是阿拉伯人發(fā)明的,最初是由印度人發(fā)明的,后來由阿拉伯人傳入歐洲,被誤認為是阿拉伯人發(fā)明的,才稱之為阿拉伯數(shù)字。

阿拉伯數(shù)字在13到14世紀才傳入我國,在此之前,古代中國人是用別的符號和文字表示數(shù)字的。比如當時所用的“算籌”,記錄運算也很方便,所以阿拉伯數(shù)字并未很快流行。

直到20世紀初,為了引進和吸收外國數(shù)學,阿拉伯數(shù)字才逐步在我國流行起來,距今不過100多年。

古代中國如何表示很小的數(shù)

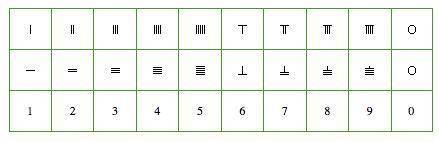

實際上,至少從夏、商、西周開始,古代中國人就開始使用特殊符號表示數(shù)量。比如,公元前14至11世紀的殷墟甲骨文卜辭中,數(shù)字是這樣的:

到了13世紀的南宋時期,南宋數(shù)學家秦九韶和金元文學家、數(shù)學家李冶,用的是另外一套書寫更簡潔的符號:

至于分數(shù),先秦典籍,還有《算數(shù)書》(湖北漢代古墓中發(fā)現(xiàn)的竹簡,是中國古代最古老的算術書之一)、《周髀算經(jīng)》(中國古代的數(shù)學專業(yè)書)、《九章算術》(中國古代數(shù)學著作之一)中大量使用了分數(shù)。

中國是世界上最早使用一般分數(shù)的國家。15世紀時,中亞的波斯(今伊朗)數(shù)學家阿爾·卡西,是除中國人之外第一個使用十進分數(shù)的人。16世紀,十進制分數(shù)才在歐洲被弗朗德(今比利時北部)數(shù)學家西蒙·斯蒂文發(fā)明。

古代中國如何表示很大的數(shù)

按北周的《五經(jīng)算術》和東漢的《數(shù)術記遺》記載,比萬大的數(shù)字,常常使用“億、兆、京、垓、秭、壤、溝、澗、正、載”十個字來表示。但這幾個數(shù)并不代表確定的數(shù)量級,而是一個粗略的范圍。

后來到了清朝,康熙命人編撰了介紹西方數(shù)學的《數(shù)理精蘊》。這部書對單位,還有小數(shù)和大數(shù)的專用名稱進行了整理和規(guī)范化,其中許多名稱至今仍在沿用。

臺灣大學數(shù)據(jù)庫中收錄的《數(shù)理精蘊》中指出,過去的度量衡的數(shù)學語言不統(tǒng)一,因而該書對度量衡進行了規(guī)范化,并提出了沙、塵、埃等數(shù)量級名稱。

古代佛經(jīng)中的數(shù)

隨著時間的推移,《數(shù)理精蘊》中的一些數(shù)量級名稱沒有了現(xiàn)實意義,逐漸就不再流通了。比如,成語“不可思議”其實是1064,“無量大數(shù)”指的是1068。

這張表里,我們所看到的一些奇怪的名稱,比如“恒河沙”、“阿僧祇”、“那由他”,它們是來自天竺(古印度)佛經(jīng)中數(shù)量級名稱的翻譯。

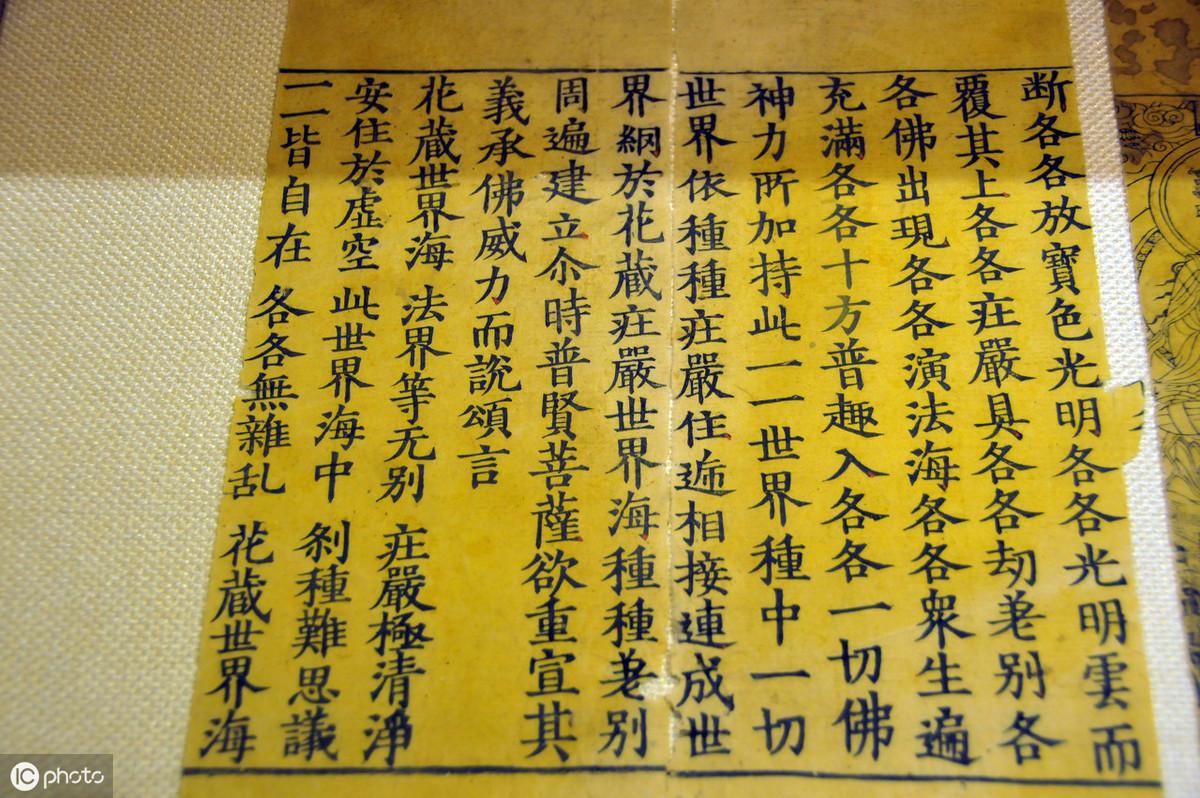

比如,在佛經(jīng)《華嚴經(jīng)》中,大數(shù)數(shù)量級的名稱和定義是這樣的:

2003年,在日本召開的《國際高級金屬混合物納米科學研討會》上,日本主辦方使用漢字“塵”作為大會的宣傳圖,而“塵”的數(shù)量級10-9恰好等同于納米。

當我們看到“涅槃寂靜”、“虛空”等名詞,是不是覺得好深奧,好有禪意和佛理,膝蓋都碎完了?慢著!

其實在《數(shù)理精蘊》中,很多數(shù)的名稱都是來自于佛經(jīng)。比如根據(jù)玄奘《大唐西域記》的記載,1“剎那” = 8.6806×10-18秒。

實際上,涅槃寂靜的數(shù)量級只有10的-24次方,遠遠沒有達到現(xiàn)代物理中,最小可測長度的數(shù)量級——普朗克長度的數(shù)量級10-35。

介紹西方科學的《數(shù)理精蘊》中的最小數(shù)量級,在幾百年后就隨著科技進步被更新了。隨著人類認識的進步和科學的發(fā)展,我們或許會發(fā)現(xiàn)更大或更小的數(shù)量級的現(xiàn)實意義。

所以明朝的東方不敗要是來到現(xiàn)代,還敢自夸“你有科學,我有奇功”嗎?