科技改變生活 · 科技引領未來

<rt id="goese"></rt>

科技改變生活 · 科技引領未來

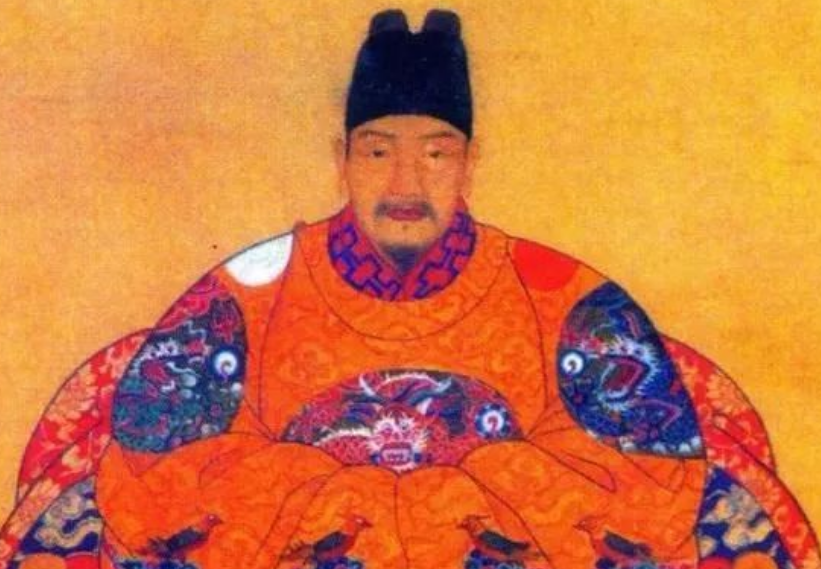

明朝是中國封建歷史當中最后一個由漢族建立的封建王朝。

自明太祖朱元璋1368年建立,到最后1644年闖王李自成攻入北京,崇禎帝自縊,明朝共統治了276年。

在這二百多年當中,明朝也曾無比興盛、繁榮過,雖然比不上大唐盛世,但是也有著洪武之治、永樂盛世等昌盛之時,讓人們津津樂道。

明朝覆滅后,不同的人說出了不同的理由。

有人說,是因為李自成得驍勇,有人說,是因為清朝軍隊的能征善戰,也有人說,是崇禎帝的無能。其實這些看法未滅都太過于片面了。

正所謂千里之堤毀于蟻穴,明朝的覆滅非一人之錯,也絕不是某一種單一的原因就可以解釋的。

作為中國封建歷史王朝當中,較為有“骨氣”的朝代,明朝哪怕在弱小時也不曾向他國低頭。

在明朝統治的歷史當中,不曾有過割地賠館、也不曾有過和親納貢,縱使皇帝被俘也不曾有投降一說。

然而就算是這樣的朝代,也難免有衰敗,覆滅的時候,今天我們就較為全面的解讀下明朝滅亡的各種原因。

明太祖朱元璋建立明朝之初,為了穩定功勛之臣、其他官僚以及各個藩王之間的關系,曾經做了一套精細的部署。

在朱元璋的管理之下,明朝內部雖然仍有暗流,但卻無傷大雅。

然而隨著朱元璋為了個朱允炆鋪路,以血腥手段血洗了大批開國功臣之后,這原本平穩的三方勢力,其實已經出現了傾斜。

朱元璋病逝后,朱允炆為了鞏固自己的皇位,連忙開始了削藩之舉。

奈何他根基未穩,手中又無可用之才,最后被他曾視為最大威脅的燕王朱棣,打著清君側的旗號,從他手中奪得了皇位。

朱棣雖然成功地從藩王成了皇帝,但是他也認為藩王本身就是在王朝統治中,一個極其不穩定的因素。

于是,他非但沒有停止對藩王的削弱,反而變本加厲、以懷柔手段收回了藩王手中的所有權利。

自此,朱元璋所設計的三方政治平衡徹底塌陷,藩王勢力在明朝各方勢力中,走下了舞臺。

為了重新建立起一個穩定的朝中局勢,永樂大帝想到了一個辦法,那就是再創建出一個勢力,來與另外的勢力分庭抗禮。

就這樣,宦官開始干政,太監勢力成了明朝各方勢力中一個不可忽視的力量,直至土木堡事變。

土木堡事變后,明朝的官員分為了兩派。

一派以宦官為首,拉攏一些親近宦官的官員,另外一派則是朝中的其他官員抱團取暖。

兩伙勢力間分庭抗禮,在角逐中也是互有勝負。

可是,當所有的官員都卷入到權力的斗爭當中,又有誰來真的為皇帝辦事,為天下蒼生請命呢?

水能載舟亦能覆舟。

天下是百姓的天下,如果天下百姓都對統治者不滿,那這個王朝的滅亡,也就是時間的問題了。

因此哪怕后來崇禎將宦官勢力剔除權力中心,但是這種失衡卻早已將明王朝折騰得千瘡百孔,哪怕崇禎再如何德才兼備,也無回天之力了。

明朝建立初,朱元璋頒布實行了戶籍制。

簡單地說,就是將每家每戶按照所從事的工作,進行入戶籍。

一旦入了戶籍之后,不僅這一代人只能從事戶籍上所注冊的這個職業,他們的后代也只能從事這個職業,不得私自從事其他行業。

子承父業,這對于中國古代封建社會的百姓來說本無可厚非。

可隨著朝廷各個官員為了利益結黨營私、壓榨百姓,本只想安安穩穩過日子的百姓,卻發現生活越來越艱苦。

隨著明朝后期的官員腐敗,許多行業都受到了沖擊,僅以李自成出身的驛夫舉例。

當時的各大驛站遍布大明各地,這本是官方用來傳遞信息、傳送戰略物資的交通渠道。

貪官污吏發現其中有利可圖,于是不僅從中中飽私囊,賺取朝廷賦稅,更是虛報員工數量,貪賺朝廷發的餉銀。

最可惡的是他們還公為私用,將驛站變為了自己的產業,通過接私活來謀得報酬。

這無形中就加大了驛夫的工作壓力,而這些官員們非但沒有擴招驛夫數量,還壓榨他們的工資,甚至少有不滿就將其開除。

大名鼎鼎的闖王李自成便是其中的一員。

有道是官逼民反、民不得不反,為了維持生計,許許多多的“李自成”集結到了一起,開始針對推翻大明王朝發起了行動。

百姓對大明王朝統治的不滿,就是明朝滅亡的朝廷外部人為因素。

自古以來,天災便是讓人望而生畏的存在,大型天的天災更是足以讓一個小型的國家直接覆滅。

不巧的是,在明王朝的皇帝們為了穩定政局而心力交瘁之時,明朝又遭遇了史上罕見的極度自然災害。

明景泰四年山東下起了暴雪,“雪深數尺,人畜多凍死”。就連不凍之海的淮東之海都結冰四十余里,極為罕見。

明隆慶三年,廣州附近又下起罕見的暴雪,“林木結冰,難以融化。”

明萬歷四十六年廣州等地鵝毛大雪遮天蔽日,足足下了三天有余,積雪數尺有余,樹木折斷,飛禽走獸死傷無數。

在這種反復的極端天氣下,許多難以維持溫飽的百姓被活活凍死。

哪怕是有些百姓在極度的寒冷之中生存了下來,但是他們養的牲畜卻紛紛凍死,給他們帶來了極大的經濟損失,更是讓許多百姓失去了賴以生存的根本。

而嚴寒帶來的還不僅僅是這些,小冰河時期帶來的不僅僅是寒冷,還有干旱。

雪災過后,緊接著就是旱災。

崇禎元年,河北地區“赤地千里”,從崇禎三年到崇禎十七年,這十五年間河南更是迎來了九次大旱,甚至連被譽為母親河的黃河都曾斷流,其景象可想而知。

旱災又讓以耕種為生的百姓顆粒無收,以樹木為食、以草為食甚至易子而食的人間慘劇不斷上演。

百姓流離失所,災民無數,而此時的官員們則不管不顧,仍然我行我素,造成了災情進一步惡化。

旱災時期,草木不生,大批的蝗蟲成群的飛進城中,與人搶奪本就不多的糧食,這更讓百姓們的生活苦不堪言。

蝗災過境一片荒蕪,百姓們無奈之下,只好到處尋找食物。

眾所周知,老鼠有在洞里藏食的習慣,于是許多百姓為了果腹,無奈之下只好挖掘鼠洞,甚至捕捉老鼠為食。

就這樣將鼠疫帶到了人的身上,又通過人與人的傳播造成了鼠疫橫行。

萬歷八年,山西各地疫情大作,十室九空,崇禎年間瘟疫再次爆發,陜西、山東等地相繼受難。

以北京舉例,據統計從暴發瘟疫開始,到李自成攻破北京,北京大約有二十萬人受難,要知道當時的北京人口僅僅百萬余。

哪怕是當時駐守京師的軍隊,也整整葬身了一半。

如此嚴重的災害,哪怕當時明朝沒有官員派別之間的相互爭斗,最后的結果也不會好得太多。

如果說明朝官員派系之間的斗爭,以及各種天災屬于明朝的內憂,那么當時的女真族入侵,無疑就屬于是明朝的外患了。

天災橫行,就連關外的女真族都受到了影響。

于是,他們不得不向關內的中原地區遷移,這就讓他們與明朝間的沖突成了必然。

可是此時的明朝內憂不斷,本就戰力不高的軍隊還要前往各地平亂,哪里還有多余的戰力應對女真族的摩擦呢?

最后的結果就造成了,明軍既沒有徹底掃除國內的起義軍隊,又沒有抵住女真族大舉入關,江山易主也就成了必然。

無論如何,明朝也是統治江山近三百年,其中的發展過程,如今的我們清晰可見。

雖然明朝早已滅亡,但是通過上述種種原因我們可以明白,明朝的滅亡絕不僅僅是某一個單一的原因。

內憂外患,再加上罕見的自然災害,這足以讓許多歷史上名垂千古的皇帝頭痛了,更不要說是崇禎皇帝了。

此外,上述的這些原因,僅僅是其中的一些相對主要的原因,包括明朝的經濟問題、民間不同層次人群的矛盾、在自然災害來臨時朝廷的應對等等問題,都對明朝的滅亡有著一定的影響。

可惜的是,縱使崇禎帝有著匡扶江山社稷的心,最后面對這早就亂成一團的江山,也有心無力只好以死明志了。

金熙