科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

在一些影視片段中,尤其是各大古裝劇,經常會看到以某某知府自居的人物,恰到好處地趕來,為主角排憂解難。

封建社會被推翻之后,隨著時代的演變,沒有了獨權專治的皇帝,曾經清朝那套朝廷中的大臣職位,也跟著消失了。

但其實我們不知道的是,這些文武百官們并沒有“消失”,放在現代社會,只不過換了個名頭罷了。那么你們知道清朝時期的“知府”,放現在相當于什么官職嗎?

清朝設立的一系列官員制度中,“知府”這個職務非常重要。“知府”全稱“權知府事”,管理府中無論大小的事務。

說出來你們可能不信,清朝的“知府”一職,其實相當于現在一座城市的市委書記。

在當時的清朝,知府是府級行政單位中最高的行政單位,是那個時期特有的官僚體系。“府”不同于現在的省或者縣,可以說府介于這兩者之間,同樣指代的是一種行政機構。

且知府的官階還不小,在清朝可以算得上是從四品的官員。

“知府”一詞也不是從古代一直延續到清朝,在知府以前就有著至少三個官職稱呼。一個是隋朝時期之前使用的“太守”,也是以一府為單位掌管其中的事務。

想必大家對“太守”并不會陌生,在許多文學作品中都能見到太守的身影。

隨著掌權者對地域名稱的重新劃分,“郡”被廢除,”州“保留下來。

“太守“也慢慢不再被人們使用。隋朝之后,出現了新的官職代稱,叫做”州刺史“。

最后北宋時期出現的“府尹”,又代替了此前的太守和州刺史,不變的是府尹依舊掌管一府之事。

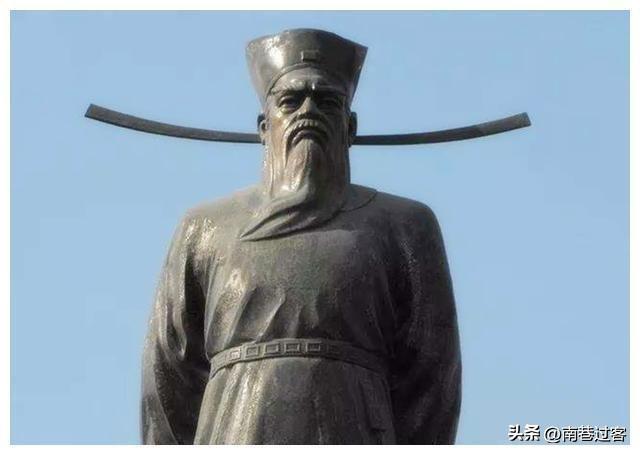

歷史上著名的府尹,就是北宋朝堂的開封府府尹包拯,被世人稱作是斷案如神的包青天。

雖然北宋朝堂的官員體系,使用的是府尹,但其實這個時候,已經有了知府相關的記載。其實翻閱歷史,知府一詞的出現最早就可以追溯到北宋時期。

”乞罷權知府,置牧一員、尹一員,專總府事。“

這句話可以在《宋史》這一歷史書籍中找到,是1104年時,大臣蔡京上書啟奏的內容。不過里面提到的”知府“,不是清朝時期有實權的官員知府,這里可以理解成一種代稱。

清朝時期,掌管一府事務的官員,從府尹變成了知府,但是府尹這個官職,并沒有在清朝的官僚體系中消失。知府是從四品官員,而府尹反而變成了正三品官員。

不過這里的府尹要和之前的區分開,清朝的府尹是特指的奉天府府尹和順天府府尹,權力相當的大。

知府的一個職責,通俗易懂來說,就是官員之間的傳話筒。府的行政級別是介于省和縣之間的,這個老二的作用,就是把老大和老三聯系起來。所以在清朝,知府需要傳達從上面授意下來的政令。

知府的第二個職責,就是向清朝的朝堂,推薦清廉實干的官員,這個上報的官員一般是在,下一等級的官吏中選取,原則是擇優錄取。小官小吏們被知府舉薦,需要通過嚴格的考核,通過則錄用。

若整個選舉過程中發現考核人員作弊,不僅是當事官員受到懲罰,舉薦該官員的知府,同樣會連坐。目的是防止暗中賄賂、結黨營私。

知府的第三個職責,是監督民間賦稅的征收工作。跟百姓有關的稅務錢財問題,非常重要,搞不好就會引起民心不滿,繼而造成社會動蕩。所有知府需要嚴格把控好賦稅的數目,不可加收,也不可缺收。

民間的稅收,是朝堂的主要財政來源,關系著民事問題,茲事體大。若是知府自身知法犯法,有賦稅加征的違法現象。民眾可以向地方隨時舉報,該知府就會受到停職的處理。

知府的最大作用,就是在于維護一方的穩定與和平,時刻把控好當地的民風民俗。無論事務的大小,不管是百姓的失竊問題,還是某地的災害情況,知府都需要第一時間進行協商處理,再及時地反饋給省部官員。

知府這一職務相當的重要,在清朝的官員體系中不僅權力大,掌管的職責范圍也極其的廣,可以說是關系著民間的大大小小事務。

所以這就要求知府一定要愛民如子,真正地做到為國為民,才有利于朝廷的管理以及國家的穩定。

李龍