科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

南吳天祚三年(937年),徐知誥篡奪南吳政權,定國號為“大齊”。兩年后,大齊升元三年(939年),徐知誥恢復李姓,改名為昪,自稱為李唐宗室之后,改國號為“唐”,并為唐高祖李淵、唐太宗李世民立廟,為了與唐朝加以區分,史稱“南唐”。那么,南唐與唐朝到底是什么關系呢?

其實,從政權交替而言,南唐和唐朝根本沒有任何關系,兩者之間的唯一聯系,便是李昪(即徐知誥)自稱為李唐宗室后裔。那么,李昪是李唐宗室的后裔嗎?這個目前根本無法判斷。

升元三年(939年),徐知誥在先改名為徐誥的情況下,又在與群臣商議之后,正式更名為李昪,之后尊養父徐溫廟號為義祖,進而開始追認唐朝先祖。

那么,李昪到底是不是李唐宗室之后呢?如果是,又是誰的后代呢?由于史料過于龐雜,而各種史料記載又各不相同,結果引發了史學家的無限猜想,主要可以歸納為以下三種說法:

1、先祖為平民,認唐太宗之子吳王李恪為祖。這種說法以司馬光的《資治通鑒》為代表,《資治通鑒·后晉紀》有載,“唐主欲祖吳王恪……唐主命有司考二王苗裔,以吳王孫祎有功,祎子峴為宰相,遂祖吳王,云自峴五世至父榮”。

按照其中記載,李昪的先祖乃是平民,并非什么李唐宗室,后來因稱帝才讓大臣給自己找個靠譜祖宗,于是最終認了唐太宗之子吳王李恪。胡三省在為《資治通鑒》作注時,也采用了這種說法。

徐鉉像

2、唐憲宗之子建王李恪之后。這種說法出自南唐舊臣徐鉉的《江南錄》,其中稱李昪是唐憲宗第八子建王李恪的玄孫,李昪之孫李從浦的墓志銘《宋故左龍武衛大將軍李公墓志銘》也自稱是建王李恪后裔。

這種說法多被后世所認同,例如釋文瑩的《玉壺清話》、陸游的《南唐書》、趙世延的《南唐書序》和陳霆《唐余紀傳》也多持這種說法。陸游甚至在《南唐書》中提出了具體世系,“李恪生李超,李超生李榮,李榮生李昪”。

這種說法雖然流傳較廣,但在宋朝官修的《新唐書》中,明確記載了建王李恪“無嗣”,似乎又推翻了這種說法。不過,龍袞的《江南野史》和馬令的《南唐書》卻指出李超僅僅是李恪的后裔而并非兒子,因而李昪也算是李恪后裔。

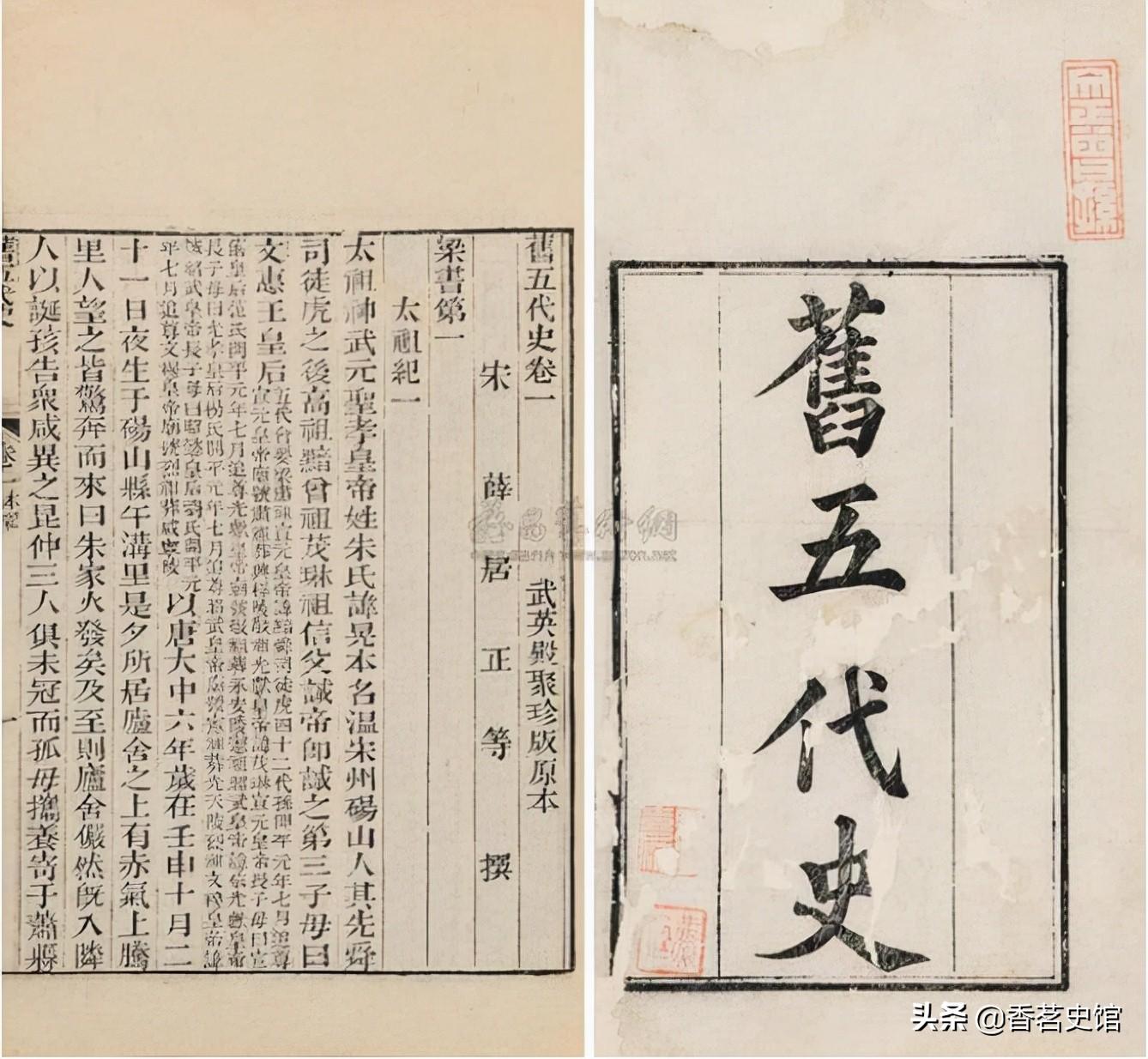

3、唐玄宗之子永王李璘后裔。這種說法出自薛居正的《舊五代史》,其中有載“昪自云唐明皇第六子永王璘之裔。唐天寶末……璘至廣陵,大募兵甲,有窺圖江左之志,后為官軍所敗,死于大庾嶺北,故昪指之以為遠祖,因還姓李氏”。

《舊五代史》成書于北宋初年,是距離南唐最近的一部正史,那時五代時期的各朝《實錄》還沒有散失,又有范質的《五代通錄》作底本,因而這種說法也有一定的可信度。

以上三種說法,雖然記載各不相同,但卻皆有史料支撐,因而目前關于李昪到底是否為李唐宗室后裔,又到底是誰的子孫,目前尚無定論。

李昪出身極為低微,自幼在濠州、泗州一帶流浪,父親因戰亂失蹤后,被伯父李球帶至濠州,母親去世后,混跡于濠州開元寺。乾寧二年(895年)吳太祖楊行密攻打濠州,將李昪收為義子,但因兒子們難以容納,便將其交給部將徐溫撫養,就此改名徐知誥。

徐溫本有六子,奈何大多碌碌無為,只有長子徐知訓能為助臂,于是徐溫便將善于騎射、喜好讀書的徐知誥培養為了自己的另一個臂膀。南吳天祐六年(909年),徐知誥升任升州防遏使兼樓船副使,次年又升任升州副使,知州事,徐知誥由此走上了獨立創業之路。

不過,隨著徐知誥的實力越來越強,徐溫在用他的同時,對其也是極為防范,眼看徐知誥逐漸做大,徐溫便在南吳天祐十四年(917年)改為檢校太保、潤州團練使,置于自己眼皮底下,兩人矛盾開始爆發。

南吳天祐十五年(918年),徐溫長子徐知訓被大將朱瑾所殺,徐知誥搶先趕往廣陵平定叛亂,憑此升任淮南節度行軍副使、內外馬步都軍副使,開始逐步掌握南吳朝政,培植自己的勢力。

南吳順義七年(927年),徐溫本想派次子徐知詢接替徐知誥,但不久后徐溫病逝,徐知誥趁機褫奪了徐知詢兵權,開始在南吳獨掌朝政,并最終篡奪了南吳政權。

對于李昪這種出身低微,依靠義父攫取大權,又是篡位稱帝,為了確保統治的穩固,增強統治的權威和合法性,認一個擁有光榮歷史或者顯赫聲名之人為祖并不難理解,實際上這種做法在歷史上并不少見。

事實上,對于李昪追認李唐宗室為祖宗這件事,便曾被錢文穆王錢元瓘所取笑,當時錢元瓘問沈韜文,“金陵冒氏族于巨唐,不亦駭人乎?”沈韜文便說,“這就像鄉間那些姓孔的,經常被人稱為孔夫子一樣,這有什么奇怪的!”錢元瓘聽后大笑不止。

這也足以說明,當時帝王、大臣對于李昪這種做法,并不感到奇怪,認為這只不過是亂認祖宗罷了。

綜上所述,李昪建立南唐時,李唐已經滅亡十幾年了,二者之間根本沒有什么關系,唯一的聯系便是李昪的出身問題,如果他真的是李唐宗室后裔,那么南唐也算是李唐的一種延續;如果李昪不是李唐宗室后裔,那么二者之間便沒有任何聯系了。

金書林

<li id="oyioo"></li> <rt id="oyioo"></rt>