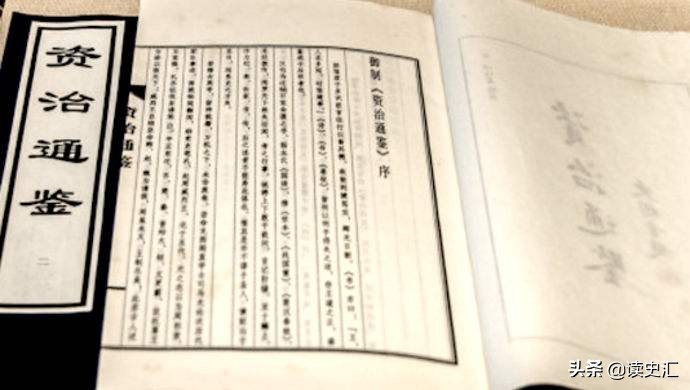

中國古代的史書典籍汗牛充棟、浩如煙海。若以影響力排名必然應該首推太史公司馬遷的《史記》,畢竟司馬遷和史記的威名在史書行列無人出其右;若以規模體系和精良程度來衡量,則非司馬光的《資治通鑒》莫屬。

《資治通鑒》號稱“帝王之術”,自成書的宋朝以至后世,凡帝王將相,深諳政治的老手,無不將其視為瑰寶,奉作圭臬。

《資治通鑒》為什么能夠有著如此之高的盛譽,作者司馬光到底有何過人之處,其中的奧秘絕非空穴來風,自然有著它作為集大成者的成因。

一是連貫性

《資治通鑒》是一部編年體通史。一般情況下,史書以紀傳體和編年體為主要體裁。

紀傳體是以單個人物的生平經歷為篇章,全書的時間書訊有著重疊穿插,比如司馬遷的《史記》、班固的《漢書》;編年體則是以時間為軸線,按照時間的遞推發展順序,記錄所發生的歷史事件。

《資治通鑒》全書共有294卷,記錄由公元前403年(司馬光角度的春秋開始)周威烈王二十三年到公元959年后周世宗顯德六年,共計1362年的歷史。

中間沒有任何的停頓和斷代,司馬光為保證《資治通鑒》的完整連貫性,歷時19年對以往所有的言官正史、散佚趣聞進行搜集考證。

二是實用性

燦爛的文明歷史長河中,不乏有很多體裁的文學著作,有的專門供人賞心悅目之用,比如司馬相如的《上林賦》和《子虛賦》,這種題材幾乎沒有任何經世致用的價值;

有的像唐詩宋詞,作者托物言志或是寄情于景,激勵之功有余,解決問題之法不足,唯獨司馬光的《資治通鑒》是一部可以直接拿來實踐的著作。

采用正敘、倒敘、插敘、比擬的諸多文學表現手法,將歷史事件的前因后果和人物形象性格分析的入木三分,特別是延續司馬遷《史記》的風格,對每件歷史事件和歷史人物給予客觀公正的論斷。

比如《通鑒李陵》記載:

遷盛言:“陵事親孝,與士信,常奮不顧身以徇國家之急,其素所畜積也,有國士之風。今舉事一不幸,全軀保妻子之臣隨而媒蘗其短,誠可痛也!

且陵提步卒不滿五千,深蹂戎馬之地,抑數萬之師,虜救死扶傷不暇,悉舉引弓之民共攻圍之,轉斗千里,矢盡道窮,士張空弮,冒白刃,北首爭死敵,得人之死力,雖古名將不過也。

司馬光借司馬遷的口吻評價李陵,以步兵5000迎戰匈奴數萬騎兵都沒有絲毫畏懼,只是由于弓箭用盡才失敗,最后給你一句相當之高的論斷,即便是古時候的名將也不過如此。

三是規模性

清代史家錢大昕說:“讀十七史,不可不兼讀《通鑒》”,言下之意是說,即便是將是此前的十七史全部讀完,都不可能讀盡《資治通鑒》,由此可見司馬光所著的《資治通鑒》其規模之宏大已經達到中國史學界的最頂端。

毫不客氣地說,司馬光等于將后周世宗顯德六年以前的歷史重新考證修訂一遍。涵蓋文化、經濟、軍事、科技、農業、手工藝等放方面的記載。

最為難能可貴的是司馬光將先秦百家思想進行重新梳理,將各家之言的發展順序和內在的關聯進行系統深入地剖析。

軍事方面更是能夠將歷史上的大型戰役進行詳細地闡述,將各家的兵法布陣一一寄予描述。再以李陵傳為例子,司馬光把李陵浚稽山與匈奴對峙的場面進行詳細地描述,具體細致寫出李陵所使用的排兵布陣的特點。

首排的士兵左手持盾牌,右手持戟,后派搭弓射箭。即便是三萬匈奴圍攻都不能使李陵軍戰敗。李陵僅僅依靠這些步兵的基本戰斗武器都能夠擊殺匈奴,一副步兵追著騎兵砍殺的場面活躍讀者眼前。

難怪梁卓如先生評價《資治通鑒》說:司馬溫公《通鑒》,亦天地一大文也。其結構之宏偉,其取材之豐贍,使后世有欲著通史者,勢不能不據以為藍本,而至今卒未有能愈之者焉。