科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

所謂“一條鞭法”,并不是什么跟鞭子有關的法律,而是由明中期著名的內閣首輔、地理信息學家“桂萼”所提出來的一種“稅法改革”舉措。

其目的主要就是為了簡化舊有“兩稅法”的繁瑣流程,將原本各自相對獨立的田賦、雜役啥的統統并為一體,同時按市場價折算成銀兩繳納。

顯而易見,其不但可以大大加快賦稅征收進度,提升行政效率,更是能最大化避免很多官員借口糧食運損等借口從中謀取私利。

但問題是想要推行“一條鞭法”,首先還必須要滿足一個“清丈土地”的前提,也只有有了準確的土地數據,才能正式將一條鞭法的“賦歸于地,計畝征收”辦法順利推行。

當然,也是為了盡可能減少很多地主階層為逃稅而刻意隱瞞土地不報的情況發生。

可是大家也清楚,隨著明朝土地私有制度的發展,到了明中期以后,土地兼并的勢頭已是愈演愈烈。

如果就這么任由一條鞭法推行,勢必就會動搖到相當一部分大地主階層、地方官、甚至是豪強貴族的利益。

結果自然是想都不用想,很快就遭受到了很多地主階層以及豪強貴族的強力抵抗,亦或者是陽奉陰違,反正就是不讓一條鞭法順利推行。

就這樣一直拖到了嘉靖四十年,才逐漸在賦役較為繁重的南直隸地區推廣開來,但依舊是阻力重重。

此時的張居正雖然也已經注意到了一條鞭法的可行性,但卻遠遠還沒有達到一條鞭法的提出者“桂萼”那樣的政治地位,人微言輕,壓根說不上什么話。

之后一直到了嘉靖四十三年,張居正才在徐階的引薦下升任明朝國子監司業,并為日后進入內閣埋下了一個伏筆。

于此同時,一條鞭法這一項稅法改革舉措,也在張居正的心中埋下了一顆種子。

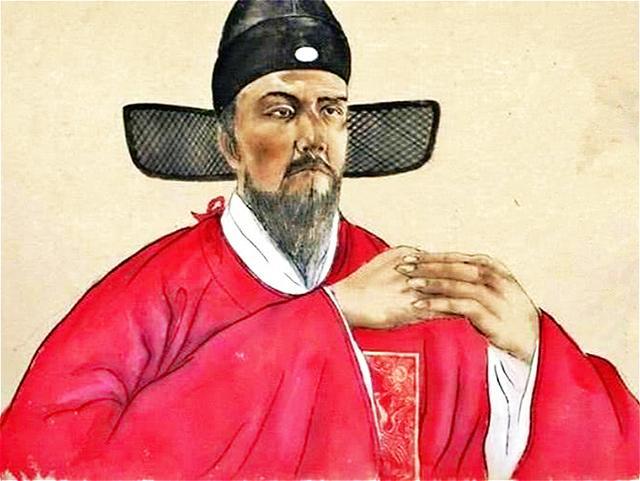

就這樣,伴隨著時間的推移,張居正也不再是隆慶元年入閣參與朝政的新人,而是在明穆宗的托付下,成了幼帝明神宗的輔政大臣之一。

但此時的張居正,依然沒有足夠的能力去保證一條鞭法的順利推行。

畢竟兩稅法積弊已久,先不說那些貪官污吏所形成的勢力早已根深蒂固,盤根錯節,明王朝也正是國庫空虛之際,加上邊防局勢還相當的不穩定。

這一切的一切,都讓張居正不得不選擇暫緩一條鞭法的推行進程,繼而轉向了另外一個方向。

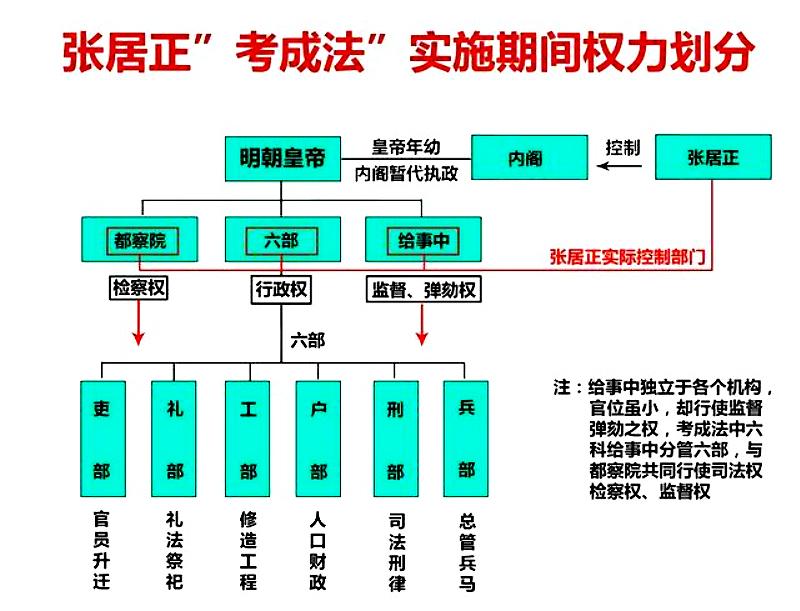

張居正于萬歷元年(1573)提出了一項名為“考成法”的官員考核舉措。

方式也很簡單,就是讓六部以及都察院各自給所屬官員所正在辦的事情定下一個期限,諸如半月完成、一個月完成什么的,然后一式三份,分別記錄在三本冊子上。

待如數記錄完成后便可以將其中一本自留做底,另外一本提交給六科,還有一本提交給內閣。

之后便是六部以及都察院定期自查,并必須如實申報,六科再根據六部以及都察院提交上來的冊子如數對照稽查,最后一并提交給內閣審核批復,如期完成的賞,未能完成的罰。

如此一來,也就變相的等同于是給全體官員都施加了一個“強制執行力”,大大提升了明朝官僚體系的行政效率,大大降低部分官員只重形式而不重實效的浮夸之風。

但若是再往深了看,張居正其實還等同于是架構了一條由內閣控制六科、六科控制六部、都察院的官僚體系,一舉將明朝內閣改造成了有明一代權力最為集中的一個機構。

而這種結構的好處,便是可以讓張居正更為清晰的掌握明朝官員的實時動態,為張居正日后全國推行一條鞭法、以及破除地主階層的阻礙等諸多方面都奠定了一個堅實的政治基礎。

其次,張居正作為明神宗的輔政大臣,又是明神宗的老師,本身有著不輸于皇權的權力不說,明神宗對于張居正還言聽計從。

再加上張居正平日與司禮監掌印太監馮保的關系也很是親近。在內閣提交“票擬”給司禮監之時,往往也都是大開綠燈,幾乎可以稱得上是“朝令出,夕奉行”,行政效率極高。

那么在這一層層的鋪墊下來,原本阻撓“一條鞭法”推行的那些地主階層以及豪強貴族啥的還是問題嗎?

顯然不是問題。

畢竟如此一來,這些地主階層所要阻撓的可就不是張居正一個人了。

而是等同于同時阻撓內閣、皇權、宦權等明朝三大權力體系,亦或者甚至可以稱得上是在抵抗明朝這一個龐大而又統一的國家機器。

也正因為如此,張居正才能在萬歷六年下令清丈全國土地之后,僅僅過了三年時間,就順利的于萬歷九年將“一條鞭法”稅法改革推行至全國。

并很快就取得了緩解國庫空虛、緩和政治危機、減輕百姓負擔等諸多顯著的成效,后世也因此而將這段時期稱之為“萬歷中興”。

金熙一