眾所周知,山東的簡稱是魯。那么“魯”是什么意思?為什么西周大分封時要把周公的封國稱為“魯”?其實,要回答這個問題需要從三個方面進行。

1、“魯”字的本意是什么

“魯”字的本意是什么?從甲骨文來看,是一張嘴在吃一條魚。在人類沒有進入農耕時代前,人們主要是以游牧、漁獵的方式解決溫飽問題。相較于更危險的狩獵活動,能吃上魚是很美好的事情。因此甲骨文中有“吉魯”卜辭,意喻著“美好”。

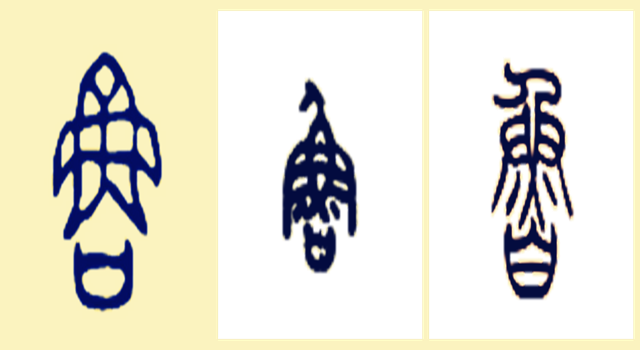

從左至右,甲骨文、金文、小篆的魯字

上古時的魯地應有大片湖泊,水系發達,人們漁獵而居,能經常吃到美好的魚肉。人們把這片土地稱“魯”,意思是能吃到鮮美魚肉的地方。那么,“魯”從最初的“美好”之意,漸漸演變有“魯莽、粗魯”之意又是為何?

原來,大口吃魚雖然鮮美解饞,但魚刺常會卡住不細心的急性子,因此有了后來的“魯莽、粗魯”的延伸意思。當然,這個延伸意思并非特指魯地的人們,而是形容有這種性格特質的所有人群。

2、魯國與魯山

在如今的山東淄博有一座魯山,如今的河南還有一個魯山縣。魯國和魯山、魯山縣有啥關系?據記載,周武王分封諸侯時,周公旦的長子伯禽被分封到魯陽(現河南魯山縣)。武王之子成王繼位,周公旦奉命東征,攻滅奄國(今山東曲阜)。

周公旦奉命東征,攻滅奄國(今山東曲阜)

周成王又把奄地分封給伯禽,隨后營建曲阜,這就是“命伯禽而封少昊之墟”,因為曲阜有少昊之墟,而且是“大庭氏之庫”,地位比境內有一座魯山的魯陽更加重要,因此伯禽遷國于曲阜。

伯禽以公爵之位分封到魯陽,人稱“魯公”。東遷后襲用舊稱,因此以曲阜為核心的地區稱“東魯”,原封地魯陽為核心的地區稱“西魯”。淄博魯山位于山東腹地,位于齊國姜太公的封地之內,跟“魯國”沒有太大關系。

3、魯國的來源揭秘

有了上述兩個前提后,再來看魯國之名的來歷,就非常簡單了:魯陽作為古魯國,是上古時人類的聚集區,人們習慣于漁獵生活,很多人能吃到鮮美的魚。而境內的大山也被命名為“魯山”,位于山南的城邑則被稱為魯陽。

西周最初分封時,伯禽被分到了一個好地方,這里是古中原的核心地帶,臨近王都,可以拱衛周天子。

同時因為盛產魚鮮,也是個豐衣足食的好地方。為了示好忠心輔佐的周公旦,周成王令周公父子攻滅奄國,并再次分封伯禽,使魯國的地盤得以大擴張。

因為曲阜的地位、名氣遠超魯陽,伯禽就在這里安家了,并把魯國的名字也順手帶來。好了!問題就這么簡單。當然,對此說法也有爭議,很多人認為伯禽東遷后才有了“魯公”的稱謂,并非來源于魯陽。

只能說,西周的事情太久遠了,誰能說得清清楚楚呢?其實也沒必要較真,魯陽也好,曲阜也罷,魯國作為一個舉足輕重的大國,是周禮保存最好的國家,是儒家文化的發源地……這才是值得我們所有人共同銘記的。