導讀:德九年六月初四,在大唐的長安城內,發生了一次極其暴烈而又短暫的宮廷政變。這場政變雖然波及的范圍十分有限,但是所造成的流血慘案,卻殘酷到了一個令人發指的地步。

不僅太子李建成和齊王李元吉雙雙斃命,就連他們的數十個子嗣也被李世民屠殺殆盡,其中甚至包括僅有一兩周歲的嬰兒。

玄武門之變是唐朝初年一次非常重大的歷史事件,而唐太宗李世民也正是在這次宮廷政變之中,徹底奪取了整個大唐帝國的控制權。

只是與此同時,他也從此背負上了殺兄逼父的惡名,不過對于這樣一個結果。歷代后人表現出來態度導致極為包容。認為李世民只不過是在拿回屬于自己的東西,而并非實際意義上的謀權篡位。

就像《舊唐書?高祖二十二子傳》中記載的那樣:

“建成殘忍,豈主 《上》 鬯之才;元吉兇狂,有覆巢之跡。

若非太宗逆取順守,積德累功,何以致三百年之延洪、二十帝之纂嗣?

或堅持小節,必虧大猷《油》,欲比秦二世、隋煬帝,亦不及矣。”

也就是說,太子李建成和齊王李元吉這兩個人,完全是秦二世胡亥隋煬帝楊廣那樣的荒淫無道,昏庸好色之徒。如果讓他們二人去治理天下的話,那么大唐帝國遲早會毀在他們的手上。

所以說李世民殺兄逼父奪得皇位,完全是大義滅親之舉,是為了避免整個天下落入一個無道昏君之手。

但是就在世人為唐太宗的大義滅親之舉,振臂高呼之時另外一個聲音卻也在悄然響起。他們說這一切都是唐太宗李世民故意制造的假象。

其目的無非是想要讓自己的政變奪權一事,顯得更加合情合理實屬欲蓋彌彰之舉。而之所以會有這樣的說法,就是因為李世民在玄武門事變之后,曾經有過這樣一次特殊的舉動。

改史

根據舊唐書記載,唐太宗李世民繼位之后,開始令人著手修編高祖實錄,不過在當時卻有這樣一個制度。

那就是皇帝無權查看與自己相關的史料,因為只有這樣,史官們才能放心大膽地記錄事實,但是李世民卻一而再再而三地要求查看高祖實錄。

為了迎合他的要求,負責編修的史官只能將原有內容大肆刪改,以至于讓那段歷史失去了原有的真實面目。

因此近代學者章太炎就曾經在《書唐隱太子傳后》中寫道:

“太宗既立,懼于身后名,始以宰相監修國史,故《兩朝實錄》無信辭。”

按照這樣的說法李建成和李元吉,甚至包括高祖皇帝李淵,他們這些人在史書中的形象,顯然已經受到了某些程度上的人為加工,而絕非歷史上的事實真相。

如果按照這個思路推測下去的話,那么的李建成,又該是一個怎樣的人呢?

關于這一點,我們可以參考另外一本,成書于玄武門事變之前的唐朝史書《大唐創業起居注》。

還原

因為此書的成書時間在玄武門事變之前,所以書中的內容可信度相對較高,被刪改的可能性也相對較小。

按照這本書里面的記載,太子李建成非但不是那種荒淫無道之人,而且其文治武功也并不在李世民之下。

從李淵晉陽起兵到定都長安的這段時間里,李建成在軍事上發揮的作用,完全可以與李世民平分秋色。

也正因如此,李淵在定都長安建立大唐之后,才會在第一時間冊封李建成為皇太子。也就是說,李建成之所以能夠得到太子之位。并非完全得益于嫡長子的制度,而是憑實力拿到的這個頭銜。

而且自從李建成當上太子之后,李淵就把整個國家70%以上的政務,交到了他的手上,除了事關生死存亡的軍國大計之外,基本上都是李建成一人獨自處理。

所以說在大唐創業初年,李世民之所以能夠帶領大軍所向披靡,其實在很大程度上也得益于,李建成為他營造了一個強大而又穩定的后方基礎。

而且從這個角度來看,他們兄弟二人的配合也的確可以稱得上是珠聯璧合。太子主內,坐鎮天下;秦王主外,平定四方。

有這樣兩個文武雙全能力出眾的兒子,負責總領全局的皇帝李淵,自然可以高枕無憂。

事實上也正是如此,在兄弟二人的全力配合之下,李世民率領大唐帝國的軍隊,只用了短短四年時間就先后平定了薛舉,劉武周,竇建德,王世充等,在亂世中割據一方的各路梟雄。

徹底奠定了唐朝的基本版圖,但是就在李淵為自己的宏圖霸業而感到萬分欣慰之際,一個無形的變數也在悄然滋生。

變數

大唐武德四年,公元621年。

這一年23歲的李世民,迎來了屬于自己人生中的第一個高光時刻,因為就在不久之前,他為整個大唐帝國取得了一次最為關鍵的勝利。

這也是唐朝初年最為著名的一次戰役,虎牢關之戰。

在這次戰斗最開始的時候,原本是唐軍與洛陽王世充的一次決戰,當時李世民已經率領唐軍把王世充打的節節敗退,并且將其圍困在洛陽城中。

但就在這個時候,北方的竇建德接到王世充的求援率領十萬大軍直撲而來,一時間唐軍的處境急轉直下,可以說是腹背受敵。

稍不留神,便有全軍覆沒的可能,然而就是在這種情況下,李世民居然只率領3500鐵騎前往虎牢關阻擊竇建德的大軍,3000對十萬,雙方兵力相差如此懸殊。

這場戰爭在任何人看來,恐怕都是如同飛蛾撲火,以卵擊石根本沒有取勝的可能。

但是李世民卻偏偏靠著近乎于變態的軍事才能,僅僅依靠著手中的3500鐵騎,徹底擊潰了竇建德的十萬大軍,并且還將竇建德生擒活捉。

身在洛陽城中的王世充,聽到這則消息之后,也是一瞬間萬念俱灰,宣布開城投降。而李世民也正是憑借著一戰擒二王的功績,登上了人生的第一個高峰。

被李淵加封為天策上將,位列三公之上,而且還允許他設立天策府自治官屬組建屬于自己的政治機構。

根據史書記載,秦王天策府中幾乎囊括了唐朝半數以上的開國功臣,文有房玄齡,杜如晦等一干頂尖謀臣。武有尉遲敬德,秦叔寶,程咬金等唐初一流名將。

一時間秦王李世民的權勢,可謂如日中天,由天策府所頒發的政令,甚至可以與皇帝和太子的詔書同步實行。

而這也意味著李世民的權利,幾乎達到了能夠與皇權相互平行的地步,這樣的局勢對于秦王李世民而言,無疑是至高無上的榮耀。

但是對于太子李建成來說,卻是一個足以讓他感到恐懼與不安的變數,因為他深知,功高蓋世的李世民,必然已經產生了奪嫡之心。

奪嫡

李建成心中的不安,源自于對李世民深深的忌憚,而造成這種現象的原因,就是因為他的身上背負著太子之位。

因為在封建王朝時代,太子幾乎很少有親臨戰場,建功立業的機會,畢竟太子身為儲君,是一個帝國未來的接班人。

他的生死安危,關乎著整個國家的命運,所以每當戰爭來臨,皇帝寧可自己御駕親征。也不會讓太子置身于戰亂之中。

這也正是李淵為什么要讓李世民在外統兵征戰四方,而很少讓李建成去帶兵作戰的原因。或者說在李淵的心目當中,李世民可以為大唐戰死,但李建成絕對不能有任何閃失。

可是這樣的做法,雖然給李建成帶來了安穩,但與此同時,也把李世民推到了一個很尷尬的位置。

因為當一個人走到一定的高度之后,在他的身后,就會形成一股無形的力量推動著他朝某個方向前行。

而此時此刻的李世民,就正處在這樣一種局勢之下,整個大唐帝國的疆域,幾乎有一半以上都是他帶人打下來的。

就當時而言,如果說他的功勞排在第二,那么整個朝堂之上就沒人能排在第一,更何況李世民也是李淵的嫡子。

按照正理來說,也是有希望去爭一爭太子之位的對于這一點,李世民心里清楚,李建成的心里更清楚。

所以他開始動用各種政治手段,來不斷地打壓李世民,而且在這個過程中,李建成還有一種天然的優勢。

那就是自己身為太子,可以名正言順地借助皇帝的權威和政治影響力,再加上這些年,他一直都留在長安經營自己的勢力。

而李世民則一直都在外征戰,對于朝廷內部的經營顯然并沒有這么完善,因此在雙方進行政治斗爭的時候。李世民幾乎占不到任何優勢,甚至是輸得一塌糊涂。

從武德七年到武德九年,這段時間里,李建成對李世民的天策府集團,先后進行了多次毀滅性的打擊。

先是找借口讓李淵驅逐了房玄齡,杜如晦這兩位頂尖謀士,然后又剝奪了李世民對軍隊的控制權,想方設法將他留在長安,使其始終處在自己的掌控范圍之內。

最后又以抵御突厥南下為借口,將李世民麾下的戰將,盡數調往齊王李元吉帳下聽令,這一套組合拳打下來,李世民被打得毫無招架之力,眼看就要被徹底架空。

因為這一切都是太子李建成的手段,但是在對方的背后,卻是皇帝李淵的暗中支持。既然這兩個人徹底站在了同一條戰線上,那么這一場奪嫡之爭,恐怕是真的沒有任何懸念了。

此時此刻,所有人都認為,屬于李世民的輝煌即將徹底落下帷幕,曾經那個叱咤風云的天策上將,再也沒有了往日的滔天權勢。

但是誰也沒有想到,看似已經陷入垂死掙扎的李世民,竟然在最后關頭,發起了一次,讓所有人都始料未及的致命反撲。

驚變

武德九年六月初一,一顆耀眼的星辰,竟然在白天出現在天空的東南方向。而這顆星辰的名字,正是太白星。

這一天象,在古時候則被人們稱為太白經天。

據漢書天文志記載:

太白經天,天下革,民更王。

也就是說自古以來,但凡出現了這種天象,就預示著天下即將易主。

而就在此時,李世民卻忽然接到了一封來自東宮的密信,送信之人叫做王晊,正是他安插在太子李建成身邊的眼線,這封信雖然只有寥寥幾行字跡。

但卻讓李世民的內心里泛起了巨大的波瀾,因為信中寫得清清楚楚。齊王李元吉與太子密謀,準備在幾日后大軍出征之時,邀請李世民前往昆明池為三軍踐行。

到時候他們就會找機會安排武士在營帳中將其殺死,然后便向皇帝李淵謊稱秦王暴斃而亡,至于李世民麾下的那些戰將,如果誰敢不服,就會被他們盡數坑殺。

收到這封信之后,李世民當即找來長孫無忌,尉遲敬德等人商議對策,并且將房玄齡,杜如晦秘密召回。

除此之外,他還將自己私下培養的800名武士,悄無聲息地安插在秦王府內,同時他還特地拜訪了李靜和李世勣這兩位當朝重臣,贏得了他們保持中立的態度。

隨著李世民的準備工作不斷展開,兩天的時間轉眼即逝,此時已至六月初三。

然而就在這一天的正午時分,太白星再一次出現南方的天穹之上。

負責觀星的天文學家傅奕,在經過一系列的解密推算之后,連夜找到李淵,呈上一封密奏:

太白見秦分,秦王當有天下。

李淵看罷之后,當即龍顏大怒。

命人將這封密奏直接送到了李世民的秦王府中,正在府中與人密謀的李世民,收到這封突如其來的密奏,卻沒有任何慌亂的神色,反而非常從容地跟隨著使者走進了皇宮。

然后在李淵的面前,公然揭發了太子李建成與李元吉淫亂后宮的丑聞,李淵一聽頓時又一次龍顏大怒,讓李世民先行回府,自己則會在明天上朝之時公開審判此事。

而李世民也正是借此機會,為自己贏得了最后幾個時辰的寶貴時間,回到府上之后,李世民迅速在原定計劃的基礎上進行了重新部署:

首先由李世民親率第一梯隊,埋伏于玄武門,總計十人(含李世民),負責追擊太子與齊王。

其二由尉遲恭統率一部分人馬,分散隱藏于太子一行入宮之路沿途各處,總計七十人,負責來往偵查策應。

最后第三步,還有一只人數不詳的奇兵,由高士廉、長孫無忌舅甥二人組織帶領,聚集于玄武門西面的芳林門,這支軍隊主要由臨時從長安大牢中釋放的囚犯組成,主要負責支援配合。

而另一邊,李世民與李淵深夜密談的消息,卻被后宮中的張婕妤意外得知,并且還派人把這個消息秘密送給了太子李建成和齊王李元吉。二人接到消息,頓時大吃一驚,慌忙率領衛隊,一路策馬疾馳,趕來向李淵請罪。

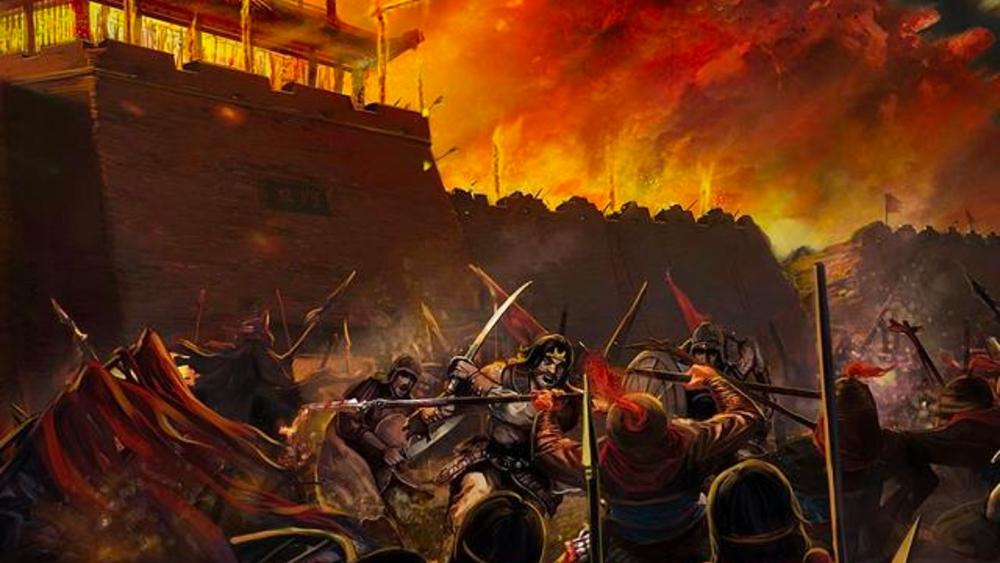

不過當他們到達玄武門的時候,李世民這邊早就布置好了一切,毫不知情的李建成和李元吉二人按照流程,將隨身衛隊留在玄武門外,自己則策馬入宮。

但是走到臨湖殿的時候,李建成卻突然覺得氣氛不妙,轉身就往外跑,然而只可惜為時已晚。

隱藏在黑暗中的李世民走過了出來,率領眾人開始追擊,在慌忙逃竄的過程中,李元吉三次想要拉開弓箭射殺李世民,卻因為心態慌亂而沒能成功。

反倒是李世民,在關鍵時刻朝著李建成射出了致命的一箭,弓弦響過,太子李建成應聲落馬,當場氣絕身亡。

而齊王李元吉也被隨后趕來的尉遲恭等人亂箭射中,并且斬下了二人頭顱,太子與齊王的衛隊聞訊趕來,卻被擋在了玄武門外。雙方雖然在玄武門外爆發了一場血戰,但終究沒能改變最終的結局。

當尉遲敬德站在城墻上,將太子與齊王的頭顱高高舉起之時,兩人的親兵衛隊剎那間一哄而散。

隨后李世民又命令尉遲敬德前往太極殿面見李淵,成功接過了對大唐帝國的控制權,至此玄武門一戰徹底宣布告終,一個屬于李世民的時代正式到來。

但是與此同時,在這件事情當中,卻也充斥著太多的謎團和漏洞,仿佛在刻意隱藏著一個極為殘酷的真相。

疑云

關于這件事情中的謎團,首先就是李淵對待李世民的態度,實在有些匪夷所思。

前一秒還在懷疑他謀反,后一秒聽到李建成和李元吉淫亂后宮的事情,就把正事給忘到九霄云外了。難道說作為一個皇帝?他連這點輕重緩急都分不清楚嗎?

其次就是給李建成和李元吉送消息的張婕妤,不管從哪個角度來說?她給李建成送的這個消息都太過巧合了。

如果她沒有送出這個消息的話,那么這兄弟二人,恐怕也不會正好撞到李世民的槍口上。所以說不管怎么看,都像是張婕妤配合著李世民,張開了一張大網,等待著李建成和李元吉往里鉆

第三就是藏在李世民府中的800精銳士兵,在這場戰斗中,究竟去了哪里?

就算李世民帶走十人,尉遲敬德帶走70人,那么除此之外,還應該有700多人,不知道是摻雜在接應的隊伍當中,還是被李世民用在了別的地方。

至于最后一點就是,玄武門明明是皇宮重地,是由負責皇帝安全的進軍重兵把守,李世民為何能夠帶兵入內?

對于這些問題,我們首先來從最后一點進行解答,李世民之所以能夠帶兵出入玄武門,正是因為他與當天的玄武門守將常何,已經提前達成了密謀。

據歷史學家陳寅恪先生考證,常何出身于瓦崗寨,同李世民麾下的秦瓊、程咬金等人有著千絲萬縷的聯系。

雖然他名義上是太子安插在北衙禁軍中的親信,實際上卻早就為李世民一邊拉攏了過去。所以說此人就是李世民的一步暗棋,并且發揮了至關重要的作用。

而且通過李世民的這一布局,也可以看得出來,他對于此次事變,應該已經謀劃了很長的時間。

甚至包括張婕妤給太子和齊王傳遞消息,應該也是提前算計好的一環。至于李淵的態度為什么會有如此之大的轉變,以至于讓李世民贏得了最后的機會去發動政變。

以及在政變的過程中,李世民的800精銳究竟去了哪里?這一點,更是一個細思極恐的問題。

特別是當我們把這兩個疑點串聯到一起去思考的時候,真相就會變得更加明顯,但是我在這里提前聲明一點。

真相

依照以上提出的幾個疑點,然后再把這些線索串聯起來的話,當日的情況應該是這樣的。

李世民在府中密謀,忽然接到了李淵派人送來的密奏,于是他知道自己的計劃已經泄露。因為古時候一個皇帝給臣子送來這樣的密奏,其實就等于下達了死亡詔書。

否則也不會把這種事情挑明了說,所以說李淵當時的用意已經很明顯了,就是要讓李世民自裁了斷。

而李淵之所以這么做,當然不可能僅僅是因為天象絕對是掌握了具體的線索和證據,所以才對李世民下達了宣判書。

而李世民在這種情況下,還有膽量進宮去見李淵,說明他絕對是有恃無恐,或者說在那個時候,他的政變行動就已經開始了。

因為那一天負責把守玄武門的主將,是他的自己人——常何。

所以李世民完全有機會,帶領著他的800勇士,以及負責守護玄武門的禁軍,直接殺入皇宮,將毫無戒備的李淵控制在自己手中。

而負責接應的雜牌武裝,則一直被留在了玄武門外的芳林門,做到這一步之后,接下來所發生的一切就都顯得順理成章了。

李世民搶先控制了李淵,然后又讓張婕妤將李建成和李元吉散布消息,而自己則帶領一部分人馬,在玄武門附近設下埋伏,等待對手自投羅網。

想明白這些問題之后,或許我們也就能夠理解唐太宗李世民,在命令史官編寫史書的時候為什么一定要再三要求查閱和修改。

其實他所想要掩蓋的內容,或許并非自己親手殺害兄弟的事實,而是他與父親李淵之間的直接斗爭,是那一段被掩藏在深夜里的真正的宮廷政變。

結尾

對于這一段歷史,我們挖掘其中的真相,并非是為了評判古人的是非黑白,而是想要從一個最真實的角度。

來了解歷史,能夠帶給我們的經驗和教訓,因為我們現在看到的歷史,不僅是塵封在時光長河中的故事。

同時也是一段又一段真實的人生,我們希望能夠從前人的留下的痕跡當中,感受到他們對待這個世界的觀念和態度。

從而讓我們在面對這個世界的時候,能夠用一種更加清晰和理性的思維,來思考自己身邊所發生的問題。