10.中歐平原 30萬(wàn)平方千米

中歐平原又名波德平原,位于歐洲波蘭、德國(guó)北部。西自萊茵河口,東至波蘭東部的狹長(zhǎng)地帶。面積約30萬(wàn)平方千米。大部分地區(qū)海拔為50~100 米,地勢(shì)南高北低、東高西低,西部有些地區(qū)在海平面以下。

地貌與第四紀(jì)冰川作用緊密相關(guān),但由于玉木冰川只出現(xiàn)在易北河以東地區(qū),因此以易北河為界東西兩部分的地貌特征有明顯的差異。

西部冰磧地貌不很顯著,為一起伏和緩的低平原,由沿海向內(nèi)陸大致可分為低地帶、砂質(zhì)平原帶。東部地區(qū)冰磧地貌保存較好,由沿海向內(nèi)陸大致可分為砂丘帶、底磧平原帶、終磧丘陵帶、冰水平原帶和黃土帶。

9.華北平原 30萬(wàn)平方千米

華北平原是中國(guó)三大平原之一,是中國(guó)東北部大平原的重要組成部分,部分在渤海—華北盆地。位于北緯32°~40°,東經(jīng)114°~121°。

北抵燕山南麓,南達(dá)大別山北側(cè),西倚太行山一伏牛山,東臨渤海和黃海,跨越京、津、冀、魯、豫、皖、蘇7省市,面積30萬(wàn)平方千米。

平原地勢(shì)平坦,河湖眾多,交通便利,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),中國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,平原人口和耕地面積約占中國(guó)的1/5。

8.東北平原 35萬(wàn)平方千米

東北平原或稱松遼平原(廣義)、關(guān)東平原,是中國(guó)三大平原之一,也是中國(guó)最大的平原,位于中國(guó)東北部,由三江平原、松嫩平原、遼河平原組成,地跨黑龍江、吉林、遼寧和內(nèi)蒙古四個(gè)省區(qū)。

地處大、小興安嶺和長(zhǎng)白山脈之間,北起嫩江中游,南至遼東灣,南北長(zhǎng)約1000千米,東西寬約400千米,面積達(dá)35萬(wàn)平方千米。

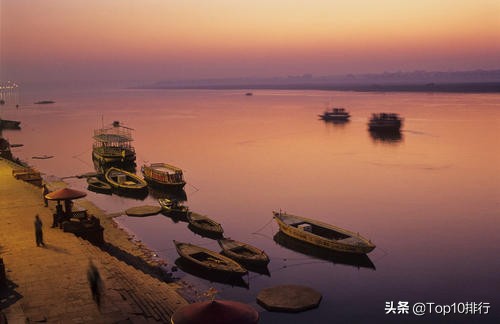

7.恒河平原 75萬(wàn)平方千米

恒河平原為印度大平原的東支,印度大平原在南亞喜馬拉雅等山脈和德干高原之間,面積約75萬(wàn)平方千米。

西部又稱印度河平原,大部在巴基斯坦境內(nèi);東部的恒河-布拉馬普特拉平原(恒河平原)大部在印度境內(nèi),面積約51.6萬(wàn)平方千米。

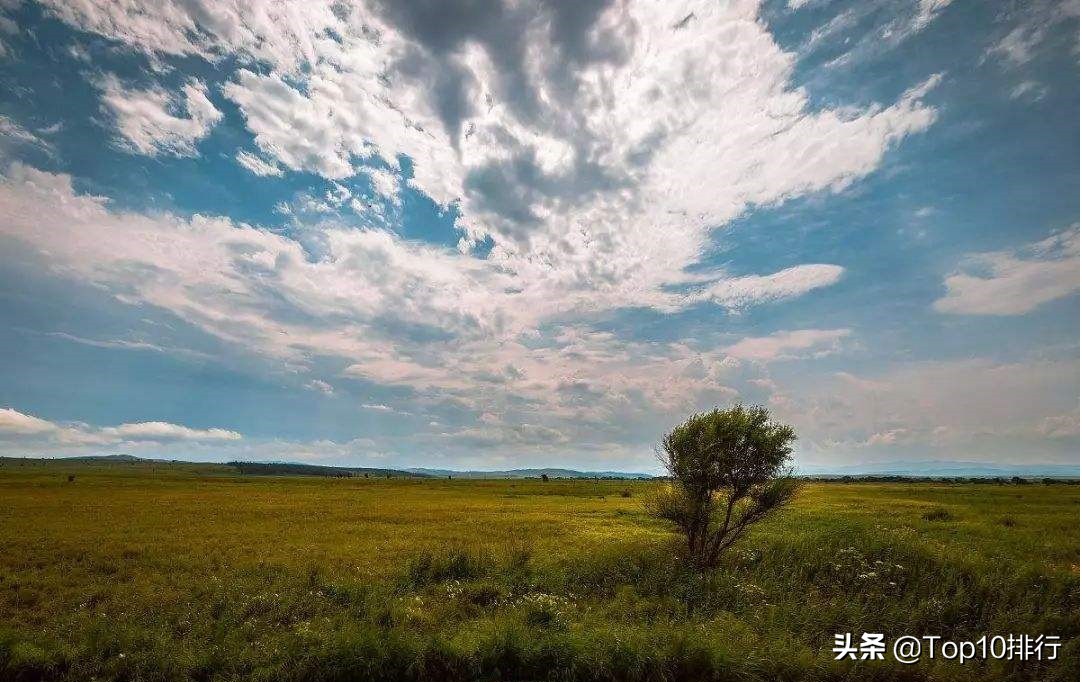

6.北美大平原 130萬(wàn)平方千米

北美大平原:也稱普列里草原或北美大平原,普列里(Prairie)源出法語(yǔ),大平原之稱則來(lái)源于美國(guó)政府。美國(guó)南北戰(zhàn)爭(zhēng)之后,開(kāi)始開(kāi)發(fā)其西部領(lǐng)地。

當(dāng)時(shí)的美國(guó)政府在宣傳西部的富庶和美麗時(shí),把西部大草原稱為大平原。分布于北美大陸中部和西部的遼闊的大草原, 海拔2000米以下的地區(qū),以禾本科植物為主。

溫度條件依地區(qū)而異,但植被以年降水量600-1000毫米的地區(qū)發(fā)育較好。在穩(wěn)定的群落中可以針茅、冰草、溚草、早熟禾、鼠尾粟和野麥等屬的植物為代表;北美草原也是玉米和小麥的主要產(chǎn)地。

隨著降雨量的增加和草莖的高低,而又區(qū)別為高、中、低幾種類型的草原,當(dāng)降雨量進(jìn)一步增加時(shí),草原則轉(zhuǎn)變?yōu)樯帧?/p>

5.圖蘭平原 150萬(wàn)平方千米

圖蘭平原(TuranPlain,俄語(yǔ)作TuranskayaNizmennost)又稱圖蘭低地,是中亞的哈薩克斯坦西南部和烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦西北部的廣袤低地。

北起哈薩克丘陵,東接天山山脈和帕米爾高原,南抵伊朗高原北部之科佩特山脈,西臨里海,面積150萬(wàn)平方公里。

在北緯35度—北緯47度,東經(jīng)70度—東經(jīng)55度之間。有海拔1,000公尺(3,300呎)山丘和低于海平面凹地。錫爾河和阿姆河下游流經(jīng)境內(nèi)。

4.拉普拉塔平原 150萬(wàn)平方千米

拉普拉塔平原是南美洲第二大平原,位于南美洲東南部。其西面是安第斯山脈,東北面和南面是巴西高原和巴塔哥尼亞高原,東南面是大西洋。

總面積150萬(wàn)平方千米,自北向南跨越玻利維亞、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭四國(guó),其中60%的面積在阿根廷境內(nèi)。拉普拉塔平原北部為大查科平原,南部為潘帕斯平原。

大查科平原地面平展低洼,雨季排水不良,在沿河地帶形成沼澤和濕地;南部潘帕斯平原,地勢(shì)坦蕩平展,略向東傾斜,海拔多在150米以下。

3.西西伯利亞平原 260萬(wàn)平方千米

西西伯利亞平原是亞洲第一大平原,世界第三大平原。南北長(zhǎng)2000千米,東西寬1500千米,面積260萬(wàn)平方千米。南部海拔220~300米,中、北部海拔50~150米。

自北而南,苔原、森林、森林草原、草原景觀平行分布,具典型的緯度地帶性分布規(guī)律。大部分地區(qū)為亞寒帶針葉林所覆蓋。有葉尼塞河、鄂畢河、額爾齊斯河、塔茲河等河流。

中部和北部人口密度較低,南部隨著對(duì)燃料、金屬資源的開(kāi)發(fā)而不斷發(fā)展,形成了以秋明油田、庫(kù)茲巴斯煤田,托木斯克鐵礦為中心的工礦業(yè)基地。

2.東歐平原 400萬(wàn)平方千米

東歐平原位于歐洲東部,世界第二大平原,其范圍北起北冰洋,南至黑海、里海之濱;東起烏拉爾山脈,西至波羅的海,近400萬(wàn)平方公里廣大區(qū)域,平均海拔約170米。

1.亞馬遜平原 560萬(wàn)平方千米

亞馬孫平原(英語(yǔ):AmazonPlain)位于南美洲北部,亞馬孫河中下游,介于圭亞那高原和巴西高原之間,西接安第斯山,東濱大西洋,跨居巴西、秘魯、哥倫比亞和玻利維亞四國(guó)領(lǐng)土。

面積達(dá)560萬(wàn)平方千米(其中巴西境內(nèi)220多萬(wàn)平方千米,約占該國(guó)領(lǐng)土1/3),是世界上面積最大的沖積平原。亞馬孫平原熱帶雨林密布,植物種類繁多并富特有種;動(dòng)物種類亦很豐富,尤多樹(shù)棲動(dòng)物。

礦藏主要有石油。人煙稀少,總?cè)丝诩s1500萬(wàn),包括10萬(wàn)生活在密林中的印第安人。20世紀(jì)60年代以來(lái),已有計(jì)劃地組織移民和發(fā)展農(nóng)牧業(yè),開(kāi)發(fā)自然資源,已建成貫通全境的亞馬孫公路。