“我絕食靜待,以死相報。”

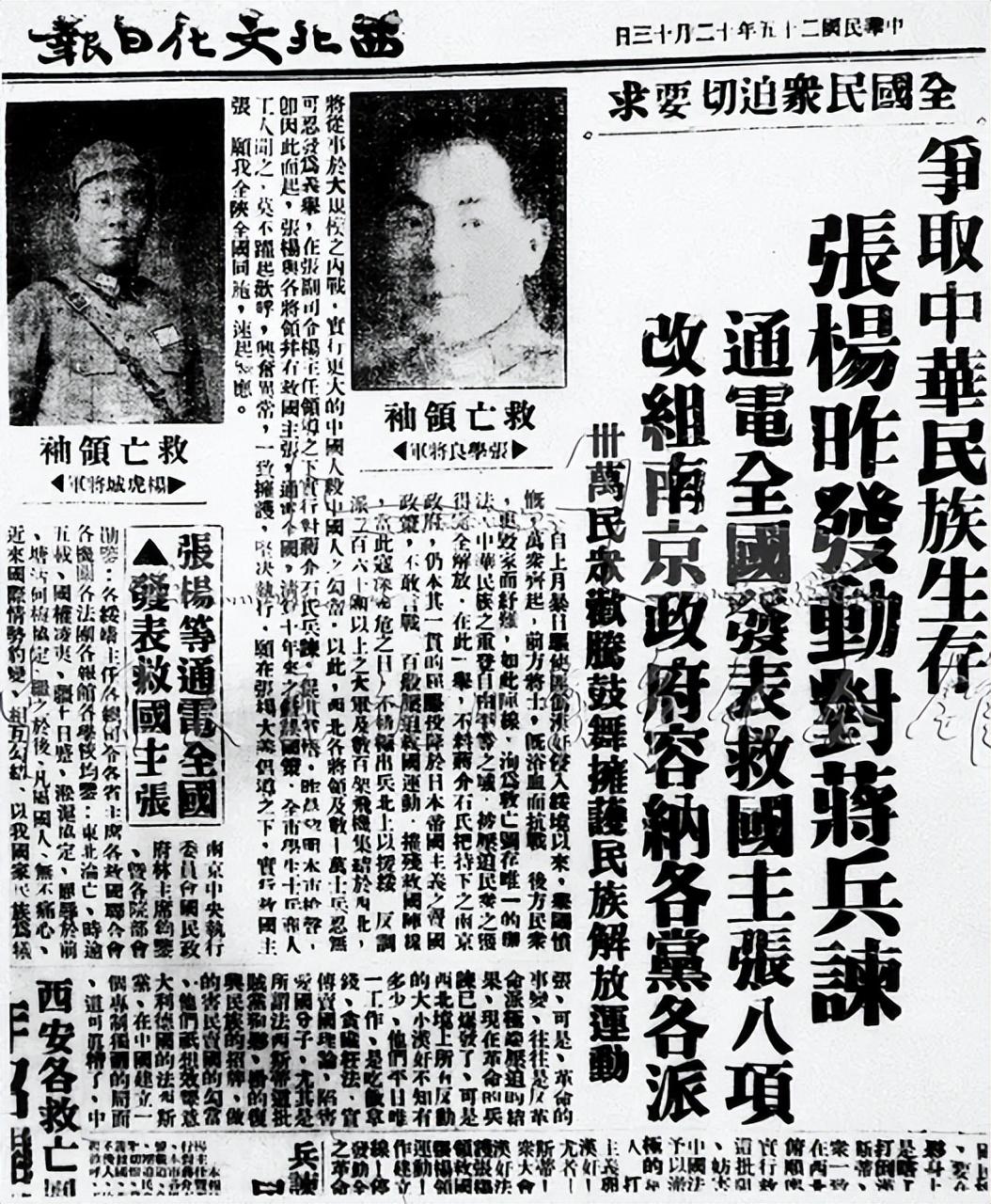

1937年夏,距離西安事變已經過去了七個月有余,但對于是否進行國共聯合抗日,蔣介石仍表現的態度曖昧。

面對時局飄搖,已然心急如焚的原北京大學校長蔡元培為勸說蔣介石抗日,特地趕赴南京與他見面。

在蔡元培慷慨激昂地闡述了對于局勢的擔憂和兩黨合作抗日的必要性之后,蔣介石卻表現得淡漠至極:“無須多言,你先回去吧,我會考慮這個問題的。”

蔡元培被陳布雷勸出會見室之后,氣憤至極,直接表示自己將絕食等待蔣介石的回音。

此后整整三天,他果然滴水未進。

迫于無奈,蔣介石只好再次接見了蔡元培,并答應立即召開國防部會議,實現紅軍改編。

得到蔣介石應允,蔡元培這才辭去。

之后蔣介石卻再次故技重施,拖延著會議日期。

在他猶豫不定之時,一場場戰火在華夏大地蔓延開來,就連南京都危在旦夕。

連時任軍委會副委員長的馮玉祥都看不下去,風風火火闖進總統府請求辭職。

他氣沖沖表示:“共產黨已經自愿把軍隊改編為國民革命軍,一同上線抗敵,這不是一樁好事么!你為什么變著法兒的拖延不批呢?”

蔣介石嘆口氣說:“他們可聰明得很,以抗日為口號,實際是想得到政府的經費和承認,這樣就能光明正大地擴大勢力,我怎能眼見著他們壯大。”

馮玉祥勸道:“你再仔細想想,他們紅軍只編三個師,才有多少人,國軍六十分之一都不到,你大可以把他們送到最前線,再劃定防地范圍約束不就行了。”

蔣介石沉思良久,看著桌上堆滿的催促國共合作信件與戰事吃緊的電報,最終還是點了點頭,“只可以給他們三個師的編制。”

1937年8月22日,國民政府軍事委員會正式宣布,將紅軍主力部隊改編為國民革命軍第八路軍,簡稱八路軍。

紅軍改編與蔣介石的“詛咒”

實際上,八路軍這個部隊番號可以說是來源已久。

最早在北伐戰爭時期,當時留守廣東的粵軍部隊就被編為“八路軍”,此后的很長一段時間內,“八路軍”的番號頭銜也一直都屬于粵軍。

關于這個番號的定奪,蔣介石就在其中起到了推波助瀾的作用。

當時他跟擔任總指揮的李濟深表示,可以效古,取個好寓意。

而《三國演義》中就有一句“八路軍兵齊出,救了武安國……”,講的就是討伐董卓的八路軍兵越戰越勇,乃至打敗了猛將呂布的傲人戰績。

而蔣介石的提議討得了李濟深等粵軍大佬們的歡心,于是他們便采用了這個番號。

實際上,頗通文墨的蔣介石其實心里另有他想。

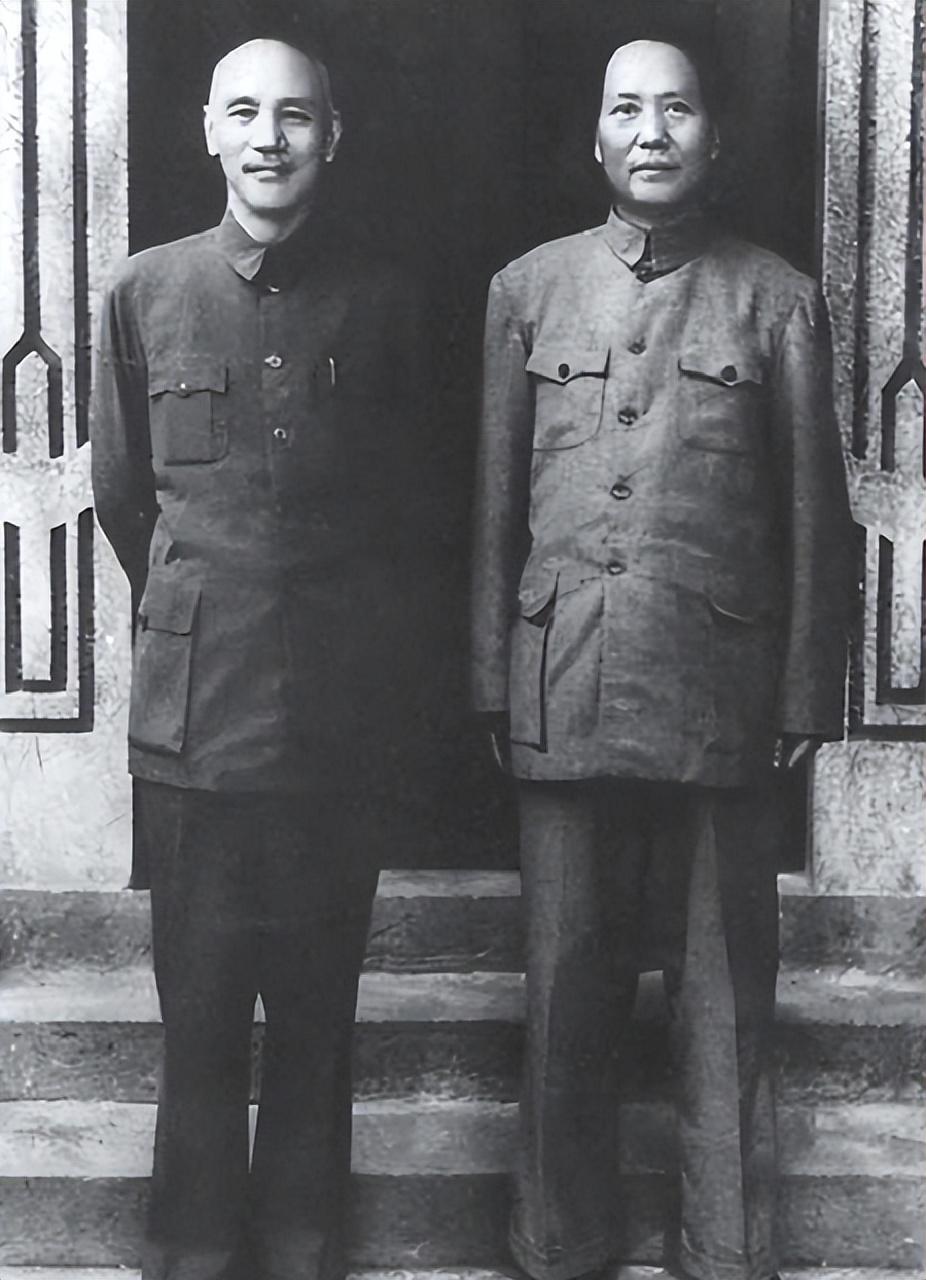

圖源影視

他想得不是《三國演義》,而是四大名著中另一本《水滸傳》里,第八十八回提到的宋江率八路軍馬對敵作戰,大敗而走的故事。

因為當時北伐戰爭局面已然明朗,中華統一是大勢所趨。

但天下軍閥數量頗多,粵軍作為一股不可小覷的地方力量,蔣介石自然還是希望他們不要太出風頭最好。

而《水滸傳》的“八路軍”也正是因為一步踏錯而導致滿盤皆輸。所以他才巧言令色地將這個番號“推銷”給粵軍,希望能借此殺一殺他們的銳氣。

事實證明,在粵軍正式接受“八路軍”這個番號后,后期粵軍在與蔣之間的爭斗中,就真如蔣介石所盼望那樣,再沒占過上風。

隨著兩廣事變發生,蔣介石更是借機授意撤銷了粵軍這個“第八路軍”的番號,而李濟深也慘遭軟禁,粵軍就此走向了離散消亡。

八路軍這個名號就空置了出來。

隨著抗日戰爭的全面爆發,共產黨為了民族大義,決意摒棄前嫌,加入國民革命軍序列,與日寇交戰。

自1937年2月起,就紅軍改編的問題,國共間就進行了長達半年之久的談判。

第一次談判之際,共產黨表示愿組成一路軍,編四軍十二個師,由共產黨掌握改編后紅軍的指揮權。

但國民黨代表只接受紅軍編兩師八個團,不能私設指揮部。

蔣介石更是不同意紅軍建制,甚至只同意紅軍保留一萬余人,余者遣散。

兩黨就軍力調派問題產生了分歧,并最終在中共方面為顧全大局而一再讓步的情況下,達成統一意見。

國民黨方同意紅軍編3個師,易名國民革命軍。

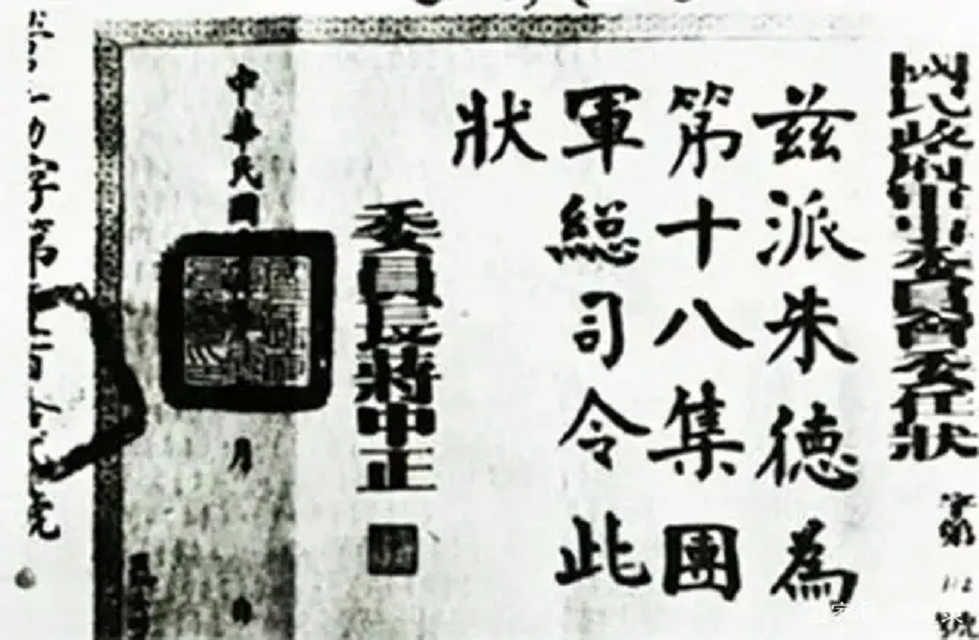

收編后需服從國民政府軍事委員會統一指揮,師級上設置總指揮部,各級軍官可以由革命軍內部推選,上報南京后經批準再任職。編制按照國軍待遇。

史稱“三八協議”。

但協議簽訂后不久,蔣介石又再度反悔,他要求共產黨不可以設置獨立的指揮部,要由國民黨當局統一指揮并派員擔任要職,這樣無理的要求又使談判陷入了僵局。

之所以遲遲達不成共識,根源就在于紅軍的獨立性與共產黨的領導。

蔣介石費盡心思,就是想把這支軍隊徹底從共產黨那里脫離出來,而這也是我黨所難以忍受的。

在之后,紅軍就其獨立自主的指揮權與國民黨展開了斡旋。

最終,在‘八一三’事變日軍進攻上海威脅南京的急迫情況與內外輿論壓力之下,國民黨才與中共中央達成協定。

紅軍改編為國民革命軍第八路軍,分3個師,總編制4.5萬人,隸屬115、120、129師。

而115、120、129這三個師的番號,原本屬于東北軍。

在東北軍整編時,尤屬這三個師戰績最為不佳,番號也因此慘遭撤銷。

蔣介石為改編的紅軍選的這個名字和番號,真可謂是十足的“不吉利”,甚至暗藏著國民黨不可告人的用心。

當時的蔣介石本以為精通歷史的毛主席會拒絕這組“晦氣”的番號,還早早找好了一個寫作班子,打算在共產黨拒絕番號后對共產黨進行口誅筆伐。

但他怎么也沒想到,毛主席和中共領導班子幾人略加商量后就表示對這組番號照單全收。

毛主席還跟朱德、周恩來等人開玩笑說:“我們共產黨人可比老蔣聰明得多,我們偏偏不信這個邪。”

眼見準備的文墨派不上用場,蔣介石又在戰區的劃分上搞起了名堂。

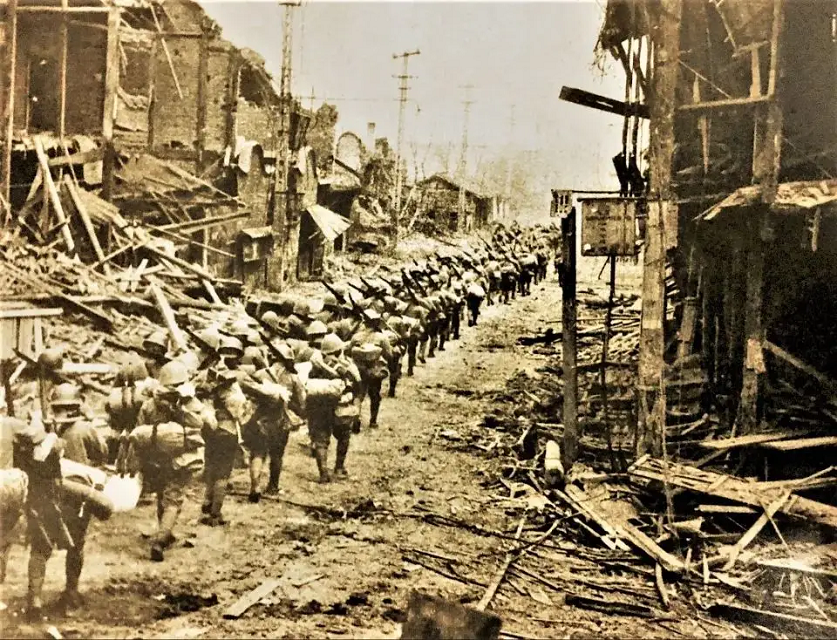

當時,國民黨將紅軍直接劃分到前線第二戰區中。要知道,這片地區在當時戰況格外慘烈,是日軍欽定的重點進攻目標之一。

國民黨的目的便是想假借日軍的無情槍炮,堂而皇之地讓紅軍主力“為國捐軀”。

巧用番號的智慧

1937年9月11日,國民黨軍事委員會又下令再次為八路軍改名為第十八集團軍。

那么,國民黨方面為什么又要給剛編成的紅軍著急更名呢?

原來,八路軍是平常軍隊的正式編制,那么按理來說,即使戰爭結束也可以存在。

但十八集團軍卻是戰時特設的軍隊,具有可取代性。

中國共產黨十分清楚國民黨統治集團內部的不安好心,因此堅決不放棄八路軍這個名號,除卻向國民黨傳遞的正式文書外,在民間與對外宣傳上一律照舊采用八路軍的名稱。

至于其中緣由,主要有三。

其一,當時的中國共產黨武裝力量在此前一直被蔣介石政府冠以“匪”的名號抹黑,而八路軍番號是雙方最初達成共識的名稱,代表我黨力量被南京政府正式承認。

而且為了教育說服大量紅軍將士們接受改編,中共中央已在前期做好了扎實的宣傳工作,這種情況下,不適合再貿然地更改番號。

其二,當時的八路軍將士們在初登戰場,便捷報連連,與當時屢敗屢戰的國民黨軍形成了鮮明對比,打出了我軍的風采,讓“八路軍”這個名稱深入人心。因此,我黨更是珍惜八路軍這個名稱。

其三,偉大的毛主席敏銳地察覺到了,當時黨內存在的 “一切服從統一戰線”調度的錯誤認知。

在王明錯誤路線的影響下,許多干部認為既然加入了國軍序列,就要在思想上戰略上都服從于軍委會的直接指揮。

這使得以毛主席為代表的中共第一代領導班子,不得不設法減少第18集團軍的稱呼,而統稱為八路軍,對二者進行有意區分。

而且當時的十八集團軍是由國民政府軍事委員會頒布認定的。而八路軍中有很大一部分機構都是因共產黨自行設立,兩個番號間的內涵上有很大區別。

事實上,我黨的堅持頗有政治遠見性,保持武裝力量的獨立性對日后的長遠發展意義重大。

戰爭初期,國民黨企圖讓日軍將人數不占優的八路軍包圍消滅。并四處傳播“八路軍游擊”的種種謠言。

蔣介石更是大搞“一個黨、一個領袖、一個主義”,妄圖轉換我軍。

中國共產黨更是以自身的實際行動和各種事實逐一駁斥了國民黨的刻意抹黑。

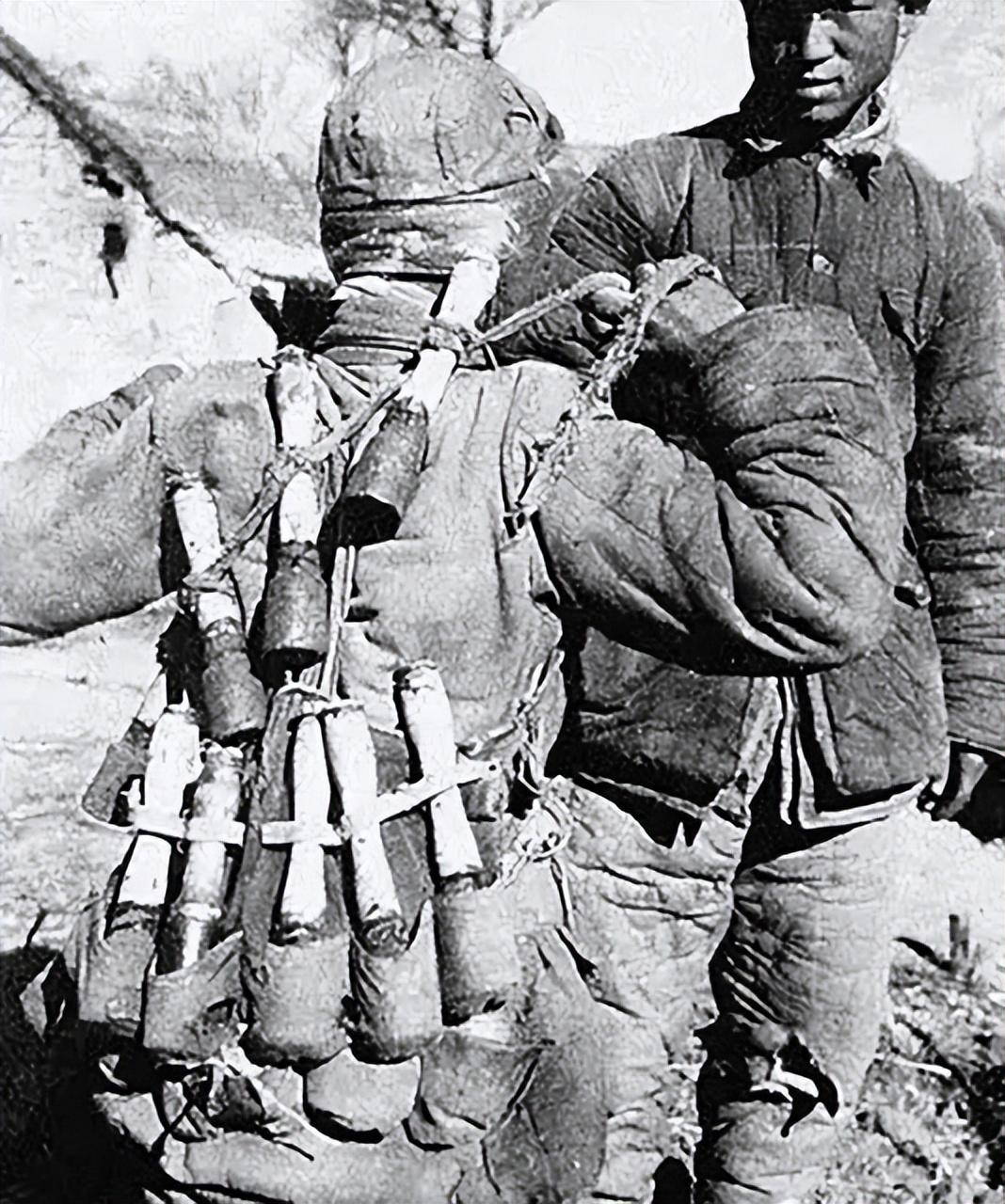

而面對國民黨拒絕八路軍擴編的刻意限制,我黨采用曲線救國的方式,以八路軍名義建立了大量獨立師、獨立旅之類的單位。

這些部隊沒有正式番號,因此也不占編制,對方也就抓不到什么把柄。

1939年2月10日,中共中央更是在官方文件中旗幟鮮明地表示:“八路軍名稱為敵人所懼,國人所愛,決不應輕易更改。”

而我黨也踐行了自己的宣言,將八路軍的名號一直使用到抗戰勝利后的1946年。

在抗戰期間,八路軍以良好的軍紀、出色的戰績,得到了老百姓的認可,百姓們一致認為八路軍是真真正正為民族解放打仗,為自己的家人打仗的杰出部隊。

群眾的認可也使得許多年輕人自愿跟著共產黨的隊伍一起走,共同抗擊日寇,而八路軍的隊伍也借此發展壯大。

在多年抗戰中八路軍更是越戰越強,逐漸成為抗日戰爭的中堅力量 。

而115師、120師、129師,這三個曾經是常敗番號的師,更是在賀龍、劉伯承等名帥的指揮下,發展為戰果輝煌、威名遠揚的雄師勁旅。

截止到1945年8月,抗戰勝利之際,八路軍主力部隊,已從成立之初的不到五萬余人發展到上百萬人,是抗戰初期國民黨軍隊數量的百分之三十八,是抗戰結束時國軍數量的三分之一。

八路軍,由陜北起,為抗日出戰山西,又走出山西,走向華北,乃至走向全中國。

雖然蔣介石對共產黨一直抱著高度戒備,但一開始,他對于毛主席堅持使用“八路軍”名號的做法嗤之以鼻,并沒發現其深意所在,直到事后,他才追悔莫及。

而蔣介石旗下的智囊戴季陶亦是哀嘆道:“毛澤東步步無閑棋,步步有殺招。”

結語

盧溝橋事變爆發后,在中華民族最危險的關頭,是中國共產黨站了出來,根據現實情況提出建立抗日民族統一戰線,并促使蔣介石和國民政府將陜北紅軍改編為國民革命軍第八路軍。

在全國人民的齊心協力浴血奮戰下,終于粉碎了日本軍國主義殖民奴役中國的陰謀。

抗日戰爭勝利至今已有七十余年,而八路軍這個名稱更是早就名揚天下,功留史冊。

以至于現代人一般都不太知道十八集團軍,而只知道八路軍的豐功偉績。

歷史證明,紅軍主力改稱八路軍,并堅持自己的番號,積極投入抗日戰線,是中國共產黨從中華民族根本利益出發,為實現驅除日寇的正確戰略決策。

紅軍們暫時告別了紅五星帽徽,是在正確的時間做出的正確抉擇。

雖然紅軍們換下了昔日的衣物,接受了改編,但信仰與精神始終深種他們心中,并不為外在形式所拘泥。

在抗日戰爭期間,我黨更是堅持了正確的路線,走出了自己的道路,也借此吸引了無數青年投身,為之后的全國解放戰爭奠定了堅實的基礎。

昔日的功勛會在時間里慢慢斑駁,但那段崢嶸的日子卻仍在歷史的山谷里錚錚回響,警醒激勵后人!