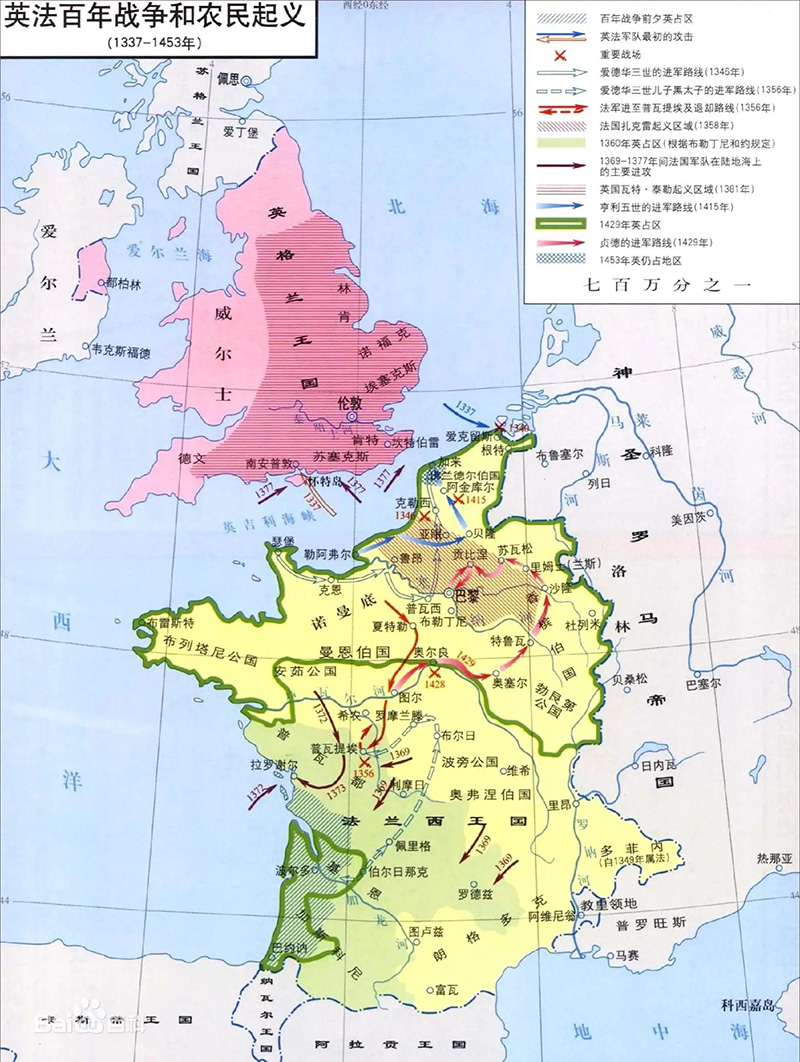

七年戰爭、三十年戰爭、八十年戰爭、百年戰爭……對歐洲歷史稍有了解的讀者都會發現,歐洲人喜歡用時間長度來命名戰爭。

長至“百年戰爭”,短到“三十日戰爭”,中世紀的歐洲,戰爭頻發,混戰無休無止。

據研究統計,歐洲是人類歷史上戰爭爆發頻率最高的地區,也正是因為這樣高頻的混亂,讓歐洲成為全世界國家密度最高的地區。

不過眾所周知,早期的歐洲,也曾像東亞一樣,有過一個大一統的帝國,帝國幅員囊括大半個歐洲,那就是現代西方文明的濫觴——羅馬帝國。

自羅馬帝國滅亡以后,歐洲再也未能重新統一,相反,隨著封建制度的確立和推移,歐洲分裂成越來越多的封建國家,從此進入了一直延續至今的大分裂歐洲。

支離破碎的歐洲,不可避免地成為各封建勢力、各宗教、各民族混戰的修羅場。

一,歐洲各國族源簡析

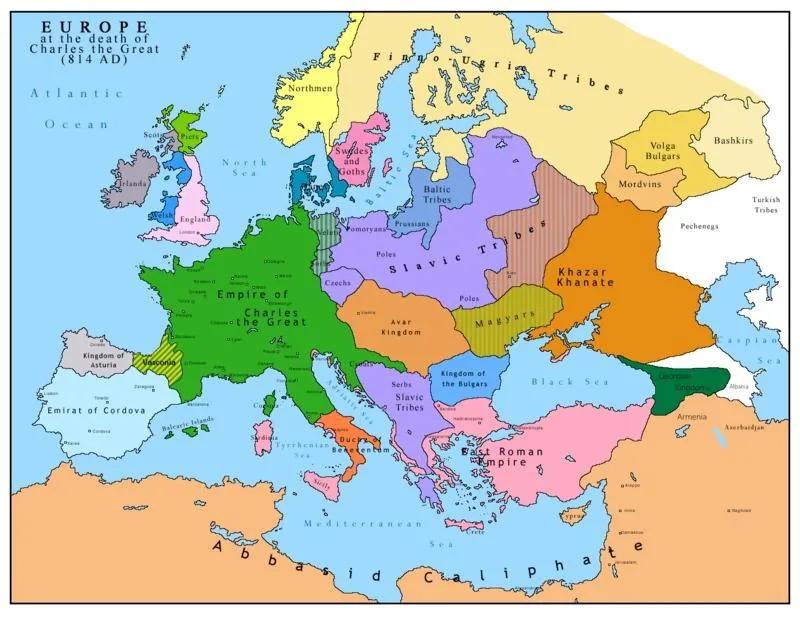

公元5世紀中后期,豬突猛進的日耳曼蠻族攻陷羅馬,滅亡了西羅馬帝國,在西羅馬帝國的遺土上先后建立了西哥特王國、法蘭克王國、東哥特王國、汪達爾王國、勃艮第王國、蘇維匯王國、倫巴德王國、盎格魯撒克遜等王國。

日耳曼人分支無數,其中有兩大分支,一支為法蘭克人,他們在5世紀到9世紀之間建立了西歐疆域最遼闊、國力最強盛的法蘭克王國,后在9世紀中期分裂為西法蘭克王國、中法蘭克王國和東法蘭克王國,即是現代的法蘭西、意大利和德意志三國的雛形。

日耳曼人的另一大分支為盎格魯—撒克遜人,他們在5世紀中葉進入大不列顛群島,逐漸形成了7個王國,英國歷史上稱為七國時代。到9世紀時,七國合二為一,從此誕生了英格蘭。

歐洲西北沿海有被稱為低地三國的荷蘭、比利時、盧森堡,這三國地緣歷史復雜,長期受周邊德法兩大強國的統治和影響,因此可視為日耳曼族群的分支和德法兩國的外延支系。

西南歐的伊比利亞半島上有西班牙、葡萄牙兩個主要國家,它們歷史上先后在羅馬帝國、西哥特王國、伊斯蘭哈里發國、卡斯蒂利亞王國、阿拉貢王國的統治之下,簡單來說,他們是拉丁化痕跡更重一些的日耳曼分支,同時又受到伊斯蘭教的深刻影響。

而在歐洲的東部和中部,則是歐洲另一蠻族——斯拉夫人馳騁逐鹿的天下。

斯拉夫人起源于歐洲中部,現今波蘭境內的維斯瓦河河谷,被認為是斯拉夫人的故鄉。早期斯拉夫人生活在西起奧得河、東抵第聶伯河、南至喀爾巴阡山、北瀕波羅的海的廣大區域。

公元4-6世紀,隨著民族大遷徙的發生,斯拉夫人出現了分化,并開始逐漸侵襲西羅馬帝國的疆域,自此形成了西斯拉夫人、東斯拉夫人、南斯拉夫人三大分支。

西斯拉夫人主要生活在中歐地區,包括波蘭人、捷克人、斯洛伐克人、索布人等。

東斯拉夫人主要生活在東歐地區,包括俄羅斯人、白俄羅斯人、烏克蘭人、盧森尼亞人等。

南斯拉夫人主要生活在東南歐-巴爾干半島地區,包括塞爾維亞人、黑山人、克羅地亞人、斯洛文尼亞人、馬其頓人、波斯尼亞人、保加利亞人等。

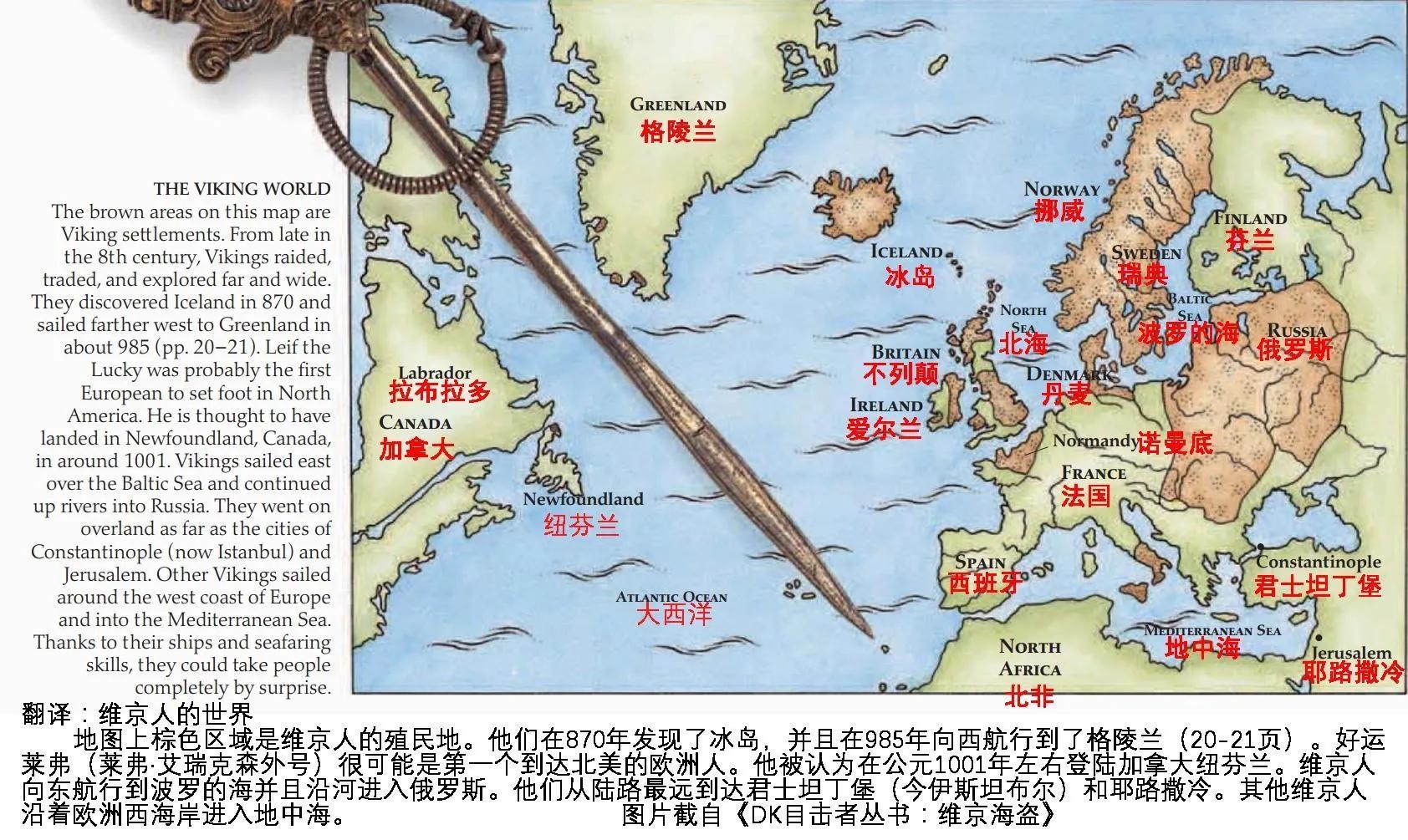

而北邊的北歐五國,挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、冰島,傳統上常被認為是維京人的后裔,但實際他們所使用的語言如丹麥語、挪威語、瑞典語,與英語、德語等同屬印歐語系的日耳曼語族,而維京人通常也被認為是日耳曼民族的一個分支,只不過因為長期生活在北歐苦寒之地,讓這個被稱為“北歐海盜”的支系,更習慣以通過海盜式的掠奪和征服,來獲得更廣闊的生存空間。

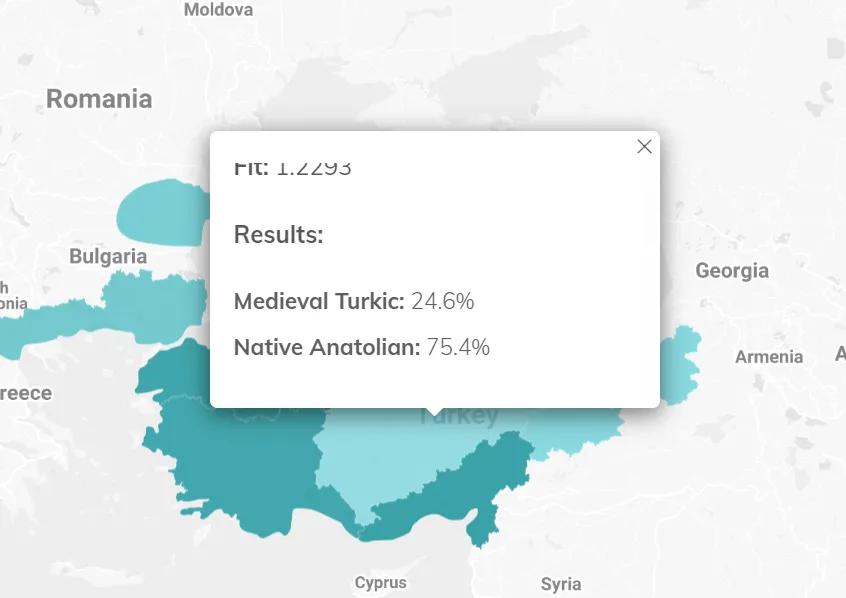

自羅馬帝國覆滅后,歐洲內部諸國經歷了上千年的融合交錯,歐陸各民族之間早已你中有我我中有你,現如今,大概只能用語言來區分各國民族,而所謂的族源血統傳承則已經成為一個虛化的文化標志。

就像現代土耳其人自認為是突厥的后裔,但實際上,他們身上的希臘裔血統比例更高。

二,歐洲宗教派別簡析

除了東南歐的少數國家和地區信奉伊斯蘭教外,歐洲整體而言屬于基督教的天下。

基督教發端于公元1世紀的羅馬帝國,在1世紀到5世紀之間,基督教在羅馬帝國內部廣泛傳播,并于公元4世紀末成為羅馬國教。

從一開始,基督宗教就有著分裂傳統,早期的基督教主要分為尊重猶太教傳統、強調權威的希伯來派,尊重異教傳統、強調信仰的保羅派和強調神秘主義的諾斯底派等三個派系,其中以保羅派為主流。

到了3世紀,基督教內部逐漸形成了羅馬拉丁教派和希臘拜占庭教會兩派,這也是后世天主教和東正教分野的發端,隨著羅馬帝國分裂為西羅馬帝國和拜占庭帝國(東羅馬),基督教東西教會進一步分化,并最終在1054年正式分裂為天主教和東正教。

到了16世紀,歐洲爆發宗教改革運動,羅馬天主教內部再度分化出若干個派別,主要宗旨是使用刪減掉若干章節的《圣經》,被統稱為“新教”,又稱為“抗羅宗”、“抗議宗”、“更正教”。

總而言之,基督宗教內部分為天主教、東正教、新教三大派別,其中天主教有方濟各會、多明我會、本篤會、奧斯定會、克呂尼修會等分支,東正教有希臘正教會、斯拉夫人正教會、亞述正教會、亞美尼亞正教會等分支,新教內部有路德宗、加爾文宗、圣公會、浸信會、衛斯理派等分支。

教內有教,派系交錯,這也算是西式宗教的一個主要特點。

就全世界教徒分布而言,天主教主要分布在歐洲中部和南部,包括法國、西班牙、葡萄牙、意大利、波蘭、奧地利、匈牙利等國。

東正教主要分布在歐洲東部,包括俄羅斯、希臘、塞爾維亞、羅馬尼亞、白俄羅斯、烏克蘭、保加利亞等國。

新教主要分布在歐洲北部和新世界,包括英國、德國、瑞士、北歐五國和美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭等國。

雖然信的都是耶穌基督,但基督教的內部流派錯綜復雜,各分支之間的分歧和隔閡,并不亞于兩個信仰完全不同的宗教。

三,矛盾因何而來

民族矛盾和宗教分歧固然是歐洲戰亂不斷的重要原因,但這當中也涉及到一個因果先后的問題。

即是,民族和宗教的矛盾沖突與戰爭的頻繁爆發其實是互為因果的。民族宗教矛盾既是戰爭爆發的原因,也是戰爭的后果,二者不可避免地陷入惡性循環。

而如果要究根溯源,探究歐洲為何具有如此深厚的內戰傳統,那么或許就要提及那個廣為人們熟知而又容易被誤解的社會政治制度——封建制度。

封建,指的是“封土建國”,而封建制度,指的即是建立在“封土建國”基礎上的社會政治制度。

提到封建制度,最讓人耳熟能詳的莫過于中國歷史上的商周時期,其中又以周朝尤其是東周堪稱中國封建制度的巔峰期。

而東周最為后世人所熟知的,正是以戰爭頻發而著稱的春秋戰國。

封土建國,意味著土地和政權的不斷擴張、分裂、重組、融合,也就是說,封建制度天然上就比其他社會制度更容易引發混戰動蕩。

但同時,從某種意義上說,混亂也是進步的階梯,大爭之世,也是思想人文大爆發的時代。先秦諸子百家爭鳴,中國歷史上最天才輩出人文薈萃的時代,正是出現在這樣的歷史時期。

在經歷了春秋戰國五百多年的大分裂亂世后,中國迎來了一個巨大的歷史轉折,公元前221年,秦始皇翦滅六國,結束了數百年的諸侯紛爭割據局面,建立了中國歷史上第一個君主中央集權國家。

自此中國確立了中央集權君主制和郡縣制,統一成為中國歷史的主流。

合久必分分久必合的往復循環成了中國兩千多年歷史的規律性進程。

漢末的牧守制度、唐中后期的節度使制度,都可以簡單理解為一種異化的封土建國行為,并由此先后造成了魏晉南北朝和五代十國這兩個中國歷史上著名的亂世。

與中國相比,歐洲則走上了一條截然不同的道路,自從羅馬帝國覆滅之后,歐洲就再也沒能重新進入大一統的局面,而是長期處于四分五裂的狀態。

歐洲封建時代的巔峰,正是歐洲歷史上的中世紀時期。

歐洲中世紀向來以黑暗、混亂、動蕩而著稱,因此又被稱為“黑暗時代”。西羅馬帝國覆亡后,歐洲陷入長期而頻繁的戰爭局面,戰爭爆發頻率驚人,大至數個大國之間的混戰,小到封建小領主乃至騎士之間的爭斗,大小戰爭不勝其數,這也給戰爭命名帶來了一定的麻煩。

在中國,史學界通常會用戰爭爆發的地點或者參戰各方來命名戰爭,前者一般用于命名單一場戰爭,如“逐鹿之戰”、“赤壁之戰”、“淝水之戰”,后者則用來命名兩個或多個勢力之間長期整體的戰爭,如“晉楚爭霸”、“楚漢戰爭”、“七國之亂”、“滅吳之戰”、“滅陳之戰”等。

但在歐洲,則常常會用到戰爭的時間跨度來命名戰爭,如“七年戰爭”、“三十年戰爭”、“百年戰爭”等,如此命名方式,其中一個重要原因就是中世紀歐洲戰爭過于頻發,局面混亂,參戰各方的關系又太過錯綜復雜,因此人們在進行歷史記述時,本著寧簡勿繁的原則,干脆就直接用戰爭持續的時間來命名。

比如說“七年戰爭”,這場持續七年的戰爭的參戰方包括普魯士王國、大不列顛王國、葡萄牙王國、奧地利大公國、法蘭西王國、俄羅斯帝國、瑞典、西班牙帝國等,按照常規的命名,這場戰爭恐怕很難取到簡短合適的名字,而如果以時間長短來命名,約定俗成,倒也不失為折衷方法。

歐洲諸國不管是族源還是宗教上,都可以算得上是系出同源,但隨著不斷的分封擴張,百年前尚是一家,百年后已互為世仇,頻頻上演“本是同根生,相煎何太急”的戲碼。

英國維多利亞女王素有“歐洲祖母”之稱,子孫后代遍布歐洲各國王室,按理來說,既有血脈之親,同氣連枝,歐洲各國本該和衷共濟才對,但諷刺的是,親戚之間頻頻大打出手,第一次世界大戰也正是這位“歐洲祖母”的子孫們之間打起來的。

表面上看,歐洲諸國之間的矛盾確有民族和宗教差異的原因,但實際上,一切歸根結底都是利益之爭,各國相爭,最根本的目的都在于利益的爭奪。

這就不難解釋,為什么視異教徒為不共戴天的歐洲,也會發生天主教法國與伊斯蘭教奧斯曼帝國結成瀆圣同盟這樣“大逆不道”、“違背祖訓”的事。

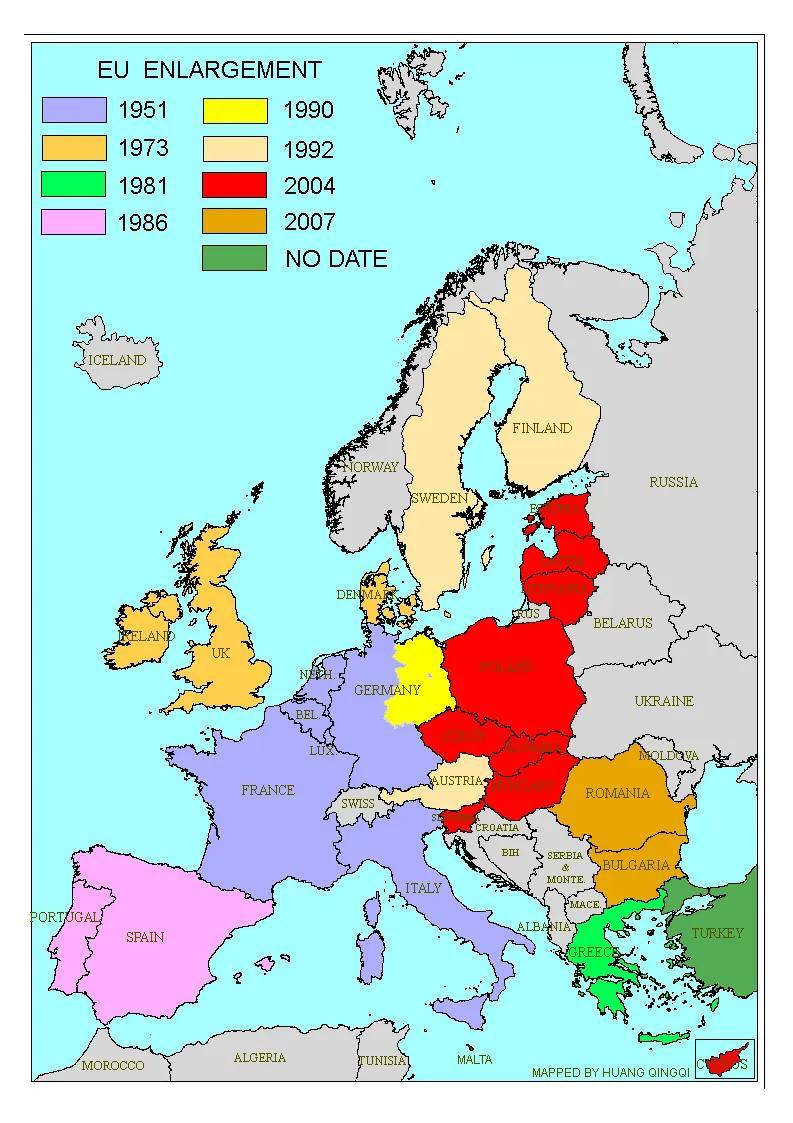

經歷了一千多年的大分裂之后,1991年,歐洲共同體首腦會議通過《歐洲聯盟條約》,歐盟正式成立,一個統一的歐洲重新成為可能。

經過三十年的發展,歐盟版圖已擴張至大半個歐洲,有過將東歐收入囊中的輝煌,也經歷了英國脫歐的失敗。如今的歐盟內部暗流涌動,尤其在如今國際沖突、通脹、能源危機的背景下,分歧似有超越共識的趨勢。

未來歐盟會走向更深層的統一,還是像歐洲傳統歷史那般重回分裂,只有時間能給出答案。