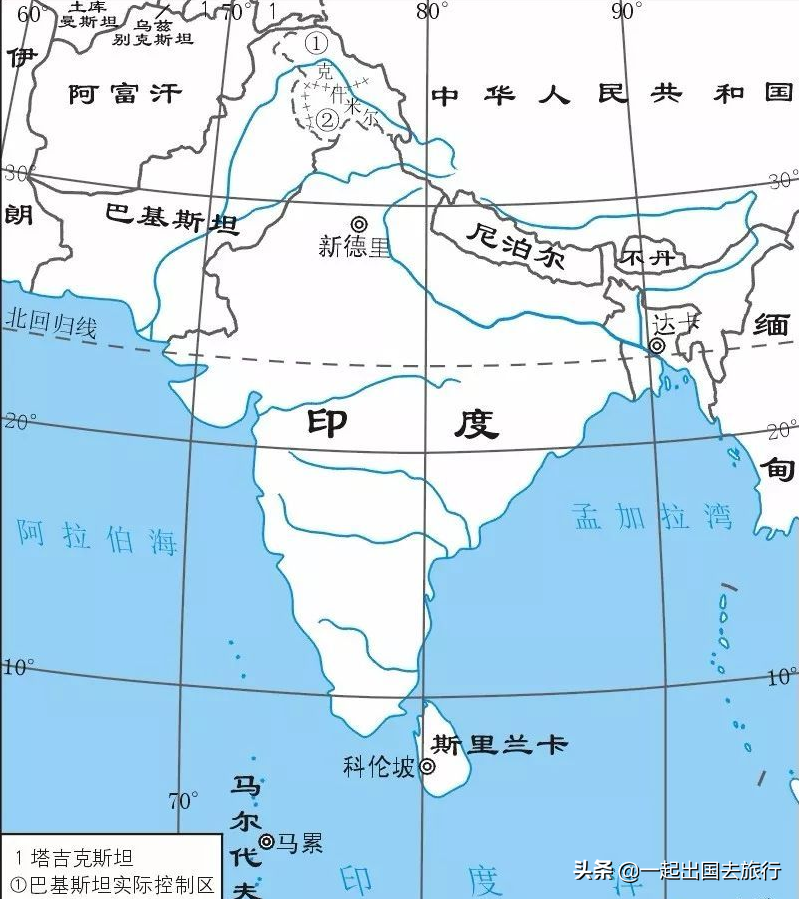

印度共和國簡稱印度,位于南亞,是南亞次大陸最大的國家。領土東北部同孟加拉國、尼泊爾、不丹和中國接壤, 東部與緬甸為鄰,東南部與斯里蘭卡隔海相望,西北部與巴基斯坦交界。東臨孟加拉灣,西瀕阿拉伯海,海岸線長5560公里。也是一個由100多個民族構成的統一多民族國家,主體民族為印度斯坦族,約占全國總人口的46.3%。

古印度是四大文明古國之一,公元前2500年誕生了印度河文明。 前1500年左右,中亞的雅利安人進入南亞次大陸,征服當地古印度人,建立了一些奴隸制小國,并確立種姓制度,吠陀教開始發展為婆羅門教。公元前4世紀,孔雀王朝統一印度,開始推行佛教,并向外傳播。約前188年,孔雀帝國滅亡后群雄割據、外族入侵,印度教和伊斯蘭教興起。1600年英國侵入莫臥兒帝國,建立東印度公司,1757年以后逐步淪為英國殖民地。1947年6月,英國頒布《蒙巴頓方案》,實行印巴分治。 同年8月15日成立印度自治領。1950年1月26日宣布成立共和國,同時成為英聯邦成員國。

印度是世界第二人口大國 ,也是金磚國家之一,印度經濟產業多元化,涵蓋農業、手工藝、紡織以至服務業。印度三分之二人口仍然直接或間接依靠農業維生,近年來服務業增長迅速,已成為全球軟件、金融等服務業最重要出口國。全球最大的非專利藥出口國,僑匯世界第一。印度是社會財富分配極度不平衡的發展中國家,種姓制度問題較為尖銳。

早期文化

已知的最古老的印度文明是公元前第三千紀的印度河流域文明,通常以其代表遺址所在地哈拉帕(在巴基斯坦西旁遮普)命名,稱為哈拉帕文化。哈拉帕文化在達到相當發達和成熟的情況下,由于至今不明的原因而衰落以至最終徹底消失。

取代哈拉帕文化的是由西北方進入印度的雅利安人帶來的新文化體系,這一文化(有時以其圣典的名字稱為吠陀文化)是古典印度文化的起源。種姓制度在這時大概已經出現。這一歷史時期是所謂的列國時期,因為佛教產生于這一時期,也常稱為佛陀時期。列國時代的印度精神生活十分活躍,出現了許多哲學或宗教流派,其中影響最為久遠的即是佛教和耆那教。

孔雀王朝

公元前6世紀末期,波斯阿契美尼德王朝國王大流士一世征服了印度河平原一帶。

在大流士一世之后侵入印度的是馬其頓國王亞歷山大大帝,他對孔雀王朝的興起起了助推作用。

亞歷山大撤出印度之后不久,被稱為月護王的旃陀羅笈多推翻了摩揭陀的難陀王室。旃陀羅笈多建立起印度歷史上的第一個帝國式政權孔雀王朝。他趕走了希臘人在旁遮普的殘余力量,逐漸征服北印度的大部分地區。月護王在位后期擊退了塞琉古一世的入侵,并獲得對阿富汗的統治權。孔雀王朝終于在阿育王時期到達顛峰。

從前2世紀初開始,大夏希臘人、塞人和安息人先后侵入印度;塞人的侵略尤其廣泛。大月氏人成為最成功的侵入者,他們在北印度建立了強大的貴霜帝國。

笈多時代

貴霜帝國在強盛了若干世紀之后分裂為一些小的政治力量。取代他們在北印度的優勢地位的是旃陀羅笈多一世建立的笈多王朝。笈多王朝是孔雀王朝之后印度的第一個強大王朝,也是由印度人建立的最后一個帝國政權,常常被認為是印度古典文化的黃金時期。與孔雀王朝一樣,笈多王朝的發源地是在摩揭陀;這個王朝的頭幾位君主都是征服者,他們確實統一了北印度,但在南方則并沒有擴張得太遠。在文學上,出現了古代印度最偉大的詩人迦梨陀娑。

殖民時期

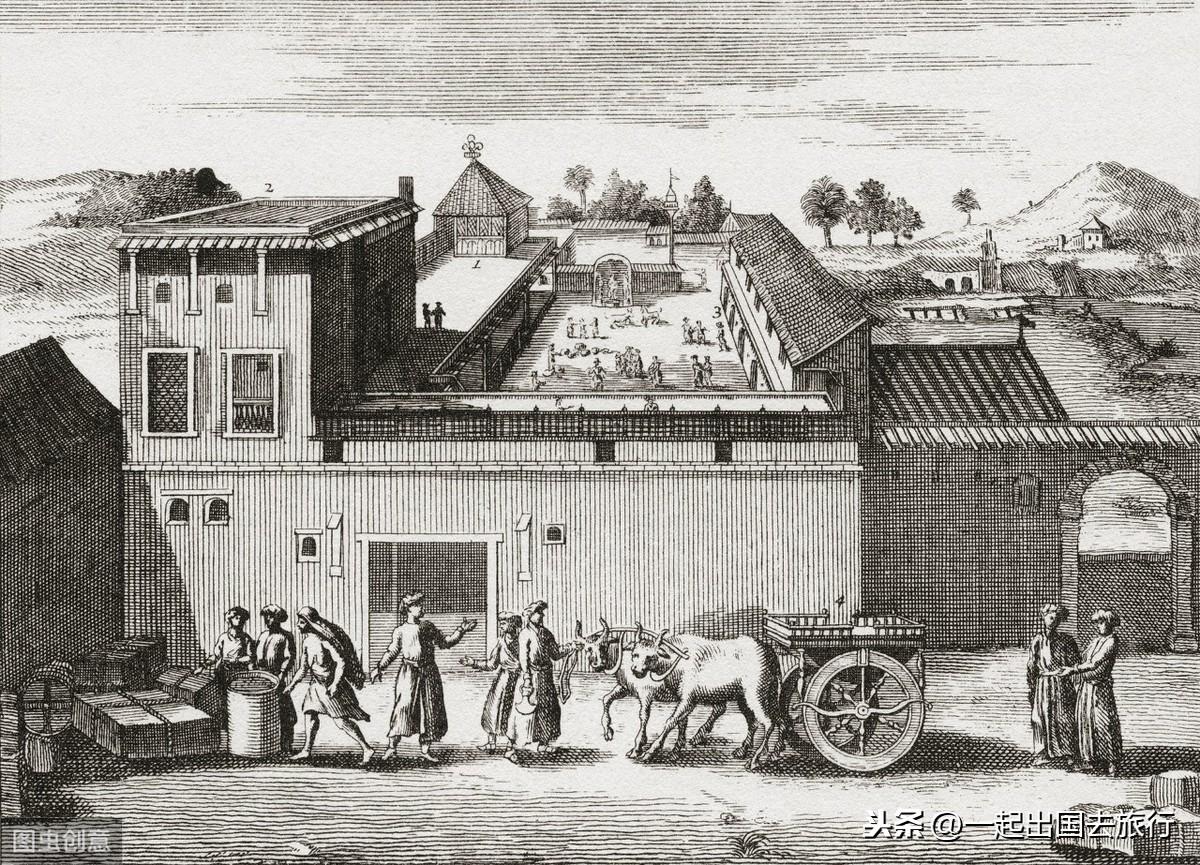

最早在印度建立據點的歐洲國家是葡萄牙,他們的殖民地位于莫臥兒帝國版圖之外。此后荷蘭人也積極介入,并打敗了葡萄牙人。到了18世紀,在印度追求利益的歐洲強國主要是英國和法國。經過一番斗爭,英國人取得了優勢,把法國的存在削弱到只剩下幾個小殖民點。

經營英國在印度事務的主要實體是不列顛東印度公司,1818年馬拉塔人勢力最后覆滅后,大多數印度王公都承認了東印度公司的宗主權。最晚被英國兼并的印度領土有信德(1843年)、錫克人控制的旁遮普(1849年)、貝拉爾(1853年)和奧德(1856年)。

英國直接統治下的印度(稱英屬印度)分為13個省,其中包括緬甸。另外約有700個由印度王公統治的土邦在英國嚴密監督下存在著,這種土邦占整個印度面積的40%。

區域位置

印度地處北半球,位于北緯8°24′~37°36′、東經68°7′~97°25′之間,印度是南亞地區最大的國家,面積為298萬平方公里,居世界第7位。

印度27個邦名列表

安得拉邦、西孟加拉邦、阿薩姆邦、比哈爾邦、恰蒂斯加爾邦、果阿邦、特里普拉邦、曼尼普、爾邦、喜馬偕爾邦、梅加拉亞邦、喀拉拉邦、古吉拉特邦、賈坎德邦、北阿坎德邦、旁遮普邦、卡納塔克邦、米佐拉姆邦、奧里薩邦、哈里亞納邦、錫金邦、泰米爾納德邦、拉賈斯坦邦、馬哈拉施特拉邦、那加蘭邦、中央邦、查謨-克什米爾邦、北方邦

首都

印度首都為新德里(New Delhi),連同德里人口共1675.3萬。德里位于印度恒河支流亞穆納河(又譯朱木拿河)畔,為中央直轄區,包括新、老德里和郊區鄉村在內,面積1485平方千米(其中城區面積446.3平方千米),是全印度的政治、經濟、文化中心和鐵路、航空樞紐。

國名

歷史上,中國對印度的稱呼幾經改變。西漢譯為“羌獨”,東漢稱它為“天竺”。唐代玄奘則仔細探討了天竺的名稱,放棄了天竺、身毒、賢豆這些名稱,而根據當地發音,稱做印度。而“天竺”、“身毒”、“印度”等譯名皆源于印度河的梵語名(Sindhu),其波斯語變音為(Hindu)、希臘語變為ινδ?α(India),龜茲語Indaka。

人種

關于人種的劃分,歷來聚說紛紜。受到學術界普遍公認的劃分方法,是由B.s.古哈于1935年提出來的。他將印度的種族劃分為五個主要類型:尼格羅人(the Negroids)、原始澳大利亞人(the Proto-Austroloids)、地中海人(the Mediterraneans)、迪納拉人(the Alpoinarics)以及印度土著人。

主要民族

印度斯坦族(HINDUSTANI)

該族占印度總人口的46.3%,主要分布在印度北方邦、中央邦、哈利亞納邦、比哈爾邦和拉賈斯坦邦等地。多數人信奉印度教,部分人信奉伊斯蘭教、佛教、基督教和耆那教等。大部分操印地語,少數人說烏爾都語。主要以務農為業。

種姓制度

種姓制度是印度與其他南亞地區普遍存在的社會體系。種姓制度以婆羅門為中心,劃分出許多以職業為基礎的內婚制群體,即種姓。各種姓依所居地區不同而劃分成許多次種姓,這些次種姓內部再依所居聚落不同分成許多聚落種姓,這些聚落種姓最后再分成行不同行外婚制的氏族,如此層層相扣,整合成一套散布于整個印度次大陸的社會體系。因此,種姓制度涵蓋印度社會絕大多數的群體,并與印度的社會體系、宇宙觀、宗教與人際關系息息相關,可說是傳統印度最重要的社會制度與規范。

種姓制度并非一套絕對的社會階層,而是借由許多不同的標準建立起來的一套相對階序,這些標準諸如:是否吃素、是否殺牛以及是否接觸尸體等。這些標準背后的核心概念是一套“潔凈與不潔”的價值觀,然而該價值觀卻受到實際生活中的權力關系影響。為此,古代印度的婆羅門發展出一套稱為“瓦爾那”的分類架構,作為解釋并簡化整個制度的方式。因此,這兩套思維方式大致構成整個種姓制度的主要概念。