提到棒子,很多人以為是玉米,這里說的是韓國人哦����,為什么稱韓國人為“棒子”�,有人說稱韓國人為棒子是夸獎他們很棒的意思,那就大錯特錯啦��,傳聞這個棒子的稱呼可“大有來頭”。

分享一則有趣的小故事

乾隆年間�,朝鮮的國王來朝見乾隆皇帝,乾隆便在紫禁城設宴請他吃飯���,開飯前宮女們各自端了盆泡滿花瓣的水����,朝鮮國王以為是宮廷賞給大家的開胃湯�����,便一把接過來喝了起來���,為了表示誠意���,還連連大贊此“湯肴”美味可口�����。

乾隆皇帝見狀捧腹大笑道:“哈哈哈,你真是個大棒槌啊?��!?/p>

朝鮮國王聽不懂此話之意,以為是在夸自己���,連忙起身跪謝皇帝的贊美。

這一有趣的舉動引笑在場所有人�,從此���,朝鮮人就被大家稱為“棒子”了�,暗示朝鮮人的愚昧無知����,但好歹也是皇帝御賜之名嘛。

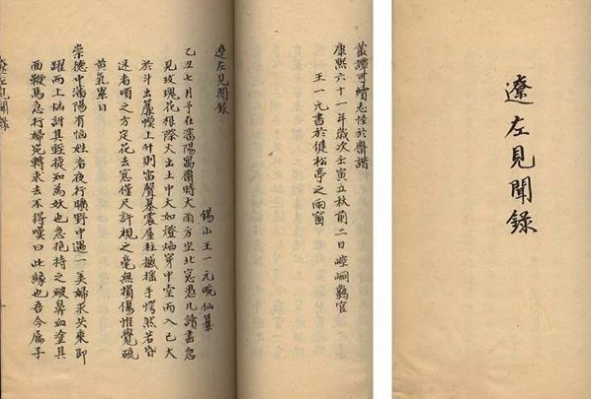

“棒子”最早記載出自哪�?

據記載��,在清朝康熙年間,王一元的《遼左見聞錄》一書中記載:朝鮮貢使從者之外���,其奔走服役者,謂之“棒子”�。

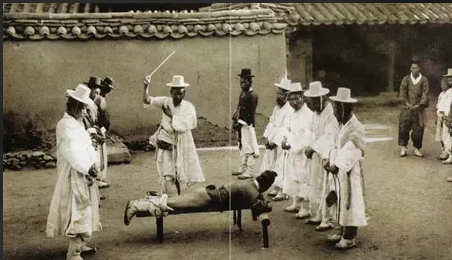

書中是這樣描述“棒子”一詞:“其國婦女有淫行����,即沒入為官妓����,所生之子日“棒子”,不齒于齊民����。鬢發蓬松�,不得裹網巾�;徒弟行萬里路,不得乘���;藉草臥地,不得寢處火炕��。蓋國中之賤而勞者����?����!?/p>

被稱為棒子的說法有哪些

對朝鮮仆役的稱呼:由上所述��,棒子在當時之意是朝鮮國有制度,女子有不忠生下的孩子��,從出生就是下等人�,奴隸等,還有很多限制��,地位十分低下����。但為什么被稱為棒子?可能是“奴人”、“下人”、“私生子”的朝鮮語發音音譯和棒子比較像�,故被稱為“棒子”�����。

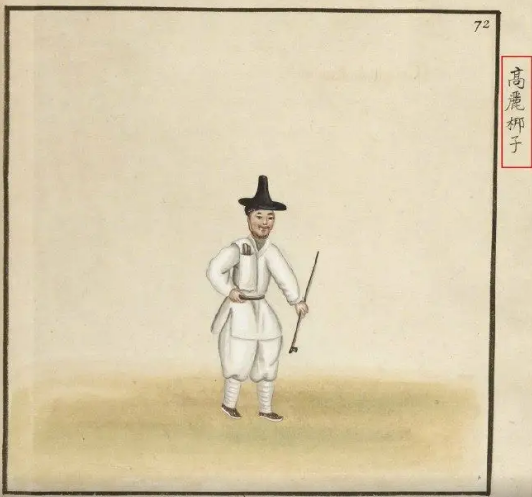

日本占領東北的時候,底層的保安基本都是高麗(韓國舊稱)人,由于他們是“二等公民”,日本人并不是很信任他們�,并不會給他們真槍實彈�����,于是為他們每人配備一只棒槌,高麗人就有了傳說中的善用棒槌作戰的風聲�����,稱棒槌專打漢人的馬匹����,當時的漢人就稱這些人為“高麗棒子”。

日對韓的蔑稱:棒子的韓語原意是指他們本國所穿的傳統長褲��,后來“日韓合邦”之后�����,卻成為了日本人對韓國人的蔑稱����。

最后一個說法是高麗(韓國舊稱)當地盛產人參��,和我國東北那嘎達一樣��,人參產量高,當時高麗人把人參叫做“棒株阿”,古人們慢慢的傳成了“棒子”��,那這是哪里的人參?�?���?商人們就會說:“高麗棒子”�!后來就有了人們用“高麗棒子”來稱呼韓國人的習慣嘍。

還有很多人覺得韓國人愛吃“棒子”��,就連玉米芯都不放過��,韓國人認為玉米芯里面富有更多的營養物質�����,在小編看來就是他們物資匱乏,把別人不要的都能當個寶,不厚道的說��,小編老家的玉米芯夠他們“享用”一輩子了��。

結語

不得不說�����,“棒子”這個詞的來歷多少都帶著不同地方對韓國的歧視和蔑視����,但都源自于民間的傳說,并沒有見過權威的解釋���,只能作為茶余飯后的談資。