科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

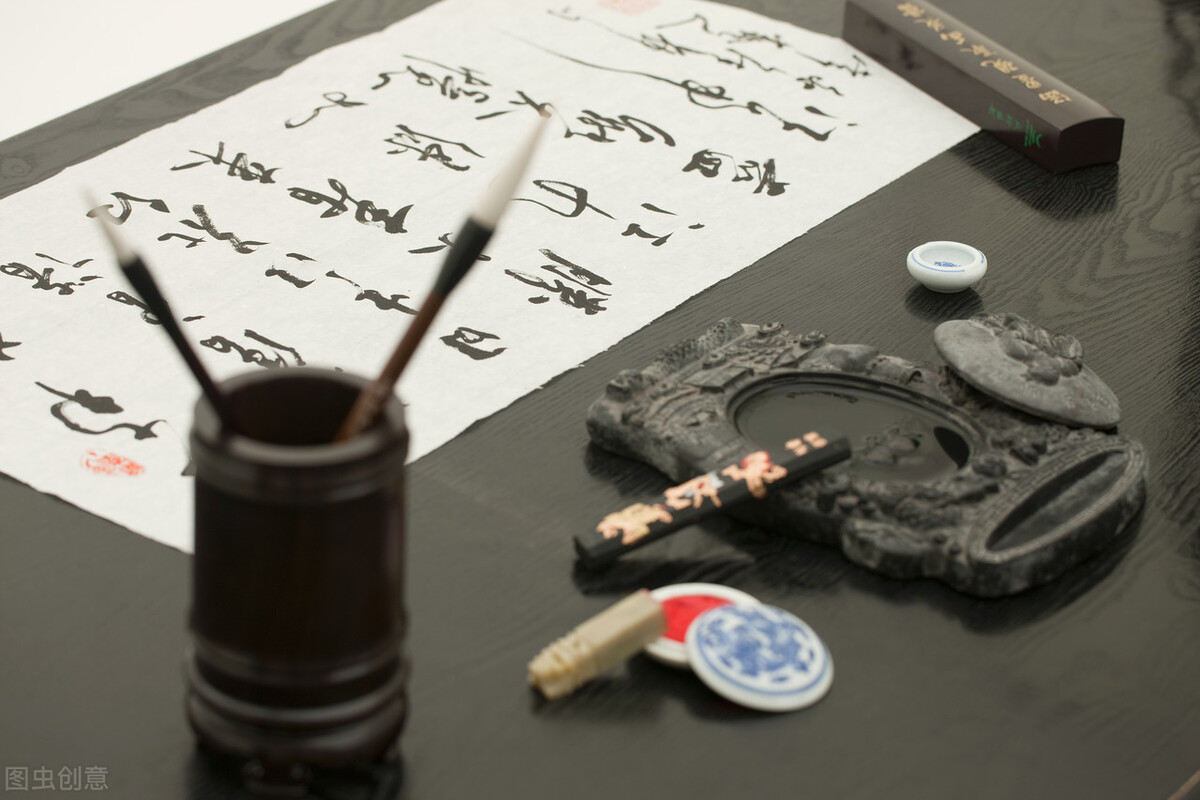

湖筆,也叫湖穎,被譽為“筆中之冠”。中國的毛筆,起源甚早,而“湖筆”之聞名于世,當在六、七百年以前的元朝。元以前,全國以宣筆為最有名氣。蘇東坡、柳公權都喜歡用宣州筆;元以后,宣筆逐漸為湖筆所取代。

湖筆,以兔毫為主,狼毛和羊毛較多,具有尖、齊、圓、健的特點。湖筆分羊毫、狼毫、兼毫、紫毫四大類;按大小規格,又可分為大楷、寸楷、中楷、小楷四種。

湖筆的故鄉,在浙江湖州善璉鎮,相傳秦大將蒙恬“用枯木為管,鹿毛為柱,羊毛為被(外衣)”發明了毛筆。

后蒙恬曾居湖州善璉改良毛筆,采兔羊之毫,“納穎于管”,制成后人所稱之“湖筆”。改制湖筆成功后,便將技藝傳給善璉百姓,使之當地幾乎家家出筆工,戶戶會制筆。

2000多年的歷史,漢、晉、隋、唐、宋、元時期及當代筆工各領風騷,湖筆已深深融入了這塊土地。

湖筆制作2

湖筆的成名,與元朝大書畫家趙孟頫有關,他對當地的湖筆制作技藝,十分關心和重視,據《湖州府志》記載:他曾要人替他制筆,即使一直不如意,即令拆裂重制,要求非常嚴格,這種嚴格的質量要求,一直流傳至今。

墨給人的印象似稍嫌單一,但卻是古代書寫中必不可缺的。借助于這種獨創的材料,中國書畫奇幻美妙的藝術意境,才能得以實現。墨的世界并不乏味,而是內涵豐富。作為一種消耗品,墨能完好如初地呈現于今者,當十分珍貴。

徽墨,原產于安徽歙州,始造于唐末,它的墨色澤肥厚,質地沉重,再加上獨具匠心的搗煙和膠方法,使得墨“光澤如漆,其里如玉”。

墨的制作非常講究,選料純正加工精細,上等的墨極為細膩、香醇。其細膩的程度,主要取決于加工時搗杵的次數,搗杵次數愈多愈細膩,據說一共搗杵有上十萬次的。

傳說,邢夷始制墨。有一天,邢夷在溪邊洗手,看到水中漂游一塊松炭,無意中隨手撿起來,手上染了墨的顏色,于是帶回家搗炭成灰,用水和之不凝,后用粥飯之類的東西拌和,效果很好。

從此以炭為墨,晉代以膠制墨。唐代奚超、奚廷父子在安徽歙縣,以古松為原料,改進了搗松、和膠等技術,創制出了“豐肌膩理,光澤如漆,經久不褪、香味濃郁”的佳墨。南唐后主李煜,召奚廷擔任墨務官,井賜給“國姓”獎勵,于是徽墨聞名于世。

唐代始產于安徽涇縣的宣城,因此得名。在宣城流傳一故事,東漢安帝永寧三年蔡倫服毒自殺后,其徒弟孔丹在涇縣以造紙為業,一直想造一種潔面如玉的上等紙,為其師畫像修譜,以示懷念。

一天,他偶然發現一棵青檀倒在山溪流水之中,隨著溪水漲落而長期受到水浸日曬,木質素腐爛變為潔白,他用這種原料反復試驗達十年之久,終于造出潔白如玉的宣紙。

宣紙素有“墨為五色”之稱,具有松而不弛,緊而不實,淡而不深,光而不滑的特點。生宣適宜作山水人物的寫意畫和書法,熟宣適宜于傳統工筆和書法。

所謂“墨分五色”,即一筆落成,深淺濃淡,紋理可見,墨韻清晰,層次分明,這是書畫家利用宣紙的潤墨性,控制了水墨比例,運筆疾徐有致而達到的一種藝術效果。再加上耐老化、不變色。少蟲蛀,壽命長,故有“紙中之王、千年壽紙”的譽稱。

宣紙除了題詩作畫外,還是書寫外交照會、保存高級檔案和史料的最佳用紙。我國流傳至今的大量古籍珍本、名家書畫墨跡,大都用宣紙保存,依然如初。

十九世紀,宣紙在巴拿馬國際紙張比賽會上獲得金牌。

端硯,產于廣東肇慶端溪,為端石所制,細而不滑,堅而不燥。唐李賀有詩贊:端州石工巧如神,踏天磨刀割紫云。端石的地質年代為泥盆紀,距今四億年,是一種泥質變質疑灰巖。

端硯顏色凝重端方,質地濕潤細膩,花紋隱約深沉。蘇東坡《詠硯小詩》寫到:羅細無紋角浪平,米丸犀壁浦云泓。午窗睡起人初靜,時聽西風拉瑟聲。對端硯的真偽和優劣判斷,一般可以采用“看、掂、扣、按、呵”五步進行:

一看,即將硯洗凈置于水中,看顏色分石品;

二掂,即是將硯拿起感覺分量,太輕或太沉重均可能為偽品。端石為沉積巖,輕重適中,石質細潤、密實;

三扣,即將左手掌心朝上,五指分開托住硯臺,右手扣擊硯身,端硯發音較小、悶啞,如扣木之聲。叩之聲音脆響者非端硯;

武漢博物館的端硯展品

四按,即用大拇指按硯堂,停留1秒鐘,如端硯就會有“水氣”形成的清晰指痕;

五為呵氣,即靠近硯堂呵一口氣,硯上就會凝聚一層水霧,用指一抹可見凝聚的水多寡。

歸納起來,如硯臺具備上述五個方面的特點,就可以判斷是端硯真品。

張同林