如今一提及寒食節(jié)����,許多人可能先會發(fā)出疑問����,這是什么節(jié)日?為什么從來沒有聽過�?而知道寒食節(jié)的也僅僅是知道有個叫介子推的人和寒食節(jié)�。

也就是說盡管寒食節(jié)和清明節(jié)僅有一天之隔�����,兩個節(jié)日之間的關(guān)系也是十分復(fù)雜密切���,但人們對其了解程度卻完全不同,更不會在清明節(jié)之前過寒食節(jié)��,但要知道寒食節(jié)在古代的地位可是與清明節(jié)不相上下的����。

一、傳承千年的古老節(jié)日

寒食節(jié)的起源問題在古代即已經(jīng)爭論不休�����,一般來說有兩種觀點最為主流�����,其一即是著名的介子推的故事��。春秋時期晉文公重耳曾在各國之間流亡。

介子推為其身邊忠心耿耿的大臣�����,重耳即位后介子推帶著母親歸隱山林����,晉文公為請他出山相助所以下令放火燒山以逼他出來,沒想到介子推卻與其母親一起被火燒死了���。自此晉文公為紀念介子推故設(shè)寒食節(jié)。

介子推劇照

第二種說法則來源于上古時期的“改火”習俗����,傳說在遙遠的部落文明時代���,人們在每一年的春天都會將過去的舊火種熄滅,通過鉆木取火的方式獲取新火種�,而在新舊火種交替之時就會出現(xiàn)短暫的無火階段�����,人們只能吃未經(jīng)火烤的生食,寒食節(jié)由此而來。

原始社會的鉆木取火

在現(xiàn)有的文字記載中,兩漢之際的桓譚是最早提及寒食節(jié)的人�����,他在書中曾提及在今山西太原地區(qū)盛行一種習俗�,人們在規(guī)定的日子只能吃生食,即使是身懷疾病的人也不敢違背,而之所以有這樣的習俗是因為要紀念介子推��。

東漢時期的蔡邕等文史大家也同意桓譚的說法��,認為盛行于太原郡的習俗是因介子推而設(shè)置��。但到了隋唐時期,人們則對寒食節(jié)是為紀念介子推而設(shè)置的說法產(chǎn)生疑問。

尤其是唐玄宗時期寒食節(jié)被設(shè)立為國家法定節(jié)日,在朝廷的詔令中則直接推翻兩漢時期的說法,將寒食節(jié)的來源定性于上古時期的“改火”習俗��,介子推則不再被人提及���。

二���、從紀念亡者到慶?�,F(xiàn)世

上文已經(jīng)提到自唐代起����,在官府的界定之下���,寒食節(jié)與紀念介子推事件劃清了界限,其起源也變?yōu)樯瞎诺母幕痫L俗���。那么為什么會發(fā)生這種變化呢?

這就要和寒食節(jié)在隋唐時期的發(fā)展狀況聯(lián)系在一起了��。在紀念介子推一說盛行的兩漢���,寒食節(jié)僅僅是盛行于太原地區(qū)的地方習俗文化�����。

但到南北朝時期,寒食節(jié)已經(jīng)開始向外擴展,北朝著名農(nóng)學家賈思勰便在書中記載過寒食節(jié):“寒食���,蓋清明節(jié)前一日是也,中國流行,遂為常俗�。”

“中國”指的是中原地區(qū)�����,由此可見北朝時寒食節(jié)已經(jīng)由太原一地擴展到中原地區(qū)。

而魏晉南北朝時期又是一個民族大融合與南北文化大融合的時期,隨著少數(shù)民族南下與漢人南遷,南北方文化之間發(fā)生了一次巨大交融,寒食節(jié)也由此傳播至全國各地�。

隨著寒食節(jié)傳播范圍的逐漸擴大���,其節(jié)日內(nèi)涵被大大的擴充了�����。原先的寒食節(jié)其實是一種較為壓抑的節(jié)日,因為節(jié)日是帶有紀念亡人的性質(zhì)且人們只能吃又干又硬的冷食�����。

但在隋唐時期���,人們將寒食節(jié)的內(nèi)容大為擴充���,就食物來說�,冷硬的寒食被人們改造成各種各樣的既考究又美味的食物���,例如干粥��、醴�����、酪、挑菜��、青團等����,吃寒食不但不再是一種折磨,發(fā)而成為飲食的新風尚�。

寒食節(jié)的美食之一:青團

不僅僅在吃的方面有了改進�,人們還將各種娛樂休閑項目添加到寒食節(jié)里�,在北方人們會自己制作美味的寒食,還會去廟觀中進行祭祀活動���,在南方則更加多樣,人們會進行斗雞�����、踢毽子����、打秋千等豐富多彩的娛樂活動。

官府在寒食節(jié)也會有相應(yīng)的活動��,既然選擇將改火作為節(jié)日起源�,所以官府會在寒食節(jié)進行隆重的改火儀式,包括禁舊火�����,取新火和點燃新火三部分��,整個過程十分隆重,寒食節(jié)也成為唐代的八大節(jié)日之一,與上元節(jié)等并列����。

總而言之�����,隨著寒食節(jié)傳播范圍的愈發(fā)廣泛�,加之朝廷都對此十分重視��,至隋唐時期���,寒食節(jié)已經(jīng)逐漸祛除了原先的地域性與紀念亡人的悲觀色彩��,逐漸演化成一種全民娛樂休閑的節(jié)日。

這時的寒食節(jié)與上古時期的改火習俗相掛鉤���,而改火也是上古的人們表達對自然的敬畏之情的一種儀式。唐朝廷選擇改火作為寒食節(jié)的起源�,也表達了其順應(yīng)天意和民意的美好愿望���。

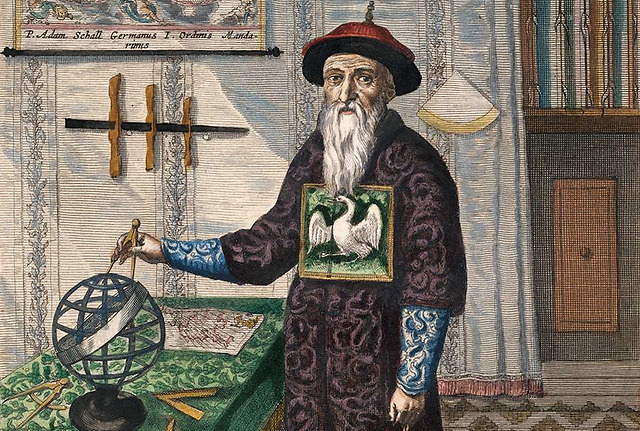

唐代以后���,寒食節(jié)歷經(jīng)千余年發(fā)展并傳承至今�����,其中清朝時期由于西方傳教士在中國進行了歷法上的變革。

寒食節(jié)的時間也從清明節(jié)的前兩天改為清明節(jié)的前一天��。而且由于寒食節(jié)和清明節(jié)的日期特別接近�����,習俗上就逐漸有了混同的趨勢。

像寒食節(jié)的祭祖等習俗,實際上從晚唐開始就已經(jīng)開始向清明節(jié)轉(zhuǎn)移�����,這個轉(zhuǎn)移的過程最終在宋代完成����。此后,寒食節(jié)逐漸就成了清明節(jié)的一個組成部分。

如今的清明節(jié)依舊是一項十分重要的節(jié)日,但寒食節(jié)卻不再被著重提及��,固然是因吃寒食的習慣在今日已不再被人們接受�����,更為重要的一點卻是兩個節(jié)日之間日期太近且相似點太多��。

但我們不能因此就將寒食節(jié)遺忘,無論寒食節(jié)起源于紀念介子推還是上古時期的改火儀式,其所代表的或是人們對忠義之人的紀念���,或是對大自然的敬畏與尊重。

這些都是中國人所擁有的獨特的優(yōu)秀文化,與清明節(jié)所表達的對先人追思的感情一樣珍貴��。即使今日我們不再選擇以吃冷食作為對寒食節(jié)的紀念���,但可以仿照唐人�����,以積極愉悅的活動來度過寒食節(jié)與美好的四月��。