我國自古以來就被稱為禮儀之邦,如果兩個人或者是幾個人關系特別好,更是用“拜把子”的方式來結成異性兄弟。當年,劉關張桃園三結義,水泊梁山108位好漢舉起杏黃大旗結為異姓兄弟……

這些故事都成為一段美談,然而古人喜歡拜把子,為何卻輕易不敢結八拜之交呢?這可是最高的結拜禮儀。其實,這里面的原因很簡單,今天咱們就來聊一聊。

八拜之交的起源

八拜之交這個成語對于許多人來說都不陌生,尤其是一些武俠電視劇中,“八拜之交”這個詞更是經常出現。不要以為八拜之交是小說出現的,在歷史上真的有八拜之交之交,它也是有出處起源的。

根據史料考證,八拜之交最早可以考慮到宋代,宋代一個叫做邵國溫的人,在自己的著作《邵氏見聞錄》中寫了一段故事。當時,有一個人叫做文彥博,文彥博有個朋友的兒子叫做李稷。

李稷平時的性格就比較高傲,本人也是比較有才學的,所以給人一種恃才傲物的感覺。文彥博覺得李稷的輩分比自己低,便決定給他一點教訓。

他在擔任北京守備之后李稷上門拜訪,按照古代的規矩,晚輩上門拜訪長輩應該給長輩行禮,以顯示自己的尊敬和禮貌。這個時候文彥博就提出一個要求,他對李稷說道:

“你的父親是我的朋友,按照輩分你對我拜八拜就可以了。”文彥博的這個要求確實有點過分,一般來說,晚輩只要向長輩們拜一下就可以了。

面對文彥博的要求,李稷還是拜了八次,八拜之交就這樣流傳了下來。大多數時候,八拜之交都是指的世代有交情的家族,晚輩們互相拜訪彼此的長輩。

后來,此事便逐漸演變成了,兩個異姓人因為關系特別好結拜為異姓兄弟,八拜之交也是古人眼中結拜兄弟最高的禮儀之一。現如今,八拜之交已經成為了一個成語,兩個沒有血緣關系的人勝似親兄弟。

在日常生活中,經常也經常能聽別人說“我和XX是好兄弟,我們兩個是八拜之交”,似乎說出八拜之交就代表彼此的關系就特別牢靠,實際上這是對于八拜之交的一個錯誤的理解。

八拜之交的典故

不是兩個人結為兄弟就是八拜之交,哪怕就在古代特別愛拜把子的古人,都不敢輕易結八拜之交。說到八拜之交,大部分人以為的八拜之交就是彼此磕八個頭。

實際上八拜之交由八個典故組成,這些典故中的人物直到今天還影響著中華民族,也見證著人類最真摯最樸實的感情。

第一個典故是管鮑之交,管仲和鮑叔牙兩個人的關系非常好,管仲家條件不好,兩人做生意的時候總是管仲拿大頭。

鮑叔牙卻從來不生氣。管仲經常說生我的是父母,但了解我的人是鮑叔牙。后來管仲推薦鮑叔牙當齊國的宰相,后世形容兩個人的感情是“管鮑之交”。

第二個典故就是刎頸之交,這個典故的主人公是廉頗和藺相如。廉頗和藺相如最有名的就是負荊請罪,負荊請罪后廉頗和藺相如兩人化解了矛盾,成為了能生死共患難的好朋友,一起為國家效力。

第三個典故就是膠漆之交,有一個成語是如膠似漆,經常用作形容愛人或情侶之間感情非常好難舍難分。其實,膠漆之交最早是形容兩個人之間的友誼,說的是漢朝有兩個年輕人,一個叫做陳重一個叫做雷義。

陳重被當地推舉為孝廉,他覺得自己的好朋友雷義也有資格當孝廉,于是陳重先后向當地的官員上奏十幾次,想將自己的孝廉讓給雷義。

直到第二年,雷義也被評選為孝廉兩個人才一起做官,因此用“膠漆”來形容兩個人的關系深厚。第四個典故就是雞黍之交,講的是兩個人一起在太學學習,后來其中一個人要回到鄉里。

另一個人對他說“兩年之后到你家,我一定要去看看你的家人”,到了約定的日期之后對方果然沒有失約,從此之后兩個人結下了深厚的友誼。

其他的四個典故分別是知音之交,知音之交講的是俞伯牙和鐘子期的故事,還有三個典故是舍命之交、生死之交、忘年之交。

而其中“生死之交”的典故,正是指的劉關張三人桃園結義,此后三人打天下的故事。總的來看,八拜之交四個字卻包含了這么多人物和故事。

無論是哪一個典故拿出來都讓人被其中真摯的友情所感動,它不僅僅是有福同享有難同當那么簡單,更代表著人與人之間絕對的信任。

古人很有分寸,不輕易進行結八拜之交,在他們眼中自己還達不到先人那種層次。值得一提的是,除了八拜之交外,古人還講究五不拜。

古人五不拜

古代人結拜有五種情況下一般都是不結拜的,第一個是宗親之間不結拜。古人的結拜都是沒有任何血緣關系,但是彼此之間關系很好交情很深厚的人,如果對方是自己家族中的人,即便是出了五服也不會結拜。

第二個不結拜是姻親者不結拜,古人覺得兩姓氏的人成為一家,已經是彼此之間的親人了,因此不需要再結拜了。第三個不結拜是八字不合則不拜,當然這是古代留下的糟粕。

現代人都知道,兩個人能不能成為好朋友,要看兩個人的教育背景、成長環境以及三觀。不過,在科學技術比較落后的古代人們認為八字不合,就是彼此之間沒有緣分。

古人的第四個不結拜是有輩分差別不結拜,上述所講的八拜之交中有一個是忘年之交,忘年之交是指兩個人完全沒有關系,既不是宗親也不是姻親,年紀差距大也并不影響兩人的友誼。

但“輩分差距”卻不是“忘年”,像姐夫和小舅子這種即使關系再好也不會結拜的人,古人認為結了婚除了夫妻雙方是一家人之外,彼此的親戚也是一家人。

還有最后一個不結拜,那就是不與大奸大惡的人結拜,因為他們之間沒有真正的情誼可言。無論是八拜之交,還是五不拜,都可以看出古人對于結拜這件事確實十分重視。

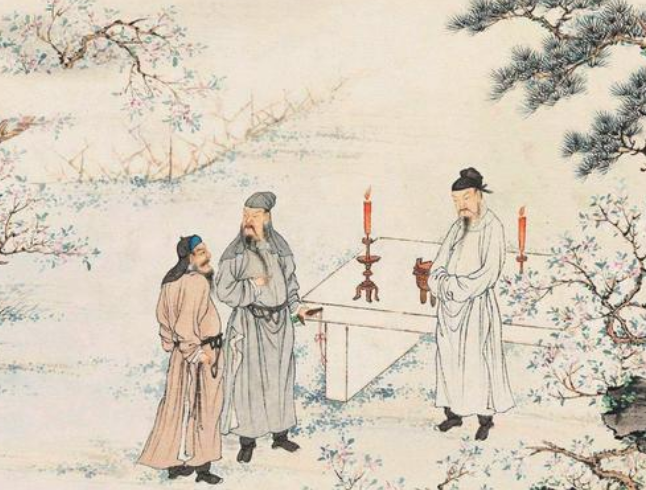

古人的結拜往往會舉行儀式甚至還會有見證人,相比起現在兩個人在酒桌上的稱兄道弟,古人的結拜更有儀式感。

古人結拜也代表著彼此之間的信任和承諾,這也是為什么像劉關張桃園三結義的故事能流傳千古,他們將友情這個詞演繹得淋漓盡致。