科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

2015年,考古人員在南昌海昏候墓中清理出200萬枚、重達十噸的五銖錢,引起了人們的廣泛關注。

五銖錢源于西漢武帝,歷經新莽、東漢、三國、兩晉、南北朝、隋朝、直至唐初才廢止不用,它前后流通了739年,成為中國歷史上最長壽的貨幣。一枚小小的五銖錢,為什么能夠穿越八個朝代經久不衰呢?

上圖_ 西漢五銖,西漢時期的古錢幣

流通范圍最廣

秦末漢初,政治動蕩,社會紛亂,各級政府和商民爭相鑄錢,貨幣良莠不齊,通貨過度膨脹,購買力急劇萎縮,秦半兩瀕臨崩潰。西漢元狩五年(公元前118年),武帝“罷半兩錢,行五銖錢”,各郡按照半兩的形制,自鑄五銖錢,史稱“郡國五銖”。

三年后,“郡國多奸鑄錢,錢多輕”,西漢不得不再次進行貨幣改革,推行“赤仄五銖”。“公卿請令京師鑄鐘官赤側,一當五,賦官用非赤側不得行。”也就是說一枚官鑄“赤仄五銖”能抵五枚“郡國五銖”。

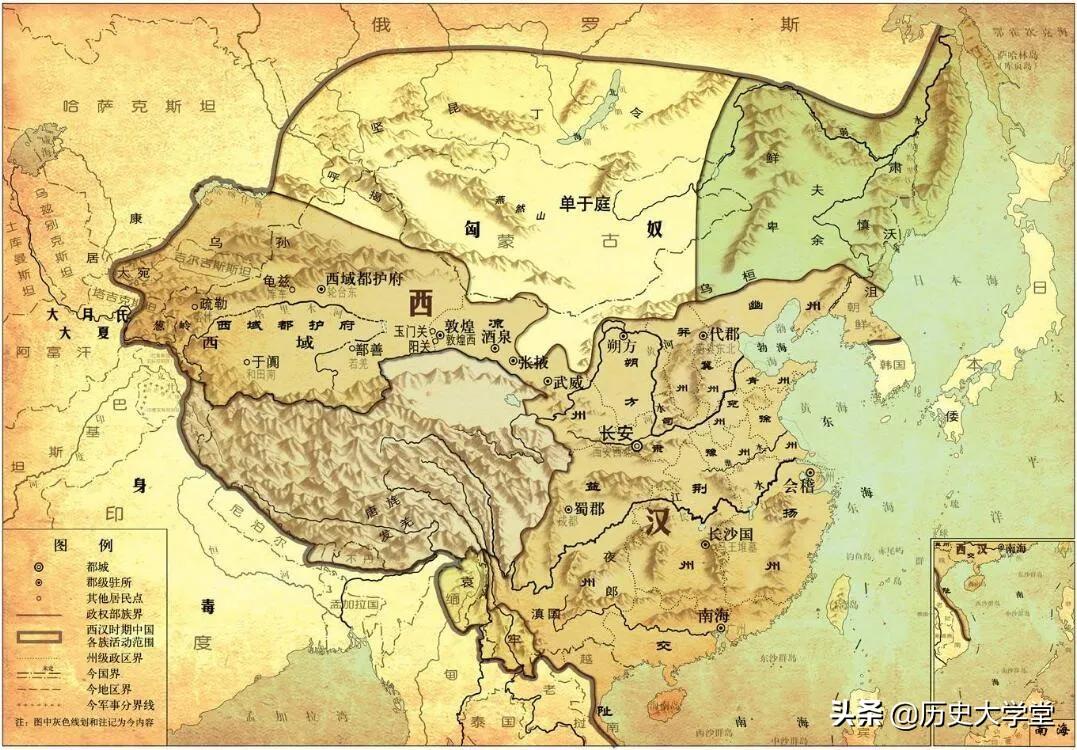

上圖_ 西漢版圖

盡管“赤仄五銖”的含銅量比“郡國五銖”多,但它的幣值凌駕于實際價值,很快出現了貶值。元鼎四年(公元前113年),武帝下令“悉禁郡國無鑄錢,專令上林三官鑄(上林三官指中央統管鑄錢的部門)。錢既多,而令天下非三官錢不得行,諸郡國所前鑄錢皆廢銷之,輸其銅三官。”“上林三官五銖”由此定樣,經昭帝和宣帝兩朝依舊沿用其樣式,深受社會各階層認可。

五銖錢的流通以西漢政治中心關中平原為中心,向外輻射。它的范圍很廣,東臨大海,西至西域,南及南海,北越長城,覆蓋了西漢整個疆域。不僅如此,朝鮮、日本、越南、伊朗、土耳其等國家也有五銖錢出土,足見其歡迎程度。

上圖_ 秦半兩

成錢數量最大

五銖錢沿襲秦半兩的形制,圓形方孔,面背均有周廓,錢面篆書“五銖”,字型秀麗修長,風格規整質樸,錢幣直徑2.5厘米,廓厚2毫米,標準重量3.5克,鑄造規范,錢重適中,美觀實用,深受商民歡迎,西漢由此建立了以五銖錢為基礎的貨幣收支體系。

《漢書·食貨志下》記載:“自孝武元狩五年三官初鑄五銖錢, 至平帝元始中, 成錢二百八十億萬余云。”學術界對此有兩種說法:第一種說法認為“億萬”等于億,也是280億枚。第二種說法主張“億”是十萬,相當于有2800億枚。

據考古資料和文獻記載,西漢鑄造的五銖錢平均耗銅2.82克,按280億枚計算,需銅78960噸,折合每年652.6噸,再按2800億枚計算,每年耗銅6526噸。而唐宣宗大中年間,全國的銅年產量為3903噸,顯然數百年前的西漢,銅產量不會超過這個產量,按此推算,第一種說法更合理。經過七個世紀的鑄造,五銖錢幾經改版,數量愈加龐大。

上圖_ 唐宣宗李忱(chén)(810年—859年)

錢幣版式最多

五銖錢經歷了兩次改版,由“上林三官五銖”確立了貨幣標準,通行天下。整個錢幣錢文嚴謹,錢型整齊,做工精細。經科學測定發現,它的幣質顏色呈紅色,含銅量超過70%,含鉛量約20%,配比合理,物理性能穩定。

建武十六年(公元40年),光武帝劉秀在馬援的建議下,推行字型略有不同的“東漢五銖”。漢末,出現了磨去邊廓和部分錢肉的“鏨邊五銖”。初平元年(公元190年),董卓鑄造的“五銖”不但無內外廓、而且錢文模糊,很難辨認,當世譏稱“無文”。

上圖_ 直百五銖

三國時期,五銖錢又有了“直百五錢”、“蜀五銖”和“魏五銖”等類別。東晉太興年間,商民交易使用錢體輕盈、外廓隱約的“沈充五銖”。

時至南北朝,“永平五銖”、“永安五銖”、“梁鐵五銖”、“ 常平五銖”等五銖錢在不同時期、不同地域流通,其中“梁鐵五銖”鑄造于南梁蕭衍普通四年(公元523年),錢形略小,背紋四出,是古代首次大規模鑄造的鐵錢,而北齊文宣帝天保四年(公元553年) 鑄制的“常平五銖”“ 重如其文。其錢甚貴,且制造甚精”,是古代錢幣中為數不多的精品之一。

開皇元年(公元581年)始鑄的“開皇五銖”,錢文精整,邊廓寬實,它的鑄造和流通標志著五銖錢最后的一道余輝。

上圖_ 開皇五銖,隋文帝開皇元年鑄造

鑄造工藝最成熟

如今,“模范”一詞,是指值得他人學習和效仿的榜樣,事實上,模為陽,范為陰,“模范”是古代鑄造金屬器皿時所使用的造型工具。東漢王充在《論衡·物勢》中認為:“埏植作器,必模范為形”,有了模范才能鑄成器物。

古代鑄造金屬貨幣的模子,一般稱為錢模或錢范。五銖錢內方外圓,周廓其質,離不開高超的鑄造技術。細分鑄錢的步驟,可分為范型設計、用料選擇、范坯制作、錢模修整、合范定位、澆鑄溫度以及鑄幣打磨等步驟,每一步都有嚴格和標準和完善的工藝。

鑄造五銖錢需要銅質面范和陶質背范兩塊錢模。面范是澆鑄錢幣正面的范體,與之相對應的是背范,它是澆鑄錢幣背面的范體。鑄幣時,面背對合,錢模合范,澆鑄金屬。這種叫做“對合鑄錢法”的工藝,在五銖錢鑄造時普通使用。

上圖_ 太和五銖是北魏孝文帝拓跋宏,太和十九年(公元495)鑄造

鑄幣經驗最豐富

五銖錢的鑄造過程中,合范和澆鑄是鑄錢工藝中最為重要的兩步。合范的關鍵在于定位,當時鑄幣工人的經驗相當豐富。他們在陶背范的上下位置,各設一個孔徑2.5-3厘米、孔深3-4厘米的定位孔,上孔位于澆鑄口右側,下孔中心點呈三角鋸齒形或小三角形,位于范面的中軸線上。兩孔緊密咬合,既有利于中心定位,又能避免合范時范面相錯,無形中增加了鑄幣定位精度。

澆鑄錢幣有三個細節值得注意。

首先是熔銅,冶煉的燃料一般使用的是木炭,《后漢書》記載:“民坐挾銅炭,沒入鐘官,徒隸殷積數十萬人。”木炭發熱量為8000千卡/kg,熱值約27.21~33.49兆焦/kg,是理想的冶煉燃料。

其次是銅料的來源。武帝時期,先期以各郡國鑄幣為銅料,隨著規模的擴大,后期以開采的銅礦石補充銅料。

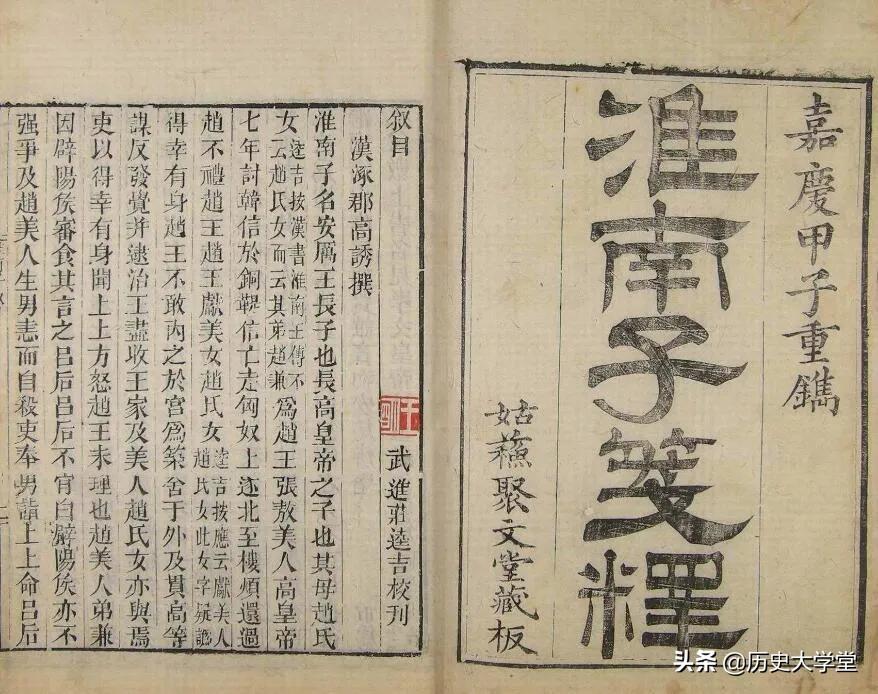

最后是鼓風設備。考古人員在鐘官遺址發現了很多鼓風管殘片,材質由夾砂紅陶構成,外飾繩紋。《淮南子·本經訓》稱:“鼓橐吹捶,以銷銅鐵” 橐就是為煉爐加溫送風的鼓風裝置。

上圖_ 《淮南子》,西漢劉安及其門客集體編寫

縱觀古代貨幣史,身為“六宗最”的五銖錢是古代最成功的貨幣。唐朝“武德四年(公元621年)七月,廢五銖錢,行開元通寶錢。”五銖錢退出流通,終成絕響,對后世產生了巨大的作用和影響,在中華文明史上,至今仍然占據著一席之地。

何同遠

<rt id="wceem"></rt>

<rt id="wceem"></rt>