談起在我們小時候那個互聯網媒體尚且并不發達的時代,在屈指可數的幾個家喻戶曉的神話人物中,逞惡揚善、匡扶正義的濟公和尚無疑是一代人難以忘懷的童年記憶。

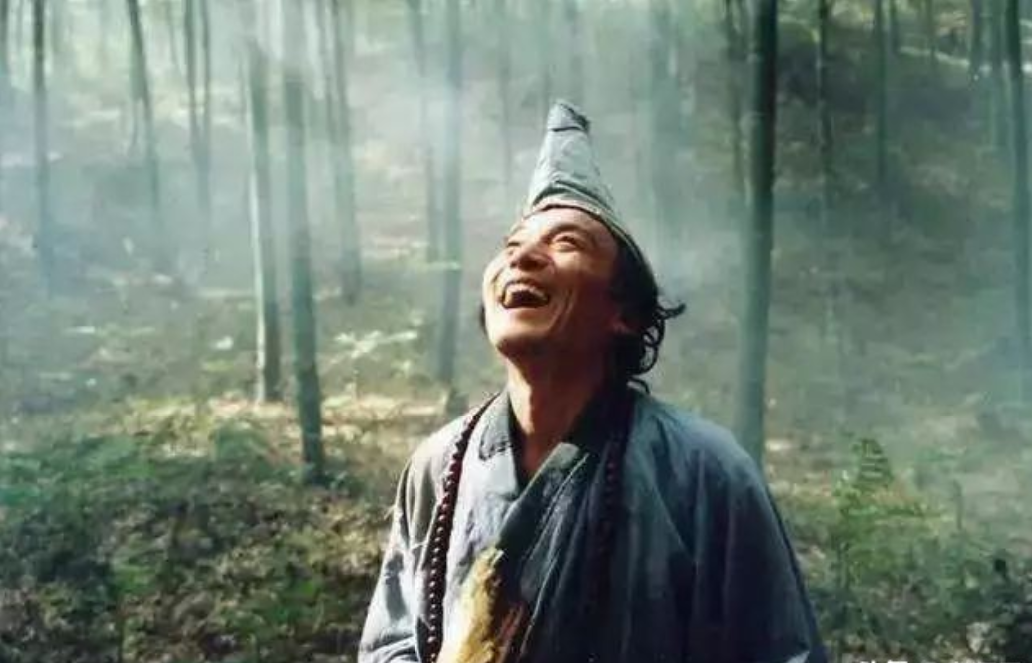

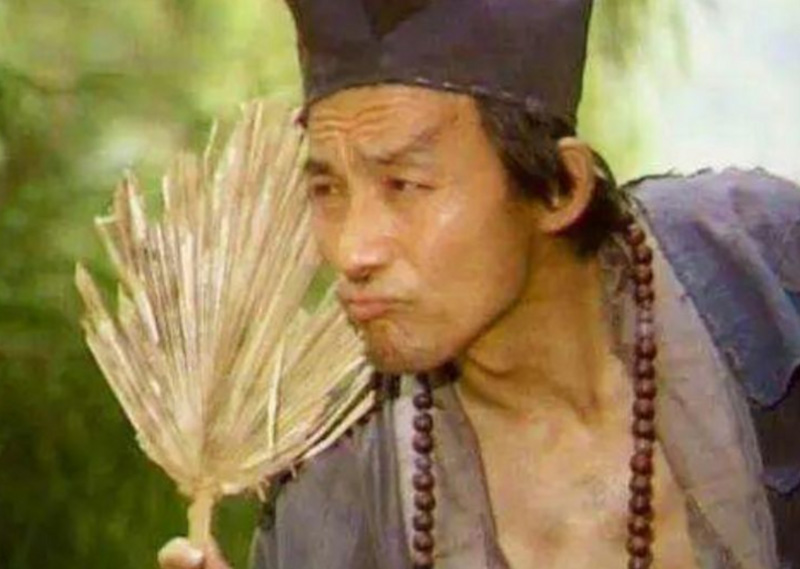

濟公最經典的一版是由與生俱來便有深厚佛緣的游本昌老師所演繹的,游本昌老師用精湛的演技以幽默詼諧的方式將外表瘋癲無拘、實則普渡眾生的濟公形象生動展現。

“濟公”的形象與演員都就此火遍大江南北,鮮為人知的是濟公這一人物的設定其實并非完全虛擬捏造,而是根據真實人物改編;濟公此人在歷史上確實真實存在,他本是南宋高僧,一生積德行善,被后世尊稱為“濟公活佛”。

生于富貴之中,后遁入佛門

濟公在歷史上是真實存在的,他原是宋朝時期江浙地區人士,在出家之前的俗名換作“李修緣”。李修緣所在的李氏家族世代簪纓,祖上還出過駙馬、鎮國軍節度使,可謂是榮耀滿門。

世代信佛的李氏家族到了李修緣的父親李茂春這一代卻年近四旬仍然膝下空虛,這在以家族子嗣繁茂為重的古代封建社會的人眼中非同小可。

李父與妻子常年積德行善,虔心拜佛,終于老來得子,避免了古人十分避諱的“不孝有三無后為大”的忌諱。所以,無論是從家族淵源,還是從出生機緣,李修緣從呱呱墜地之際起便與佛門結下了深厚的緣分。

隨著時間的流逝,在父母的殷切期盼下李修緣也慢慢長大了;難能可貴的是,生長于富貴家世之中的李修緣并未被名利世俗蒙蔽雙眼成長為不學無術的惡霸紈绔,而是繼承善良勤勉的家風,少年時期便十分勤奮好學。

受到山中釋道二教的開蒙后的李修緣對修道之事頗為熱衷,不久之后與他年齡相差很大的李家父母也雙雙去世,處理完雙親后事的李修緣便遵從自己的內心孤身一人前去國清寺拜法空一本為師,遁入佛門。

李修緣在曾經的國清寺住持高僧瞎堂慧遠門下受具足戒,舍棄了俗名后另取佛名為“道濟”,道濟一直秉承家族善良遺風,在佛家子弟身份的加持下參悟道法、普濟眾生,存善心做好事的道濟人如其名,后來游歷四方,投奔杭州靈隱寺。

修仙卻不修口

道濟和尚雖與所有的佛門弟子一樣都心懷慈悲、樂善好施,他卻又是所有出家人中最與眾不同的存在。

正常來講,出家人講究“四大皆空”,一入佛門則各種俗世的欲望都需要摒棄,如此清心寡欲才能進行禮佛修道這樣神圣的事。

道濟和尚卻是個修仙不修口之人,在一眾吃齋念佛的素食主義苦行僧之中,弱冠之年便機緣巧合皈依佛門的道濟偏偏反其道而行之。

道濟和尚在日常飲食上酷愛喝酒吃肉,好似與紅塵中凡夫俗子絲毫不差,隨心所欲的道濟也從不因為出家修佛道的身份而忌口,佛門忌口禁食的清規戒律仿佛在他面前失去效用。

所以在守禮死板的眾僧之中道濟可謂最為肆意瀟灑。甚至道濟連普通和尚每日誦讀經書這樣的日常任務都不按時按量地完成。

本就不喜念枯燥經文的道濟更是難耐坐禪之乏味,常常喜歡流連于俗世的市井之中看路見不平便行懲惡揚善之事,可謂是佛門之中特立獨行的存在。

我們所看到的各種版本的影視劇中所演繹的那個衣衫襤褸不修邊幅的濟公形象其實與歷史上真實的濟公是十分相近的。

道濟和尚身著破爛袈裟、手握一把破爛蒲扇,與莊重肅穆的寺院之中衣著整潔端正的傳統高僧形象大相徑庭。道濟和尚雖然言行瘋癲,許多荒謬怪誕的行為都是無法用常人的思維去理解的。

但縱使鞋兒破、帽兒破,他整日仍然是樂觀豁達地搖著一把破扇子游歷四方,無憂無愁快樂似神仙,哪里有冤情和不平哪里便有心懷佛祖的道濟。

因為待人處事常常不按常理出牌,所以道濟也有了一個“瘋癲癩和尚”的稱號;然而,道濟和尚在看似瘋癲離奇的外表之下,其實藏著的是一顆普濟眾生的善心。

再加上道濟和尚本身便是一位修行頗深的得道高僧,隨著他在四里八鄉之間以自己獨特的方式扶危濟貧、懲惡揚善,便在民間百姓之中留下了美名,漸漸地在鄉里鄉親間頗有威望,并且還被鄉親們尊稱為“濟公”。

功德圓滿,花甲之年圓寂

盡管惠及眾生功德無量,但是濟公如此離經叛道的行徑自然會遭到同一寺院中其他僧人的不滿與妒恨,曾經就有僧人向方丈狀告道濟違反佛門清規戒律,企圖將道濟和尚逐出山門。

最終,在道濟的師父慧遠方丈的力保之下,濟公佛門弟子的身份才得以保全。到了高僧瞎堂慧遠圓寂之后,濟公又轉至凈慈寺拜住持德輝禪師為師,并且升座為書記,負責文翰事務。

在嘉泰四年時凈慈寺慘遭大火損毀,德輝禪師亦圓寂于火中,身為書記的濟公便帶領剩余僧人重建凈慈寺。

濟公還親自化緣籌備木材,各類影視作品中“運木古井”的情節便是取材于此真實傳說。到了完成凈慈寺重建過程之后,濟公也已經不再年輕。

自知時日無多的濟公便開始操勞為偌大的凈慈寺招募主持之事。其間雖頻繁有僧人住持,但都為時不長。

后來,濟公又撰文《致少林長老書》,言辭懇切地為凈慈寺招募理事住持。最終功夫不負有心人,濟公尋得少林妙崧至杭出任該寺第二十九代住持。至此,濟公功德圓滿,不久之后便在自己的六十歲時圓寂了。

濟公在歷史上是真實存在的,他本是南宋的一名得道高僧,俗名為李修緣,早年生于富裕的信佛之家,家中世代為官且代代樂善好施;李修緣長大后秉承家族信佛和行善之家風,對信佛修道之事頗感興趣。

到了父母雙親去世后正式遁入佛門,一生行善積德,花甲之年功德圓滿得以圓寂,臨終前遺筆“六十年來狼籍,東壁打到西壁。如今收拾歸來,依舊水連天碧。”道盡自己的一生,成為后世瞻仰崇敬的楷模。