科技改變生活 · 科技引領未來

<center id="yiwkw"></center>

科技改變生活 · 科技引領未來

1962年8月15日上午八時左右,雷鋒和同班級戰友喬安山一起執行任務,由于突發事故他的左側太陽穴不幸被電線桿打倒,當場昏了過去。

后經中國人民解放軍第202醫院搶救無效,于當日中午十二時不幸離開人世,這一年雷鋒僅僅22歲。

關于雷鋒去世時的細節,官方一直未曾公開,直到40年后雷鋒事故現場的鑒定人史寶光在接受媒體采訪時才將細節一一披露。

雷鋒

1940年12月18日,雷鋒出生在湖南省望城縣簡家塘村的一戶貧苦農民家庭之中。那時的他還叫雷正興,平日里父母長輩們都喜歡叫他的乳名庚伢子。

雷鋒這個名字是他后來在鞍山鋼鐵公司當工人時給自己取的,他希望自己能成為工人隊伍里的先鋒。

雷鋒自幼是個苦命的孩子,在他還不滿7歲時,父親、母親和哥哥都相繼去世了,一家四口只剩下年幼的他一個人艱苦度日。本家的六奶奶看他一個人孤苦伶仃,便收養了他。

好在湖南地區和平解放后,他的生活迎來了翻天覆地的變化,可以背上書包去上學了,并且他還是學校里第一批加入中國共產主義少年先鋒隊的學生。

那時他的心里就悄悄種下了一顆種子,一定要參軍入伍報效祖國。

雷鋒(右一)

60年代初期全國各地掀起了一股參軍入伍,報效祖國的熱潮。

本就一心想要參軍入伍的雷鋒一下子坐不住了,立刻向其所在鞍山鋼鐵弓長嶺礦廠報名,還在廠報上發表了一篇《我決心應召》的入伍申請書,表達了他對于參軍入伍一事滿滿的熱忱。

可惜他的報名申請并未通過,部隊以其身高不達標為由拒絕了他的申請。

不肯放棄的雷鋒來到了遼寧省遼陽市兵役局找到負責征兵工作的領導余政委請求他能夠給自己這個機會,余政委讓他先回自己的單位,他先了解了解情況再做決定。

雷鋒臨走之前留下的一句話讓當時在場的工作人員們都很震驚:‘我回去可以,不過我今年非要去當兵不可,你叫我去我就去,不叫我去我也要去。”

雷鋒

余政委趕忙打電話向上級領導請示,雷鋒如此強烈的入伍愿望讓領導們十分感動,再加上他在鞍山鋼鐵廠當工人時工作表現也十分優異,便破例批準了他的入伍申請。

1960年1月8日,20歲的雷鋒終于入伍了,他被分配至解放軍某部的營口運輸連里當駕駛員。

雷鋒在入伍不久后,就成為了部隊里的節約標兵,每個月只有六塊錢生活津貼的他卻將高達兩百元的積蓄捐贈給了受災地區,這一行為受到了部隊領導的高度贊揚。

要知道平時這位小戰士可是十分摳門的,連一瓶汽水都舍不得給自己買,但在國家處于危難之際時他卻慷慨解囊,真是難能可貴。

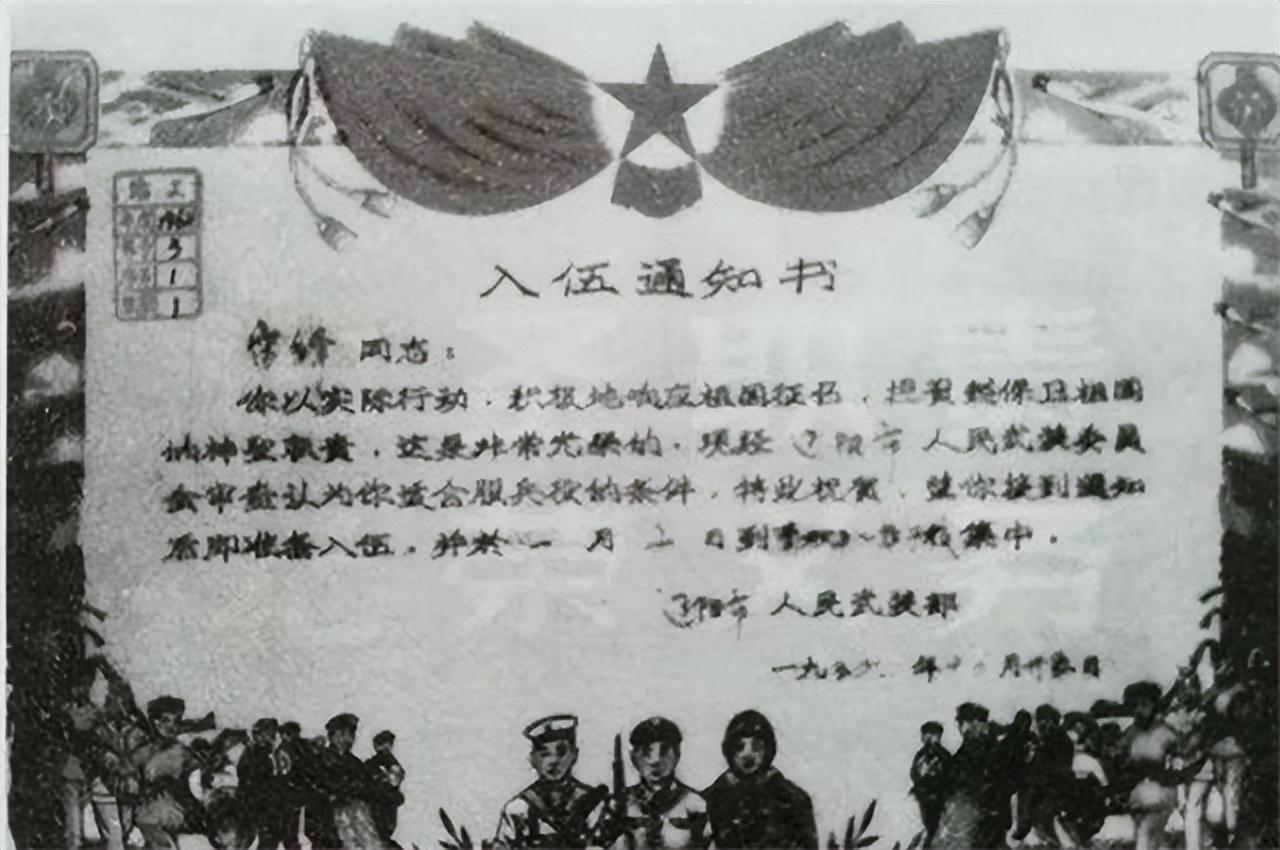

雷鋒入伍通知書

在這之后,雷鋒幾乎每個月都會受到表彰,榮譽稱號一路從班級、連隊一直拿到了軍區,就連罕見的二等功表彰他都有好幾個。

雷鋒的事跡感染了連隊里的許多戰士,一位戰士還將他的事跡寫成一篇簡短的稿子投稿到了沈陽軍區發行的《前進報》上。

報社編輯在看到來稿后十分感動,他知道雷鋒同志肯定是一個不簡單的人物,深挖下去一定有不少的新聞線索。他趕忙派報社里的兩名記者趕往雷鋒所在連隊駐地進行專訪。

這篇稿子發出之后,《人民日報》、《解放日報》等主流媒體也相繼刊發了許多關于雷鋒同志的報道。

雷鋒很快成為了家喻戶曉的典型人物,全國各地不約而同地開展了自覺學習雷鋒同志的活動。

雷鋒

那個時候正值國家要求各個部隊加強憶苦思甜的教育,中央軍委積極響號召在全軍內開展了兩憶三查教育活動,部隊開始在隊伍里尋找出身貧苦且表現優異的典型人物,雷鋒可謂是最符合“憶苦”典型的標準人物了。

很快雷鋒就進入了領導們的視線之中,他所在的部隊經常會安排他到各個地方做憶苦思甜的報告會。

別看雷鋒只有小學學歷,文化水平并不是很高,但他的口才很好,十分具有感染力,常常將前來參加報告的聽眾感動得當場潸然淚下。

隨著知名度的不斷提升,雷鋒不僅會在部隊駐地作報告,也會前往一些兄弟單位、政府機關、學校作報告,他的足跡遍布了沈陽、大連、丹東等多個城市。

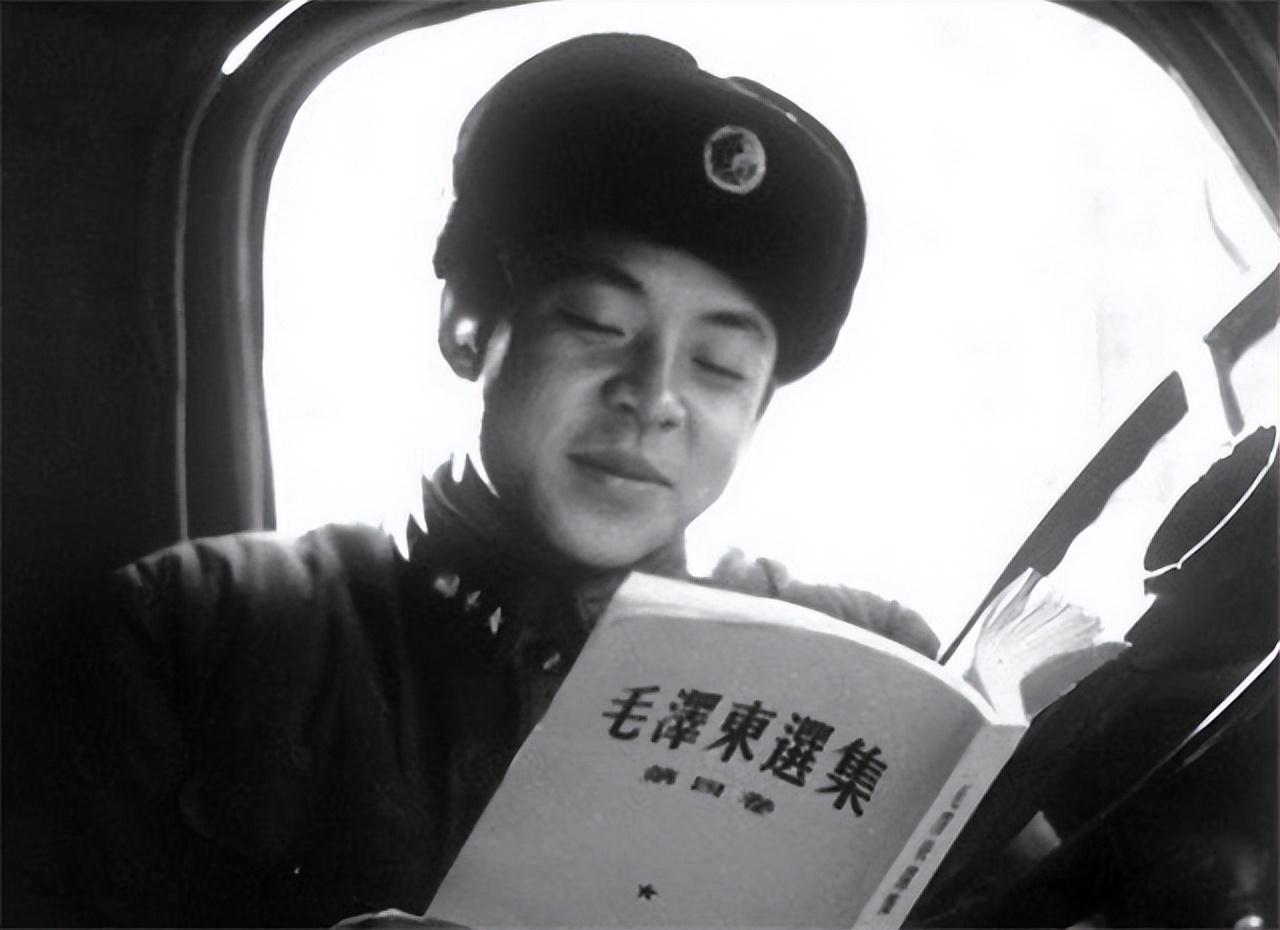

即便是在忙碌的出差行程之中,雷鋒也從未停止過做好事的步伐,那時東北地區的群眾之間一直流傳著這樣一句話:“雷鋒出差一千里,好事做了一火車。”

雷鋒

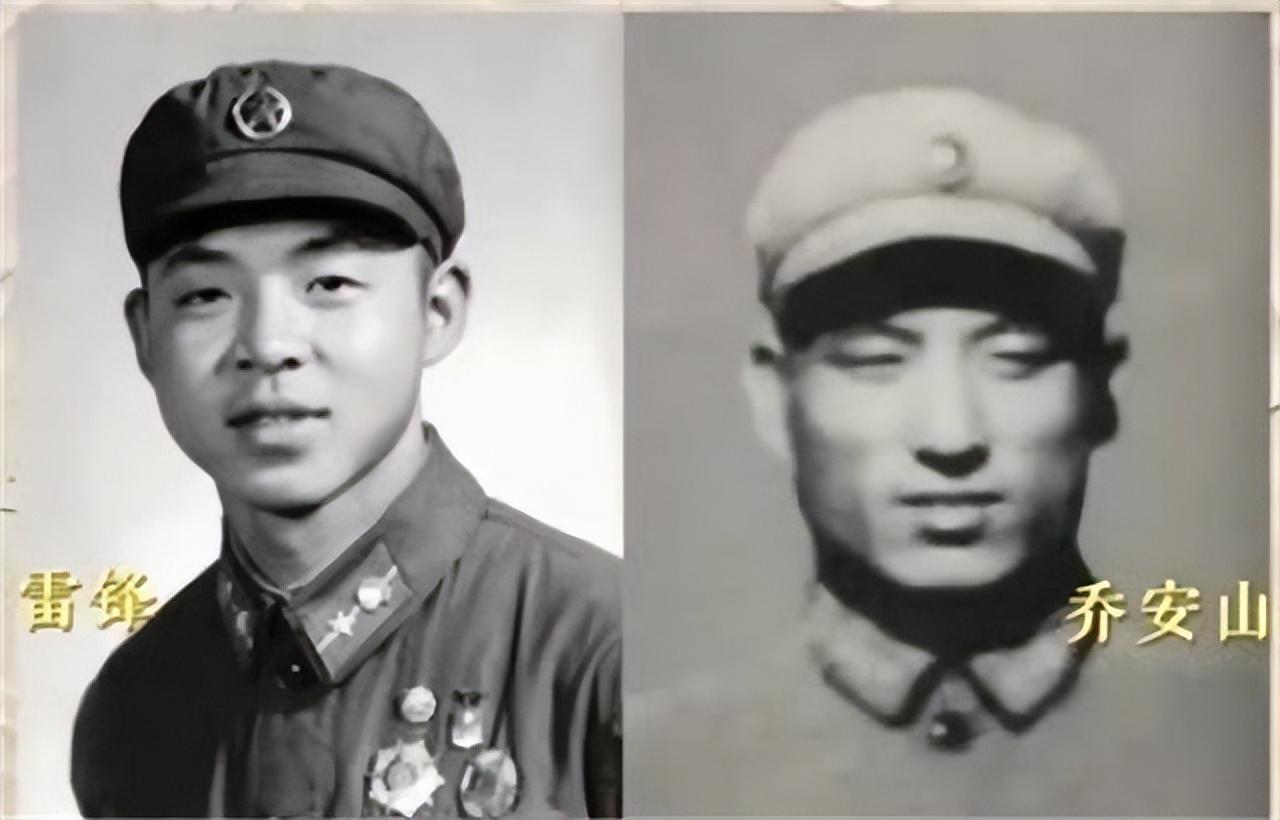

在他的帶動之下,小他一歲的工友喬安山也隨他一同應征入伍,兩人從前同住一間宿舍關系鐵得如親兄弟一般,如今變成了最為親密的戰友。

兩個人被分配到了同一個班級,他們同開一輛車,一起前去執行施工任務,到了三九天時兩人還會睡在同一個被窩里相互取暖。

那時的他們沒有想到,這段彌足珍貴的情誼竟會在短短兩年之后戛然而止,變成了喬安生一生之中難以撫慰的傷痛。

1962年8月1日早上八點多鐘,雷鋒與好戰友喬安山開著平日里執行任務時使用的“嘎斯”51型卡車從工地執行任務歸來,當車駛入連隊停車場后,雷鋒發現車輛在經過水坑時沾滿了泥水,要是不清洗干凈的話車子很容易生銹。

卡車

兩人決定先將車清洗干凈再去食堂吃飯,就在將車開去水池的路上時,意外不幸發生了,雷鋒被折斷的木桿擊倒在了地上。

事故發生后,九連的戰士立刻用擔架將雷鋒送去了連隊附近的撫順礦務局西部職工醫院里搶救,雷鋒在去往醫院的路上,頭上止不住地往外冒血,人也抽搐得十分厲害。

部隊各級首長也都聞訊趕來,醫院緊急為雷鋒騰出了一間急救室。劉院長為雷鋒查看傷勢,體溫燙得嚇人,她趕緊讓一旁的戰士下樓給雷鋒買了一些冰棍拿來物理降溫。

溫度剛剛降下來,劉院長發現了一個更為嚴重的癥狀,雷鋒的呼吸很是微弱,她趕忙為其做了人工呼吸。

雷鋒在被搶救

就這樣雷鋒的呼吸狀況好了很多,緊接著醫護人員們開始為雷鋒檢查傷勢,他們發現雷鋒的傷勢遠比預想中的更為嚴重,多半是顱骨骨折導致頭部出血必須得做開顱手術,否則一旦顱內出現大面積出血,人可就就不回來了。

當地醫院的條件實在有限無法進行高難度的開顱手術,劉院長建議部隊領導派人前去沈陽軍區202醫院將腦外科主任請來會診。

屋漏偏逢連夜雨,連隊領導派去沈陽迎接專家的車輛在慌忙之中與一輛大貨車撞在了一起,雙方爭執了許久,在軍方人員下車賠禮道歉將緊急情況說明后,對方才肯將其放行。一路上,車輛行駛得十分不順利,遭到了多次攔截。

與此同時,雷鋒同志的身體狀況迅速惡化,西部醫院的醫護人員們開始為其實施急救工作,可惜雷鋒的傷勢實在是過于嚴重,沒能將其搶救過來。

雷鋒

一位醫護人員從急救室里走了出來,對守候在門外的戰友們說道:“人已經不行了,你們趕緊回去準備后事吧。”

聽到這個噩耗,喬安山一下子就癱坐在了門口的椅子上,他始終不肯相信雷鋒就這樣沒了。

中午12時5分時,西部醫院的劉院長拿起聽診器為雷鋒做了最后一次診斷,這一次雷鋒同志已無生命體征,這位年僅22歲的小戰士就這樣永遠離開了。

后經醫生診斷:雷鋒因頭部右側太陽穴遭到木棍劇烈撞擊顱骨損傷,導致腦機能障礙,腦內大量出血致死。

當副連長曹玉德拉著沈陽軍區202醫院腦外科段主任趕回撫順市西部醫院時,雷鋒同志早已停止了呼吸,此時無論做什么都已經是無力回天了。

雷鋒

關于雷鋒同志事故現場的細節,一直以來官方也尚未將其公布,許多影視片和新聞報道中對其的描述也稍有偏頗。

直到2003年時,當年雷鋒事故現場鑒定人史寶光走了出來,接受了媒體采訪,為大眾還原了事發時的真實情況,講述了那段不為人知的往事。

雷鋒同志事故發生后,工兵團政治部領導深感事態重大,決定成立專案組進行事故調查。他連忙找來政治部干事史寶光與宣傳處的張峻開車前往事故現場。

事故發生僅僅兩個小時后,調查組就開車來到了位于撫順市望花區的運輸連里,那時只有幾個留守士兵在場,剩下的戰士們還都在醫院里沒有回來。

雷鋒與戰友

沒有目擊證人很難查清事件真相,他們只好先去事發地點九連營房前的那條通道里看看,為了證實調查結果的真實性,史寶光讓連長將事故的另一位當事人喬安山叫來了事故現場。

起初喬安山以為他們是軍法處派來逮捕他的同志,嚇得一句話都不敢說。史寶光連忙安慰道:“同志,你先不要緊張,我們只是接受上級命令來調查事故現場的,你一定要將當時的情況說清楚啊,這樣對你也有好處啊。”

聽到史寶光的話,喬安山的情緒也慢慢穩定了下來,他將事故經過從頭到尾復述了一遍,并駕駛車輛重演了一遍當時的經過。

他告訴史寶光與張峻,他和雷鋒從工地執行任務回來時發現卡車被濺滿了泥水,為了不耽誤下午的任務,兩人商量后決定先將車開去水龍頭處清洗干凈再回去吃午飯。

雷鋒

汽車要想通過九連營房和門前那排晾衣桿的夾道,得先拐個彎才行,但這一個人很難完成,所以必須得有一個人下車查看地形。雷鋒讓喬安山駕駛車輛,自己下車去指揮。

喬安山看到雷鋒給他打了一個通過的手勢便將車輛發動,然而就在卡車快要通過的時候,車子右側的后方輪胎卻不小心滑進了旁邊的水溝里頭,車身一下子傾斜了過來撞到了一根平日里用來晾曬衣物用的方形木桿。

木桿當時連著彈性極強的晾曬繩,鐵絲具有極為強大的拉力,因此木桿一下子狠狠砸到了雷鋒的右太陽穴上。

車上的喬安山剛聽到“咔嚓”一響,就看到雷鋒已經暈倒在了地上,那時的雷鋒已經不省人事了。

史寶光在事故現場發現那根擊中雷鋒頭部的方形木桿,木桿上面還沾著許多黑色的橡膠粉末,事發時他們所駕駛的那輛嘎斯卡車后輪胎上也有幾道深深的劃痕。

雷鋒

不過,車輛其余部分并沒有什么被碰撞的痕跡。據此,他們認為由于過道狹窄加上地面不平,所以汽車在駛入該路段時有些傾斜,車后輪胎壓到了埋在土里的方形木桿并將其折斷。

木桿折斷后綁在上面的晾衣繩產生了一股巨大的彈力,木桿迅速擊中了站在那里的雷鋒同志。雷鋒同志這樣一位偉大的戰士竟是被一根不到六厘米厚度的木桿擊傷致死。

通過對雷鋒事故現場的勘查史寶光與張峻一致認為,雷鋒同志的犧牲是因公殉職,這是一次意外事故,這場事故喬安山并沒有直接責任。

隨后,史寶光將雷鋒同志的犧牲經過、性質及事故調查結果撰寫成了正式報告上交給沈陽軍區工程兵政治部,這個報告很快得到了組織內部各級領導的首肯。

雷鋒

在結束調查后,史寶光一行人來到雷鋒所在的醫院,張峻還為雷鋒同志的遺容拍下了幾張照片。

戰士們給躺在病床上的雷鋒換上了一套嶄新的軍裝,將他的遺體送回了連隊里,害怕天熱遺體會遭到損壞,部隊還購買了許多大冰塊放在遺體旁邊為他降溫。

當所有人都離開了醫院時,只剩下喬安山一個人坐在那里久久不愿意離去,拿著雷鋒出事時所穿的那套沾滿鮮血的軍裝掩面哭泣。

看到喬安山這般意志消沉,史寶光和連隊指導員紛紛出面找他談話,希望他能夠卸下沉重的包袱。

這只是一次大家都意想不到的意外事故,不要將所有的責任都推到自己身上,盡管組織上百般勸說喬安山,但雷鋒的死一直讓他難以釋懷。

雷鋒和喬安山

雷鋒同志的遺體在8月16日上午入棺,那口黃花松棺材是撫順政府的一名機關干部在聽聞雷鋒去世的噩耗后送來的。那一晚,與雷鋒朝夕相處同一連隊的戰士們徹夜未眠,為他守了一整夜。

1962年8月17日午沈陽軍區在撫順市望花區政府禮堂內為雷鋒同志舉行了一場十分隆重的追悼會。

據說那日為他送行的民眾有近10余萬人,沿途群眾知道是為雷鋒送行后,也都都紛紛加入送行的隊伍之中,整個馬路兩旁都站滿了為他送行的群眾。

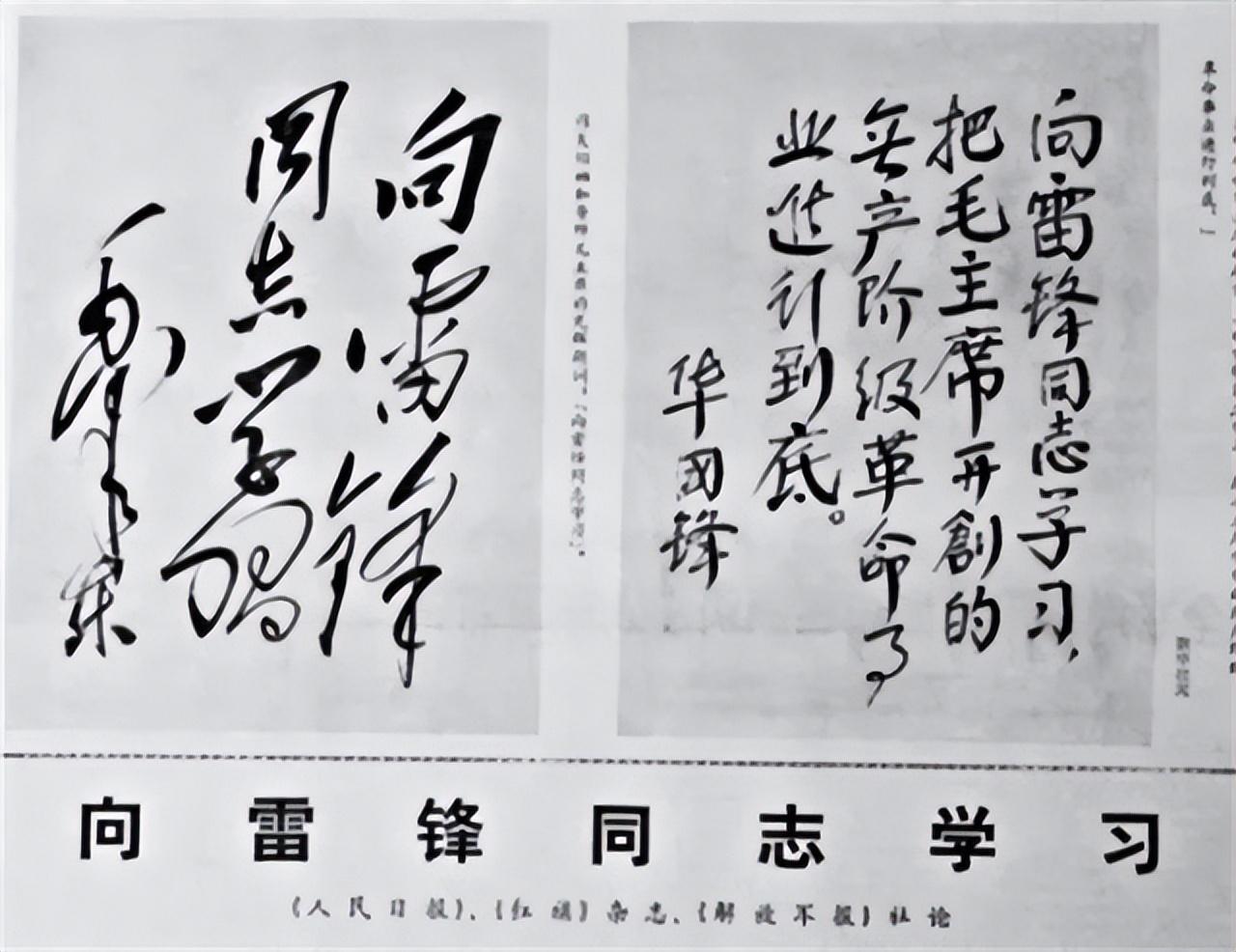

在這之后,《人民日報》、《解放軍報》、《中國青年報》等各大主流媒體紛紛發表文章介紹他的感人事跡,他生前所在的班級也被國防部命名為雷鋒班,毛澤東、朱德等國家領導人也相繼為他題詞。

雷鋒追悼會

1963年3月5日那一天,毛主席在《人民日報》上為雷鋒親自題詞,并向全國人民發出了“向雷鋒同志學習”的號召。

至此,每年的3月5日成為了全國人民學習雷鋒紀念日,學習雷鋒同志的活動也在全國各地蓬勃發展,一批又一批的先進人物都在用自己的實際行動詮釋著新時代的雷鋒精神。

1966年喬安山從部隊退役,他將自己與曾經的親密戰友雷鋒之間的往事深深埋藏在了心中。

他從不向他人提起,也拒絕接受任何媒體采訪,但私底下他從未放棄過做好事,他一直在用自己的實際行動默默延續著“雷鋒精神”。

這一切,直到1997年一部以他為原型的電影《離開雷鋒的日子》上映后,喬安山的事跡才為眾人所知。

時至今日,距離雷鋒同志離開我們已有六十年之久了,雖然故人早已逝去,但學習雷鋒精神卻是我們中國人民永恒的精神追求。

金俊

<center id="egiqq"></center>