科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

明成祖朱棣幾乎人人皆知,他本是藩王,后來發動靖難之役,攻打自己的侄子建文帝朱允炆,成功后就走上了權力的制高點,成了新一任明朝皇帝,堪稱傳奇。

朱橚是朱棣的胞弟,還編纂了一部具有重要價值的植物學著作——《救荒本草》,這就很少有人知道了。《救荒本草》不僅對當時百姓有很大益處,而且對后世救荒也有指導意義。今天文史君就帶領大家來看一看這位愛好奇特的明代藩王。

朱橚(音sù)是明太祖朱元璋第五子,1361年8月9日出生于南京。洪武三年(1370年),朱橚被封為吳王,洪武十一年改封周王。1381年,明太祖命其就藩開封。1425年,朱橚去世,謚號“定”。

明朝建立之初,政局還沒有完全穩定下來。朱橚的政治生涯也是波折起伏,他有過兩次流放的經歷。第一次是在洪武二十二年(1389年),他擅自離開封地到鳳陽,這惹得朱元璋大怒,下令將其貶往云南。

第二次是在建文帝時期。建文帝即位之初,實行削藩政策。而朱橚被指控有謀反的行為,因此被流放云南,后來則被監禁于南京。

直到朱棣奪取政權,朱橚才恢復了自由,回到了自己的封地開封。永樂十八年(1420年)十月,有人指控朱橚謀反,但朱棣念在同胞之情,并未深究。朱橚的政治生涯為何如此艱難?

首先,朱橚是朱元璋的兒子,是一代藩王。不管他有沒有謀反的想法,其身份對皇帝而言本就存在一定威脅,再加上其有因被懷疑謀反而流放的經歷,就更容易為統治者所忌憚。

其次,封地地位特殊。朱橚封地位于開封,地處中原腹地,是北宋都城,城市建設比較完善,經濟繁榮。明人孔憲易《如夢錄·街市紀》記載道:“大街小巷,王府鄉紳牌坊,魚鱗相次,滿城街市,不可計數,勢若兩京。”

開封在明代政治地位也很高。朱元璋建都時,甚至考慮將開封作為都城,后來將其當作陪都,“以應天府為南京,開封為北京”,直到洪武十一年(1378)才取消。

一代藩王被封于含義如此特殊地帶,不論皇帝是誰,不論他有沒有做出格的事情,都會受到嚴密監查,以防真正叛亂。而朱橚本身也不大安分、時有“異謀”,他的政治生涯當然也就不會順利了。

朱橚本身好讀書,并建有“東書草堂”。明初藩王就藩,大都有皇帝賜書,“洪武初年,親王之國,必以詞曲一千七百本賜之”,朱橚也不例外。不僅如此,朱橚還能寫書,《元宮詞》就出自他手。

朱橚也精通戲曲音律,長子朱有燉就是明代著名的戲劇家。朱橚最為人看重的當屬他在編寫醫書方面的成就,那本來是一名文藝青年的他為何會關注醫藥呢?這還要先從他的流放經歷說起。

朱橚第一次被流放到云南時,使他親眼見到了少數民族地區惡劣的生活環境以及缺醫少藥的現實。

他組織府上良醫李恒等編寫了《袖珍方》一書,共收錄3077方,幾乎涉及到了日常生活中的各類疾病,相當于一本家庭常用藥方大全,非常實用,“家傳應效”。

朱橚本來就對醫學很感興趣,在少年時期,他就組織人編寫了《保生余錄》,全書共兩卷,里面也收錄了不少實用要方。朱橚作為藩王,有一定的經濟實力,有大片土地,周圍有許多醫學專家,也都為朱橚編寫醫書提供了良好條件。

在封建社會,生產力不發達,糧食產量較低,很多人只能以吃野生植物為生,但是人們不了解植物特性,經常出現吃死人的情況,人們急需一本能有效辨別植物是否可食的指南書。

野生植物除了在日常可以食用外,若遇災年,更可以救荒。在政府沒有進行大范圍賑災前,進行有效的自救,能減少災荒帶來的損害。

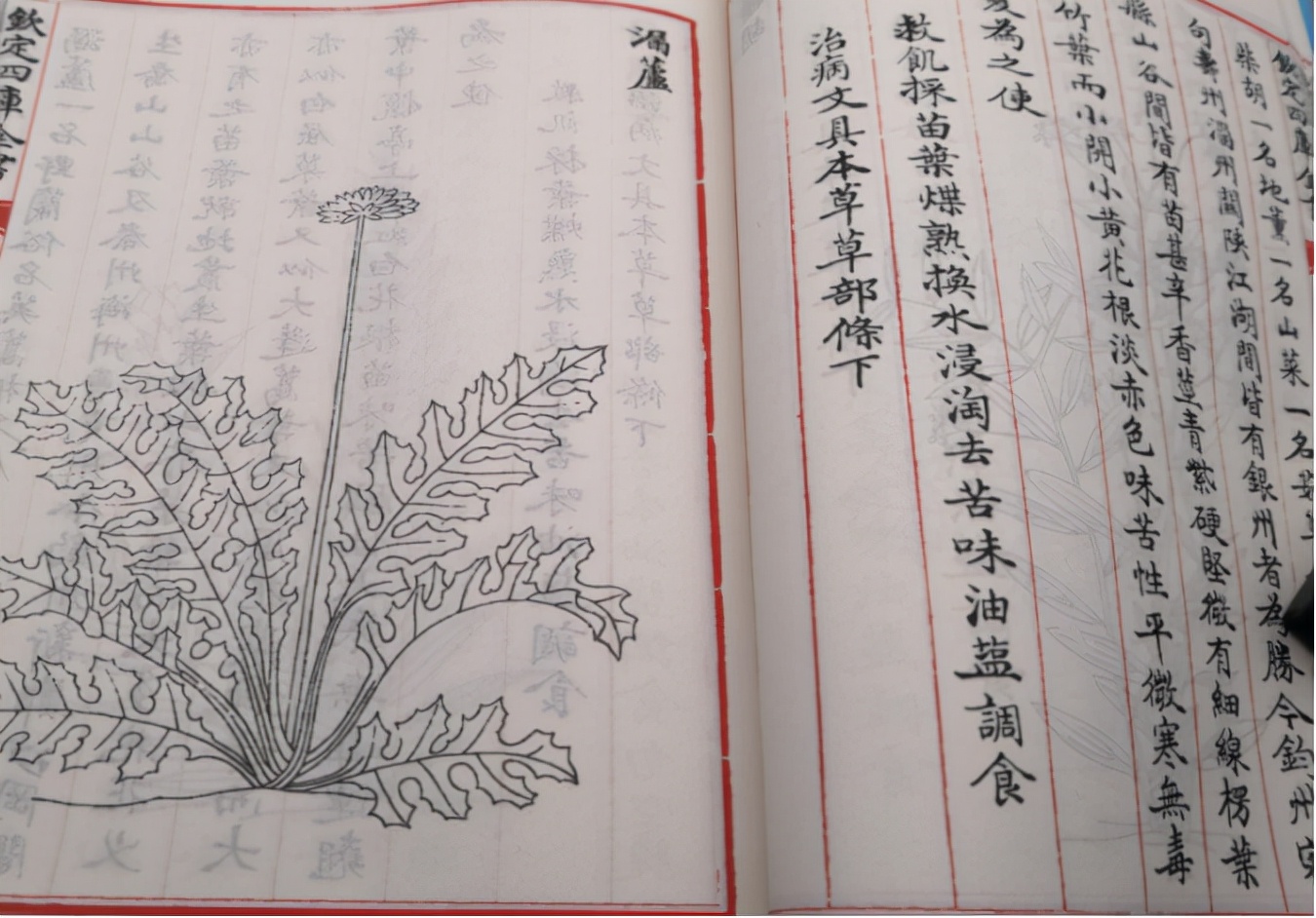

《救荒本草》恰好就能滿足這一需求,它以救荒為宗旨,“荒歲按圖而求之,隨地皆有無難得者,茍如法采食可以活命,是書也有功于生民大矣”,因此詳細記載植物可食用的部位及加工方法,其編排也是按照植物可食部位進行的,如“葉可食”,“根可食”“莖可食”等。

《救荒本草》共兩卷,分草部、木部、米谷部、果部、菜部,記述植物414種,其中276種都是以前的醫書沒有記載的。《救荒本草》出發點是救荒,主要受眾是一般百姓,文化程度普遍不高,甚至不認識字。

面對這樣的讀者,就要充分考慮他們的理解能力。因此《救荒本草》不但語言簡潔通俗,并附有清晰準確的圖片,圖文并茂,形象生動,便于使用。

《救荒本草》自問世后就被翻印了好幾次,一些學者也紛紛加以效仿。據統計,在《救荒本草》的影響下,明清時期先后出現十部以救荒為主題的著作,有《野菜譜》《茹草編》《野菜博錄》等。

《救荒本草》不僅有利于救荒,也有利于普及植物學知識,影響深遠。17世紀末,《救荒本草》流傳到日本,后來又傳播至歐美,深受各國學者重視。李約瑟據此評價朱橚是一個偉大的人道主義者

作為明成祖朱棣的胞弟,朱橚雖然沒有哥哥那樣傳奇的政治經歷,但他主持編寫的《救荒本草》讓無數人因之受惠,在醫學、植物學史上的價值更是不可磨滅。

有人認為,朱橚主持編寫《救荒本草》有一定的政治目的,是一種爭取民心的行為,可即便朱橚真有這樣的政治意圖,他也并未真的發動叛亂,反而編出了一部功在千秋的著作,難道就要抹殺他的功勞嗎?

馬俊一