1946年6月6日,新中國成立之前,日本政府在我國的強烈要求下,曾發表《關于避免支那稱呼事宜》的公告。

公告中表示,由于“支那之稱素為中華民國所極度厭惡者”,所以今后改用“中國”來稱呼。

也就是說從這天起,日本政府正式取消了“支那”這個蔑稱,改用“中國”來稱呼我國。

1949年新中國成立后,“中國”就正式成為了“中華人民共和國”的簡稱,被國際社會廣泛認可。

日本投降

對每個中國公民來說,“中國”不僅僅是一個地理位置、一個行政區域,而是一個包含了政治意義、文化意義和民族自豪感的集合體。

我們總是會驕傲地告訴外國友人:四大文明古國只有中國延續至今!

那么,作為一個中國公民,你真的知道中國為什么叫“中國”嗎?今天我們就來追本溯源,分析一下“中國”這個名稱的由來。

追本溯源,“中國”由來

名稱是區分國家的重要標志,“中國”作為我國的簡稱被世界各國廣泛認可。

但是我國并不是一開始就用“中國”作為自己代稱的。

梁啟超曾說:“吾中國有最可怪一事,則以數百兆人立國于世界者數千年,而至今無一國名也。”直到近代,我國還未把“中國”當作國家名稱。

但追本溯源來說,“中國”作為我國的國名,是在數千年的歷史長河中逐漸形成的。

軒轅黃帝像

古人曾說:“居天地之中者曰中國,居天地之偏者曰四夷。”華夏文明最先起源于黃河流域,他們認為自己所居之處,位于天下之中,所以稱其為“中國”。

據現有資料顯示,“中國”這個詞最早出現在西周初年的青銅器“何尊”中,尊上的銘文記載:“余其宅茲中或(國),自之乂民。”

由于這個青銅器,主要是記載周成王,定都洛邑王城的事件,因此銘文上的“中國”就是指河洛交匯之處,也就是當時西周的政治中心洛邑,今河南洛陽。

這里的“中國”,還是一個很狹隘的地域概念,用來代指天子所在的都城。

也就是封建王朝的政治文化中心,比如唐朝國都長安、北宋國都汴梁等,“中國”僅僅指國都所在的一小塊區域。

所以西周時的“中國”一詞僅僅只有地域空間概念,并不具有國家層面的意義。

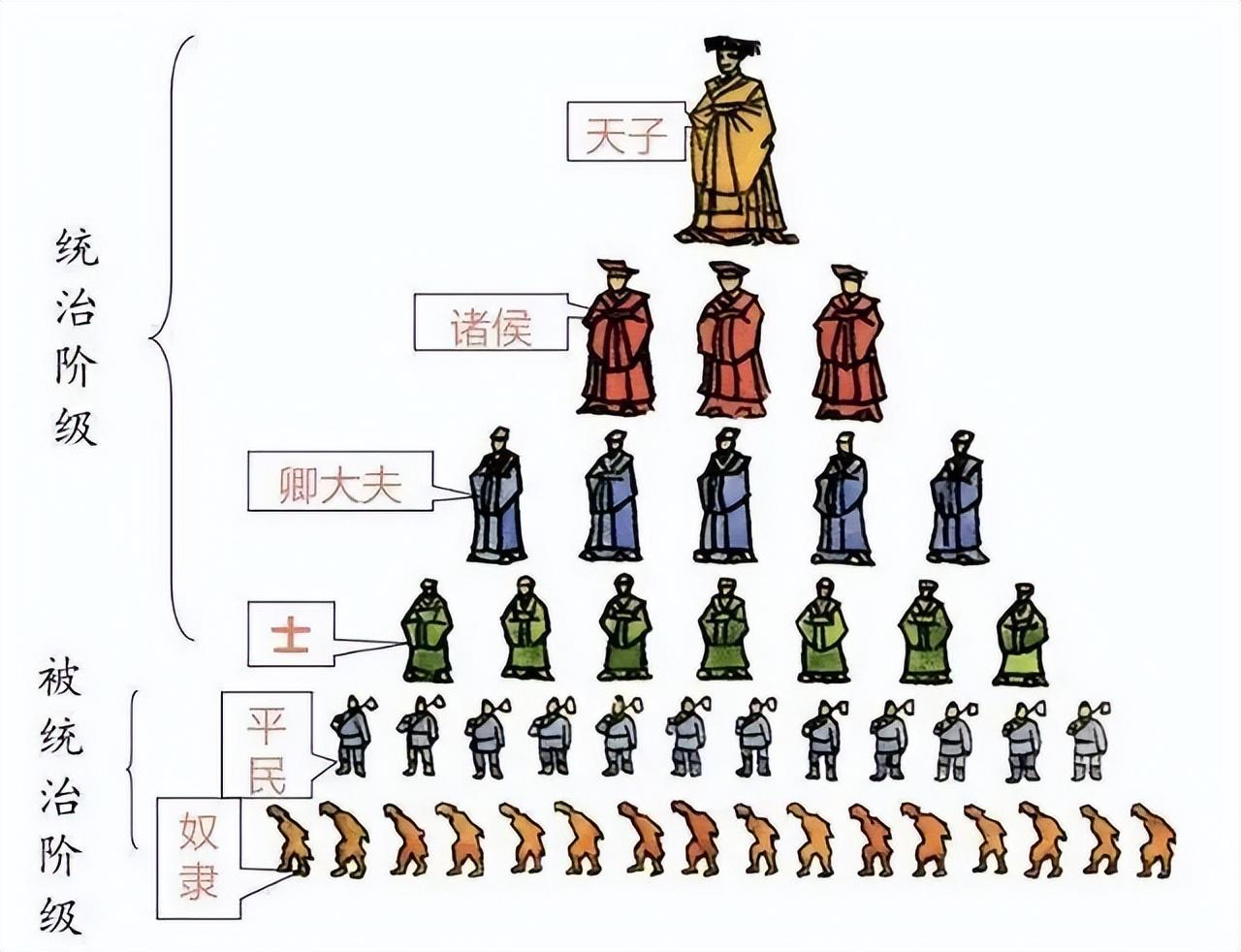

直到西周后期,周天子分封了上百個諸侯國,群雄四起,紛爭不斷,由于不斷地消亡和吞并,民族逐漸融合,那些本來被視為“蠻夷”的秦楚等國,此時也被視為了華夏族的一員。

戰國七雄

此時的“中國”一詞不再是單一的地理概念,而是加入了民族名稱的含義。

司馬遷寫道:“秦遂以兵滅六王,并中國,外攘四夷”,這里的“中國”一詞,是指整個周王朝統治范圍之內的地域和子民。

直到漢朝時,“中國”一詞才具有了華夏民族和漢族的含義。

司馬遷在《太史公自序》中寫道:“漢既通使大夏,而西極遠蠻,引領內鄉,欲觀中國”。

這里的“中國”一詞就是代指漢朝,具有了與“外國”相對應的國家名稱的含義,可見“中國”一詞的含義是在慢慢擴大的。

到了魏晉南北朝時期,“中國”一詞除了具有了漢族、漢族建立的政權、漢族分布的中原地區的含義,還具有了表示王權血脈正統的意義。

前秦帝王苻堅曾表示:“劉禪可非漢之遺祚,然終為中國之所并。”也就是說劉禪并不是漢朝真正的繼承人,所以才會被正統王權所吞并。

這里的“中國”已經有了代表漢族政權正統的特殊意義。

值得一提的是,西晉時期,趁八王之亂,五胡入華建立了自己的政權,為了鞏固政權,同時也是為了籠絡人心,他們也自稱為“中國帝王”,把所建立的政權也稱為中國。

五胡亂華

到了唐代,“中國”一詞就得到了更廣泛的延伸,唐代史官把所有政權都稱作中國,把所有民眾都稱為中國子民。

元朝中書右丞相脫脫在編撰前朝歷史時,把遼、西夏、宋等都看做“中國王朝”,把所有的子民都視為中國的臣民。

但是直到元朝滅亡,“中國”一詞也沒有被當作正式的國家名稱,而是一個虛無縹緲的文化符號。

因為歷史上的王朝說到底,也不過是血緣關系下的“家天下”罷了。

歷代王朝的人民并不在乎國家叫什么,而在乎國家姓什么,王位由哪個王朝奪得,那么國家就被冠以相關王朝的稱謂。

不過,國家總是會在交流中變化發展的,到了明清時期,我國與外交流愈發頻繁,此時的“中國”一詞,才第一次出現了國家代稱的含義。

交流貿易,實質性變革

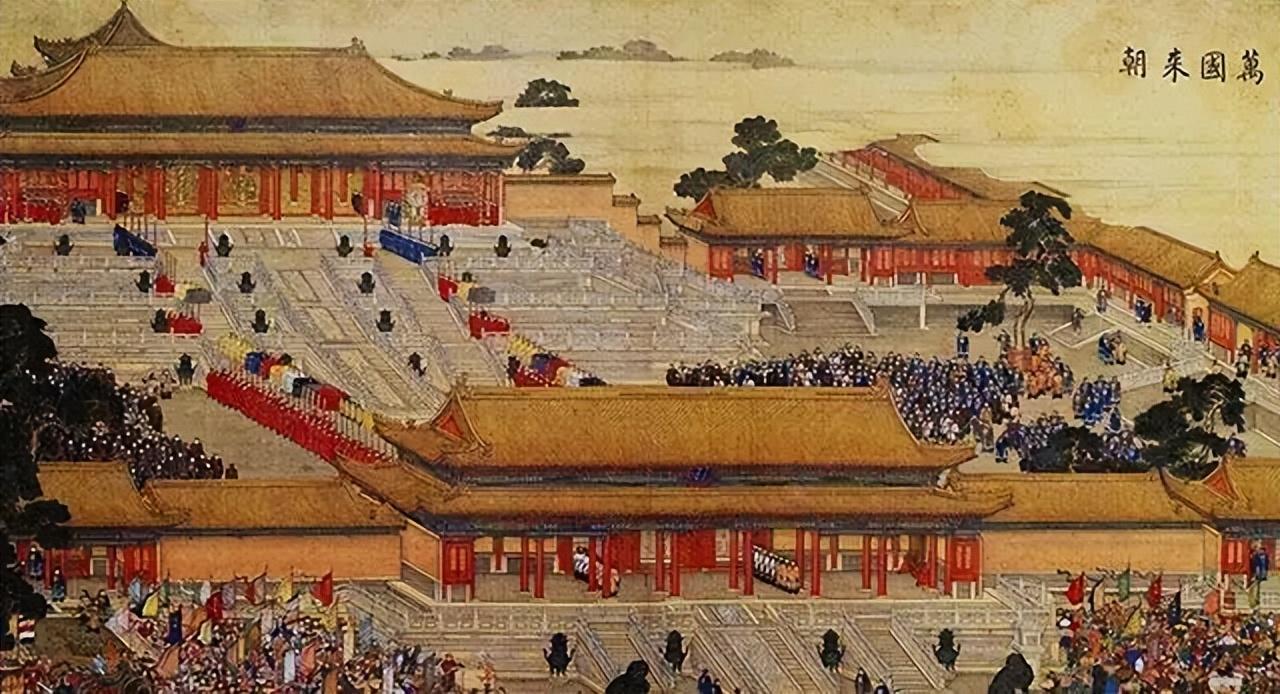

明朝是一個特殊的王朝,處于歷史上中國轉型的關鍵時期,有著不同以往的朝貢體制和貿易體制。

朱棣登基后,多次派遣鄭和下西洋,始終秉持著“友好交流”的原則,主動與外邦文化交流。也正是在這一時期,明朝人才意識到,國家名稱成為了對外交流中必不可少的東西。

鄭和下西洋

1369年,洪武二年二月,朱元璋在致日本國國書中寫道:“朕本中國之舊家,恥前王之辱......”這里的“中國”一詞就有了代指國家的含義。

并且不止明朝官方,就連民間商賈在與外商進行交流貿易時,也用“中國”也代指大明朝,就連朝貢貿易或者民間讀物也出現了“中國”一詞。

可見,到了明朝,“中國”一詞已經具有了普遍意義上的國家含義,但即便如此,明朝也沒有真正把“中國”一詞作為國家代稱。

直到清朝末年,“中國”才被清朝官方,確定為國家與外交流的正式代稱。

皇太極像

雖然清朝末期是中華民族最屈辱的歷史,但不可否認的是,清朝在一定程度上也促進了我國民族之間的交流,為民族之間的融合與統一立下了功勞。

明朝倒臺后,中國疆域被分割成了小塊的王國,皇太極為了統一中國,曾多次派兵討伐,比如西域被征服后,就被更名為新疆等等。

1689年簽訂的《中俄尼布楚條約》中,俄國正式以“中國”的稱謂來稱呼我國,連簽訂條約的大臣索額圖,也被俄國稱為“中國議政大臣”。

1840年鴉片戰爭后,列強逼迫清政府簽訂了一系列不平等條約,這些條約中清政府也一直以“中國”的稱謂來稱呼我國。

比如中國歷史上,第一個不平等條約《南京條約》中寫道:“凡系中國人,為英國事被拿監禁受難者,亦加恩釋放。”

可見這時清政府已經把“中國”一詞作為我國與外交流的正式代稱了。

這里的“中國”一詞已然弱化了“中原”之含義,“中國”作為一個符號,不會再成為封建王朝爭權奪利的工具,而是被賦予了新的意義。

從這時候起,“中國”一詞開始成為,生活在華夏大陸的炎黃子孫們,凝聚力量的一個維系點。

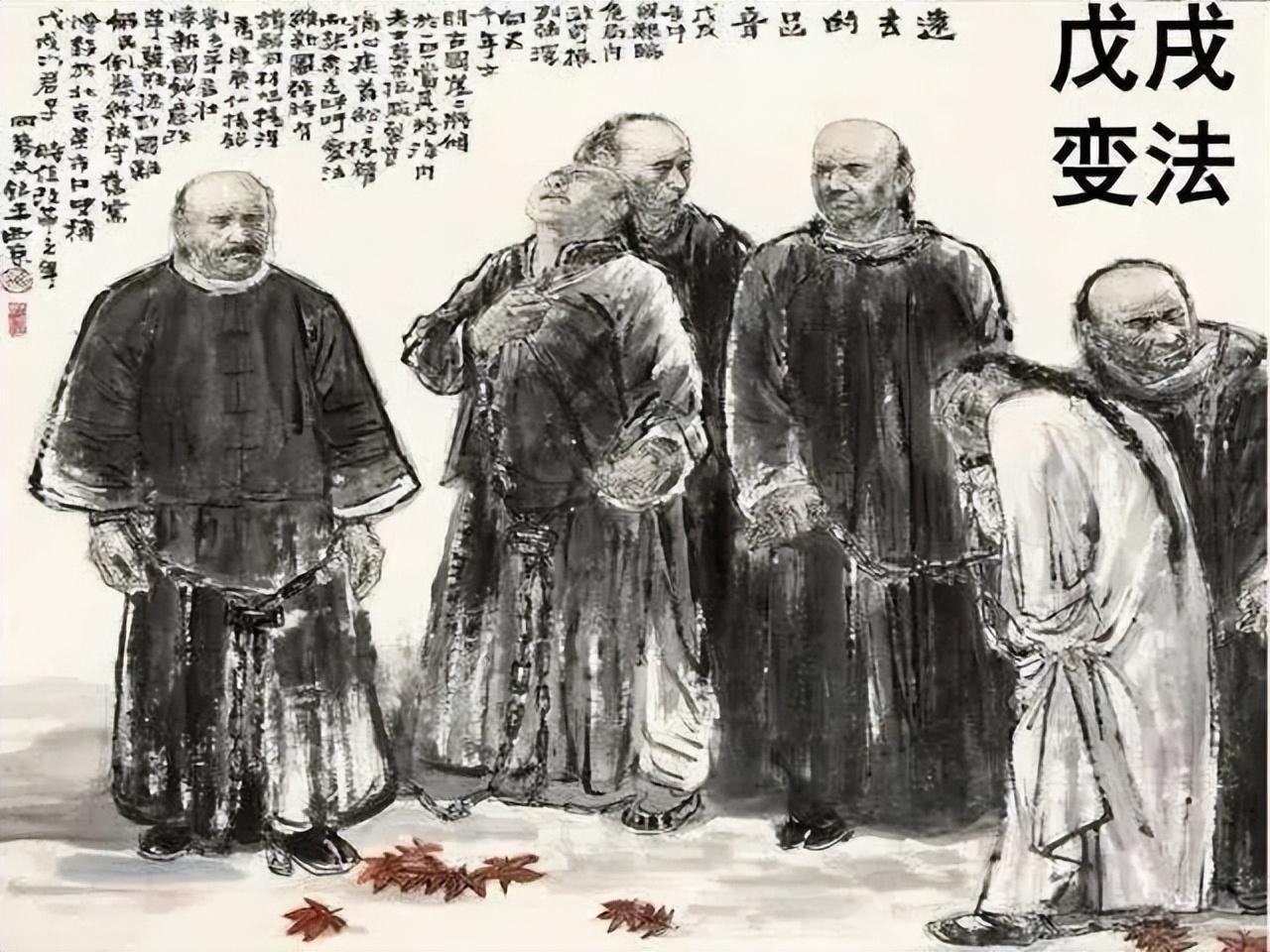

自1840年鴉片戰爭開始,隨著中國逐步淪為半殖民地半封建社會,爭取民族獨立、實現人民解放就成為了每個中國人心中的盼望。

維新派為了實現“救亡圖存”的目標第一次提出了“新中國”這個概念,梁啟超還專門發表過一篇名為《新中國未來記》的小說,表達了自己對中華民族獨立富強的希冀。

此時的“中國”一詞,也包含著所有為爭取民族獨立而奮斗的進步派人士的渴望。

梁啟超

直到民國時,中國形式發生了巨大變化,此時“中國”一詞又有了更廣泛的意義。

1911年11月11日,早先革命黨人曾組織過一個重要會議,會議中特別指出:“把中國稱為中華民國”,自此,“中國”一詞也向中國民眾一樣,徹底擺脫了封建血緣王朝的束縛。

也就是說到了這時,“中國”一詞不再是狹義層面上的,代表一個地區或者封建血緣關系下的王朝了,具有了真正意義上的代表國家和民族的含義。

戊戌變法

“中國”一詞也有了明確的政治內涵。

梁啟超曾發表過不下40篇帶有“中國”標題的文章,用以驚醒中國民眾。

這說明,到了中華民國時,“中國”一詞已經得到了全體中國人的認同,開始具有了政治、文化和民族意義,成為喚起炎黃子孫民族自豪感的象征。

1912年元旦,孫中山創立共和政府,把國名定為“中華民國”,正式把“中國”作為簡稱。

繼往開來,賦予新意

1921年,中國共產黨成立后,義無反顧地肩負起了實現中華民族偉大復興的重要使命,至此,先輩們就我國名稱問題又展開了一系列探索。

革命初期,毛主席帶著革命前輩們,提出了一個又一個包含著“中國”的口號,他們把“中國”作為驚醒世人的警鐘,一次又一次為中國人民指明方向。

1949年7月份,毛主席帶領干部們成立了開國大典籌備委員會,當時擬定我國國名為“中華人民民主共和國”。

開國大典

但是這個名字有些長,于是復旦大學教授張志讓就提出意見,說可以將其改為“中華人民民主國”,簡稱“中華民國”。

但是這個名字也很快就被否定了,清華教授張奚若表示,“民主”與“人民”字意重復,可以取“人民”拋去“民主”,這樣既保證了意思不變又縮減了字數。

在場的人聽到他們的提議無不拍手叫好,于是“中華人民民主共和國”就變為了“中華人民共和國”,并以“中國”作為我國的簡稱正式使用。

綜上所述,“中國”一名原指“中央之國”或者“正統王朝及王朝統治下的京畿地區”,《詩經》有云:“惠此中國,以綏四方”,也就是說,“中國”一詞一開始是指與“四方”相對應的周天下統轄下的區域,具有明顯的地域性質。

直到后來春秋戰國,七雄爭霸,才把“中國”一詞作為華夏民族的核心分布區,可見,“中國”一詞的范圍是在慢慢擴大的。

此時,“中國”一詞還成為諸侯強調自己王權正統性的工具。

直到后來,隋唐時期,我國與番邦地區交流愈發頻繁,也由于文化的交流和融合,史官通常認為之前所有出現的政權和民族都包含在“中國”這個大的范圍之內。

“中國”一詞的含義進一步擴大,包含之前所有的政權與民族。

到了宋朝,宋王朝強調“中原”的概念,認為宋朝政府所在地才是真正的“中國”,從而把宋朝疆域之外的政權,遼、金、元看做是“蠻夷”。

此時“中國”一詞再次被賦予了正統王權的意義。

但是在元統一中國后,元史官用“中國”來稱呼整個統轄范圍內的疆域和民眾,此時,“中國”一詞的含義在地域層面有了更廣泛的意義。

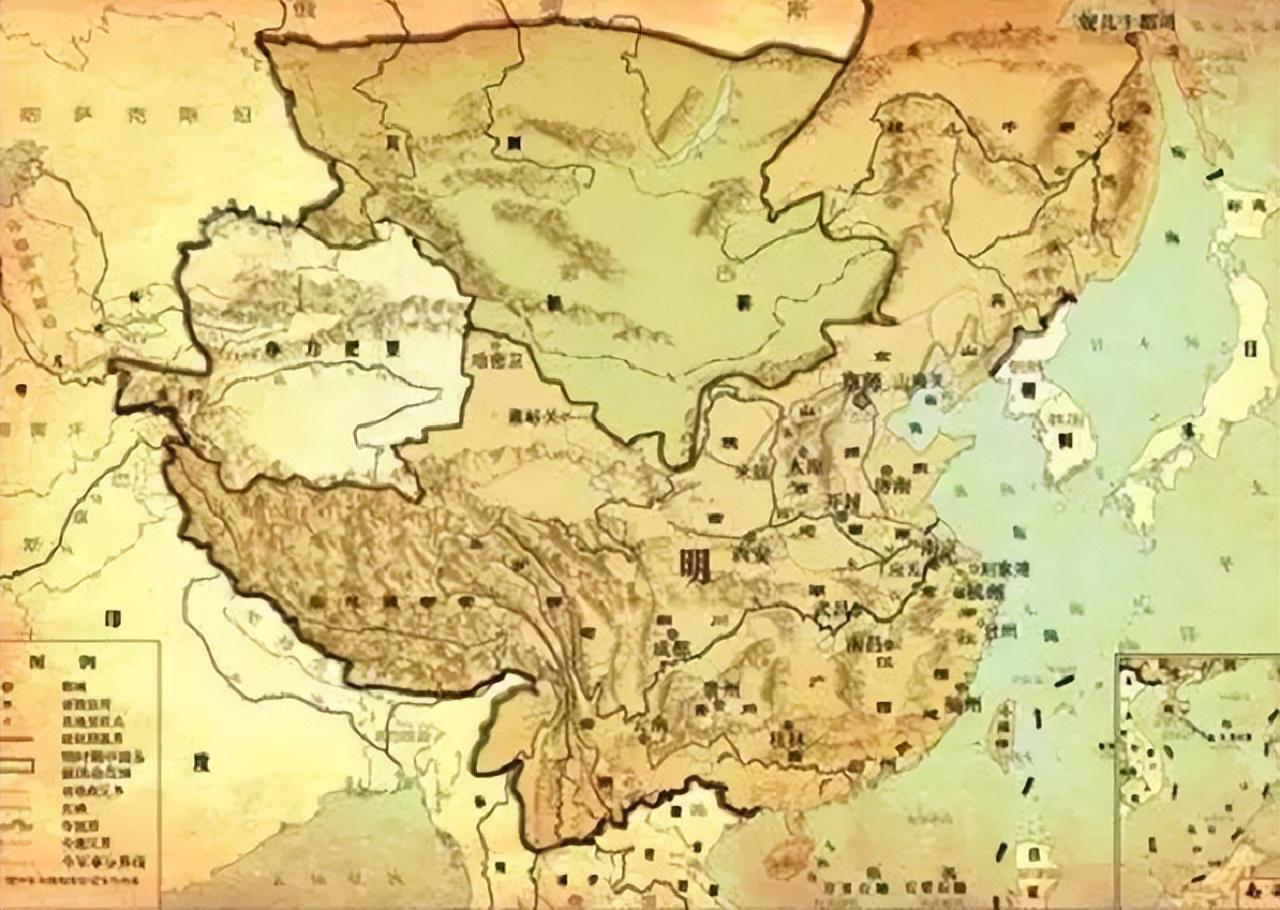

直至明朝,明朝統治者數次派官員與外交流,且用“中國”來稱呼統轄范圍內的地區,“中國”一詞作為區別其他國家的符號首次出現。

明朝地圖

這之后的中國就有了用來與其他國家作區分的意義。

到了清朝,“中國”作為一個我國的稱呼在文件上首次出現,清政府在一系列喪權辱國的條約中都用了“中國”這一稱呼。

此時的“中國”一詞,被賦予了政治層面的意義。

1840年鴉片戰爭后,維新派覺醒,他們第一次提出了“新中國”的概念,代表著先進分子對中國獨立富強的渴望。

此時的“中國”一詞又包含著中國民眾的希望。

直到后來新中國的建立,“中國”一詞作為我國的簡稱正式出現,徹底喚醒了中國人的民族意識和自豪感。

時至今日,“中國”一詞有了更廣泛的意義。從地域上來說,中國代表著我國960萬平方公里的領土面積;從民族層面來說,是所有炎黃子孫的精神紐帶;從政治層面來說,是我與其他國家作區分的標志。

“中國”二字足以喚起所有炎黃子孫的熱血,中國人不會忘記“中國”一詞包含的意義;中國人會永遠懷揣著希冀,將祖國建設得更加強大!