毛主席給粟裕授銜元帥,粟裕謙虛拒絕,最后毛主席授予了粟裕大將之首的榮譽

......

相信很多人對這段內容并不陌生,作者之前也看到類似的內容,以為是粟裕大將讓去了元帥軍銜,其實不然,最近查閱了很多資料,的確沒有找到真實相關的談話內容。

粟裕主動讓元帥軍銜極有可能是杜撰的!

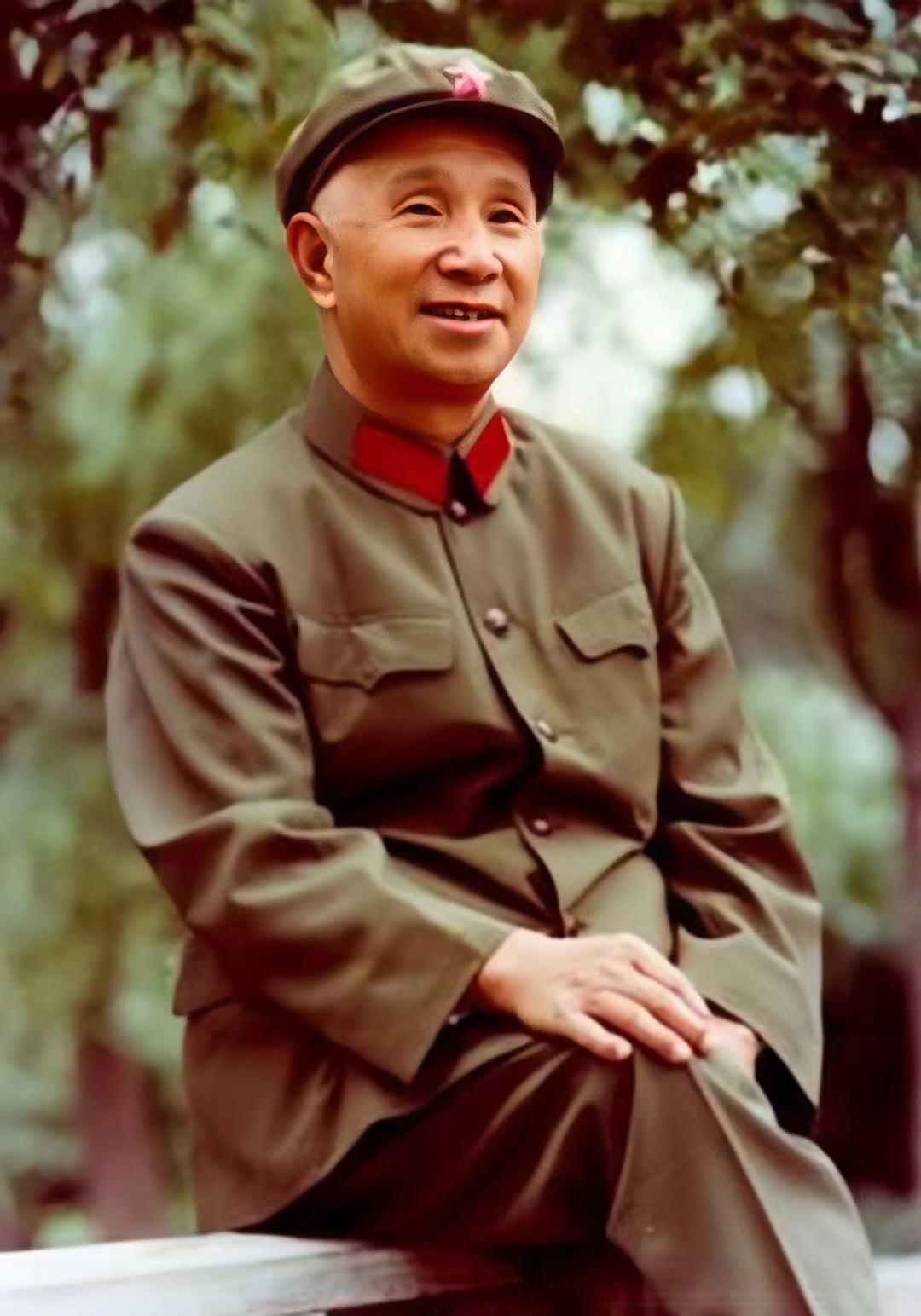

粟裕

今天的簡史檔案館就跟大家聊聊粟裕授銜的真實歷史。

讓司令卻沒有讓帥

根據資料記載,的確沒有一頁內容是詳細介紹粟裕是如何謙讓元帥軍銜的。

讓帥,或許只是后世尊敬粟裕的人們,為了歌頌其功勞而創作的故事。

雖然粟裕沒有讓元帥軍銜的經歷,但是粟裕曾經的確讓過司令。

第一次讓司令:粟裕讓給張鼎丞。

這是在1945年華中軍區成立的時候發生的事情,當時中央下令讓粟裕擔任華中軍區的司令。

當然,粟裕是完全夠資格當這個司令的!

但是追溯到新四軍時期,當時張鼎丞是粟裕的頂頭上司,張鼎丞是新四軍的第二支隊司令,而粟裕當時是副司令。

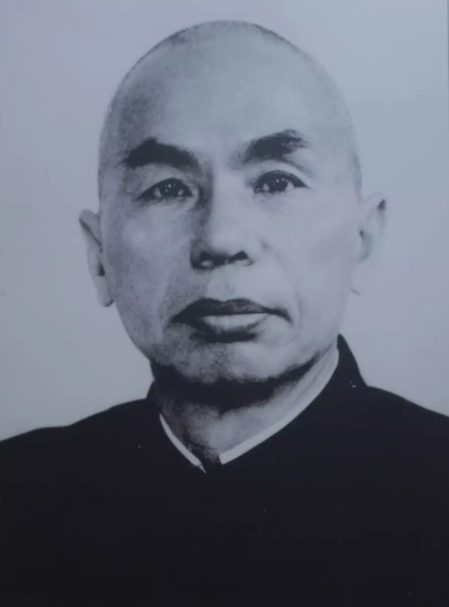

張鼎丞

所以中央的命令一出,粟裕立刻提出異議,因為粟裕覺得張鼎丞應該位于自己之前,而且也是為了更好地開展工作。

在粟裕的陳情下,中央答應了粟裕所請,同意讓張鼎丞擔任華中軍區司令,粟裕為副司令。

不過華中野戰軍的司令,還是必須得粟裕擔任,粟裕思來想去,答應了中央的任命。

這么一來,粟裕主管前線軍事打仗,張鼎丞主管根據地建設,兩人分工合作,誰也不落下風。

第二次讓司令:粟裕讓給陳毅。

這是在1948年華野與中野聯手的時候發生的事情。

為了便于作戰,粟裕向中央提出華野可以和中野聯手抗敵,中央也答應了這個請求。

果然,華野和中野聯手之后,立馬在中原的土地上打了幾場漂亮的大仗。

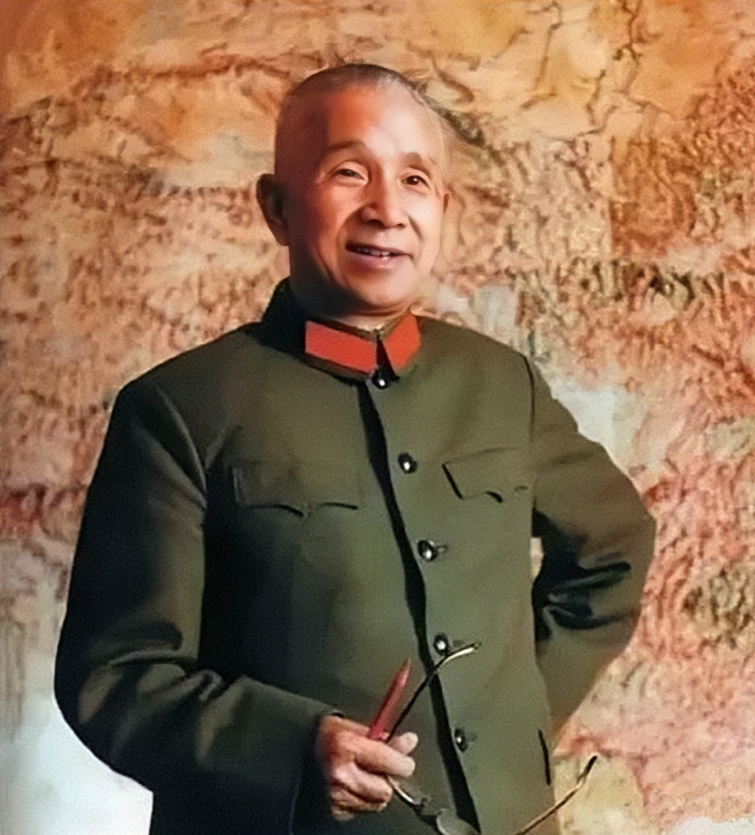

粟裕、陳毅

為了便于軍事、權利以及責任的相統一,中央決定讓粟裕擔任華野的司令員兼政委,而陳毅則是調到中原局,擔任中野的第一副司令。

粟裕再一次堅決請辭中央的任命,而且向中央陳情一定要讓陳毅擔任華野司令員兼政委。

中央一開始并不同意,不過在粟裕的據理力爭之下,中央最后決定陳毅繼續擔任華野司令員兼政委,但陳毅仍然需要前往中原局,擔任中野的第一副司令。

至于粟裕,則出任華野的代司令兼代政委,負責華野的全面工作,其實也就是個不掛名的華野司令。

后世的我們很難猜測粟裕這么做的目的何為?

或許通俗來講,粟裕是不想操太多的心,只想投身于軍事,或者說粟裕害怕其他領導人會有情緒,或者皆有可能。

粟裕

但是粟裕曾經兩讓司令的美名,的確流傳到了至今。

粟裕的確沒有達到授銜元帥資格

讓司令的確是真的,但是讓元帥,粟裕的確是沒有的!

接下來我們看看,粟裕是否真的有資格被授予元帥軍銜?

說起粟裕,那毫無疑問是解放戰爭中的“神仙”,粟裕全部的實力以及運氣全部爆發在了解放戰爭中。

的確,紅軍時期以及抗日戰爭時期的粟裕,并不是很出名,也并沒有立下什么軍功。

這也導致了后來杜聿明被俘之后,完全不相信是粟裕操控了龐大的淮海戰役,因為在杜聿明眼中,粟裕和許世友,譚震林等人是同一等級的指揮官。

杜聿明

那就來看看淮海戰役。

在淮海戰役中,粟裕帶領的華野,也就是華東野戰軍,毫無疑問是這場戰爭中的絕對主力,60萬兵力中,光華野就占據了45萬之多。

同時,在殲敵數量之上,華野也是高居榜首,殲敵55萬,光華野就殲敵了近40萬兵力。

后來的史學家將淮海戰役分成了三個階段:

第一個階段是圍殲黃百韜:

第二個階段是圍殲黃維;

第三個階段是圍殲杜聿明。

而粟裕,就全權負責了其中的兩個階段——殲滅黃百韜和杜聿明,就算是圍殲黃維,粟裕帶著華野的炮兵以及部隊也是立下了阻攔的大功。

黃百韜

粟裕在淮海戰役的表現,堪稱是軍事教科書!

正因如此,很多人也包括作者覺得粟裕授銜元帥軍銜是絕對的實至名歸,但是很可惜,這種想法是錯誤的。

因為粟裕,完全不能靠這場戰役或者整個解放戰爭,達到授銜元帥的資格。

1955年2月8日,通過全國人民代表大會常委會的決定,由毛主席對功勛卓越的高級將領們,進行中華人民共和國授銜。

授予元帥軍銜的有10位;

授予大將軍銜的有10位;

授予上將軍銜的有55位;

授予中將軍銜的有175位;

授予少將軍銜的有800位。

當然,這只是針對1955年授銜時做出的數據統計,后續補增授銜的,我們暫時不做計較。

十大元帥

那我們接著來說說授銜元帥的標準,根據《中國人民解放軍軍官服役條例》中寫到:

對創建和領導人民武裝力量或領導戰役軍團作戰、立有卓越功勛的高級將領,授予中華人民共和國元帥軍銜。

這只是授銜元帥的大體要求,再根據細分,總結為以下五個條件:

第一、曾在紅軍時期,是革命根據地的參與創建者;

第二、曾在紅軍時期,擔任過軍團級別的領導職務;

第三、曾在抗戰時期,擔任過八路軍師級別、新四軍軍級別、根據地一級軍區領導職務;

第四、曾在解放戰爭時期,擔任過野戰軍方面軍領導職務;

第五、曾在授銜前,擔任過國防委員會副主席級別等職務。

粟裕

那么粟裕這五條都達標嗎?

很顯然沒有!

紅軍時期是第一個關鍵

當然,這五條指標也并不是圣旨,不能直接否決其他意外情況的發生,這個我們不做仔細研究。

但是相信大家不難發現,把紅軍時期和抗戰時期放在了前面,足以說明這兩個時期是非常重要的!

紅軍時期,粟裕既不是革命根據地的參與創建者,也沒有擔任過軍團級別的領導干部。

粟裕

而且在建軍的過程中,粟裕也僅僅只是南昌起義的一個小小戰士,并沒有在紅軍時期擔任過什么較高職務,以及立下什么功勛。

就連十大元帥中,在紅軍時期職務最低的林彪,當時也已經是連長職務,比粟裕還高了兩級。

因此單是紅軍時期的要求,粟裕就沒有達到。

那我們來看看10位元帥在紅軍時期的資歷,不分先后高低,單指整個紅軍時期:

朱德是南昌起義的團長,紅一方面軍總司令;

彭德懷是平江起義的主要領導人,紅三軍團團長;

林彪是紅一軍團軍團長;

劉伯承是紅軍總參謀長;

賀龍是南昌起義領導者,紅二方面軍總指揮;

陳毅是紅軍江西軍區的總指揮領導者;

羅榮桓是秋收起義的領導者,紅一軍團政治部主任;

徐向前是廣州起義領導者,紅四方面軍總指揮;

聶榮臻是廣州起義領導人,紅一軍團政委;

葉劍英是廣州起義的主要領導人。

十大元帥

10位元帥前前后后都在紅軍時期立下了不少功勞,有的是起義的領導者,有的是紅軍時期作戰的主力將軍。

但是粟裕就顯得淡薄了一些,在紅軍時期也只是師長職務,職位是偏低的。

抗戰時期是第二個關鍵

紅軍時期的粟裕沒有冒尖,同樣的,抗戰時期的粟裕職位也是一直比較偏低。

到了抗日戰爭時期,紅軍開始整編為八路軍三個師以及新四軍一個軍。

八路軍的三個師一共4.5萬人,平均下來,每個師約有1.5萬人,而新四軍這個軍只有1萬人。

這就涉及到了八路軍師級別、新四軍軍級別以及根據地軍區一級領導才能夠達到后來的元帥授銜標準。

左一為粟裕

很顯然,粟裕依然不夠資格,當時的粟裕只不過是新四軍的一個師長,是完全達不到要求的。

那我們來看看10位元帥在抗戰時期的資歷,不分先后高低,單指整個抗戰時期:

朱德是八路軍司令;

彭德懷是八路軍副司令;

林彪是115師師長;

劉伯承是129師師長;

賀龍是120師師長;

陳毅是新四軍代軍長;

羅榮桓是115師的政委;

徐向前是129師的副師長;

聶榮臻是115師的副師長;

葉劍英是八路軍總參謀長。

很顯然,10位元帥在抗戰時期,不是身居高位,就是立下抗戰奇功的將軍。

而且值得一提的是,細心的朋友或許已經發現,改編這次帶來的直接后果,已經或多或少的確定了10位元帥的地位。

十大元帥

當然,這只是猜想的判斷,但是10位元帥,的確與這次改編之后的結果相差無幾。

而且10位元帥之后,其實還有三位,排在粟裕的前面,這就更加杜絕了粟裕授銜元帥的絲毫可能性。

他們分別是周恩來、劉少奇、鄧小平。

這三位領導人是絕對擁有元帥資格的,這毫無疑問:

周恩來一直都是中央軍委的核心成員,也擔任過中央軍委總參謀長;

劉少奇在紅軍時期擔任過紅5軍團中央代表,抗戰時期又擔任過新四軍政委;

鄧小平是百色起義的領導人,親自創建了紅7軍,又是八路軍的政治部副主任。

因此可見,這三位是絕對要排在粟裕前面的。

右一為粟裕

所以單看這兩個時期,粟裕是完全沒有可能獲得元帥軍銜的。

大將之首實至名歸

元帥軍銜掛不上,那粟裕大將之首的軍銜是否實至名歸呢?

那是一定的!

雖然作者非常崇敬粟裕大將,但是不搞逝者崇拜,實事求是地講:

粟裕在某些方面的確比其他大將還要低一些。

首先說說十位大將,他們分別是:

粟裕、徐海東、黃克誠、陳庚、譚政、肖勁光、張云逸、羅瑞卿、王樹聲、許光達。

單單將粟裕拎出來,我們不難發現,剩下的9位大將中,有的人還是要比粟裕的資歷高。

十位大將

一是徐海東,曾在紅軍時期擔任紅15軍團團長,抗戰時期又是115師的344旅旅長。

二是譚政,曾在紅軍時期擔任紅四軍軍委秘書長,抗戰時期又是八路軍的留守兵團司令。

三是羅瑞卿,曾在紅軍時期擔任紅四軍政治委員,抗戰時期又是八路軍野戰政治部主任。

......

還有張云逸、王樹聲等人,這里就不一一列舉了。

不難看出,十位大將中,有的人也比粟裕資歷高出很多,所以更加證實了粟裕是不太可能被授予元帥軍銜的。

那我們來總結一下:

第一、粟裕在紅軍時期與抗戰時期默默無聞;

第二、粟裕前面還有三位有資歷被授予元帥軍銜;

第三、大將行列中,依然有比粟裕資歷深的將軍。

因此可見,粟裕被授銜為元帥的可能是微乎其微的。

賀龍、朱德、毛主席

但是回到解放戰爭中,粟裕先后成為華中野戰軍司令,華東野戰軍副司令、代司令等職,授銜大將,絕對是實至名歸。

至于越級提拔成為大將之首,那是對粟裕軍事生涯的最高肯定以及嘉獎,這也是粟裕應得的!

縱觀整個解放戰爭,粟裕打過的神仙仗實在太多,作者也因此直接成為了粟裕的“迷弟”:

蘇中七戰七捷、萊蕪戰役、孟良崮戰役、豫東戰役、淮海戰役......,隨便拿出任何一場戰役,都足以成為教科書一般的存在。

我相信,軍銜的高低并不能夠代表一切,粟裕雖然不是元帥,但他在后世人們的心里絕對是一位“無冕之帥”!

中間為粟裕

說句心里話,作者了解粟裕大將越多,就崇拜粟裕大將越多!

記得有一位喜歡歷史的朋友說過:

打仗就是靠人多。

但我并不這樣認為,粟裕大將打過的仗里面,太多太多以少勝多的案例了。

粟裕大膽決定撤出臨沂,才吃下了萊蕪戰役的李仙洲5萬人;

粟裕利用劉峙拖延撤退時間,才將黃百韜圍殲于碾莊一帶;

粟裕利用亮底牌的心理戰術,直接將杜聿明阻攔到不敢增援濟南,從而拿下了濟南戰役的勝利。

......

我相信,但凡了解粟裕的人,都會喜愛,尊敬,推崇這位戰神!

粟裕

因為:粟裕值得!

永遠致敬粟裕大將!