玉米是我國目前的第三大主糧,種植面積和產量僅次于水稻和小麥,可是你能想到在中國如此重要的糧食作物在我國的種植歷史卻是非常短暫的嗎?下面就隨小編來一起看一下玉米的前世今生吧。

玉米在我國的發展歷程

作為農村人,每年聽到最好的祝愿應該就是一句“風調雨順,五谷豐登”了,這“五谷”主要有兩種說法:一種指稻、黍(黃米)、稷(谷子)、麥、菽(大豆);另一種指麻(秸稈可織布,籽可榨油)、黍、稷、麥、菽。

可以看到,無論是那種說法,都沒有我們如今常見的玉米。玉米作為糧食如此重要為什么五谷里面沒有玉米呢?最合理的解釋就是最初我國是沒有玉米的。

玉米傳入我國僅僅400多年的歷史,最早記載見于明朝嘉靖三十四年成書的《鞏縣志》,稱其為“玉麥”,其后嘉靖三十九年《平涼府志》稱作“番麥”和“西天麥”。

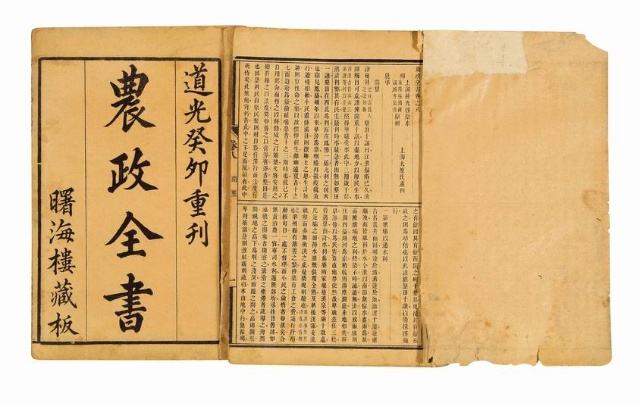

玉米在各地俗名很多,有番麥、玉麥、玉黍、包谷、包蘆、捧子、珍珠米等名稱;有些地區還把玉米叫做六谷,即五谷之外的另外一種谷,這足以說明了玉米在糧食中的地位。“玉米”之名最早見于徐光啟的《農政全書》。

到了明朝末年,玉米的種植已達十余省,如山東、河南、河北、安徽、廣東、廣西、云南等地。到了清朝康熙年間,玉米的種植省份比明代多了遼寧、山西、江西、湖南、湖北、四川等地。

從明朝有記載到清朝中期(1531到1718)不到二百年的時間,玉米便已經傳遍了我國二十多個省份,同現在的玉米種植區域差不多。

這么優秀的糧食作物為什么這么晚才傳入我國呢?

其實不僅僅是我國,包括亞洲其他國家、歐洲等地,玉米都是十五世紀末到十六世紀初才傳入的,玉米的傳入離不開一個人:哥倫布。

沒錯,就是那個發現美洲大陸的人,因為玉米是美洲的作物,1492年哥倫布在古巴發現了玉米,以后知道整個南北美洲都有栽培。1494年他把玉米帶回西班牙后,逐漸傳至世界各地。

關于玉米是由何種路徑傳入我國的,現在有三種說法:

一是由西班牙傳入麥加,在由麥加經中亞傳入我國西北地區;

二是由歐洲傳入印度、緬甸,再由緬甸傳入我國西南地區;

三是由歐洲傳入菲律賓,再由菲律賓傳入我國。

玉米的起源

有一種說法:歐洲文明是小麥文明,亞洲是稻米文明,拉丁美洲則是玉米文明。

墨西哥及中美洲,正是玉米的發源地,據考古發現,早在1萬多年前,這里就有了野生玉米,而印第安人種植玉米的歷史也已有3500年。

在哥倫布發現美洲以前,這片大陸上的居民主要是印第安人,我們現在經常提及的瑪雅人就是古印第安人的一族。

但是由于當地的文明不如中華文明這樣源遠流長,留存的可供參考的文字記載也幾乎沒有,所以我們并不知道玉米具體出現的時間,但是經過學者們的分析,玉米的栽培歷史應該已有3500年以上。